本文为系列文章,前三篇为《天子篇》、《诸侯篇》、《大夫篇》,之后为《阴阳篇》、《兵家篇》等。

·

医家篇:第一节

士与巫、医

·

公元前6世纪或5世纪某一年的冬季,在长江下游地区,一位客卿正带着吴国的大军征讨越国。

这一年的冬天很冷。在严酷的行军途中,很多吴国将士被冻裂了双手。面对下属的汇报,将军无动于衷。他命令军队照常行进,毕竟越军那边也面临着同样的困境,胜负的天平绝不会只因严寒而偏向敌人那一端。

上图为今吴越一带冬季下雪的景致。

从图中可以看到,长三角地区的冬季虽不如北中国地区严酷,但依旧是算得上寒冷。在东周时期,气候较之现代要略暖一些,不过由于当时自耕农武装的后勤并不完善,更兼彼时尚无棉花一类的优质防寒作物,出征在外的军队一旦遇到严寒难免会出现大范围冻伤的情况。

大军艰难地挺进着。

怀疑、不满、咒骂像瘟疫一般在行伍间蔓延,士气跌到了谷底,连高级军官都开始怀疑这支军队会不会在交战之前就自行崩溃了。

直到有一天,将军忽然下令停止前进。他命令军士们在此下寨,在营地中央架起好几口大鼎,然后把一些七七八八的东西倒进去煮。接下来,一批巫师开始围着大鼎做法。熊熊大火映红了巫师法袍上的符号,鼎内之物仿佛也因此而有了生命,在无穷无尽的咒语中尽情地翻滚着。鼎口上的青烟在火光与咒文映衬中扶摇而上,预兆着缥缈的神灵降临于世。

待折腾完这么一大通之后,将军撤走了巫师,命令军吏们把鼎里熬的东西舀出来,放在一个个陶碗里静置。等到陶碗里的液体凝结成膏状,将军又命令官吏们把这些膏状物分发给士兵,要求每个人都必须按时把额这些东西涂抹在手上。

在之后的几天内,将军和上层军官不定期在军营中巡查,确保药膏被分到了每一个人的手上,并被正确使用。

不久之后,吴军上下的手裂症状开始有所缓解。

又过了几天,很多人的症状都基本消除了。

再过了一些日子,绝大多数人的手都恢复了健康。

期间,军营中开始出现了这么一个传闻,说这位客卿在成为吴将之前曾在某座深山的仙人门下修行过很多年,由此习得了不少仙术,所以才能炼出这样的神药。听众也都附和说,能有这样的高人相助,看来这是上天要助我们击败越人啊。也有人偷偷说,其实这个药方是将军从一个宋国人手里买回来的,听说将军还从强盛的中原弄来了更多奇物,到时候拿出来去收拾越国的下里巴人。

最终,吴军大获全胜,吴廷遂为这位客卿裂土封君。

以上场景的原型出自《庄子·逍遥游》。原文为:

宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼絖为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋曰:“我世世为洴澼絖,不过数金,今一朝而鬻技百金,请与之。”客得之,以说吴王。越有难,吴王使之将,冬,与越人水战,大败越人。裂地而封之。

在此基础上,我们另丰富了一些的细节,至于为什么要加这些细节会在后文中进行说明。

也许,有些朋友会产生这样一个问题:

这一篇明明叫“医家篇”,可在开头的内容中完全没有属于医家的元素——《庄子》为道家著作,文中的“宋人”为世代以洗衣为业的手工业从事者或组织者,“客”为兵家士人——那么,以此作为医家篇的开头真的合适吗?

·

王命之下:上古中国的巫、医分离

公元前11世纪末,周武王在牧野击败了帝辛,并击败了商帝的支持者,就此终结了商王朝对中国6个世纪的漫长统治。

之后,周武王把用于的牛马放归了山林,把兵器收藏了起来,再又解散了军队,以此昭告天下:

翦商大业已成,未来将不再动用武力。

毫无疑问,所谓的“马放南山”只不过是一种夸张的政治表演,或者说其实是一种调整军备的表象。对于刚刚取代大邑商的小邦周而言,如何建立一套庞大、高效且稳定的军事系统无疑是一件直接关系到生死存亡的大事。为此,周廷令太公望镇守东疆,令召公奭镇守北疆,令虢叔(或虢仲)镇守西疆,令管叔、蔡叔、霍叔及虢仲(或虢叔)镇守商王畿及荥阳要地——早期的诸侯制、诸监制由此应运而生。

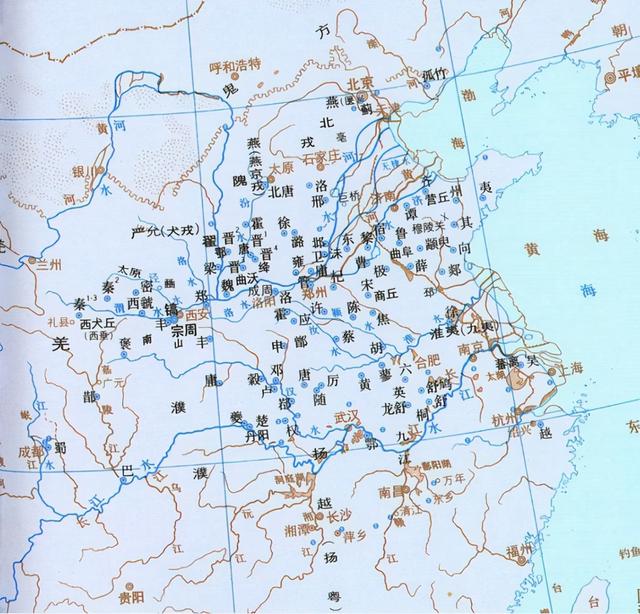

下图为周武王一朝时重要封国的大致位置:

如图所示:

上紫圈为召公奭的燕国,位于今北京市一带,镇守着东北青铜输送的交通要道;

右紫圈为太公望的齐国,位于今淄博市一带,镇守着东方海盐输送的交通要道;

左紫圈为虢叔的西虢国,位于今宝鸡市一带,后世的大散关、陈仓正位于这一地区;

下紫圈为三监及虢仲的东虢国的大致范围,三监的具体位置不详,大抵在商王畿境内,东虢国位于今荥阳市一带,后世的虎牢关正位于这一地区。

从图中可见,西周最早期的诸侯、诸监制度已经初步勾勒出了后世周廷以分封重臣统治四方的基本框架。

在周武王死后,周公旦进一步完善了西周的武装部署及配套的军事制度,并在商代制度的基础上建立新式的政治、文化、经济制度,由此形成了有别于前朝的西周封建制——这一社会制度被一些现代历史学家命名为“宗法封建制”,用以区别夏商时期的“氏族封建制”和战国以降的“地主封建制”。

至西周中前期,西周王朝的军事力量达到了顶峰,当时周廷掌控着西六师、成周八师及诸侯、诸监之师组成的庞大军团,用以征讨在周室严重不大顺从的方国们。在军事力量的支持之下,朝廷的制度也被强有力地贯彻到了诸夏与方国之间。

在周代的制度中,存在有一个特殊的机构——医官。

有关这一究竟究竟在什么时间设立不得而知。我们只知道这一机构属于王官系统,并且有着严密的架构。

根据《周礼·天官》的记载,这一机构的组织架构大致为:

医师,上士二人、下士四人、府二人、史二人、徒二十人。食医,中士二人。疾医,中士八人。疡医,下士八人。兽医,下士四人。

其中:

医师的职责在于“掌医之政令,聚毒药以共医事”,大致相当于内科医生,日常需要负责治疗“邦”中的病人,年终还要接受考核,至于“府”为库管人员,“史”为记录人员:

食医的职责在于“食医掌和王之六食”、“凡君子之食恒放焉”,具体工作类似于营养师,需要在各个季节进行不同的饮食搭配;

疾医的指责在于“掌养万民之疾病”,大抵对各个季节的常见疾病进行基层预防及治疗工作,并收集因疾病而死亡的相关数据以提供给医师,即“死终,则各书其所以,而入于医师”;

疡医的职责在于“掌肿疡、溃疡、金疡、折疡之祝,药、劀、杀之齐”,基本等同于外科医生;

兽医的指责在于“掌疗兽病,疗兽疡”,日常主要负责牲畜的治疗工作,如果治疗不当导致牲畜死亡还会影响具体的俸禄。

从以上内容中可以看到3个重要信息:

其一,医官全部由士人担任,即使地位相对较低的疡医、兽医也有“下士”这一小贵族身份;

其二,医官在职能上已经呈现出高度的专业化,药物及医疗行为的作用已明确与巫术或宗教仪式脱离,医务工作不再由巫师或神职人员担任——至于巫术或神职工作主要由清庙之官负责;

其三,医官已经具备有一定公共医疗服务的性质,并向基层渗透。

有关医官在基层的渗透,《逸周书》有这样的记载:

乡立巫、医,具百药以备疾灾。

此处的“乡”,指国人生活的村落,至于庶人居住地大概率不在覆盖范围。当然,医官对国人的“乡”的覆盖效果也很有限,在设立医官的同时,也要使用一些“巫”来填补基层的医疗工作。

说到这里,可能有些朋友会提出这样一个问题:

为什么周代的统治者会在上层实行巫、医分离,却在“乡”一级的单位依旧使用巫师进行医疗工作呢?是因为“乡”的环境相对偏僻所以好骗吗?

对于这个问题,我们先要澄清2点:

一是巫师进行治疗工作的情况实际在上层贵族中也有残留,比如晋公室就长期使用巫师作为主要的治疗人员,除非在晋侯病重之时才会向秦国请求医官的援助;

二是巫师的治疗工作并非完全是“骗”——必须认清,在巫师的治疗操作用存在有大量无用或仅有心理暗示作用的施法、祷告、祈福工作——但是,古代巫师在进行治疗时通常也会让患者服用某些生物药或矿物药,在对症的前提下,这些生物药或矿物药是可以起到指导效果的。

下图为晋国“求医于秦”时期列国的大致形势,时间位于公元前6世纪。

如图所示:

晋国原处于汾河谷地,在晋文侯一朝时逐渐向黄河北岸的河内地区延伸,其后在事实上已经转化成了中原诸侯国;

秦国原处于关中平原西部,之后不断向渭河流域延伸,一直延伸到了渭河与黄河的交汇处,但由于有晋国的阻挡,秦国一直难以进一步延伸至中原。

从图中可以直观地看到,相比于晋国而言,秦国的地理环境明显更为闭塞,可见用“医”还是用“巫”与偏僻无关。至于为何秦公室就能拥有优秀且完善的医官系统,盖与秦国继承了宗周从天下搜集而来的知识遗产有关——秦国的天文、历法知识明显继承自宗周,医学大概率也应源自于宗周。

下图为某西方电子游戏中“巨魔巫医”的形象。

图中可见,现代人对于“巫医”的印象以神秘主义为主,“医疗者”的元素则被完全淡化。至于为何会产生这样的印象,应与人类原始氏族公社末期“大巫师”的形象有关——在这一社会形态中,“大巫师”通常兼任巫术人员、神职人员、医疗人员、气象预测人员、天文人员、历法人员、丧葬人员等多个职务,上述职务在当时均被神秘主义所笼罩。上古时期的大巫师在使用药物进行治疗的同时还要进行一些施法仪式,之所以要施法倒不见得全是为了欺骗患者,毕竟从巫师的角度来看,服用药物只是仪式的一个环节,这一环节固然必不可少,但不等于就可以把其他仪式省略。在这种环境下,古人自然也就很难把巫、医分离开来了。

那么,为什么周代的统治者就能把巫、医分开呢?

下图为西周时期周廷统治下的部分诸侯、诸监及方国。

从图中可以看到,周廷统治着北至燕京、南至九江、东至大海、西至西垂的百国万邦。

在周代的朝觐体制中,上述诸侯国、诸监国、方国均有义务向周廷定期供奉本地方物,其中自然会包括一些有特定治疗作用的特产品。不可否认,从朝贡者的角度上看,这些方物的主要功能在于用于某种巫术或宗教仪式当中,朝贡者未必清楚这些方物是否有药用价值。不过,这种信息在积累到一定数量时就会变成临床数据,药物价值就可以明确。

对此,我们可以举例说明,比方说:

有一个来自于今甘肃省一带的方国向周廷进贡了某种植物的根,说这个东西在向马神的祈祷仪式中要用,大概在第几个步骤中由祈祷者服下;

又有一个来自于今陕西省一带的方国向周廷进贡了同样一种植物的根茎,说法跟前面那个差不多,不过是在向河神祈祷的仪式上用,具体仪式也有一些区别;

再有一个来自于今陕西省一带的方国也进贡了这种东西,具体的说法大差不差,也只是祈祷的对象和具体仪式有所区别。

在发现了很多方国都来进贡同一种植物的根以后,周廷的统治者自然会感觉到这种植物的根一定有着某些特别之处。

为此,他们翻阅了记录有各个方国情况的档案,发现第一个方国的人在得了某种病的时候会向马神祈祷,第二个方国的人在得了同一种病的时候则会向河神祈祷,第三个方国的人也是在得了这种病的时候使用这种植物的根向另一位神祇祈祷。

核对上述数据以后,周廷统治者但凡智力正常一点就应该能弄明白真正起到作用的是植物而非仪式,接下来也就自然会产生医、巫分离的意识——至于同时期的古国为何未能实现巫、医分离,一方面应与国家体量较小、临床数据积累较少有关,另一方面的因素在后文说明。

说到这里,我们再重新回到之前提出的问题:

既然周代的统治者已经能够将巫、医分离了,为什么上至晋廷下至“乡”还会出现使用巫师进行治疗的情况呢?

究其根本在于,医官无论在数量上还是普及率上都不足以满足上至贵族、下至百姓的需求,因此必须要由巫师来填补需求上的缺失。至于这种缺失一方面与当时低下的生产力有关,一方面也与周室长期执行知识垄断的政策有关,也就是“学在王官”。

可是,既然在实际操作中很难把巫、医完全分离,那么周廷为什么偏要一定把巫和医分开呢?

难道,仅仅是出于实事求是的精神?

·

神权垄断:医官的权力之源与牢笼之困

上文中提到,在武王伐纣之后,周王朝在商代制度的基础上设立了早期的诸侯、诸监制度,并以此为基础不断对其进行完善,最终创立了西周的“宗法封建制”。

就为何要在旧制度之上作如此大的调整,核心诉求当在于周廷以“小邦周”取代“大邑商”,自身人口无法满足接收商王朝全境的需求,因此必须要制定一种新的制度来实现“小邦周”对全天下的控制。

下图为西周时期封国的大致形势。

如图所示:

蓝圈为周廷直属的两个区域,既宗周与成周,前者为“小邦周”本土,后者为东方的枢纽;

紫箭头为商晚期太伯、仲雍至吴地的迁徙,不过此说是否属实有争议,这里暂且标出;

红箭头为周廷的“分封”,实际由周廷重臣率领一批周人、殷人氏族进行武装移民以镇守远方,此举一者可稀释殷人在商王畿的力量,二者可为控制远方领土提供有生力量。

当然,无论是“小邦周”还是“大邑商”,周人和殷人的人数对于统治全天下而言依旧是远远不够的。

在这种情况下,周廷就需要思考两个问题,一个是如何利用军事以外的手段巩固统治,另一个是如何节约兵力和保护兵源——就后者而言,提升医疗质量确实是一种直接且有效的方法。

那么,军事上的诉求是否为推动巫、医分离的原动力呢?

未必如此。

毕竟,巫医不分在军事上未必是一件坏事——就像开头我们模拟的那个场景中,“客”正是把治疗效果归结于迷信因素来鼓舞士气,这种手段在中国历史上并不罕见。

说起来,巫、医分离是否与利用军事以外的手段巩固统治呢?

客观来说,两者之间并无直接的联系,但确实存在间接的关联。

在商周两朝,凡人对最高神祇的祭祀权始终由天子把控,也就是所谓的“天子祭天,诸侯祭土”,本质上是最高统治者对最高神权的垄断。这一制度大约在春秋时期瓦解,不过在后世王朝中多少有所残留。

下图为北京天坛祈年殿。

该地在古代为禁地,专用以帝王祭祀自然神,这一祭祀制度正是源自于商周以来天子对最高祭祀权的垄断。

有关垄断最高神权的诉求,大抵有二:

一为迷信因素,最高神祇只能由天子祭祀,最高的神恩自然也只能由天子专享;

二为现实因素,主要是防止某些阴谋叛乱分子靠宗教手段煽动大众附逆。

从今人的眼光来看,以上2点似乎和医疗没有任何关系,但从古人的眼光来看却不然。

为什么这么说呢?

我们要知道,在巫、医不分的年代里医疗工作主要是在巫术或宗教仪式中进行的,最终产生的治疗效果很就很容易患者及围观者被视为巫师或神职人员带来的神迹。

这种“逻辑”一旦成立,就会带来一个严重的后果——天子掌握祭祀最高神祇之权理应拥有最佳的治疗效果,其他人只能祭祀一些小神、小鬼则不应该带来太好的治疗效果——否则,就是天子被最高神祇摒弃的证据。

想要推翻这种“逻辑”,巫、医分离就成了最直接的手段。

如果以上的论述不够直接的话,我们可以模拟一个场景来说明这一点:

比方说,有这么一个叫“老黄村”的村子,当时村子里有很多人都患上了一种传染病——当然,村子里的人并不知道这是传染病——有些人还因此丢了性命。

正巧,一个叫“老王”的巫师路过。他看了看村里人的情况,说这是风神给你们降下的灾,你们要赶紧祭祀风神才能平息他的愤怒。为此,“老王”开坛做法,向风神祷告,在仪式过程中让参与者都服下某种植物的叶子,说这种植物能够把你的心愿传递给风神。做法完毕以后,“老王”又留下了叶子的样本,让村民们自己去林地里采,以后每天早晚都要服下叶子向风神祷告,然后就继续云游了。

之后的几天内,村民们按照“老王”的说法定期服下树叶祷告,结果真有一批人病好了。

于是,大家就赶紧顺着“老王”离开的方向去寻找,结果追了很远都没有找到,仿佛“老王”就这样人间蒸发了一般——其实是“老王”在走夜路的时候迷路了,稀里糊涂地绕到了反方向——不过,村里人相信“老王”一定是下凡的神仙,救完人以后当然要重新回到天上。

很快,“老黄村”有神仙下凡的就传遍了十里八乡。

很多周边村落病的村民也都慕名而来,想要在这里得到风神的宽恕或者“老王”的赐福。

好巧不巧,迷路的“老王”又糊里糊涂地绕了回来。看到又有这么多患者,“老王”又做了几次法,对于没治好的患者还专门另设了一场祭祀鼠神的仪式——显然,通灵的植物也不一样——结果又治好了一大批人。

这样一来,“老王”就成了乡民眼里的活神仙,就算那些没被治好的患者也会主动认为是自己的罪孽深重,绝不是“老王”法力不够的问题。

截止到此为止,“老王”在乡民心目中的神性已经远超过拥有最高神权的周天子了——毕竟,远在镐京深宫的周天子对于乡民而言实在太过缥缈,完全不如“老王”来得真切。

由于闹得动静太大,官府也知道了此事。

官府里的大人们认为,虽然“老王”现在也没有表现出什么危险倾向,但基层有这样一个呼风唤雨的人物终归是个不稳定因素。

那么,该如何解决“老王”呢?

于是,长期怠政的官员决定带着几个医官去“老黄村”,再带着一车药材,去给剩下的患者看病。

到了“老黄村”,医官们既不做法也不祷告,就是依次看一看患者,然后给一些植物的叶子、根茎,让患者混在一起服下。在问及服药的时候需要向哪位神祇祷告的时候,医官说根本不需要你祷告,这些药就是治你这个病的,跟那些神啊、鬼啊的没有关系。毫无疑问,医官的水准总要比“老王”高明不少,医官带来的复方也要比“老王”单用的草药更有效力。待医官的治疗起效以后,乡民们对“老王”的崇敬自然大打折扣——但这种崇敬并不会被转移到医师身上,因为在普通人眼里起效的是药物而非医生。

需要说明,以上场景带有一定的戏剧性剧情,而且里面的“老王”及村民在性格上都太过朴实善良,如果真要发生在现实中情况会变得复杂很多。

以上内容大抵说明了巫、医分离对王室神权垄断及礼乐制度的影响。

现在,我们再回看本文开头的那个场景,就会发现:

即使仅仅是一种给洗衣工保护手部皮肤的特效药,假使不攥在官府的手中,也完全有可能成为撬动军政大计的杠杆。

那么,当周廷丧失了对医官的控制之时,四处流动的医家士人又会给天下苍生带来什么呢?

·

下一节:

君臣佐使下的标签