特朗普的亚洲行,又带走了一堆关于稀土的“框架协议”和乐观声明,但背后是一个折腾了十五年却依然无法摆脱稀土依赖的美国。

“不管香的、臭的,都要往屋里拉”。用《红楼梦》里这句话形容美国在稀土领域的饥不择食,再贴切不过。

特朗普2.0上台不到一年,从乌克兰到巴基斯坦,从格陵兰到澳大利亚,美国四处搜罗稀土资源,签下一系列看似光鲜的协议。仿佛只要凑齐了矿石,就能一举打破中国在稀土领域的主导地位。

但现实是,美国政府喊出“打破稀土依赖”的口号已经过去了整整十五年,投入了无数资金,出台了众多政策,结果却是对中国稀土供应的依赖不减反增。

01 饥饿游戏:美国的稀土“全球淘”

特朗普政府的稀土战略,活像一场全球“淘宝”购物狂欢。

今年2月,特朗普对媒体张口就来,宣称自己“赢得了价值5000亿美元的乌克兰稀土”。但美国地质调查局的公开资料显示,乌克兰根本就不是稀土主要资源国。

9月,巴基斯坦总理访美,捧着一个所谓的“稀土宝盒”回家,还“顺”走了5亿美元的勘探合作计划。事后被证实,那盒子里装的根本不是稀土。

贯穿其间的还有格陵兰岛,特朗普甚至喊出吞并格陵兰的口号。但美国智库自己都提醒总统——格陵兰岛的矿山投产最快也要10-15年。

相较而言还算靠谱的是与东南亚国家的合作。11月初,特朗普与马来西亚、泰国、柬埔寨和越南签署了贸易与关键矿产协议。

根据白宫发布的联合声明,美国对这些国家出口的大部分商品将维持19%-20%的关税税率,而这些国家同意不禁止对美国出口关键矿产或稀土元素。

表面看,美国似乎在构建一个庞大的全球稀土供应网络。但细看这些协议,许多缺乏具体细节,更像是政治姿态而非实质性商业合作。

马来西亚拥有估计1610万公吨的稀土资源,但明确禁止原材料出口以发展下游产业。美国从马来西亚进口的稀土也只占其总进口的13%,这点数量根本无法满足其需求。

02 十五年长征:美国稀土政策的“循环播放”

美国对稀土替代的执念,并非特朗普政府的心血来潮。这段历史要从15年前说起。

2010年,美欧日集体对华发难,指责中国稀土出口调控是“威胁全球供应链”。当时的美国国会研究服务部报告强调,美国在15年间从稀土自给自足变成完全依赖进口。

从此,稀土供应问题被提升到国家安全高度。

随后是一系列法案的出台:2010年,《稀土供应链技术与资源转化法案》重启;2011年,《关键矿产政策法案》和《稀土及关键材料振兴法案》通过。

特朗普第一任期对稀土抓得比前任更紧。2017年,他签署了两份关键行政命令,涉及评估和强化制造业与国防工业基础及供应链弹性。

美国内政部与国防部在2018年公布了包含稀土在内的35种关键矿产清单。

拜登政府延续并深化了前任的稀土战略。2021年2月,刚上台的拜登就签署了第14017号行政令,要求对包括稀土在内的关键供应链进行全面审查。

通过近十五年的政策演进,无论哪个政党执政,稀土供应链安全已成为美国的长期国策。

03 成绩单:十五年磨出“零的突破”

美国十五年稀土独立长征,并非毫无建树。

最大的成就是加州芒廷帕斯稀土矿的复产。该矿全盛时期曾供应全球70%的稀土,但在2002年因环境问题关闭。随着美国政府对稀土的重视,它于2018年重新投产。

如今,该矿已成为美国唯一在产的大型稀土矿,2024年产量达4.5万吨。仅从数量上看,美国已成为世界第二大稀土生产国。

在加工环节,美国也开始在加州、得州等地投资建设稀土分离和加工设施。2025年,芒廷帕斯材料公司宣布开始试生产钕铁硼磁体,并成功生产出含有中重稀土的“SEG+”混合物。

美国稀土公司也在得州打出“从矿山到磁体”的旗号,并于2025年9月收购了英国的合金制造商Less Common Metals。

在人才方面,美国相关岗位就业数量从2010年至2023年间增加了26倍。招募的操作工人平均工资已达中国采矿业平均水平的4倍。

美国的另一破局点是寻求盟国帮助共建产业链,特别是澳大利亚的莱纳斯公司。其在马来西亚的精炼厂成功生产出氧化镝和氧化铽,且原料均来自于澳洲,标志着中国以外的公司首次实现重稀土的“商业化生产”。

用美国媒体的话说,稀土替代战略至少迈出了 “零的突破”。

04 骨感现实:供应链独立的“三重门”

然而,“零的突破”背后,是美国重建稀土供应链面临的三重巨大障碍。

第一重:技术与专利的断崖式落后

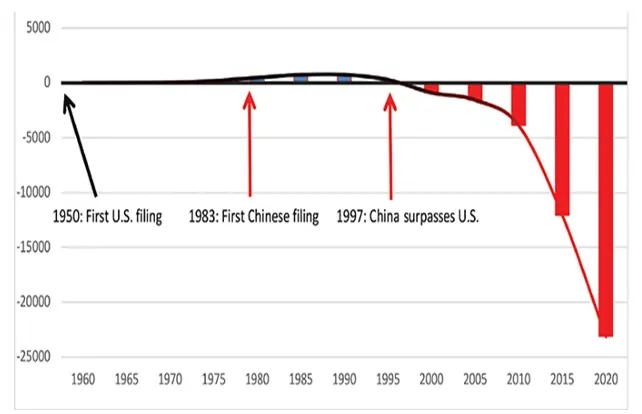

在稀土开采、加工和生产环节,中国的技术优势已经形成压倒性态势。根据专业咨询公司ThREE的数据,过去20年内美国在稀土领域的专利数量不足200项。

第二重:人才储备的严重不足

根据美国采矿、冶金和勘探协会的数据,美国的采矿项目每年毕业的学生总数不到300人。其中只有极少数能投入到稀土战线。

相比之下,中国相关专业每年稳定吸收上千名学生。美国、欧洲和日本的分离和精炼专家可能总共只有几十名,而中国则有数千名。

第三重:制度痼疾的严重窒息

美国的制度性障碍尤为突出。根据标普全球的统计,从最初的勘探发现到投入使用,美国的矿山平均周期高达29年,开发速度之慢仅次于赞比亚。

美国国家矿业协会数据显示,美国冶炼和精炼项目的许可和许可平均时间为7-10年,而加拿大和澳大利亚仅需2年。

更糟的是,美国矿区引发的诉讼次数远超过加拿大和澳大利亚两个矿产大国的总和。从2002年以来,美国整个采矿业仅有三座新矿山投产。

05 体制困境:稀土梦碎的根源

美国稀土独立梦碎的背后,是深层次的体制问题。

稀土行业虽然能影响千万亿的产业链条,但其本身规模并不大。根据高盛统计,2024年全球稀土产值不过区区60亿美元。市场容量有限,难以快速形成经济效益,导致民企介入意愿偏低。例如,每架F-35大约需要23公斤钐钴磁铁,一年也就三四吨。

美国早在2022年就关注对中国产品进行“国产替代”,但芒廷帕斯材料公司直接回怼:市场太小,恕不奉诏。

现实迫使美国政府直接“下场”参与。2025年7月,美国国防部收购芒廷帕斯价值4亿美元的优先股,可转换为公司普通股,使五角大楼有机会成为最大股东。

更让人啼笑皆非的是,五角大楼为芒廷帕斯的产品设定了110美元/每公斤的价格下限,是当时市场价的两倍。

而且五角大楼还承诺,会用公款支付芒廷帕斯产品销售与市场价的价差,并保证10年内持续购买其产品。

这种既当裁判员又当运动员的做法,让人不禁联想到“史密斯专员”的套路。无怪乎美国人自己都自嘲:在稀土领域,中国拥有25年的领先优势;美国则有试点工厂、贸易展览和新闻稿。

回头看,美国从2010年就曾推出二年替代计划,目标是到2012年底让芒廷帕斯产矿成本缩减到中国一半,抢占1/6的市场份额。

十五年过去了,即使按美国地质调查局的数据,美国在全球稀土产量的份额也仅有11.5%,十五年的政策接力棒,在数量上只完成了原定两年目标的约三分之二。

全球85%的精炼轻稀土和99%的精炼重稀土来自中国。这两个数据的背后是几十年时间构建的庞大生产线、供应链和科技树,形成了涵盖稀土“三位一体”的完整生态系统。

指望个别技术突破就能短时间替代一整个体系,不过是“斗兽棋”思维。技术从实验室到商业应用再到大规模普及,必须经历5-10年的产业周期。美国不断提出的“2年替代计划”,更像是对产业规律缺乏基本尊重的政治口号。

中国在稀土领域的优势,不只是政策的连续性和稳定性,更在于完整的工业体系、庞大的市场需求和扎实的产业人才培养。这些都是美国难以在短期内复制的体制优势。

面对如此局面,美国或许该好好思考:为什么玩了十五年稀土独立游戏,却依然还在“新手村”打转?