清晨五点,天光微亮。东湖的水汽氤氲在湖面之上,像一层薄纱轻轻覆在碧波之间。凌波门栈桥上已坐满了人,有本地老人提着鸟笼慢悠悠踱步,也有年轻人裹着外套静候日出。远处,长江如一条银带横贯城市东缘,几艘货轮缓缓驶过,汽笛声悠长,在晨雾中回荡。这一刻的武汉,不喧嚣,不张扬,却自有万般气度——它从江河的呼吸里醒来,从千湖的涟漪中舒展筋骨。

这座城,天生就与水结缘。长江、汉江穿城而过,将武汉自然分割为武昌、汉口、汉阳三镇,形成“两江交汇,三镇鼎立”的独特格局。这在中国乃至世界大城市中,都是绝无仅有的地理奇观。你看那长江,自西向东奔流六千余里,至武汉段最宽处达两公里以上,浩浩荡荡,如一条巨龙蜿蜒于华中腹地。它不仅是中华文明的母亲河,更是武汉天然的城市中轴线。全球大江大河沿岸城市众多,但能以万里黄金水道为城市脊梁者,唯武汉而已。

站在黄鹤楼上远眺,两江四岸尽收眼底。一边是汉口繁华都市的天际线,高楼林立,玻璃幕墙映着朝阳熠熠生辉;一边是武昌文教昌盛的学府区,珞珈山下书声琅琅;另一边则是汉阳古意盎然的历史街区,归元禅寺钟声隐隐传来。三镇风貌各异,却又因桥相通、因水相连,浑然一体。这是一座没有单一中心的多中心城市,摩天楼宇星罗棋布,城市肌理如棋盘展开,而连接这一切的,是遍布全城的700余座桥梁——它们跨越江河湖港,把“百湖之市”织成一张流动的网。

说武汉是“桥都”,毫不为过。从万里长江第一桥——武汉长江大桥,到如今的杨泗港长江大桥、青山长江大桥,一座座世界级桥梁飞跨南北,不仅打通了交通命脉,更成为城市精神的象征。桥,是武汉人跨越天堑的勇气,是联通世界的胸怀。全国城市快速路通车里程已突破550公里,居全国第一;其中纯高架快速路达368公里,仅次于上海,位列全国第二。这意味着,你可以在高架桥上疾驰半小时,看尽江风拂面、楼宇流转,感受这座城市的现代脉搏。

但武汉的魅力,从来不止于钢筋水泥的壮阔。

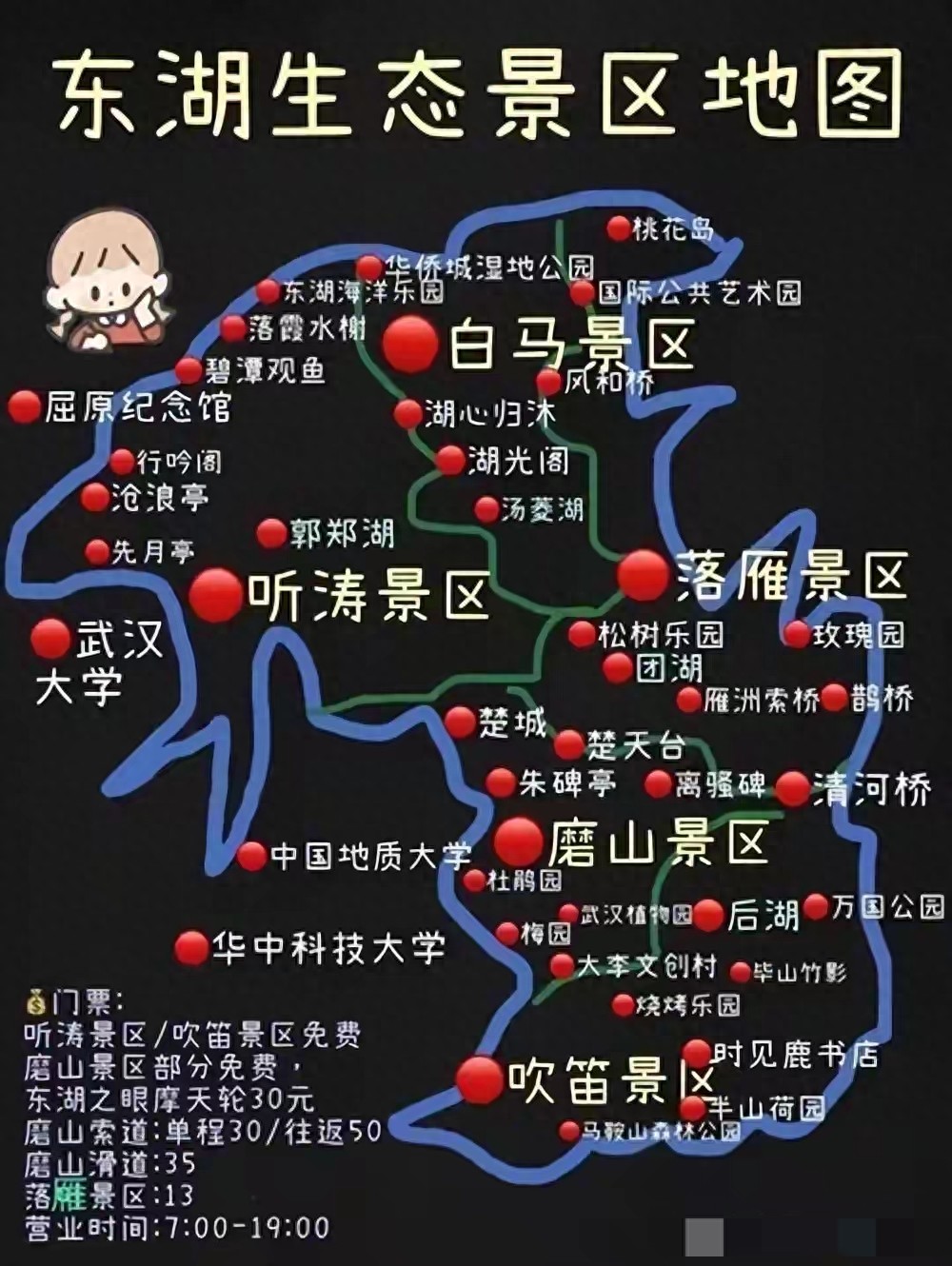

它是“一城秀水半城山”的生态之城。全市拥有166个湖泊、165条河流、446座山体,水域面积占比超过四分之一,是中国内陆水域资源最丰富的特大城市。东湖,是中国最大城中湖,水域面积达33平方公里,比杭州西湖大五倍有余。沿湖绿道长达105公里,骑行其上,春赏樱花烂漫,夏听荷风送香,秋看层林尽染,冬望梅雪争春。每到周末,无数市民携家带口来此漫步、骑行、露营,笑声洒满湖岸。

不止东湖,沙湖、南湖、汤逊湖、金银湖……星罗棋布的湖泊如同散落人间的明珠,各自成景。而环绕城市的山体也并不高峻,却层峦叠嶂,错落有致。蛇山、龟山、珞珈山、磨山、马鞍山……这些名字带着古老风水意蕴的小山,点缀在城市之中,让高楼与青山相映成趣。所谓“云在蓝天水在城”,便是这般景象。

更令人惊叹的是,武汉是全球唯一人口过千万的国际湿地城市。2022年,武汉入选《国际湿地公约》认证的“国际湿地城市”,成为全球特大城市生态保护的典范。沉湖湿地每年迎来数万只候鸟越冬,白鹤、东方白鹳翩跹起舞;涨渡湖、杜家湖湿地公园成为市民亲近自然的后花园。一千二百多处绿化公园遍布街巷,两千三百二十公里的步行绿道串联起社区与山水,真正实现了“300米见绿,500米入园”。

这样的生态底色,赋予了武汉一种从容不迫的生活气息。

走街串巷,最动人的莫过于烟火人间。清晨六点,街角的热干面摊早已排起长队。一碗碱水面在滚水中焯熟,捞出拌上浓香芝麻酱、酱油、香醋,撒上酸豆角、萝卜丁、葱花,再淋一勺红亮辣油——这就是武汉人一天的开始。筋道的面条裹满酱料,一口下去,咸鲜香辣交织,唤醒沉睡的味蕾。豆皮、面窝、糊汤粉、烧梅、汤包……两百多种小吃琳琅满目,价格亲民,风味地道。有人说,武汉是“美食平权”的城市,无论贫富,都能在街头巷尾吃到有滋有味的一餐。

正因如此,武汉的旅游消费在全国一线城市中堪称“性价比之王”。一杯咖啡不过二十元,一张地铁票两元坐完全程,许多景区如东湖、晴川阁、楚河汉街均免费开放。游客不必为高昂成本焦虑,可以真正沉浸式体验城市生活。这种“接地气”的魅力,吸引了越来越多的年轻人前来打卡、旅居甚至定居。

而武汉的“地气”,又与深厚的文化底蕴密不可分。

作为国家历史文化名城,武汉拥有321处各级重点文物保护单位,其中国家级33处。武昌起义军政府旧址、中共“八七会议”旧址、武汉国民政府旧址……这些红色地标,见证了近代中国风云变幻的诸多关键时刻。辛亥革命第一枪在武昌打响,从此“首义之城”名扬天下。如今的首义文化旅游区,红楼巍然,松柏苍翠,每逢国庆、清明,总有市民自发献花致敬。

黄鹤楼,则是武汉最富诗意的文化符号。这座始建于三国时期的楼阁,历经战火屡毁屡建,如今的建筑虽为1985年重建,但其承载的文化记忆却绵延千年。崔颢的“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,李白的“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”,让这座楼成为中国文学史上被吟咏最多的建筑之一。登楼远眺,长江如练,桥影如虹,古今交汇,令人心潮澎湃。

还有古琴台,传说是伯牙与子期“高山流水遇知音”的发生地。一曲《高山流水》,道尽中国人对友谊的最高礼赞。如今的古琴台庭院清幽,碑刻林立,每逢中秋,常有古琴雅集在此举行,丝竹之声飘荡于月色之下,恍若穿越千年。

汉口,则是一部活的近代史。19世纪末开埠后,英、法、俄、德、日等国在此设立租界,留下大量欧式建筑。江汉关大楼钟声百年未辍,黎黄陂路的洋房静默伫立,巴公房子、咸安坊等老街区经改造后焕发新生,咖啡馆、艺术展、文创市集悄然入驻。走在这里,仿佛穿行于时空褶皱之中,一边是殖民时代的斑驳记忆,一边是当代青年的创意表达。

这种历史与现代的交融,在“知音湖北·超级文旅日”期间尤为明显。国庆中秋双节叠加,武汉推出超450项文旅活动,从两江游船灯光秀到东湖无人机表演,从黄鹤楼诗词吟诵到汉阳树剧场沉浸式戏剧,从保元里实景解谜游戏到甘露山国际音乐节万人合唱,传统与潮流碰撞出耀眼火花。仅东湖风景区八天接待游客超264万人次,黄鹤楼登楼人数突破27万,知音号游轮一票难求。来自北京、上海、深圳的年轻人,在昙华林的小店前排起长队,只为买一杯手工精酿或一件原创设计;浙江的大学生早早和朋友搭帐篷通宵排队,只为在音乐节现场大合唱时热泪盈眶。

“来得值!”这是许多游客离开时的共同感慨。

这“值”,不仅在于看得见的风景与活动,更在于一种难以言说的城市气质——开放、包容、坚韧、蓬勃。

武汉是一座英雄之城。2020年,新冠疫情突如其来,整座城市按下暂停键。封城76天,千万市民宅家抗疫,医护人员逆行出征,志愿者日夜奔忙。那是一段刻骨铭心的记忆,也是一次浴火重生的洗礼。当城市重启,人们更加珍惜日常的烟火,更加珍视彼此的守望相助。正如西班牙《世界报》所言:“武汉:中国经济加速的镜子。”2023年,武汉GDP跨越2万亿元大关,2024年稳居中部省会第一,2025年上半年即突破万亿。这座城,用行动诠释了什么叫“浴火重生”。

而支撑这一切的,是强大的创新动能。

“中国光谷”东湖高新区,人形机器人能精准模仿人类动作;“中国车谷”经开区,每118秒就有一辆新能源车下线;“中国星谷”新洲区,卫星产业园里机器人臂拼装着飞向太空的梦想;“中国网谷”临空港,数据安全中心每秒拦截百万次网络攻击;“中国药谷”光谷生物城,“稻米造血”技术让植物生产药用蛋白……“五谷并起”,牵引光电子信息、汽车制造、大健康三大产业破万亿规模。

科技之光,照亮城市未来。但武汉的创新,不止于实验室与工厂。它更体现在一种敢为人先的城市精神。从张之洞督鄂时兴办汉阳铁厂、开启中国近代工业先河,到如今打造具有全国影响力的科技创新中心,武汉始终走在时代前列。

更可贵的是,这种创新并未割裂与周边的联系。2024年,武汉、襄阳、宜昌三地经济总量达3.34万亿元,占全省半壁江山。随着襄荆高铁开通、沿江高铁武宜段即将贯通,“武汉—襄阳—宜昌”1小时高铁环线呼之欲出。人才、资本、技术正沿着高铁网络自由流动:武汉的光电子技术赋能襄阳汽车芯片研发,宜昌的磷化工原料顺江而下供应荆门电池产业,襄阳的科研成果乘高铁直达十堰储能工厂……“金三角”协同发展,正绘就湖北高质量发展的壮阔图景。

夜幕降临,两江四岸灯火璀璨。知音号游轮缓缓驶离码头,船上实景剧《知音号》正在上演,乘客既是观众也是演员,在复古舱室中体验上世纪三十年代的武汉风情。江风拂面,灯光倒映水中,整座城市宛如一座流动的星河。不远处,长江灯光秀上演“江山如画”主题,高楼幕墙化作巨幅画卷,黄鹤楼、樱花、长江大桥逐一呈现,引来岸边无数手机镜头对焦。

这一刻的武汉,古老与现代交融,诗意与活力共生。

它是一座可以慢下来的城。你可以在东湖绿道骑行一整天,累了就躺在草坪上看云卷云舒;也可以在昙华林的咖啡馆坐一下午,翻一本旧书,听一首老歌。它也是一座必须快进的城——地铁四通八达,高铁3小时覆盖大半个中国,每天有无数创业者在光谷写字楼里彻夜讨论方案,有科研人员在实验室记录最新数据。

它是大江大湖大武汉,是中华天元,横联东西,纵贯南北。它通江达海,九省通衢,十指连心。它有山有水有历史,有光有梦有未来。

无论你是匆匆过客,还是久居之人,只要踏上这片土地,总会被它的气场所感染——那是一种历经沧桑后的豁达,一种面向未来的自信,一种“我自岿然不动”的沉稳,又有一种“敢教日月换新天”的豪情。

武汉,值得你用心去感受,用爱去拥抱,用脚步去丈量。

因为在这里,每一步,都是历史;每一眼,皆成风景;每一次呼吸,都饱含江河的气息。