硫的阻挠

时间回到18世纪初的英格兰,那是有钱的人家壁炉里燃烧着珍贵的木炭,温暖舒适。窗外,是正在修建的房屋,木匠们叮叮当当,一切欣欣向荣。然而,在你看不见的地方,一场巨大的危机正在悄然蔓延。

这场危机的核心,不是战争,不是瘟疫,而是一个听起来有点滑稽的问题:树,快要被砍光了。

是不是很奇怪?一个以航海和贸易闻名的日不落帝国,怎么会被木头给难住?

原因很简单:炼铁。

在那个年代,铁是力量的象征,是发展的基础材料。铸造大炮需要铁,制造农具需要铁,打造船锚、铁链、钉子、马蹄铁,哪一样离得开铁?而炼铁,需要一种东西——木炭。

木炭,就是木头在隔绝空气的情况下不完全燃烧后的产物。它纯净、高能。高炉要需要它,铁匠铺的炉火要依赖它。可以说,没有木炭,就没有铁。没有铁,所谓的工业发展就是一句空话。

问题来了。生产一吨铁,大概需要消耗掉几英亩甚至十几英亩森林烧制成的木炭。随着英国对铁的需求量爆炸式增长,从皇家海军的大炮订单到普通家庭的一口铁锅,这个国家的森林正在以肉眼可见的速度消失。

曾经覆盖英伦三岛的茂密森林,变成了一片片光秃秃的山丘。木炭的价格一路飞涨,甚至偶尔超过了铁本身的价格。炼铁厂的厂主们愁眉苦脸,他们不得不把工厂越迁越远,像一群逐水草而居的游牧民,哪里还有森林,就去哪里安家。可森林的边界在不断后退,很快,他们就要被逼到苏格兰高地或者威尔士的深山老林里去了。

这成了一个死循环。国家要发展,就需要更多的铁;要炼更多的铁,就需要更多的木炭;要更多的木炭,就需要砍更多的树。可树的生长速度,远远跟不上高炉吞噬木炭的速度。

英国,这个未来的工业强国,发现自己被一根无形的绳索紧紧勒住了喉咙。这根绳索,就是对木炭的绝对依赖。整个国家的工业雄心,都被卡在了这个看似原始的能源瓶颈上。国王在烦恼,大臣在发愁,工厂主在破产。每个人都知道问题出在哪,但没人知道出路在何方。

空气中弥漫着一种绝望的气息,混合着最后几片森林燃烧的气味。

那么,难道就没有别的燃料了吗?

当然有。

英国的地下,埋藏着一种“黑色的金子”——煤炭。储量巨大,开采方便,价格便宜到令人发指。按理说,这不就是完美的替代品吗?用煤来炼铁,不就所有问题都迎刃而解了吗?

然而,现实给了当时的人们一记响亮的耳光。

当第一批勇敢的(或者说鲁莽的)冶金师傅把煤炭扔进高炉时,一场灾难发生了。炼出来的铁,根本不是他们想要的坚韧金属,而是一堆脆弱、易碎的“废物”。这种铁稍微一敲就断,一锻就裂,铁匠们称之为“冷脆”。用它造出的大炮,可能还没把炮弹射出去,自己就先炸膛了。

为什么会这样?

当时的科学家还无法给出精确的化学解释,但经验丰富的工匠们知道,煤炭里有“魔鬼”。这个“魔鬼”,就是硫。硫在高温下会破坏铁的金属结构,让它变得像饼干一样酥脆。

于是,一个巨大的难题摆在了所有人面前:

英国,脚下踩着一片煤,却因为无法驯服硫,而眼睁睁地看着自己的森林被烧成灰烬,工业的脚步寸步难行。

煤炭,近在咫尺,却又远在天边。看得到,摸得着,就是用不了。

这个死结,谁能解开?

焦炭炼铁法

故事的转折,往往发生在一个不起眼的地方,由一个不起眼的人推动。

有一个人,他不是国王,不是将军,甚至不是科学家。他叫亚伯拉罕·达比一世(Abraham Darby I),一个虔诚的贵格会教徒。

贵格会教徒是一群很特别的人。他们生活简朴,为人诚实,反对暴力,并且异常勤奋。他们相信,努力工作、创造财富,也是荣耀上帝的一种方式。达比就是这样一个人,他务实、精明,而且对技术有着天生的敏感。

他最初的行当,跟炼铁八竿子打不着——他是个做麦芽的。啤酒是英国人的“生命之水”,而酿造啤酒的关键一步,就是把大麦烘烤成麦芽。这个过程需要用火,但又不能让烟火的杂质污染了麦芽。所以,麦芽作坊的工人们会用一种几乎无烟的燃料——焦炭。

达比后来转行去做铜器铸造,他发现用焦炭融化铜的效果非常好。接着,他又把目光投向了铁。当时,他最主要的生意是生产一种家家户户都需要的玩意儿——铸铁锅。

在什罗普郡,有一个叫科尔布鲁克代尔的地方。这里简直是为炼铁而生的:有铁矿石,有石灰石(一种炼铁时用来去除杂质的辅料),旁边还有一条塞文河,提供水力驱动鼓风机。最最重要的是,这里的煤炭资源,多到挖地三尺就能看见。

1708年,达比租下了这里一座废弃的高炉。周围的人都觉得他疯了。那座高炉因为当地木材耗尽而被废弃,大家都知道,用这里的煤炼铁,只会得到一炉废渣。

但达比心里藏着一个秘密,一个从他早年麦芽作坊里获得的灵感。

他想:既然煤炭里的硫等杂质会污染铁水,那我能不能像处理木头那样,先把煤炭处理一下,把里面的杂质赶走呢?

这个想法在当时看来,无异于天方夜谭。

木头烧成木炭,是因为木头本身就相对纯净。而煤炭,这块黑乎乎的石头,成分复杂,人们对它知之甚少。怎么“净化”它?

达比开始了他的实验。他建造了一些类似于面包烤炉的窑,把煤炭碾碎,堆在里面,然后点燃。关键的操作来了:在煤炭烧得最旺的时候,他会用土把窑的通风口封住,让它在缺氧的环境下继续“焖烧”。

这个过程,今天我们称之为“炼焦”。但在当时,科尔布鲁克代尔的居民只看到达比的工厂上空终日浓烟滚滚,散发着刺鼻的怪味。没人知道这个沉默寡言的贵格会教徒到底在搞什么名堂。

几天后,当窑冷却下来,工人们扒开泥土,奇迹出现了。原本黑色的煤炭,变成了一种银灰色、多孔、坚硬的块状物。它燃烧起来,几乎没有烟,火焰是蓝色的,温度极高。

这就是焦炭。达比成功地将煤炭里的硫、焦油和其他挥发性杂质,通过“烘烤”的方式,驱赶了出去。

1709年,一个将被载入工业史册的年份。达比将他亲手炼制的焦炭,与铁矿石、石灰石一起,投入了他租来的那座高炉。

所有人的目光都聚焦在出铁口,用煤炼铁失败的阴影,还笼罩在每个人心头。这又是一次注定要失败的尝试吗?

随着一声令下,炉底的泥堵被敲开,一股炽热的、金红色的洪流喷涌而出。铁水流进了预先准备好的沙模。

冷却后,工人们紧张地拿起锤子,敲向新铸成的铁锅。

一声清脆的金属撞击声回荡在山谷里。铁锅没有碎。它坚固、致密,质量甚至比用木炭炼出来的还要好。

成功了!

亚伯拉罕·达比一世,这个前麦芽制造商,用一个从烘烤麦芽中得来的灵感,解开了困扰英国乃至整个欧洲冶金界数十年的巨大难题。

然而,故事到这里,你以为就结束了吗?不,恰恰相反,这仅仅是个开始。

他的焦炭炼铁法,有一个不大不小的“瑕疵”。它炼出来的铁,叫做“生铁”或者“铸铁”。这种铁含碳量高,很硬,但也很脆,适合用来铸造成型,比如做成铁锅、炮弹、或者蒸汽机的汽缸。

但是,工业发展还需要另一种更重要的铁——“熟铁”或者“锻铁”。这种铁含碳量低,韧性极好,可以被反复锻打、弯曲、拉伸,而不会断裂。建造桥梁、铺设铁轨、制造机器的关键部件,都需要这种能“屈”能“伸”的熟铁。

达比的焦炭法炼出的生铁,因为含有一些硅等杂质,很难被当时的锻造工艺进一步加工成熟铁。铁匠们发现,用焦炭生铁炼熟铁,费时费力,成本高昂,质量还不稳定。

所以,一个尴尬的局面出现了。达比的技术,让铸铁锅变得又多又便宜,英国家庭主妇们很高兴。但对于那些真正需要大量优质熟铁来驱动工业革命转动的领域来说,这个突破还不够。

达比家族(这是一个家族企业,他的儿子和孙子都继承了他的事业)在科尔布鲁克代尔继续改进技术,焦炭高炉越建越大,鼓风技术也越来越强。焦炭生铁的产量节节攀升,但如何将这些生铁高效、廉价地转化为熟铁?

搅炼法和辊轧法

时间快进了几十年,来到了18世纪末。

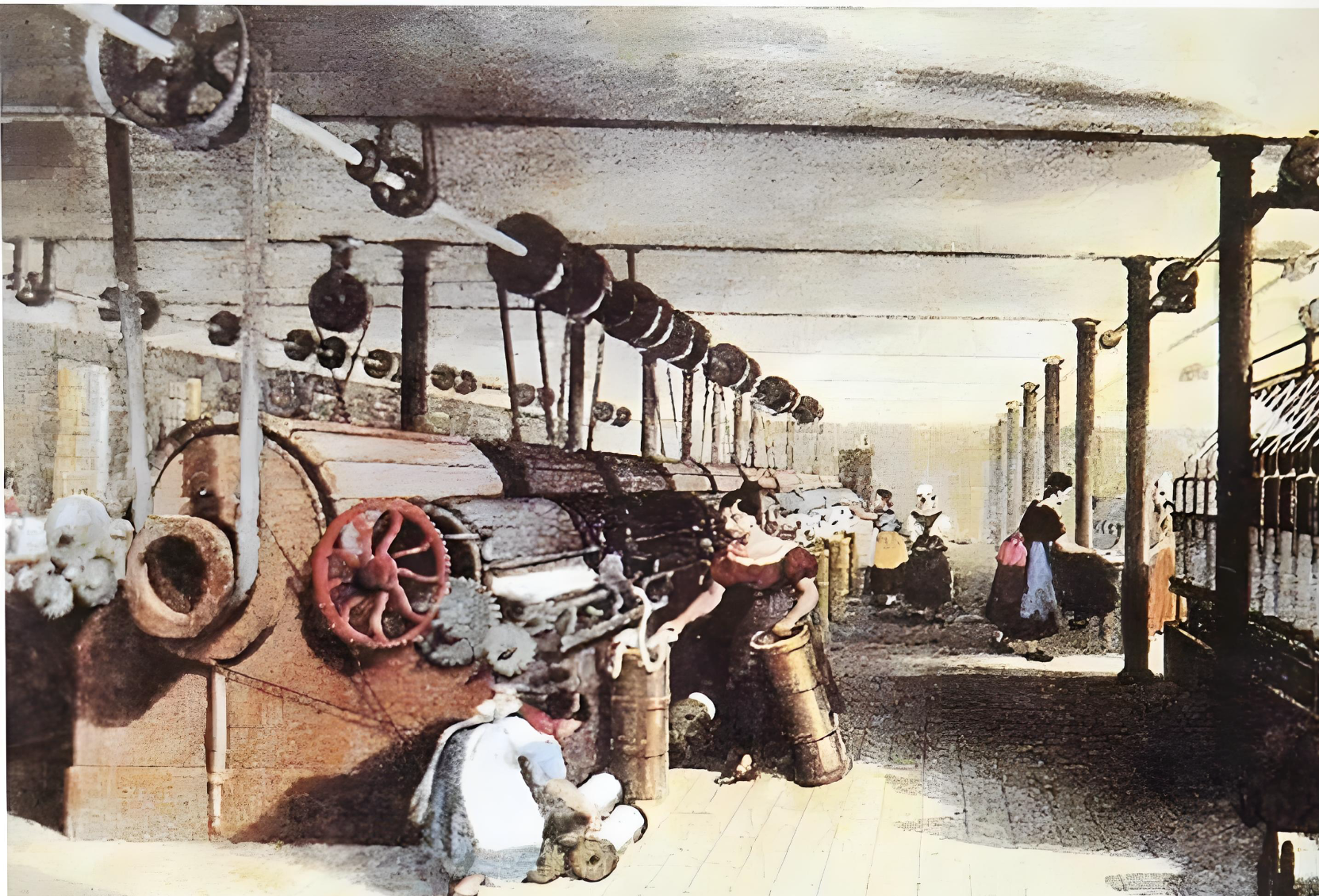

英国的工业革命已经拉开了序幕。瓦特改良的蒸汽机发出了震耳欲聋的轰鸣,纺织厂里的珍妮机昼夜不息。一切都在加速,一切都需要更多的钢铁,特别是优质的熟铁。

但那个老问题依然存在。焦炭生铁转化成熟铁的效率太低了。传统的“精炼法”需要把生铁块和木炭放在一起反复加热锻打,这个过程不仅要消耗宝贵的木炭,而且产量极小,像个手工作坊。

一边是焦炭高炉源源不断地产出廉价的生铁;另一边,却是无数个小型锻造坊,叮叮当当地,用着古老而低效的方法,艰难地把这些生铁加工成社会急需的熟铁。中间的效率断层,形成了一个巨大的产业阻塞。

这时候,第二位关键人物登场了。他的名字叫亨利·科特(Henry Cort)。

科特的人生轨迹也很有趣。他不是冶金世家出身,也不是工程师。他最初的身份是英国皇家海军的一个采购代理。这份工作让他对钢铁质量有着深刻的理解。他知道,海军的战舰需要坚固的铁链和船锚,而当时英国生产的熟铁质量参差不齐,很多时候甚至需要从瑞典和俄国进口。

作为一个商人,科特觉得这是个巨大的商机。他下定决心,要解决这个问题。

他倾尽家产,在汉普郡的方特利建立了自己的炼铁厂,开始了一系列疯狂的实验。他要找的,是一种全新的、不依赖木炭的、能大规模将焦炭生铁转化为熟铁的方法。

他的灵感,可能来源于厨房,也可能来源于某种古老的炼金术。他设计了一种新的炉子,叫做“反射炉”。这种炉子的巧妙之处在于,燃料(煤炭)在一个独立的火室里燃烧,火焰和热气越过一道矮墙(火桥),“反射”到炉床的另一端,去加热那里的铁水。

这意味着什么?这意味着,火焰直接接触铁水,但燃烧的煤炭本身,却和铁水是隔离的。煤炭里的硫,就不会再污染铁水了!

这只是第一步。更关键的操作还在后面。

当生铁在炉床里被加热成一锅沸腾的、浓稠的铁水时,科特命令工人用一根长长的铁棍,伸进炉子里,不停地、费力地去搅拌。

这个画面看起来非常滑稽,这个方法后来就有了一个非常形象的名字——“搅炼法”(Puddling)。

搅拌,这个看似简单的动作,却有着深刻的化学原理。

在搅拌的过程中,铁水与炉子里的空气(氧气)充分接触。高温下,铁水里过量的碳、硅、磷等杂质,会与氧气发生反应,变成氧化物,一部分变成气体跑掉,一部分形成炉渣浮上来。

工人一边搅拌,一边观察铁水的颜色和状态。随着杂质的不断去除,铁的熔点会逐渐升高,原本液态的铁水会变得越来越粘稠,最后结成一团团半固态的、海绵状的熟铁块。

然后,趁热把这些滚烫的铁块拖出来,放进一种由蒸汽机驱动的锻锤下,反复捶打。这个过程不仅能把包裹在里面的炉渣像挤海绵里的水一样挤出去,还能让铁的内部结构变得更加紧密和坚韧。

还没完。科特还有第二个发明——“辊轧法”。他设计了一系列带有沟槽的轧辊。捶打过的铁块,再通过这些飞速旋转的轧辊。就像擀面条一样,滚烫的铁被轧制成各种标准形状的铁条、铁板、铁棒。

1784年,科特为他的“搅炼和辊轧法”申请了专利。

这一刻,工业革命的最后一道枷锁,被彻底砸碎了:

彻底告别木炭: 从燃料到原料,整个熟铁生产过程完全摆脱了对木炭的依赖,全部使用廉价的煤和焦炭生铁。成本断崖式下降。

效率指数级提升: 相比于老式锻造法几天才能产出一点点熟铁,“搅炼法”一炉(几个小时)就能生产出上百公斤。产量提升了超过15倍!

质量标准化: “辊轧法”取代了人工捶打,可以大规模生产出尺寸统一的标准化铁材。这对于修建铁路、制造机器来说,意义无比重大。

这一下,整个游戏规则都被改写了。

英国的铁产量,开始以一种近乎疯狂的速度飙升。在科特发明搅炼法之前,英国的铁年产量大约在7万吨左右,其中很大一部分还要依赖进口。而到了19世纪中叶,这个数字变成了惊人的300万吨!

英国从一个需要进口铁的国家,一跃成为世界上最大的铁出口国。物美价廉的“英国铁”,像潮水一样涌向世界各地。

一个崭新的世界

当廉价、优质、大量的钢铁像自来水一样从英国的工厂里流淌出来时,世界会变成什么样子?

答案是:一个我们既熟悉又陌生的,全新的世界。

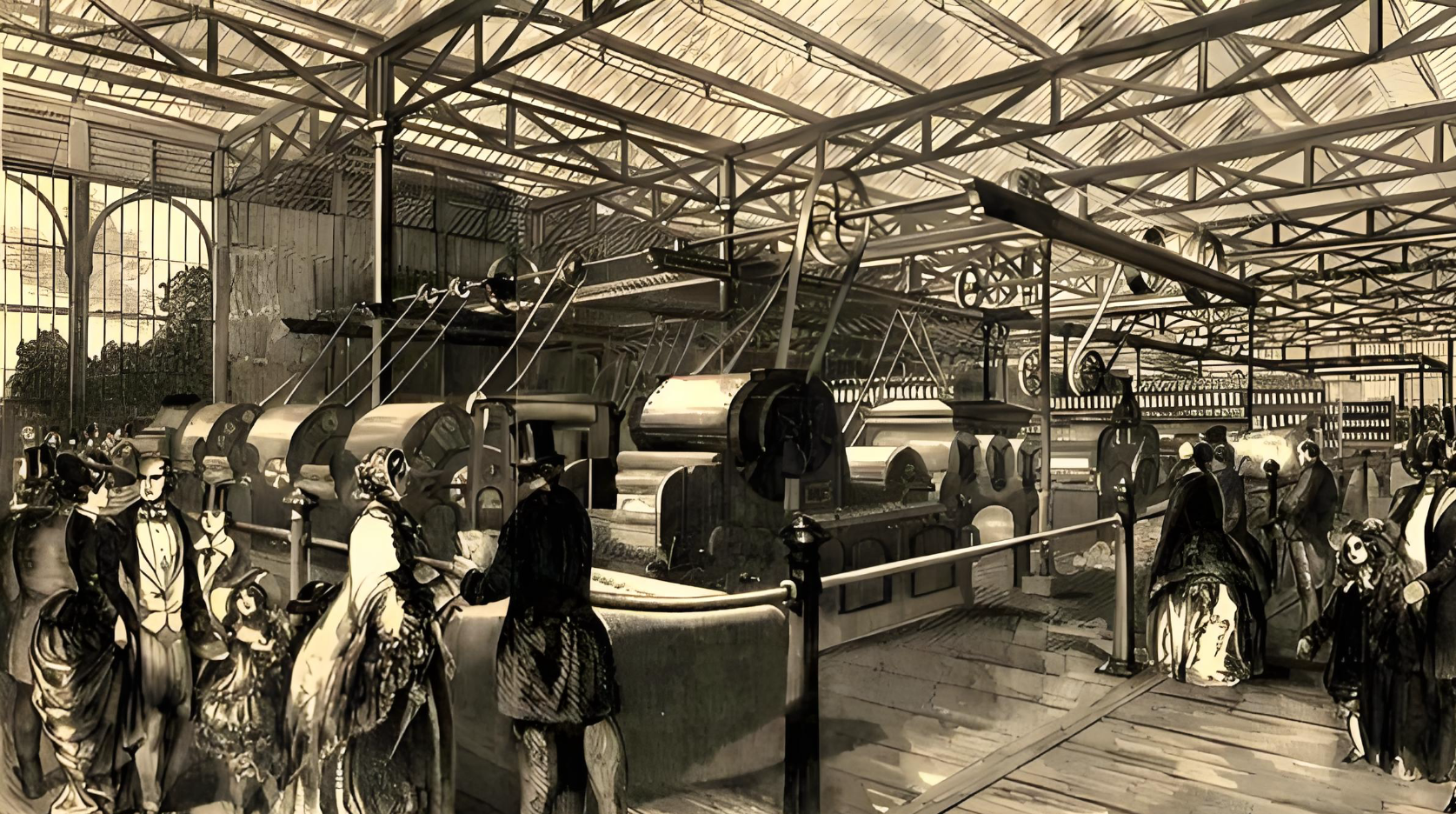

回到科尔布鲁克代尔,那个达比家族创造奇迹的地方。1779年,亚伯拉罕·达比三世(老达比的孙子),在这里建造了世界上第一座完全由铁制成的桥梁。

这座完全由铸铁构建的桥梁,优雅地横跨在塞文河上。在那个充斥着砖石和木材建筑的年代,它看起来就像一个来自未来的东西。它向全世界宣告:铁的时代,已经到来。

首先,是交通。

没有廉价的熟铁,就不可能有铁路。铁轨,这种需要巨大韧性和标准规格的东西,正是搅炼法和辊轧法的完美产物。1825年,斯蒂芬森的“旅行者号”蒸汽机车在世界上第一条公共铁路上喷着白汽,缓缓开动。

铁路网像蜘蛛网一样,迅速覆盖了英国,然后是欧洲,再然后是美洲大陆。它以前所未有的方式连接了城市与乡村,内陆与港口。货物和人的流动速度,提升了数十倍。时间和空间的观念,被彻底颠覆。

紧接着是海洋。钢铁的船身取代了木头,更加坚固,可以造得更大,不再惧怕风浪和蛀虫。当蒸汽机被装上铁甲船,人类第一次拥有了不依赖风帆和洋流,便能驰骋五大洋的力量。

其次,是生产。

瓦特改良的蒸汽机,如果没有达比的焦炭法提供的精密铸铁汽缸,可能永远只是一个实验室里的模型。而现在,有了源源不断的钢铁,各种各样、千奇百怪的机器被发明出来。

钢铁的纺织机,取代了木制的旧机器,转速更快,效率更高。钢铁的机床,可以用来制造更精密的机器零件,这又催生了更先进的机器。这是一个自我加速的循环。工厂的规模越来越大,烟囱像森林一样拔地而起,城市的面貌被彻底改变。

从前需要无数工匠耗费数月才能手工打造的物品,现在可以由机器在几分钟内批量生产。生产力得到了空前的释放。

最后,是社会结构。

无数农民离开土地,涌入新兴的工业城市,变成了工厂里的工人。一个新的阶级——工人阶级,登上了历史舞台。城市以前所未有的速度膨胀,伦敦、曼彻斯特、格拉斯哥,这些城市成为了财富与创新的中心,也成了贫困与污染的地方。

手握工厂和资本的工业家,取代了旧的地主贵族,成为社会的主导力量。财富的分配方式,人们的生活方式,甚至是思维方式,都在被剧烈地改变。

我们今天所熟知的一切,几乎都可以在那个时代找到源头:大规模生产、全球化贸易、现代城市、公共交通、劳资关系……所有这一切,都建立在一个坚实的物质基础之上。

这个基础,就是钢铁。而这一切的起点,就是那个叫亚伯拉罕·达比一世的贵格会教徒,在科尔布鲁克代尔的山谷里,进行的那个“烘烤”煤炭的实验。

他只是想用更便宜的燃料,去铸造一口更好的铁锅。他可能做梦也想不到,他从炉子里扒出来的,不仅仅是焦炭,而是整个工业时代的基石。

评论列表