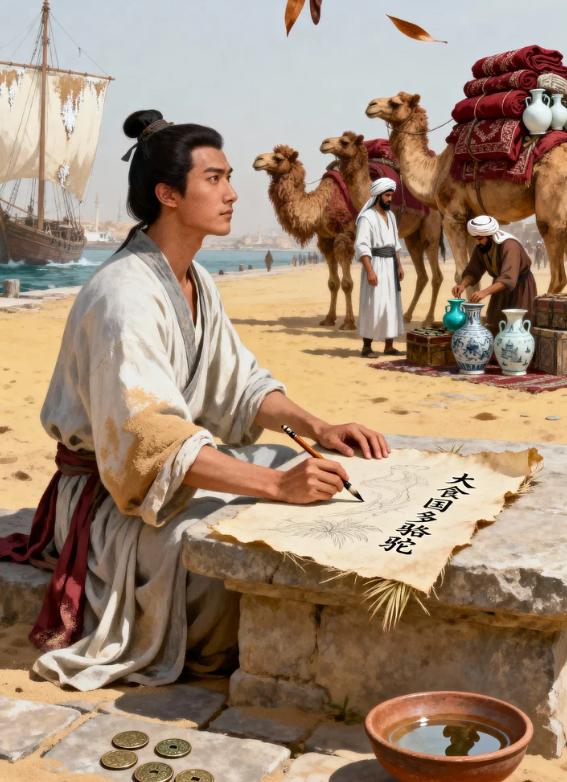

笔蘸椰汁,纸记殊方。天宝十年(751年)的巴士拉港,咸涩的海风裹着乳香与没药的气息,吹过三十二岁杜环的案头。他身着洗得发白的唐式襦衫,袖口还沾着怛罗斯战场的沙尘,指尖握着从战俘营中寻得的半截狼毫,在粗糙的棕榈纸上缓缓落笔——纸上“大食国多骆驼,以椰枣为粮”的字迹刚显轮廓,不远处阿拉伯商队的驼铃便叮当作响,驼背上堆叠的丝绸与瓷器,恰是来自他魂牵梦萦的长安,让这异域港口的风,都染上了几分故乡的温度

杜环的十年漂泊,如一叶穿越亚非的孤舟,以笔墨为帆,以好奇为桨,以坚韧为锚,在盛唐与阿拉伯世界的交汇里,既用《经行记》记录了异域的风物人情,更以“亲历非洲”的壮举,拓宽了大唐的全球视野。他出身京兆杜氏,是名将杜佑的族子,早年随安西节度使高仙芝出征西域,却在天宝十年的怛罗斯之战中,随唐军溃败被俘。这场战役,是唐与大食(阿拉伯阿拔斯王朝)为争夺中亚霸权的交锋,唐军因葛逻禄部反叛而败,杜环与数千被俘将士,一同被大食军队带往西域以西的土地。《通典·边防典》载杜环“随镇西节度使高仙芝西征,天宝十载至西海,宝应初因贾商船舶自广州而回”,这短短数语,藏着他跨越亚非的十年旅程。从怛罗斯到巴士拉,从巴格达到非洲的拔拔力国(今索马里摩加迪沙一带),他的足迹,是唐代中国人走得最远的路径。巴士拉作为阿拔斯王朝的“东方门户”,是波斯湾沿岸最繁华的港口,这里“商船云集,西通埃及,东接印度”,杜环在此见到了“大食商人用罗盘导航,载香料、象牙至中国”,也见到了“唐人在此开设的丝绸铺,用蜀锦换波斯银币”——这片异域土地上的“唐元素”,让他既惊讶又慰藉,也让他生出“记录殊方”的念头。他的《经行记》,不是猎奇的游记,而是“中西文明对话”的珍贵档案。不同于他人对异域的想象性描述,杜环以“亲历者”的视角,细致记录了大食国的制度、风物与信仰:《通典》引其言“大食国法,不饮酒,禁音乐”,还原了阿拉伯世界的宗教禁忌;他写“妇人衣白,男子衣黑,皆着长袍,头裹白布”,勾勒出当地的服饰特色;他记“交易用金钱,形如方饼,上刻王名”,留下了当时的货币样貌;甚至对非洲拔拔力国的“其人黑如漆,唇红齿白,发卷如螺”的记载,是中国文献中最早对非洲黑人的准确描述。

这些记录,打破了盛唐对“西域以西”的模糊认知——在此之前,唐人对大食的了解多来自传闻,而杜环的文字,让“阿拉伯”从“遥远的异域”变成了“可感的实体”。更难得的是,他的观察带着“平等的视角”:既赞美大食国“吏治清明,盗少讼稀”,也客观记录“不与异教通婚”的习俗;既惊叹巴格达“宫殿壮丽,堪比长安”,也心疼被俘唐人“多为工匠,昼夜劳作”——这种“不卑不亢、客观公允”的态度,恰是盛唐开放包容精神的最好体现。可惜的是,《经行记》原书早已失传,仅在杜佑编撰的《通典》中保留了千余字。但这残存的文字,却成了研究8世纪亚非历史、中西交通的“活化石”:历史学家通过它考证出怛罗斯之战后唐人向阿拉伯世界传播造纸术、纺织术的轨迹;考古学家依据它找到巴士拉港唐代遗物的分布规律;甚至阿拉伯典籍中“中国工匠在巴格达造纸”的记载,都能与《经行记》相互印证。杜环或许不曾想到,自己战俘生涯中的随手记录,会成为跨越千年的“文明纽带”。

千年后的今天,当我们在“一带一路”国际合作论坛上看到中阿商人洽谈贸易,在博物馆里见到唐代波斯银币与阿拉伯象牙,在远洋货轮上看到“中国制造”驶向波斯湾时,仍能清晰触摸到杜环“沧海录殊方”的精神脉络。

他留下的,从来不止残存的千余字文献,更是一种“跨越山海、拥抱异质”的开放视野——这种视野,在当代民族复兴与中国式现代化的征程中,愈发闪耀着时代光芒。如今,我们的“中欧班列”如当年的商队般穿梭欧亚,将中国的机械、电子产品运往中亚、欧洲,也将欧洲的红酒、中亚的干果带回中国,延续着杜环时代“物资互通”的传统;我们的“文化交流年”活动,让中国的京剧、书法走进阿拉伯世界,也让阿拉伯的肚皮舞、苏菲音乐来到中国,践行着杜环“记录殊方”的初心;我们的援非医疗队,在索马里、埃塞俄比亚等地救死扶伤,用行动诠释着“文明互鉴、命运与共”的理念——这些实践,都是对杜环开放精神的当代传承。波斯湾的海风仍在吹拂,巴士拉港的商船依旧往来,杜环的半截狼毫虽已湮没在历史尘埃里,但他“沧海录殊方”的开放视野,却如海上丝路的灯塔,永远明亮。它指引着我们,在新时代的“丝路”上,既要以“记录者”的细致了解世界,也要以“参与者”的热情拥抱世界,让盛唐行者的精神,照亮民族复兴的开放之路,也照亮人类文明互鉴的未来。