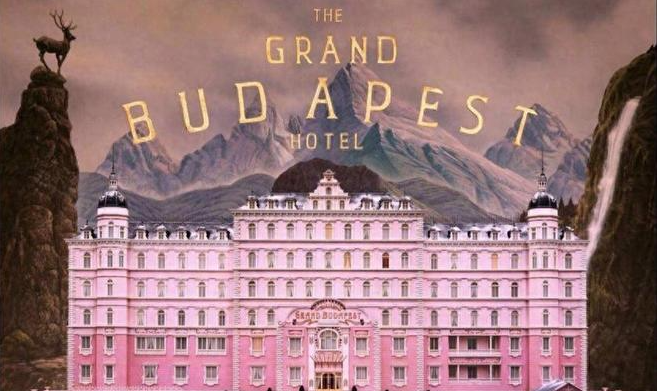

“砰——”雪地中一声枪响,古斯塔夫倒在血泊里,冻僵的手指仍紧紧攥着那瓶“零点香水”。2014年,韦斯·安德森用这帧极具冲击力的画面,为《布达佩斯大饭店》画上了悲壮句点。如今再看这部横扫奥斯卡4项大奖的神作,才发现那些甜腻的马卡龙色块背后,藏着比画面更动人的内核——乱世之中,人性的坚守从来都比精致的装饰更有力量。

一、对称美学的玄机:用“秩序”对抗乱世的混乱

提起《布达佩斯大饭店》,没人能忽略它标志性的对称构图。从酒店大堂的旋转门到客房的床品摆放,甚至古斯塔夫与客人交谈时的站位,都严格遵循“左右平衡”的法则。有人说这是导演的强迫症,实则是最精妙的视觉隐喻——在战火纷飞、规则崩塌的“共和时代”,布达佩斯大饭店本身就是一座“秩序孤岛”。

那些饱和度极高的马卡龙色更是暗藏巧思:粉色的酒店外墙像一层柔软的保护壳,包裹着里面熨帖的桌布、锃亮的银器,还有古斯塔夫永远笔挺的燕尾服;而当镜头转向酒店外的街道,色调立刻变得灰暗沉郁,炮弹炸开的烟尘与粉色外墙形成刺眼对比。这种色彩反差,恰是韦斯·安德森的用心——用人工雕琢的“甜”,反衬现实世界的“苦”。

影片中最经典的“电梯镜头”堪称神来之笔:古斯塔夫带着零穿过电梯,两侧侍应生整齐鞠躬,画面绝对对称如精密钟表。此刻的电梯不仅是通道,更是“尊严结界”——无论外界如何混乱,这里的礼仪与体面永远不会崩塌。就像古斯塔夫常说的“香水要喷在颈后,礼貌要刻在骨子里”,对称美学早已与人物的精神内核绑定。

二、两个灵魂的羁绊:小人物的忠诚,是乱世的光

如果说视觉美学是影片的外衣,那么古斯塔夫与零的师徒情,便是最温暖的底色。这对身份悬殊的搭档,一个是活成“贵族标本”的酒店经理,一个是举目无亲的难民学徒,却在乱世中成为彼此的救赎。

古斯塔夫的“优雅”从不是装腔作势。他能记住每位客人的喜好,为老年贵妇读诗解闷,哪怕面对纳粹军官的刁难,也会挺直腰板说“我不接受无礼的命令”。当零因难民身份被警察盘查时,他毫不犹豫地掏出贵族徽章解围,那句“他是我的人”,比任何承诺都更有分量。这个总把“文明”挂在嘴边的老人,用自己的方式守护着身边的人,也守护着即将被时代碾碎的体面。

而零的忠诚,则藏在细节里。他跟着古斯塔夫穿越雪山、追查名画,在监狱里策划越狱,哪怕古斯塔夫死后,他也守着布达佩斯大饭店直到老去。对零而言,酒店不是谋生场所,而是“家”的象征——在这里,他第一次被当作“人”尊重,第一次拥有了归属感。影片结尾,白发苍苍的零向访客讲述往事时,眼中闪烁的光芒,正是对这份羁绊最好的回应。

他们的关系早已超越师徒:古斯塔夫在零身上看到了纯粹的善良,零在古斯塔夫身上找到了人生的方向。就像那幅被争夺的《男孩与苹果》,画中少年的纯真,恰是两人关系的写照——在充满贪婪与暴力的世界里,纯粹的联结本身就是一种奇迹。

三、童话外壳下的现实:我们都需要一座“精神酒店”

有人说《布达佩斯大饭店》是一部“成人童话”,但它的童话外壳下,藏着对现实最温柔的叩问。古斯塔夫的死亡,象征着旧时代优雅的落幕;布达佩斯大饭店的兴衰,恰是乱世中个体命运的缩影。而影片最动人的地方,在于它没有停留在悲凉,而是给出了希望——哪怕一切都会崩塌,那些温暖的记忆、坚守的品格,永远不会消失。

这让我们想起当下的生活:我们或许没有经历战火,却时常面对生活的“混乱”——工作的压力、人际关系的复杂、对未来的迷茫。而布达佩斯大饭店就像一座“精神庇护所”,它告诉我们:无论外界如何喧嚣,都可以守住自己的“零点香水”——可能是对职业的敬畏,对朋友的忠诚,或是对生活的热爱。

古斯塔夫曾说:“世界其实很简单,只是被搞得很复杂。”这句话或许就是影片的灵魂。那些对称的镜头、甜美的色彩、纯粹的情感,都是韦斯·安德森为我们搭建的“简化世界”——在这里,我们能清晰地看到,什么是值得坚守的,什么是真正珍贵的。

结语:最美的风景,是人性的模样

《布达佩斯大饭店》的魅力,从不是靠华丽的视觉堆砌。当我们记住的不是粉色外墙,而是古斯塔夫雪地中的背影;不是精致的甜点,而是零眼中的泪光时,就会明白:真正的经典,从来都是用画面讲人心。

这座马卡龙色的酒店,终究会在时光中褪色,但它承载的温情与坚守,会永远留在每个观众心里。就像零守护酒店的意义,我们守护内心的“秩序与善良”,不是为了对抗世界,而是为了不被世界改变。

#布达佩斯大饭店 #经典电影影评 #韦斯·安德森 #视觉美学 #人性思考