某种意义上讲,政治的核心问题是如何区分“我们”和“他们”,满清,这个起源于关外渔猎部落的政权,能够横扫九州一统天下,很大程度上是因为在关键时刻总能正确地回答“我们”与“他们”的问题。

基本盘在主流历史叙事中,满清入关后遭遇的最大危机是剃发令后的“天下皆反”,但如果深入研究那段历史,我们会发现,这并非事实。

因抵制剃发令而造成的大规模起义大多集中在江南,各路反清队伍虽然在江南一度搞出了不小的动静,但这些反清武装对南京的威胁尚且有限,战火几乎没有烧到北方。

至于“剃发令”造成的威胁之所以显得很大,主要是因为自明以来,江南地区成为了中国的经济文化中心,因为有钱,又有多种方式影响舆论的传播,所以被江南知识分子关注的东西会在历史中呈现放大效应。

之所以说剃发令后的天下震动对于满清政权的威胁有限,是因为这期间满清的基本盘并未受损。

那么,谁又是满清的基本盘呢?这是个值得研究的好问题。

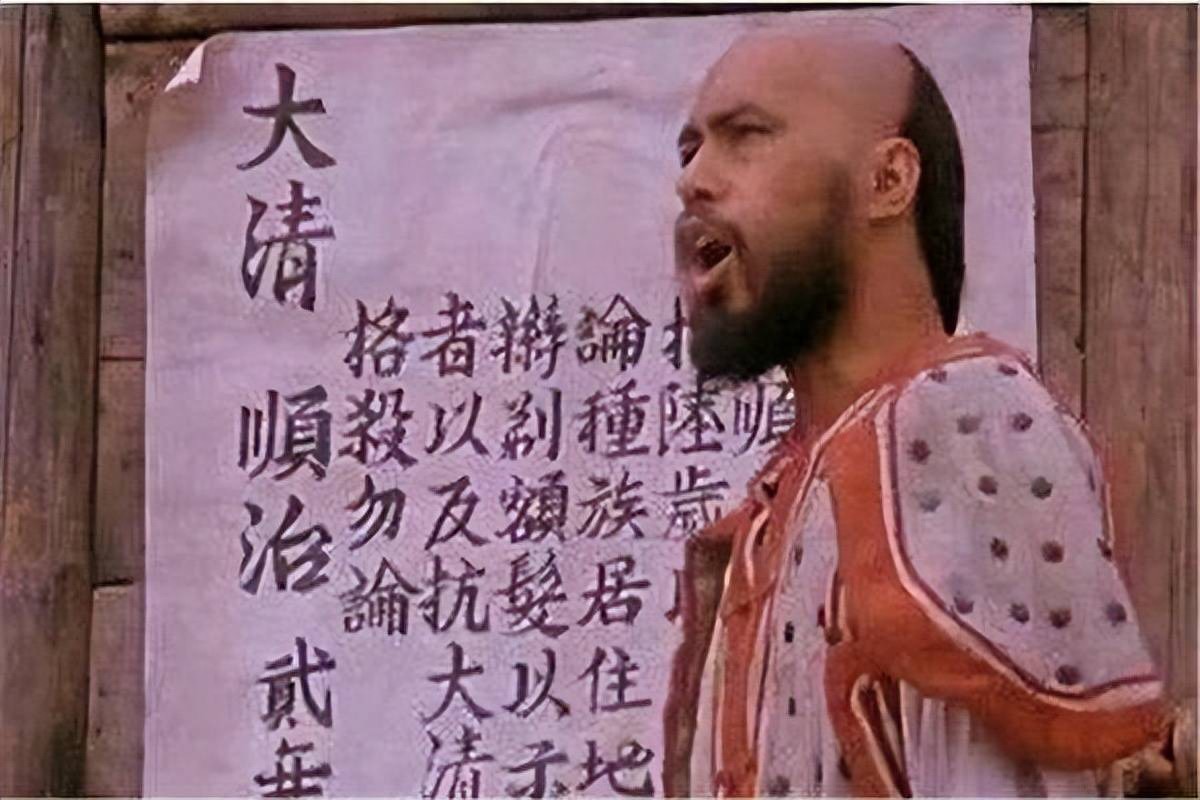

还是从剃发令说起吧,多铎大军兵不血刃进入南京城时,曾张贴安民告示,彼时多铎还不知道其兄多尔衮会在几日后就下达剃发令,所以他还特意就剃发问题向南京的士绅群体进行解释,简单说是十个字:武剃文不剃,军剃民不剃。

清军占领北京后,多尔衮曾下过一次剃发令,但是由此引发了巨大反弹,由于当时天下未定,多尔衮不得不收回剃发令,不再要求全民强制剃发,但是从多铎的安民告示我们可以得知,多尔衮并不是对所有人都收回了剃发令,归顺满清的军队始终必须剃发。

自明朝中后期以来,明军出现了严重的军阀化,各路明军成为了将军的私兵,而满清一直以来做的事便是通过各种各样的方式拉拢各路军阀手中的明军入伙,晚明的各路军阀以及他们的私人武装,才是满清无论如何也要争取的基本盘。

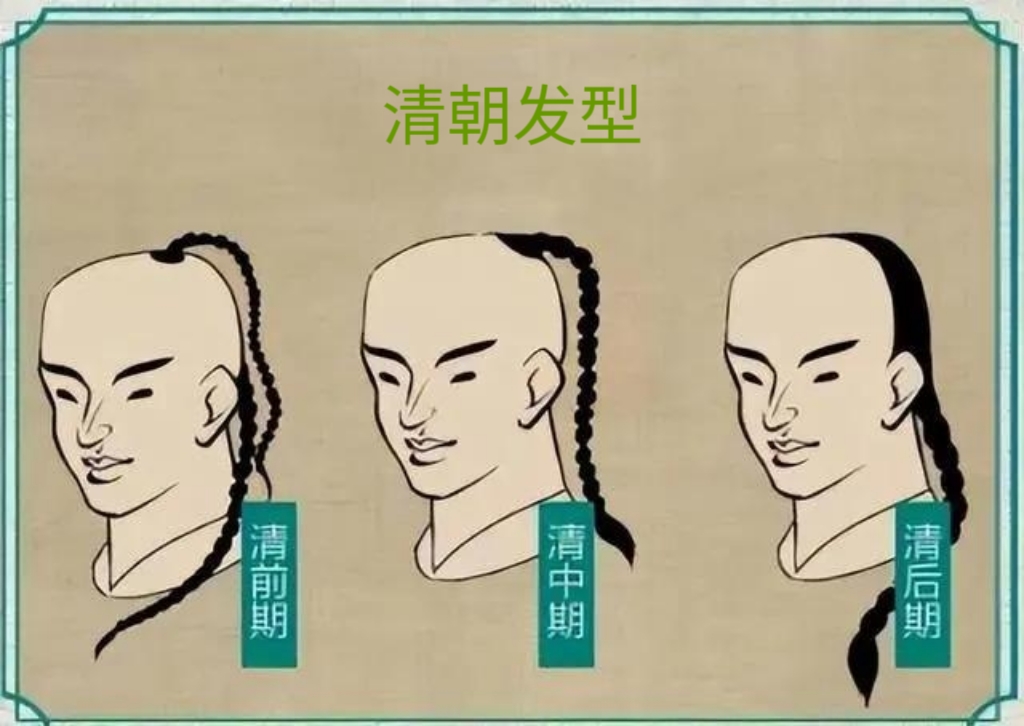

满清是一个非常善于划分敌我的政权,发式的不同,本来可以区分满人与汉人的不同,但满清在要求其控制的所有军队一律剃发后,这种划分敌我的方式就发生了变化:剃发的武人是自己人,不剃发的文人是敌人。

在颁布剃发令前,天下的大部分武装人员都已剃发,满清确定自己手中拥有最强的武力,所以才敢冒天下之大不韪颁布剃发令。

那么满清通过头发来进行的敌我划分方式管用吗?从结果上看,非常管用。

满清挥师南下,南明弘光政权麾下的各路军阀望风而降,总计有超过40万明军剃发归顺,而在接下来因剃发令而引发的江南大起义中,这些新归顺的前南明军队成为了镇压的主力。

嘉定三屠的主要制造者是江北四镇军阀高杰麾下的将领李成栋,围攻江阴城的主力是原江北四镇军阀的刘良佐。

为了纳投名状,这些原南明军队在杀起自己同胞时下手可是相当的黑。

军队,其中包括大量前明朝军队,是满清夺取天下的基本盘,剃发令对于江南士绅们来说犹如晴天霹雳,但对于当时隶属于满清的武人来说不过稀松平常,甚至于他们还大概率还支持剃发令,因为不管怎么说,剃发对于汉人来说都带有不小的侮辱性,已经剃发的前明军,应该非常乐于看到,那些平日里高贵优雅的江南士绅们和他们剃一样丑陋的发饰。

剃发令虽然得罪了士绅群体,但是满清的基本盘武人集团却稳如泰山,因为天下最能打的那群人大多死心塌地地支持满清,所以满清可以不但顺利度过了剃发令后的危机,还在不到一年的时间里就消灭了南明第二个有实力的政权:隆武政权。

清军挥师南下,不到2年时间先后攻灭弘光、隆武两大政权,在当时的那个时间节点上看,天下归清不过旦夕之间。

但就在这时,一些人却给了正志得意满的满清政权一个大大的“惊喜”,某种程度上讲,此时满清感受到的威胁比剃发令还大,原因无他,基本盘动摇了。

反贼的反贼1648年,满清在拿下江浙地区后,又顺利拿下福建、两广,彼时,南明政权最后拥立的永历帝朱由榔已如惊弓之鸟,只知一味逃遁,没有人会怀疑,满清会以摧枯拉朽之势彻底消灭草台班子永历政权,但就在这个时候,满清的后院却起火了。

顺治五年(1648年)正月,江西提督金声桓杀巡抚章于天,宣布江西“反正”。

金声桓反叛前即秘密联络周边州郡军阀,相约一同反清复明。

得知金声桓反正后,满清两广总督佟养甲大为震惊,急令广东提督李成栋率兵镇压,哪知李成栋早已与金声桓取得联系,不但不去镇压金声桓,还聚集本部兵马在于广东“反正”。

金声桓、李成栋各拥兵数万,再加上裹挟而来的其他反清势力,一时之间,两广、江西地区反清武装规模达到30余万之多。

相比于剃发令后,江南士绅们组织的地方武装反抗,金声桓、李成栋的“反正”更让满清感到紧张,因为金、李二人,原本就是军阀,他们手上的军队可不是江南士绅们临时拉起来的乌合之众,而是真正打过仗的老兵。

满清南下的一路势如破竹,其实说到底是以招抚为主,各地军阀大多是被收买,而非被征服,真正与满清玩命的军阀只有一个江北四镇的黄得功。

满清在占领南方的过程中,打的大多都是治安战,满清八旗裹挟投降的各路军阀,镇压当地士绅组织的没有经历过战争洗礼的民团性质的武装。

但如今,金声桓、李成栋两路军阀反正,直接让满清刚刚建立起的在两广一带的统治崩溃大半。

满清紧急调兵南下平叛。

一直以来,就算南方打的热火朝天,满清的北方基本盘依旧是稳如泰山,但这次正值南方两路军阀叛乱,需要从北方调兵的关键时刻,北方却也出了大事。

大同总兵姜襄据城反叛,姜襄自称大将军,宣布反清复明。

大同、南昌、广州,自北向南三处重镇在一年内先后反叛,这无疑给了满清政权一击重拳,满清不得不延缓南下的步伐,在全国范围内调集兵马,镇压这三路军阀的叛乱。

三路反叛者中,姜襄原是明朝将军,大顺军来时投奔李自成,后又降清,如今又再次反清复明。

李成栋原是闯军将领高杰手下,曾跟随高杰服务于南明弘光政权,高杰死后,剃发降清,降清后的李成栋摇身一变成为了清军的开路先锋,是嘉定三屠的主要制造者,其后又随清军入福建,擒杀隆武帝朱聿键和其弟朱聿鐭,为满清占领两广立下汗马功劳,而如今却又宣布要“反清复明”。

至于金声桓,原在明廷左良玉麾下领兵,跟随左良玉之子左梦庚降清,降清后自告奋勇南下拿下江西,他也确实说到做到,江西大部在他的铁腕手段下迅速被满清控制。如今,为满清占领江西立下汗马功劳的金声桓也宣布反清复明。

金声桓、李成栋、姜襄,这三名明朝的反贼,如今又调转枪口杀向满清,这场的场景可谓相当魔幻。

军阀的弱点金声桓起事时,李成栋和姜襄尚未发难,彼时的明清手中还有不少机动部队,但饶是如此,听闻金声桓起事后的满清依旧感到十分紧张,迅速调集兵马前去镇压,史载“兵马之盛、前所未有”。

孔有德、耿仲明、尚可喜、刘良佐等各路降清明军在接到命令后立刻向江西集结。

此时起事的金声桓有两条进军路线,比较激进的做法是迅速攻占九江,然后顺流而下,与江浙地区的反清势力联动,直接威胁南京。

比较保守的做法则是占领赣州,巩固江西大本营的防御,并与两广地区的反清势力联系。

两个方案一攻一守,在战争中,兵力、资源处于劣势一方的在攻守决策时,如果情况允许,应该考虑进攻,因为你的资源少,你得通过主动出击去破坏强大一方的部署,只有这样你才能有一定胜算。

但是金声桓选择了进攻赣州,有人从纯军事的角度分析认为金声桓不懂战略,错失良机。

但事实上这个选择非常符合他此时身份的行为逻辑。

先反明,后反清的金声桓的身份是什么?是军阀,军阀最看重的是什么?是地盘和兵马。

不同规模的军阀,会根据自己手中的地盘和兵马多少,而产生出不同的行为逻辑。

金声桓、李成栋、姜襄,三个军阀的规模在同一层次,实控不到一省,兵马不过数万,这种规模的军阀是不敢轻易进行争夺天下政权的尝试的,因为他们的根据地就几座城,兵马就那些,打没了就没了。

基于手中的筹码,他们的最佳战略是:守住自己的一亩三分地,然后忽悠其他军阀与满清火拼,他们则浑水摸鱼,找机会多占地盘,扩大自己势力。

明白了这一点,金声桓的行为就非常好理解了,他造反时传檄江南,是希望江南的反清势力帮助他挡住满清的军队,而他则可以巩固江西大本营。

金声桓造反后,李成栋马上影响也是这个道理,江西比两广更靠北,李成栋的算盘是让金声桓拖住满清,而他则巩固两广根据地。

嘴上是主义,心里全是生意。

在特定的历史条件下,军阀们有如此行为逻辑倒也可以理解,但满清可从来都不是吃素的。

军阀们的相互算计,导致的结果就是所有人都守着自己的一亩三分地,各类军阀之间几乎不存在配合,就算都打着“明”的旗号,但却不相互救援,这就是军阀势力的致命弱点。

金声桓、李成栋、姜襄,三路军阀,单论军队的战斗力,占据主场优势的他们,水平都不弱于满清,但这三路军阀都是孤军守孤城,而满清则可以全国调配资源,这样的战争,结果其实已经注定。

金声桓起事后之初,江西全境皆有反清武装响应,但随着满清大军赶到,周边反清势力均被肃清,金声桓只得拥南昌城做困兽之斗,满清围城半年,城中粮尽,饥民与溃兵开城逃遁,清军趁势入城,金声桓投水自尽。

清军破南昌后,顺势进攻李成栋所在的信丰,李成栋军溃败,其本人在逃跑途中坠马而死。

姜襄据大同城与满清激战数月,满清方面数次攻城损失惨重,遂改为围城为主,城中粮草将近,满清又开始大规模诱降,城中守将杀姜襄后投降,阿济格入城后屠城泄愤。

金声桓、李成栋、姜襄,这三名明末军阀中的佼佼者,他们的故事因本身作为军阀的弱点而草草收场。

现在,应该去讨论那个最重要的问题了,金、李、姜三人,为何要反清?

庞氏骗局金声桓、李成栋,这两个当初屠戮自己同胞的急先锋,此时反清复明难道真是因为良心发现?怎么可能?不过是分赃不均罢了。

金声桓、李成栋反清时,身份都是提督,二人当初帮助满清在江西、两广攻城略地时,希望获得的回报是任一地总督,封侯爵,但结果却是只封提督,还要被满清朝廷派来的总督管着。

简单说,满清给出的价码没有达到金、李二人的心理预期。

但这样的事,其实并不“满清”,因为满清自建立以来,对于投诚的军阀,给出的条件都是相当优厚的。

前文提到,全天下最能打的那群人,主要是前明朝军队,大多站在了满清这一边,满清能做到这一点,手段无他:威逼利诱罢了。

满清对于拒绝归顺者,城破之后动辄采取灭门、屠城的残酷镇压手段,而对于主动投诚者,则不惜给予高官厚禄。

努尔哈赤曾对投奔自己的明军官员说:尔等在明军时,至多为一游击,至我国则厚加恩养。

皇太极对于有重大贡献的投诚汉军赏赐可谓不惜血本,带着火炮技术来投奔的孔有德、耿仲明、尚可喜等人直接授王爵。

多尔衮入关时更是表示:凡献城归顺者官升一级。

一边是明朝系统性压迫和永无止境的克扣军饷,一边是满清一方的高封重赏,两方对比下,明末武人如何选择,就显而易见了。

但这里面仍有一个问题:谁都懂得要想让别人替你办事,得给钱,给地位,但任何一个组织的资源都是有限的,满清也无法凭空变出来高官厚禄,想要拉拢别人替你卖命,这资源要从何而来?

答案很简单,从明朝那边抢来,皇太极继位后,满清五次入关劫掠,每次都“满载而归”,这份靠暴力赢得的收益,足够支撑满清的武人集团优厚的待遇。

当然,军饷只能满足基层官兵的需求,对于有特殊能力的军阀,则要给出更优厚的条件,孔有德、耿仲明、尚可喜、吴三桂四人的归顺,都在关键时刻解了满清的燃眉之急,满清也给出了王爵的至高封赏。

但只要是稀缺资源,就一定有数,以上四人能够获得满清至高封赏,除了因为他们对于满清的贡献大外,还因为他们加入的比较早。

无论是从对满清的贡献,还是从手中军队的战斗力来看,吴三桂都是明显强于另外三人的,但因为孔有德等三人加入的更早,所以在瓜分利益时,四人是在同一水平线上的。

雪中送的炭值钱,锦上添的花不值钱。

同样的钱,在A轮融资中投进去和在C轮融资中投进去,所占的股份比例是不一样的。

满清开始时对于投降者出手阔绰,一方面是因为蛋糕足够大(整个明朝都是待瓜分的蛋糕),一方面则是为了吸引后来者效仿。

满清对于归顺者的高封重赏模式,其实说到底是一个庞氏骗局,需要不断从明朝手中抢来大量地盘才能玩得下去。

金声桓、李成栋二人看见吴三桂献了山海关就能封王爵,就想当然地认为自己拿下江西和两广这么大的功劳封个侯爵绰绰有余。

但现实是吴三桂献山海关投降时,满清刚刚入关,天下未定,而金声桓、李成栋率军南下时大半天下已落入满清之手,一方面,剩下的资源已经不多了,另一方面,天下大势已成,满清已经不那么需要为后来者树立榜样了。

随着天下大势已定,满清的行为逻辑也从“增量原则”变为“存量原则”,增量时代的原则是有本事的多分,而存量时代的原则是与权力中心近的多分。

满清的权力中心是满洲八旗,其次是辽东汉人,再次是入关后投奔的北方军阀,最后才是南征时投奔者,毫无疑问,金声桓、李成栋二人属于最末级。

可笑的是,金声桓、李成栋始终做着只要杀自己同胞杀的狠就能获得高官厚禄的春秋大梦,但现实却是,他们是庞氏骗局中的最后一环,俗称接盘侠。

金声桓、李成栋、姜襄,三名始终做着春秋大梦的接盘侠,在梦醒时分拔刀而起,虽说注定是徒劳的挣扎,但也迟滞了满清南下的步伐。

永历帝朱由榔,这个南方士绅们一败再败后赶鸭子上架般拥立的皇帝,得以不用像其两个“前任”一样被快速干掉。

在三个“接盘侠”拔刀而起时,全国反清势力亦有了一个短暂的时间思考一个问题,一个自明末农民起义开始就存在的问题,当然,这个问题存在的时间远不限于明朝,这是自陈胜吴广在大泽乡起义后一直存在的问题:流寇和坐寇,究竟谁更厉害?

当反清武装最终弄明白了这个终极问题,他们的反清斗争也开始变得更有样子了。

找对了方法,做事事半功倍,只剩西南边陲的永历政权,却爆发出恐怖的力量让满清数次想到退出关外。

满清真正的对手,就要来了。