当德云社的商演再次秒罄,台下荧光棒挥舞如星海,郭德纲或许偶尔会想起,许多年前一个停电的晚上。没有灯,没有观众,只有三个人——他,张文顺,李菁。张文顺举着手机,光微弱得连脸都照不清,李菁在黑暗里打着快板,一声声脆响撞在空座位上。他们坚持说完了整场。

那个时代,相声活得卑微,但他们心甘情愿。

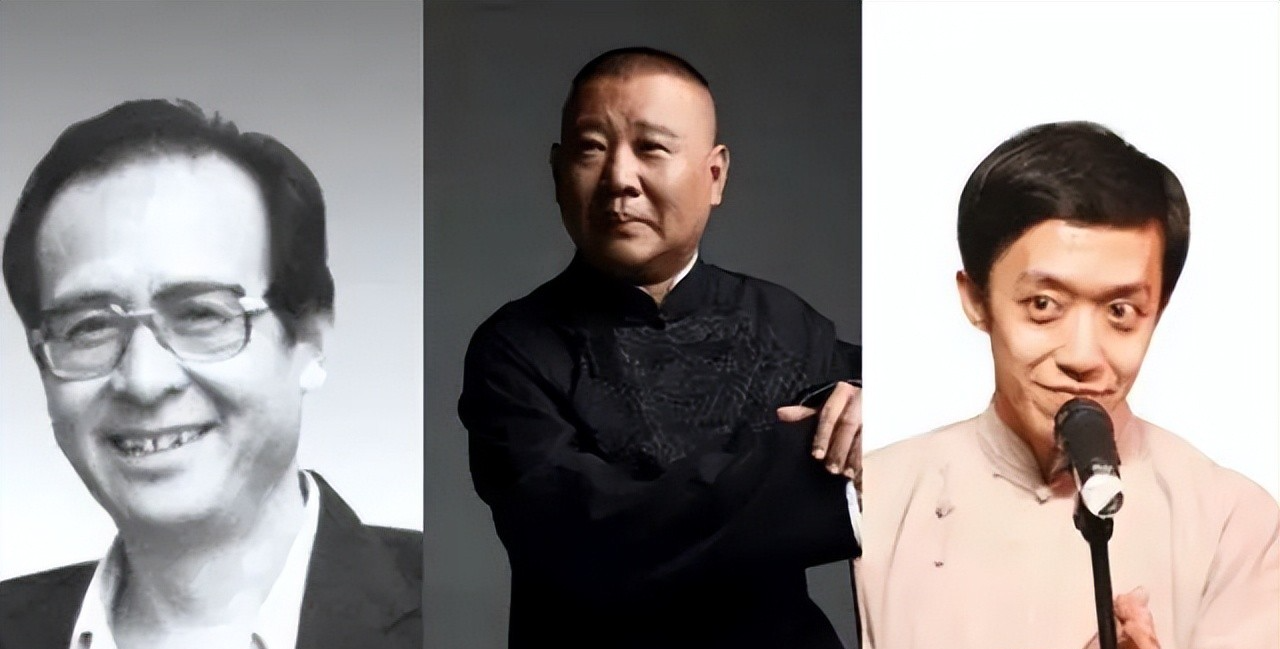

行业的寒冬往往能逼出人最纯粹的一面。九十年代末至二十世纪初,相声几乎被挤出主流娱乐圈。郭德纲、李菁、张文顺这“三角”,之所以能紧紧绑在一起,不是因为多深的交情,而是共同相信“相声值得活下去”。他们挤在小剧场,吃睡在后台,观众个位数是常态。李菁甚至需要兼职挣外养内,郭德纲几次穷到只能徒步去赶场。没有仪式、没有口号,只有日复一日的“继续说”。

但历史告诉我们:共患难易,共富贵难——难的从来不是“钱怎么分”,而是“路怎么走”。

德云社爆红于2005年后,流量像洪水一样冲进来。商演、电视、海外巡演……掌声与资本同时到位。也正是在高光之下,两人对“相声该如何活下去”产生了根本性分裂。

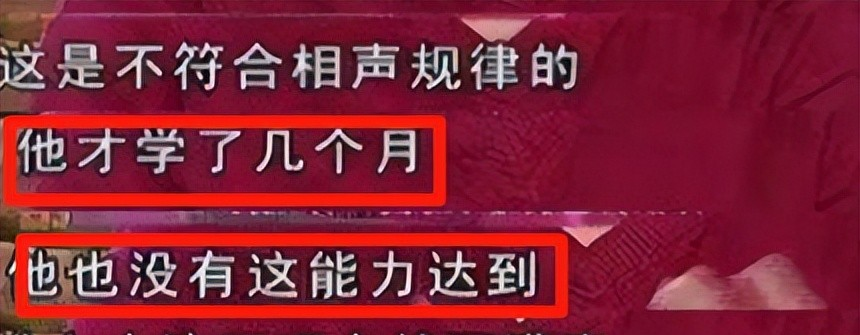

李菁出身曲艺正统,师承梁厚民,在他看来,相声是一门需要“守艺”的行当——词得准,板得稳,八十传统段子是根,不能丢。而郭德纲,尝尽了冷眼与闭门羹,他的答案更现实:先活下来,再谈理想。“三个月上台”“缩短学时”“综艺化改编”……在他看来,适度的商业化不是背叛,是自救。

真正的决裂来自于一场海外商演。主办方将演员住宿标准从300元/天提至800元,却将演出缩水40分钟。李菁认为这触碰了底线:艺术被交易,诚意被打折。而郭德纲看到的或许是合同风险、商业信誉与剧团存续。

那一晚,他们没有吵出结果,但彼此明白:这条路,再也走不到一起了。

2010年,德云社遭遇“反三俗”围剿,停演整顿,风雨飘摇。也正在此时,李菁宣布退出。舆论顷刻哗然,“背弃”“忘恩”指责不绝于耳。但很少有人留意到:他离开时带走的,不是账本、不是股份,而是早年他们亲手焊制、安装在广德楼剧场的一块舞台机关。它不值钱,但是“根”的象征。

离开后,郭德纲将德云社推向更彻底的商业化:综艺、电影、偶像化弟子、线上专场,哪怕疫情亏损过亿,他也能用流量回血。他把相声带进万家灯火,但也引来“过度娱乐”“背离传统”的批评。

而李菁选择回归体制:整理口述史、复排老段目、上春晚、进曲协、提案保护传统艺术。他没那么富,但挺直了腰。

或许我们迟迟放不下“郭李之争”,是因为它早已超越两个人恩怨,直指一个行业经典的命题:传统艺术的现代化,到底该彻底拥抱流量,还是坚守纯粹?

郭德纲选了前者,李菁选了后者。谁对了?

可能我们都问错了。2023年,德云社年轻演员手持快板,仍使着李菁改良的“七块板”打法;而李菁也在演出中承认:“没有德云社,相声不会今天这么热。”

他们像两条终于不再相交的河,一条汹涌奔流,拓宽河道;一条静水深流,护住河床。而艺术,正因为这样的双线奔赴,才既未见消亡,也未失本色。