水文生态环境监测是水资源可持续利用与生态保护的核心技术支撑,行业专家指出,构建科学统一的监测体系是破解当前监测碎片化、数据割裂等问题的关键,对提升水治理精准度、保障生态安全具有重要意义。针对当前监测网络不完善、预警响应滞后、溯源能力不足等痛点,水文生态环境监测解决方案通过整合水文与水环境监测技术,构建一体化管控体系,实现对水生态环境的全维度、智能化监测。

一体化监测体系架构

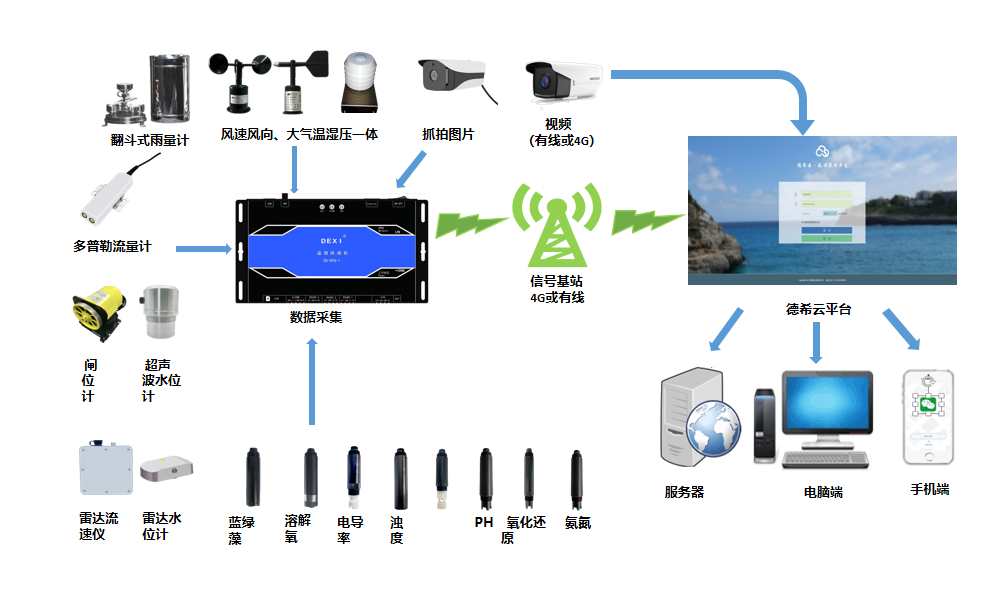

解决方案以 “技术融合、数据互通、应用协同” 为核心,搭建 “前端感知 - 数据传输 - 智能处理 - 场景应用” 四级架构。该架构打破传统监测壁垒,将水文动力参数与水质指标纳入统一监测框架,覆盖河湖、水库、湿地、水源地等多元场景。

前端感知层依据场景特性灵活部署监测设备,同步采集流速、水位等水文参数与多维度水质指标。数据传输层采用 4G、以太网、LoRa 等多模式通信技术,保障数据实时稳定上传,同时具备远程控制与故障反馈能力。智能处理层通过空间插值、水质预测等算法,对海量数据进行整合分析,挖掘核心规律。场景应用层面向管理、科研等需求,提供数据查询、预警报警、决策支持等服务,推动监测数据向治理效能转化。

核心监测技术与设备

水文监测技术

非接触式雷达监测技术凭借抗干扰强、精度高的优势,成为水文参数采集主流。行业研究表明,该技术基于多普勒与 FMCW 原理,不受泥沙、漂浮物影响,流速测量范围 0.1-40m/s,精度 ±1%,水位分辨率达 1mm,可在 - 30℃至 60℃环境下全天候工作。

遥测终端机整合多参数采集、数据存储与远程管理功能,支持水位、流速、流量等数据同步采集,具备抗雷击、反接保护设计,适配野外复杂环境,其存储模块可实现历史数据永久保存,为数据追溯提供保障。

水环境监测设备

投入式水质传感器可直接浸入水体,监测 pH、溶解氧、COD、氨氮等指标,IP68 防护等级与自动温度补偿功能确保测量精度,pH 值误差≤±0.1pH,溶解氧分辨率 0.01mg/L,安装方式灵活适配不同水体。

浮标式与岸边式监测站形成互补布局:浮标站集成传感器、太阳能供电系统,适用于开阔水域长期监测,自清洁装置减少附着物干扰;岸边站采用模块化设计,具备采水、预处理、分析功能,就近取样保障数据实时性,可灵活扩展监测参数。

数据平台与实践应用

智能化数据平台作为核心枢纽,整合水文与水环境数据,支持实时查看、历史查询、曲线分析与报表导出,异常数据可自动触发预警。平台采用标准化协议,可与现有水文环保系统无缝对接,支持远程设备管理,降低维护成本。

该方案已在多场景落地:河湖网格监测中,通过密集布点锁定污染源头;水源地保护中,岸边与浮标站协同保障饮水安全;生态区域监测中,低功耗传感器适配敏感环境需求。实践证明,方案可显著提升监测覆盖率与数据精准度,为污染防治、水资源调度提供科学支撑。

未来将聚焦技术迭代与网络优化,推动 AI 与大数据深度融合,提升预测预警精度;完善偏远区域监测布局,强化低成本设备应用;推进跨部门数据共享,构建 “监测 - 决策 - 治理” 闭环体系,为水生态保护提供更坚实的技术保障。