11 月 24 日,中科院空间科学先导专项的成果发布会刷屏科技圈 ——“十五五” 期间,“鸿蒙计划”“夸父二号”等一系列太空探源项目将陆续落地,瞄准宇宙起源、系外类地行星探测等前沿领域。这场跨越十五载的太空探索,早已织就一张覆盖高端制造、民生消费、资本市场的万亿级产业网络。

很多人觉得太空探索是 “烧钱游戏”,但十五年来的实践早已打破这一认知。空间科学先导专项实现的极宏观、极微观、极端条件、极综合交叉 “四极突破”,每一项成果背后都暗藏着产业链的爆发机遇。

国际首个X 射线全天天图的绘制,依赖于我国自主研发的、领先国际 1-2 个数量级的龙虾眼 X 射线望远镜。这项核心技术不仅让“慧眼号”“天关” 卫星实现黑洞、中子星探测的重大突破,更带动了航天电子、国博电子等企业在星载组件、射频技术上的迭代,相关上市公司 2025 年订单已超 2 亿元。

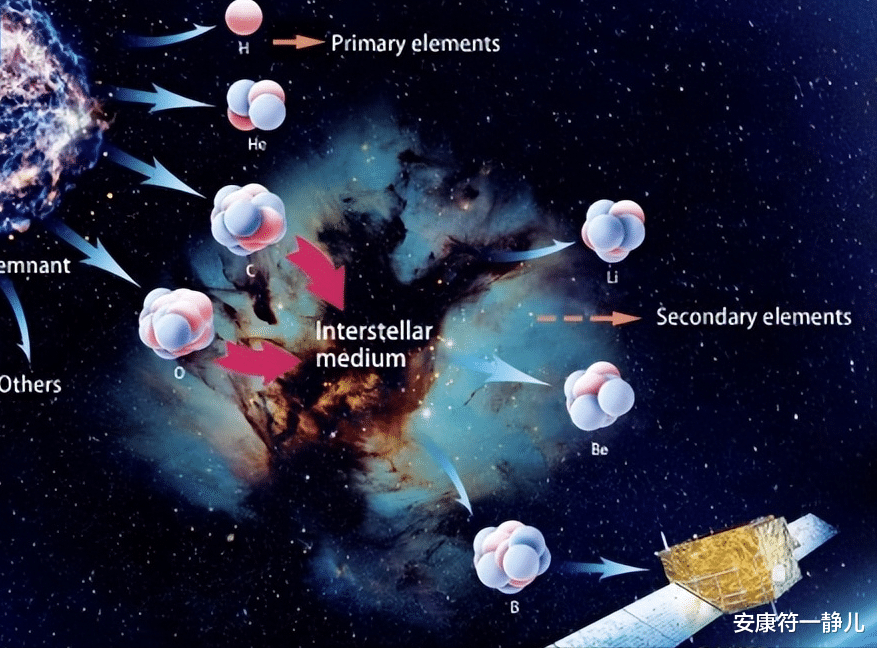

而“悟空号”发现的次级宇宙线硼核能谱变硬结构,背后是高精度探测技术的突破,直接推动了航天传感器、特种材料产业的升级,光威复材的碳纤维材料、宝钛股份的钛合金产品因此获得稳定订单,航天业务收入增速保持在45% 以上。

更关键的是,专项建立的 “首席科学家 + 工程两总” 体制,培养了一批顶尖技术人才,形成了从卫星设计、核心部件制造到发射服务的完整产业生态。目前 A 股已聚集26 家航天核心上市公司,覆盖卫星制造、火箭发射、地面设备等全链条,中国卫星作为唯一全产业链企业,更是承接了国内多数关键卫星项目,随着低轨卫星互联网建设加速,民用市场需求正迎来爆发式增长。

二、技术 “下凡”:从太空实验室到民生消费的价值转化航天科技的终极价值,不仅在于探索宇宙,更在于 “化天工为民用” 的落地转化。如今,这场技术转化已经渗透到我们生活的方方面面,催生了千亿级消费市场。

在制造业领域,火箭 “心脏” 技术正在改变传统产业格局。航天动力将液体火箭发动机技术转化为民用工业泵、燃气轮机,在石油化工、电力行业占据领先地位;航天工程的 “航天炉” 技术,源自火箭燃烧技术,让煤化工行业气化效率提升 30%,契合 “双碳” 政策导向下的产业升级需求。这些技术转化不仅解决了民用领域的痛点,更让相关企业构建起难以复制的技术壁垒。

在消费领域,航天材料的民用化正在掀起新的消费热潮。九牧王携手航天机构推出的 “太空裤”,采用航天器防护用的Aerostech-T 纤维,实现了保暖与轻量化的突破;安踏的 “六度芯科技”源自嫦娥六号月面红旗材料,打造出高性价比的保暖冬装,成为市场爆款。数据显示,全球功能性服装市场规模预计到 2030 年将达 5104 亿美元,航天技术正成为消费升级的新引擎。

新能源赛道更是航天技术转化的主战场。航天机电将卫星温控技术应用于新能源汽车电池热管理系统,成为比亚迪、上汽等车企的核心供应商;乐凯胶片凭借航天感光材料技术,成功转型锂电池隔膜、光伏背板膜生产,切入新能源核心材料赛道。这些跨界融合,让航天技术从 “高精尖” 走向规模化量产,成为新质生产力的重要组成部分。

随着商业航天被写入政府工作报告,我国航天产业正迎来 “技术突破” 与 “规模爆发” 的双重拐点。数据显示,2025 年中国商业航天市场规模已突破 2.5 万亿元,在轨卫星数量持续攀升,商业航天企业增至 500 余家,一个充满活力的市场生态正在形成。

从投资视角看,航天产业链的机会集中在三个核心方向。一是核心硬件制造,中国卫星的卫星全链条服务、航天电子的测控系统、铖昌科技的星载芯片,这些企业直接受益于卫星组网、深空探测的持续投入,技术壁垒高且订单确定性强;二是技术转化应用,航天机电、航天动力等企业将航天技术落地到新能源、高端制造等赛道,享受双产业增长红利;三是商业航天服务,中科星图的空天大数据、海格通信的卫星导航终端,随着低轨卫星互联网组网完成,应用场景将持续拓宽。

值得关注的是,国际合作正在打开更大市场空间。“微笑” 卫星与欧空局的深度合作、“天关” 卫星的多国参与模式,让中国航天技术获得国际认可,相关企业也获得了更多海外订单。这种 “技术输出 + 市场共享” 的模式,正在提升我国航天产业的全球竞争力。

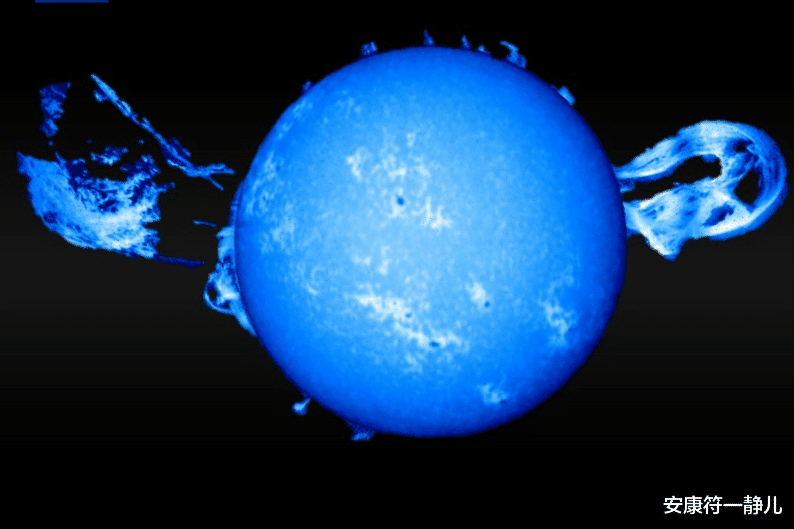

“十五五”期间,中国科学院国家空间科学中心将组织实施包含“鸿蒙计划”“夸父二号”等在内的太空探源科学卫星计划,力争在宇宙黑暗时代、太阳磁活动周、系外类地行星探测等领域实现新突破。这些新的科研计划将进一步推动我国空间科学的发展,为经济发展带来更多的机遇。

随着空间科学研究的不断深入,我们有望在太空资源开发、太空旅游、太空制造等领域取得突破。例如,通过对系外类地行星的探测,我们可以为未来的太空移民和资源开发做好准备;太空旅游的发展将带动相关产业链的形成,创造新的经济增长点;太空制造则可以利用太空的微重力、高真空等特殊环境,生产出地球上无法制造的高性能材料和产品。

中国空间科学的“集群突破”,不仅是民族自豪的象征,更是经济转型的里程碑。正如“悟空”号揭开宇宙线之谜,照亮产业前路,我们站在“十五五”的起点,见证未来十年,太空经济将重塑能源、通信、医疗等支柱产业——谁抢占“科学红利转化”的先机,谁就能淘得真金。

互动话题:

您最看好空间科学在哪个领域的应用能够率先实现商业化突破呢?是太空旅游、太空制造,还是其他领域?欢迎在评论区留言分享您的看法,一起探讨空间科学带来的无限可能!