导语

你是否在使用皮秒、飞秒甚至阿秒激光时,发现实际加工、显微或手术效果总是差强人意?别急,真正的“罪魁祸首”往往隐藏在光束穿过的每一段介质里——色散。本文将用通俗的语言,拆解色散对超短脉冲的影响,并提供实用的补偿思路,让你的激光系统恢复应有的高峰性能。

一、超短脉冲激光的本质——宽带宽 = 高色散敏感度

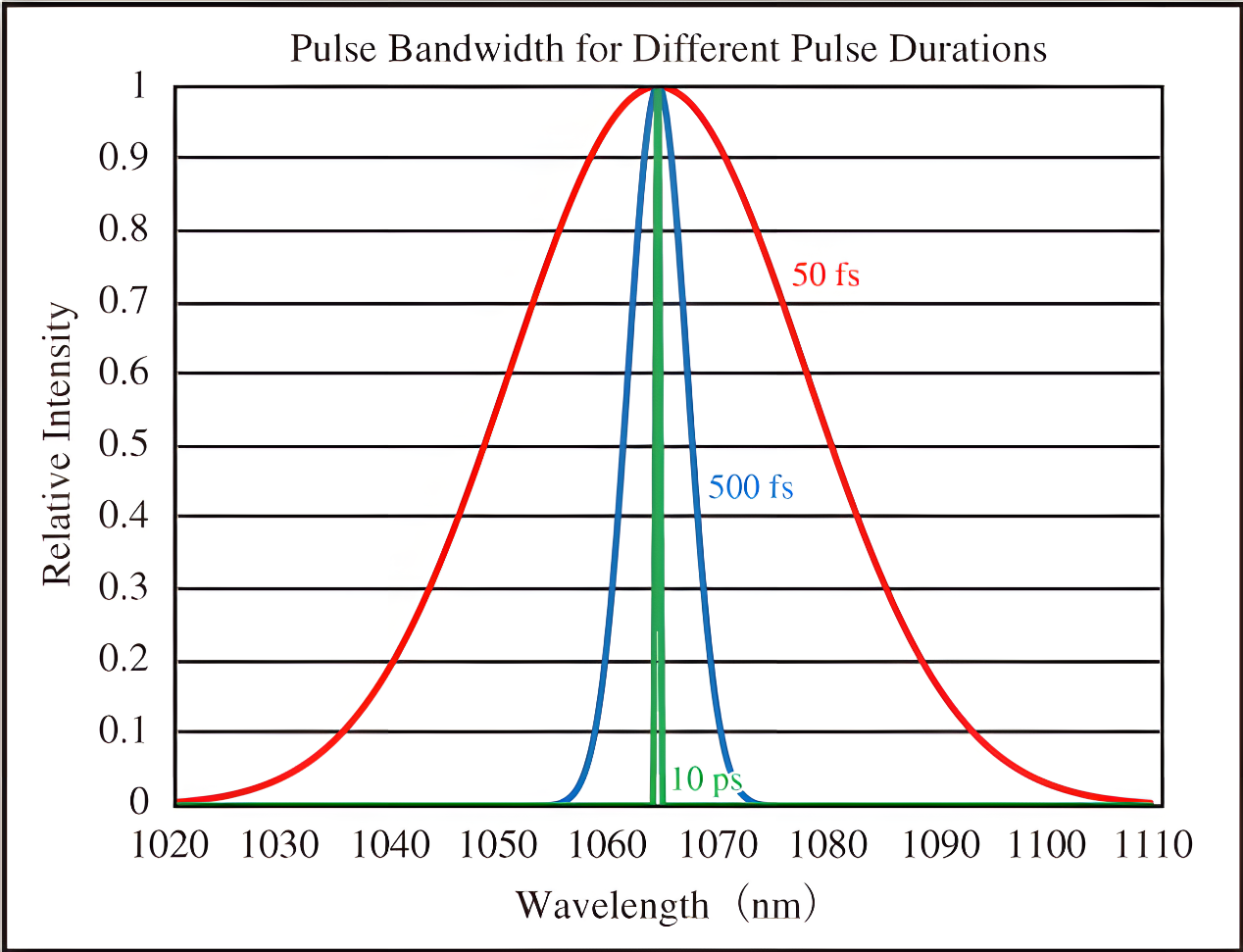

1.脉冲越短,频谱越宽

• 根据傅里叶极限,时间宽度 τ 与光谱带宽 Δν 之间满足 Δν·τ ≈ 0.44。

• 当 τ 进入皮秒(10⁻¹² s)、飞秒(10⁻¹⁵ s)甚至阿秒(10⁻¹⁸ s)级别时,Δν 必然展开至数十甚至上百纳米的宽带。

• 正是这颗“宽频”宝石,让激光拥有 千兆瓦级的峰值功率,成为精密加工、生物医学成像、非线性光学等前沿领域的核心工具。

2.色散的代价

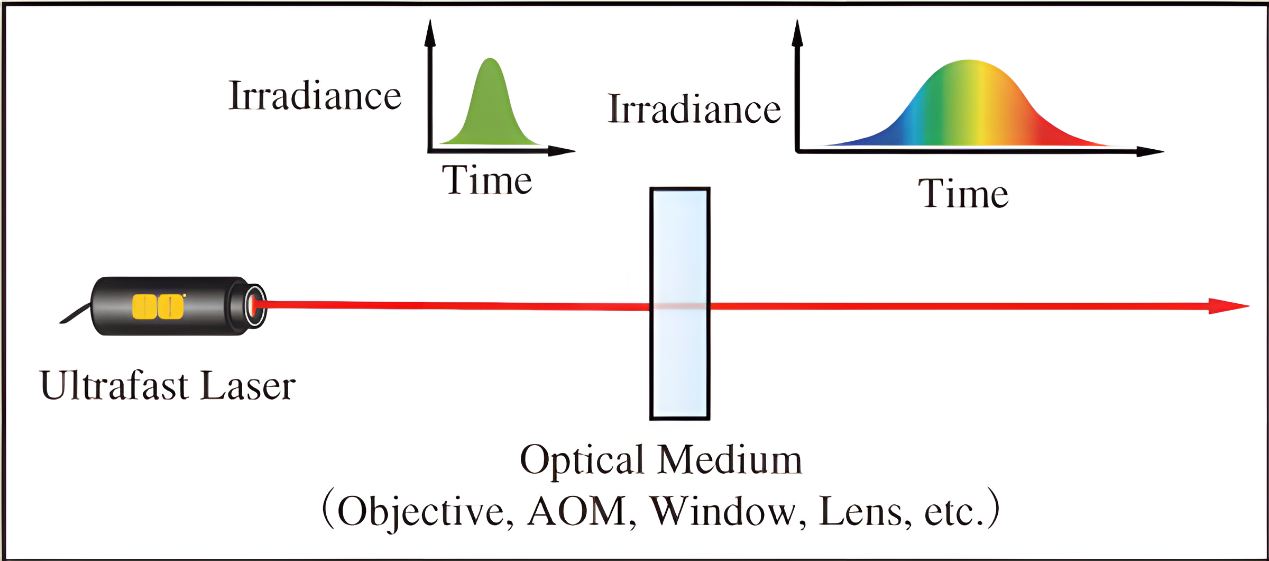

• 当宽带光束穿过任何介质(透镜、棱镜、光纤、玻璃基板),不同波长的光以不同的 群速度 传播。

• 这种速度差导致原本紧凑的脉冲在传播途中被 “拉伸”,峰值功率骤降,导致加工精度下降、成像对比度减弱等一系列连锁问题。

关键点:脉冲越短,颜色(波长)越多,越容易被色散“拆散”。

图1:超短脉冲激光的脉冲持续时间越短,波长带宽就越宽

二、色散到底是什么?关键概念一览

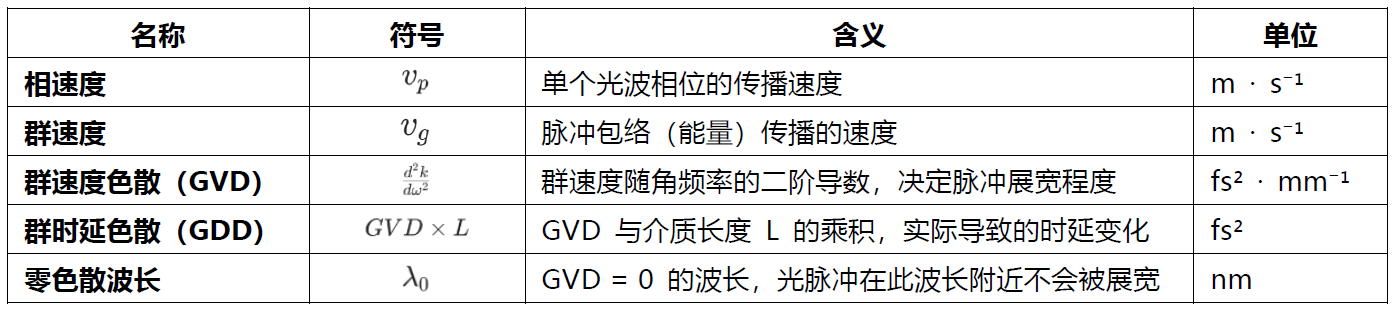

1.群速度 vs 相速度

图2:群速度决定包络(波束)的运动(以虚线图示),相速度决定波本身各个位置的更高频率的运动(以实线图示)

群速度 才是真正携带能量的速度,对于宽带脉冲尤为关键。

2.GVD 的来源

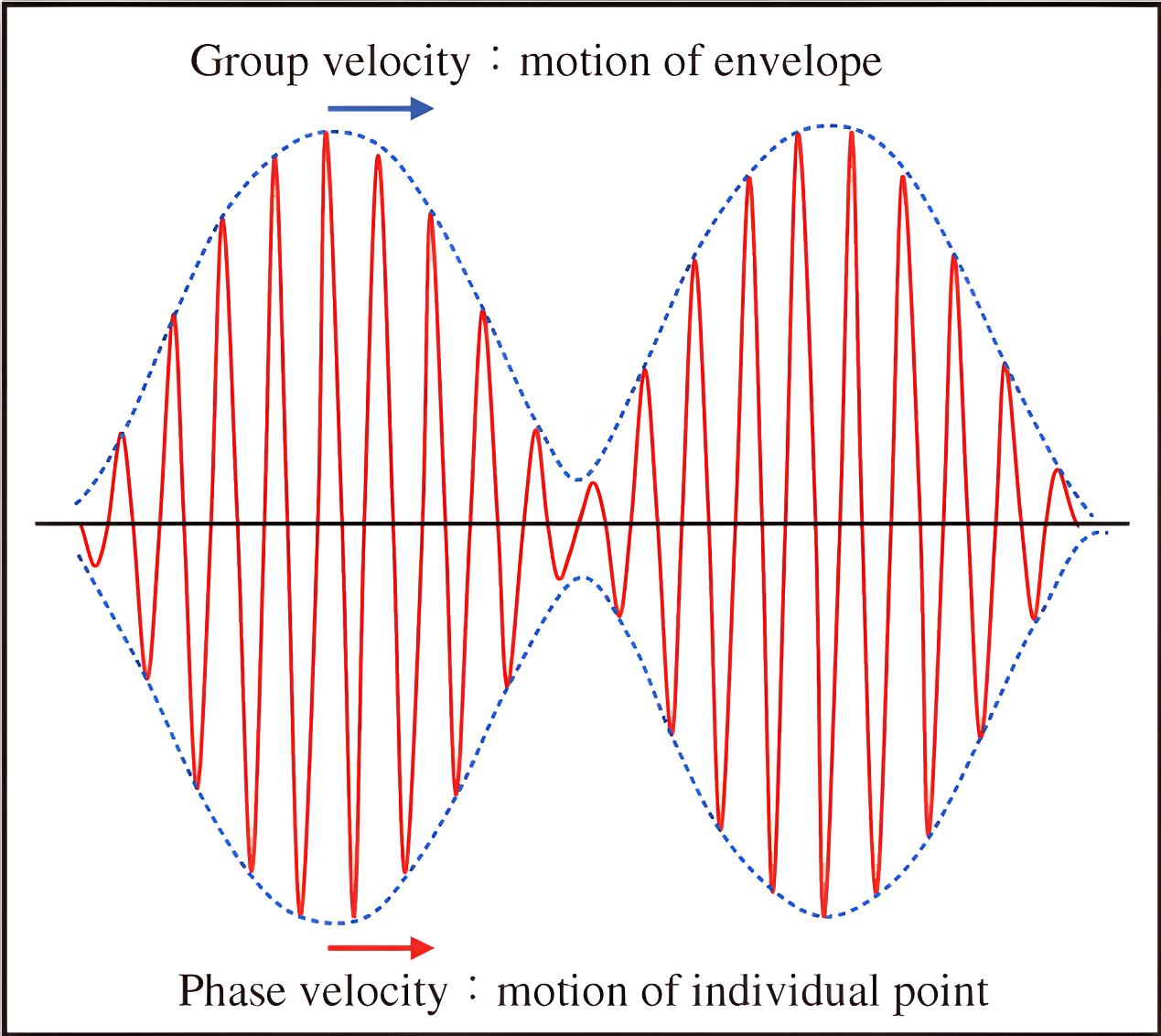

图3:在 1.3 μm 附近具有零色散波长的合成石英的波长相关群速度色散(GVD)特性

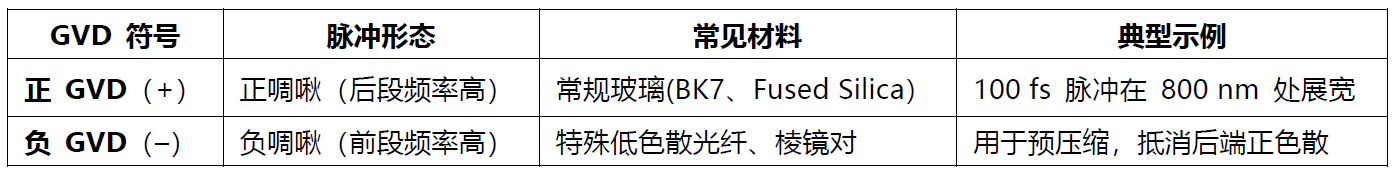

3.正负 GVD 的直观意义

三、色散在实际系统中的“表现”

1. 脉冲展宽的定量描述

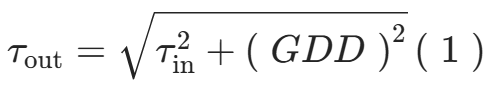

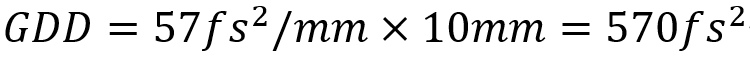

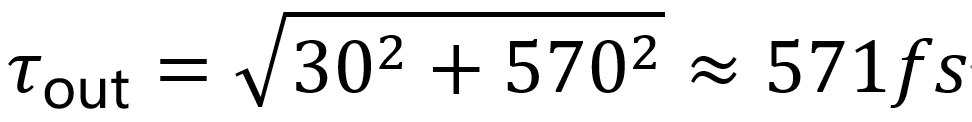

对单色宽的高斯脉冲,展宽后持续时间可近似用下式估算:

• τ:入射脉冲的原始宽度(fs)

• GDD=GVD×L:累计群时延色散(fs²)

案例:

• 入射 30 fs 脉冲通过 10 mm BK7 玻璃(GVD≈+57 fs²/mm)

• 脉冲被拉伸约 20 倍,峰值功率随之下降至原来的 1/20。

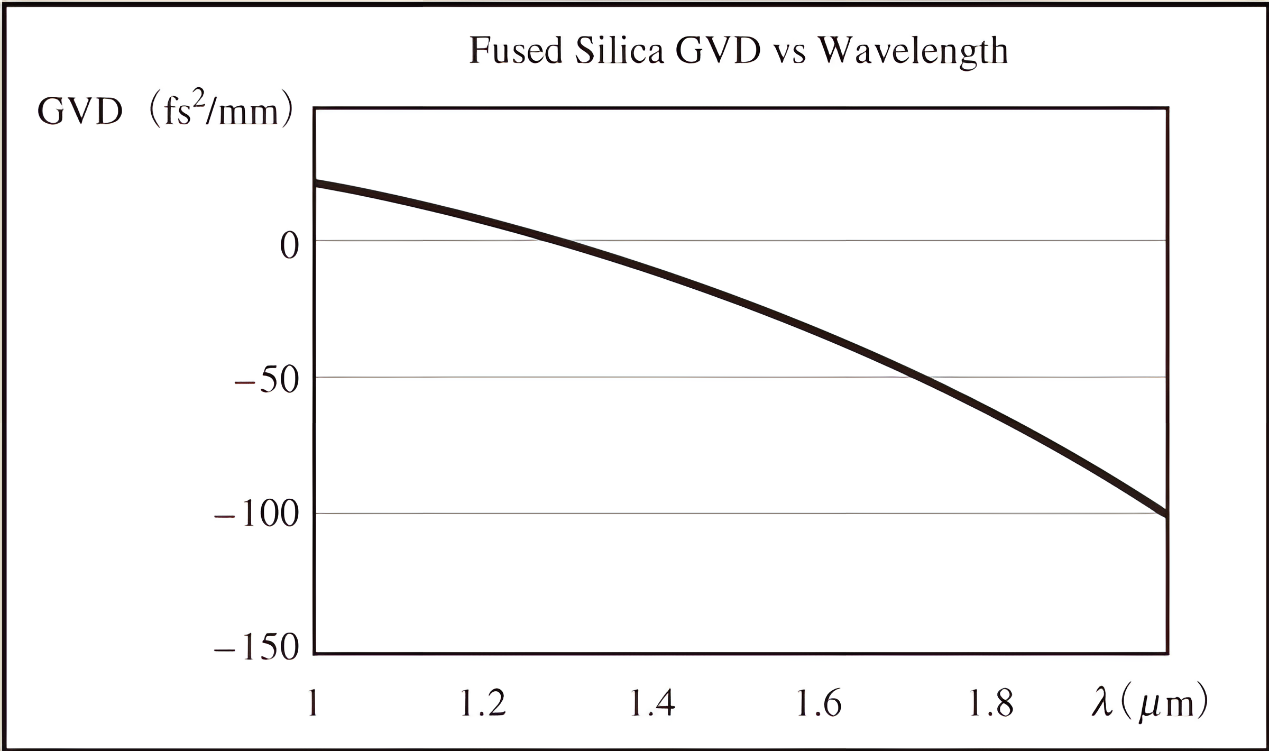

图4:色散会导致超短脉冲激光的脉冲展宽。AOM 即声光调制器,是使激光产生脉冲输出的器件

2. 正色散导致的“正啁啾”

大多数光学元件在可见‑近红外区呈正色散,即长波长比短波长更快。结果是脉冲的后半部分(高频)相对前半部分(低频)出现延迟,形成正啁啾。

• 正啁啾会在激光微加工中产生 热影响区扩散,导致旁边的微结构被不必要地“烤焦”。

• 在非线性显微(如多光子显微)中,正啁啾会降低信号强度,使得深度成像受限。

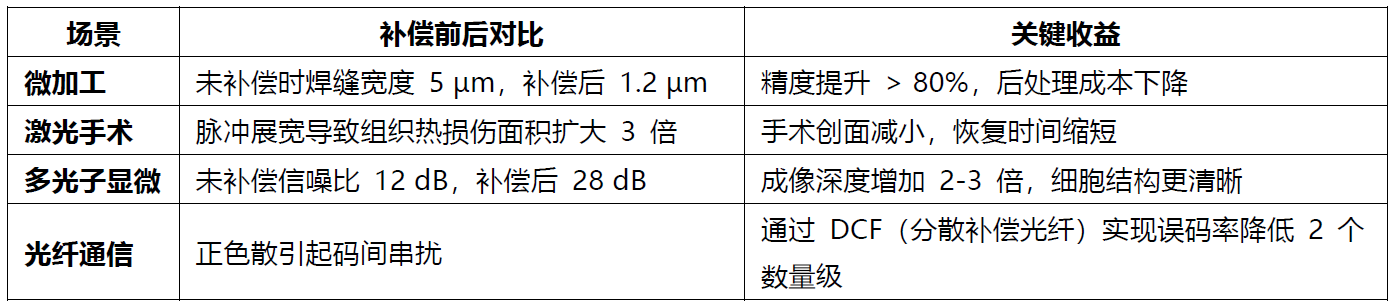

四、为何“色散补偿”是必不可少的?

某航空复合材料零件生产线使用 200 fs、800 nm 皮秒激光进行打孔。初始工艺因光学镜头(BK7)导致脉冲展宽到 1.2 ps,孔径误差达 ±15 µm。引入负棱镜对预压缩后,脉冲恢复至 210 fs,孔径精度提升至 ±2 µm,废品率下降 85%。

五、实用的色散管理手段

1. 预压缩(Pre‑chirp)

• 原理:在脉冲进入正色散介质前,让其先经过 负 GVD 元件产生负啁啾。

• 常用元件:双棱镜、凹面光栅、光学相位掩模(SLM)

• 优势:可调节程度大,适配不同光路长度和材料组合。

2. 双棱镜/光栅对

• 结构:两块相同棱镜(或光栅)相对放置,间距可微调。

• 调节范围:典型可覆盖 -200 fs² 到 +200 fs² 的 GDD。

• 适用:实验室激光系统、科研平台,频谱宽度在 100‑200 nm 以内。

3. 分散补偿光纤(DCF)

• 原理:特制掺杂光纤的波导结构使其 负 GVD 超过普通单模纤维的正 GVD。

• 应用:光纤放大器、光学相干层析(OCT)系统的远距离传输。

4. 自适应相位控制(SPC)

• 技术:利用空间光调制器(SLM)或液晶相位板对光束的光谱相位进行实时优化。

• 优势:能同时校正高阶色散(如三阶色散 TOD),实现亚飞秒级压缩。

• 挑战:需要配合反馈检测(如频分辨自干涉仪)实现闭环控制。

5. 零色散材料的巧妙使用

• 合成石英 在 1.3 µm 附近的 零 GVD 区段可以用作激光路径的“中转站”。

• 策略:将关键光学元件(如聚焦透镜)选用接近零色散波长的材料,降低累计 GDD。

小贴士:在设计光路时,优先考虑 “材料‑波长‑厚度三要素匹配”。例如,若系统波长为 1030 nm,选用YAG(+30 fs²/mm)配合负棱镜对(-45 fs²/mm)实现近零累计 GDD。

图5:飞秒超短脉冲通过不同光学介质后的时间展宽(脉冲持续时间的增加)

六、未来趋势与前沿技术

1.全光程仿真平台

基于时域有限差分(FDTD)和分布式延迟模型的全光程仿真,已能在设计阶段预测光束在复杂多层光学系统中的色散累积。

2.集成微型色散补偿模块

微型光子集成芯片上嵌入 硅基光栅 或 MEMS 可调棱镜,实现“芯片级”脉冲压缩,适配便携式飞秒激光器。

3.机器学习驱动的自适应压缩

用神经网络预测最优负 GVD 参数,实现“一键压缩”,减少人工调参时间。

4.宽带超材料(Metasurface)色散工程

通过亚波长尺度的相位控制单元,可以在单层超薄结构中实现精准的 负三阶色散(TOD) 补偿,开创超紧凑的脉冲压缩方案。

结尾

色散不是无法跨越的障碍,而是需要被精准量化、主动管理的“光学噪声”。只要掌握GVD 与 GDD 的概念、了解材料的波长依赖特性、配备合适的压缩/补偿单元,超短脉冲激光的高峰功率、极限精度就能如约而至。

让每一次光束出射,都保持最锋利的“刀锋”。