香港英联拍国际拍卖会上,吴昌硕1918年所作《菊花》以850万港币落槌,这一价格与其七年前《秋菊春兰》849.6万港币的成交记录形成微妙呼应。当市场波动成为常态,这位海派宗师的作品却始终保持着惊人的稳定性——2023年其《墨笔拟古山水卷》更以低估价27倍的216万港币爆冷成交。究竟是何特质,让吴昌硕画作成为跨越周期的艺术硬通货?

2024年全球艺术界为吴昌硕诞辰180周年按下纪念键:东京美术館8月特展、京都市京セラ美術館10月巡展,连同株式會社東京印社出版的权威图录,构成三重学术认证。其1918年《菊石图》预展时标注的120-150万港币估价,恰与《菊花》成交价形成历时性参照。这种由学术机构背书、市场数据验证的闭环,正是顶级藏家最看重的价值坐标系。

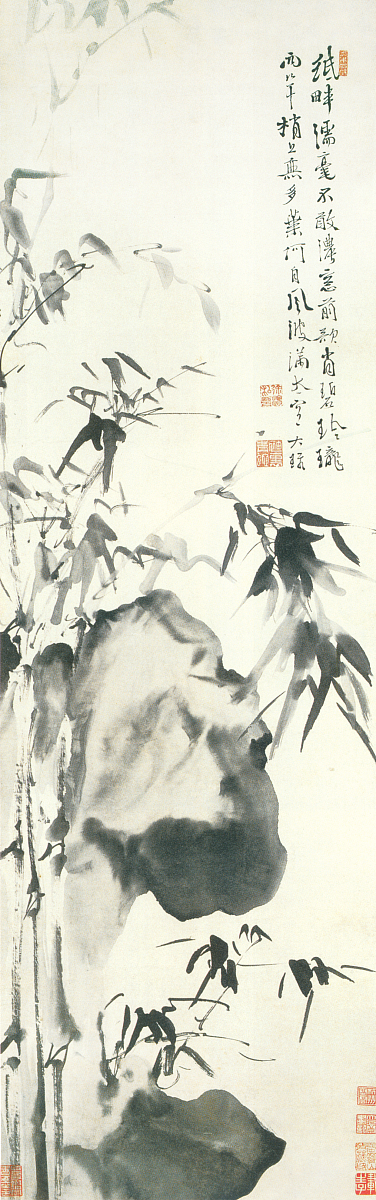

观察吴昌硕作品拍卖史,1915-1920年间的晚年创作始终占据价格高地。戊午年(1918年)所作《菊石图》铃印"王震大利""一亭",见证其与海上画派核心人物的交游;《菊花》更将诗题"東籬傲霜"与阔笔大写意技法熔铸,完美诠释"诗书画印"四绝标准。这类承载着艺术家全盛期美学密码的作品,往往能突破地域限制——2023年香港保利秋拍中,游艺堂藏家对"真善美三合一"的追求,与吴昌硕作品的人文密度产生强烈共振。

回溯2016年保利香港春拍,《秋菊春兰》从480万港币起拍经23轮竞价至720万落槌,最终成交价精准落在预估价600-800万区间上沿。这种"稳中有升"的竞价曲线,与2023年《墨笔拟古山水卷》的爆发式增长形成有趣对比:前者代表市场对吴昌硕标准件的基准认知,后者则揭示出藏家对其非典型作品的重新发现。

值得注意的是,吴昌硕作品在二级市场呈现明显的"双轨制"特征:传统题材如菊石、兰竹等保持年化8-12%的稳健增幅,而《墨笔拟古山水卷》这类实验性作品则可能因学术新发现产生脉冲式行情。香港苏富比2023秋拍数据显示,其作品竞买者中机构收藏占比达37%,远高于近现代书画板块25%的平均值——专业资本的长期驻守,有效平抑了市场波动。

文人画的终极溢价:人文信息密度当游艺堂藏家以"志于道,据于德,依于仁,游于艺"构建收藏体系时,吴昌硕作品恰似量身定制的标的。其《菊花》中"傲霜"意象与陶渊明《饮酒》诗的精神勾连,《菊石图》上王一亭鉴藏印承载的交往史,甚至1918年创作时75岁高龄的生命体验,共同构成难以复制的"人文信息包"。这种超越视觉审美的文化附加值,在东京印社编纂的纪念图录第57页得到学术性拆解。

对比2024年香港秋拍中赵孟頫《行书三札卷》9200万元、任熊《姚大梅诗意图册》6900万元的成交案例,可见文人艺术品的终极竞争力在于"文本转化能力"——吴昌硕画作既能进入美术史叙事体系,又可衍生出展览、出版、文创等多元价值。这或许解释了为何其作品能穿越2016-2025年的市场周期:当《菊花》的850万港币落槌声响起,人们听到的不仅是当下竞价,更是一幅文人画跨越百年的价值回响。