在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,您的关注是作者持续创作的动力来源,致力于优质的原创内容,坚持不懈的将好的内容呈现给大家,为大家带来良好的阅读体验。

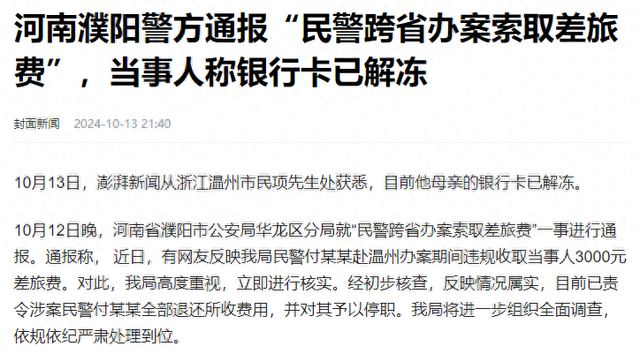

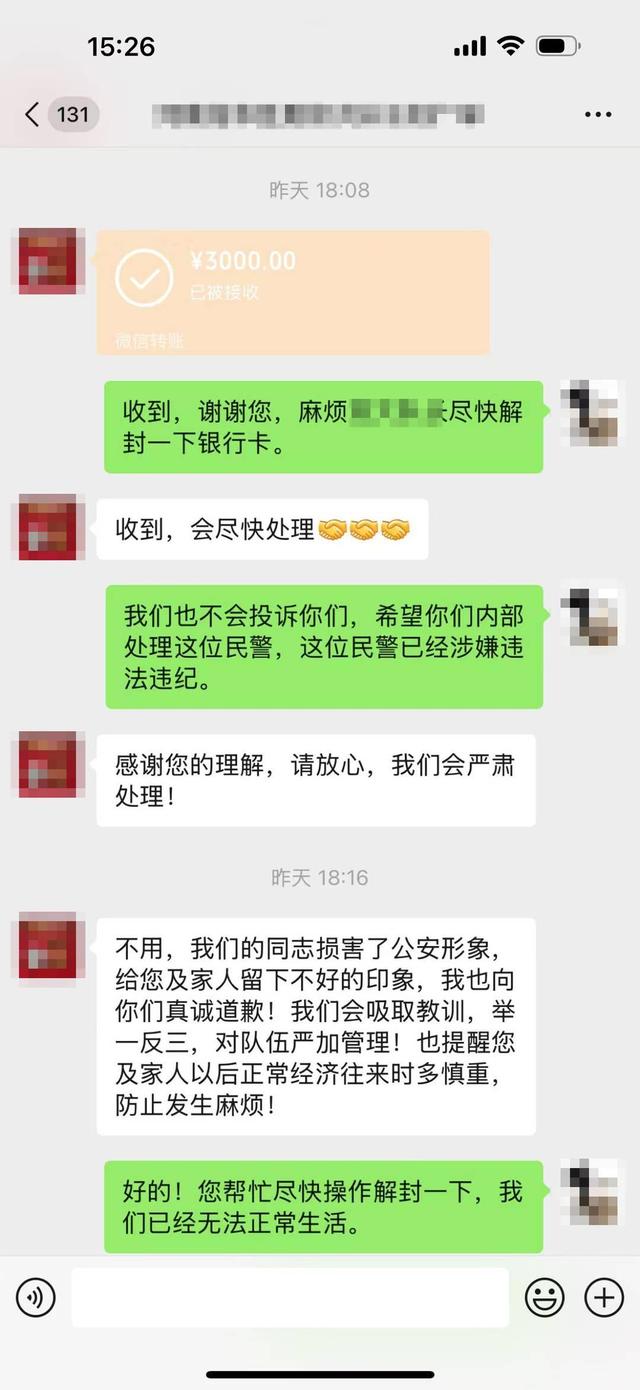

2025年5月30日的文章,一则关于河南省濮阳市公安局经开分局民警跨省办案的消息引发广泛关注。此次事件涉及私自闯入民宅搜查未成年人以及对未成年人顶格处罚等敏感问题,不仅触碰了法律程序的红线,也引发了公众对未成年人权益保护的担忧。回顾过往,河南省濮阳市公安系统并非首次陷入跨省办案争议。早在2024年10月,就有浙江温州市民项先生举报,其母亲在配合濮阳市公安局华龙区分局警察办案时,被要求支付两名民警差旅费、住宿费共计2907元,其母随后支付3000元 。尽管当地警方迅速责令涉案民警退还费用并停职,纪委也介入调查,但这一事件已然损害了公安队伍的形象,也让公众对执法规范产生质疑。如今,经开分局民警跨省针对未成年人的办案争议,再次将濮阳公安推上风口浪尖。

此次事件中,民警在无搜查令的情况下闯入民宅,掀开被子搜查,这一行为严重违反了法律程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定,搜查是一项严肃的执法活动,必须向被搜查人出示搜查证,执行搜查的侦查人员不得少于二人。只有在执行拘留、逮捕时,遇有诸如可能随身携带凶器、隐藏危险物品、隐匿或毁弃转移犯罪证据、隐匿其他犯罪嫌疑人等紧急情况,才可以不用搜查证进行搜查 。而在本次事件中,并未见报道存在这些紧急情形,民警的行为明显缺乏法律依据。搜查令的存在,是为了保障公民的住宅权和隐私权不受非法侵犯,确保执法活动在法治轨道内进行。任何对这一程序的漠视,都是对法治精神的践踏。倘若执法人员可以随意闯入民宅搜查,那么公民的基本权利将毫无保障,社会秩序也将陷入混乱。

更为关键的是,此次事件涉及未成年人。未成年人身心发育尚未成熟,自我保护能力较弱,是社会需要特殊保护的群体。公安部《公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定》明确指出,办理未成年人违法犯罪案件,必须以事实为根据,以法律为准绳,贯彻教育、感化、挽救的方针,应当照顾未成年人的身心特点,尊重其人格尊严,保障其合法权益 。严禁使用威胁、恐吓、引诱、欺骗等手段获取证据,严禁刑讯逼供,还应保护未成年人的名誉,不得公开披露涉案未成年人的姓名、住所和影像。然而,在本次事件中,河南濮阳经分区民警李辉对山东东昌府区刘某达(未成年人)采取顶格处罚,未遵循引导教育的原则,这显然与相关规定背道而驰。顶格处罚不仅可能对未成年人的心理造成严重创伤,也不利于其改过自新、回归社会。执法者本应秉持“教育为主、惩罚为辅”的理念,帮助未成年人认识错误、改正错误,而非简单粗暴地施以重罚。

这起事件不禁让人深思,背后是否存在权力滥用、执法不规范的问题?是否有隐情未被披露?公众有权利知晓事件的真相,相关部门也有责任彻查此事,给公众一个交代。一方面,要对执法人员的行为进行严肃调查,若存在违法违纪行为,必须依法依规严惩,以维护法律的尊严和权威;另一方面,要加强对执法人员的培训教育,提高其法律意识和执法水平,确保今后的执法活动严格依法进行。在建设法治社会的进程中,每一个执法环节都关乎法治的公信力,每一个公民的合法权益都应得到尊重和保护,尤其是未成年人这一弱势群体。希望河南濮阳警方能正视此次事件,深刻反思,积极整改,让执法活动真正在阳光下运行,让法治的光芒照亮每一个角落。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。(报料、维权通道:可在公众号留言,微信搜索“百姓一席谈”一键直达;或微信添加报料客服:lm661998;如需内容合作,请拨打服务专席13465761998)