近日,中央民族大学严实副教授发文评价近日网络爆火的“康熙生父为洪承畴”假说。瘦长脸、细长眼便成父子铁证?康熙生父竟是明末降臣洪承畴?社交平台疯传的身世假说,究竟是尘封秘史还是刻意造谣?

一、网络传言四起:一场始于画像的身世闹剧

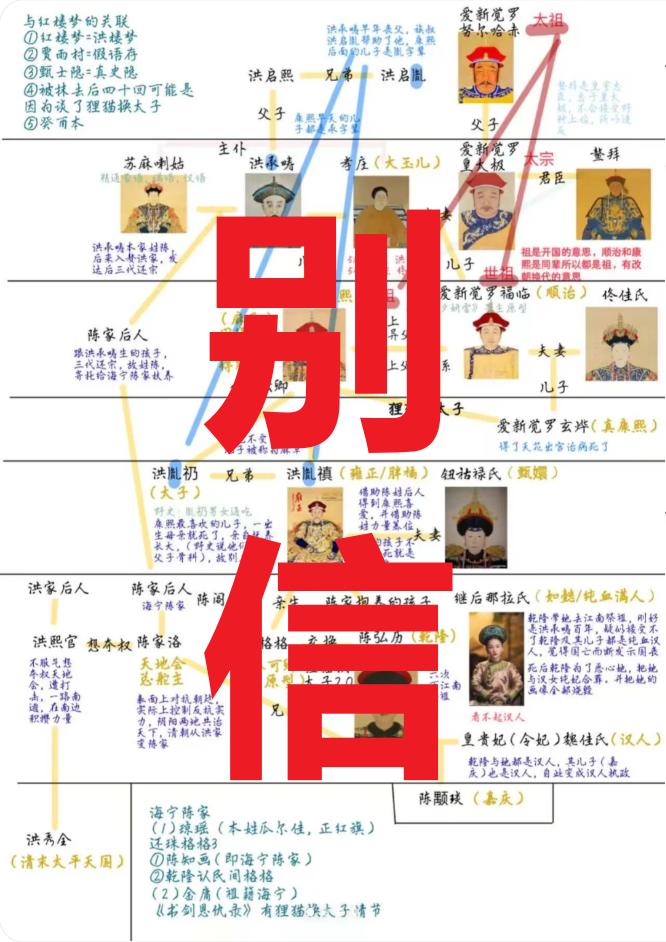

近日,多个社交平台突然涌现关于康熙身世的离奇猜测,“康熙生父为洪承畴” 的假说凭借碎片化信息迅速传播。传言炮制者将康熙与洪承畴的画像并列对比,以 “面部特征高度相似” 为核心论据,牵强附会孝庄太后不与皇太极合葬的史实,甚至引用朝鲜使臣 “康熙九岁如十二三岁” 的模糊记载,拼凑出 “顺治无子,孝庄借洪承畴子嗣稳固政权” 的离奇剧情。

更荒诞的是,部分传言竟包装 “科学外衣”,声称 “光绪 Y 染色体为 O1b-F1759,与努尔哈赤支系不符”,以此佐证 “清朝皇室换种” 的阴谋论。这些看似头头是道的论述,在社交平台引发大量转发讨论,不少网友被猎奇标题吸引,陷入历史谣言的认知误区。然而,正如民间俗语所言 “眼见未必为实,耳听更需辨真”,这场沸沸扬扬的身世争议,从根源上便存在诸多历史与科学漏洞。

二、两极人生:洪承畴与严实的历史交汇

要厘清这场争议,首先需读懂两位核心人物的人生轨迹,他们的时代与使命,从根本上决定了传言的荒谬性。

洪承畴的一生,堪称明末清初最具争议的历史注脚。万历二十一年(1593 年),他生于福建南安县英都镇一个贫困家庭,早年跟随母亲兜售豆干维生,十一岁辍学后幸得族叔洪启胤启蒙,研读《史记》《孙子兵法》等典籍。万历四十四年(1616 年),二十四岁的洪承畴考中进士二甲十四名,从刑部江西司主事起步,历任浙江提学、布政使参议等职,凭借过人才干逐步跻身朝堂。

崇祯初年,明末农民起义风起云涌,三十七岁的洪承畴临危受命,率领家丁、伙夫组成的数百人部队驰援韩城,竟成功击退数万农民军。此战让他展露军事天赋,随后升任陕西三边总督,在镇压起义军的战役中屡战屡胜,崇祯十一年(1638 年)在潼关南原大破李自成,迫使后者仅率十八骑突围,一时成为明朝倚重的 “平乱支柱”。崇祯十四年(1641 年),洪承畴升任蓟辽总督,率领十三万大军抵御清军,却因朝廷催战、将领不和在松山之战惨败被俘。

降清后的洪承畴,历任太子太保、兵部尚书等职,在清军入关、平定江南的过程中发挥重要作用,却也因此被钉在 “贰臣” 耻辱柱上。乾隆年间,他被收录进《贰臣传》,成为后世争议的焦点。康熙四年(1665 年),洪承畴病逝,康熙帝追赠少师,赐谥号 “文襄”,这份礼遇既是对其功绩的认可,也反映了清廷对汉臣的安抚策略。值得注意的是,康熙出生于顺治十一年(1654 年),此时洪承畴已六十一岁,高龄生育的可能性本就极低,而史书记载其晚年专注于政务,与孝庄太后、顺治帝的交集均有明确记载,并无任何私情相关记录。

与洪承畴的历史争议性不同,严实的人生标签是 “科学探史者”。作为中央民族大学民族学与社会学学院副教授,他深耕分子人类学与语言演化研究多年,凭借严谨的学术态度斩获多项重大成果。他是首位通过 DNA 研究确定清太祖努尔哈赤 Y 染色体类型的学者,相关研究发表于国际顶级期刊《Nature》,为清史研究提供了全新的科学视角。

2025 年,严实团队在《Nature》发表山东傅家遗址古 DNA 研究成果,通过对距今 4750-4500 年前的古人类遗骸进行基因测序,揭示了两氏族母系社群结构,为中华文明探源工程提供了关键证据。多年来,他始终坚持 “让 DNA 说话” 的研究理念,在历史人类学领域构建起科学与历史交叉的研究体系,其学术成果被国内外同行广泛认可,这也为他回应网络传言奠定了坚实的权威基础。

三、科学破谣:严实的三大核心回应

面对 “康熙生父为洪承畴” 的无稽之谈,严实从分子人类学的专业角度出发,结合自身研究成果与技术发展规律,给出了条理清晰的回应,三大核心论据直击传言要害。

(一)采样严谨性:学术研究与商业测试的天壤之别分子人类学研究的核心前提是样本真实,这一点在涉及皇室家族的研究中尤为重要。严实透露,其团队开展爱新觉罗家族基因研究时,采样流程有着近乎苛刻的严谨性:所有样本均需当面采集血液样本,而非唾液等易污染、难核实的样本类型;对参与者身份核实实行 “三重验证”—— 查看身份证确认姓名传承、翻阅家谱追溯世系脉络、请教清史专家(如知名学者橘玄雅)验证谱系真实性。

“我们不会仅凭一句‘我是爱新觉罗后裔’就接纳样本。” 严实举例说明,其团队曾采样 15 名自称爱新觉罗后裔的参与者,最终仅 8 人通过身份核验,其 Y 染色体类型与努尔哈赤支系 C2b1a2b1-F14751 相符,其余 7 人因谱系矛盾或基因不符被排除。这种严格的筛选机制,从源头上保证了研究数据的可靠性。

反观网络传言引用的 “基因证据”,多来自商业测试公司的唾液检测结果。这类检测仅需参与者自行寄送唾液样本,身份信息、祖源背景全凭用户自填,既无现场核实环节,也无专业谱系验证,可信度大打折扣。严实指出,商业测试公司曾检测 4 名自称爱新觉罗后裔的样本,仅 2 人与努尔哈赤支系相符,其余 2 人分属 O 型染色体支系,且与其他自称后裔者的基因无任何关联,充分说明商业测试存在大量身份误判的可能。

(二)研究成果:弘昼后代基因印证皇室传承要厘清康熙的父系传承,最直接的证据便是努尔哈赤家族的 Y 染色体标记。严实团队经过多年研究,已明确清太祖努尔哈赤的 Y 染色体类型为 C2b1a2b1-F14751,这一特异性标记成为辨别爱新觉罗近支后裔的 “基因密码”。

2019 年,严实团队成功采集到雍正第五子和恭亲王弘昼的直系后代样本。通过深度基因测序,该样本的 Y 染色体类型精准匹配 C2b1a2b1-F14751 支系,与此前确定的努尔哈赤基因标记完全一致。从遗传学角度而言,Y 染色体仅通过父系遗传,且突变率极低,弘昼作为雍正之子、康熙之孙,其后代的 Y 染色体必然传承自康熙、顺治、努尔哈赤一脉。这一直接的科学证据,无可辩驳地证明了康熙的父系传承源于爱新觉罗家族,与洪承畴无任何遗传关联。

严实进一步解释,爱新觉罗家族的 C2b1a2b1-F14751 支系在汉族群体中几乎不存在,在满族群体中也极为罕见,具有极强的特异性。该支系内的 8 名经核实的爱新觉罗后裔,其基因共祖时间可追溯至 600 年前,与努尔哈赤的生活年代完全吻合,这一结果符合 “奥卡姆剃刀原则” 下的最简逻辑,进一步印证了皇室父系传承的真实性。

(三)技术质疑:传言中的 “光绪 Y 染色体” 纯属无稽之谈网络传言中提及 “光绪的 Y 染色体是 O1b-F1759”,以此否定爱新觉罗家族的基因传承,这一说法在严实看来完全违背技术发展规律。他指出,国际古 DNA 研究取得突破性进展是在 2010 年,在此之前,古 DNA 提取与测序技术尚未成熟,且未被考古学界与文博界广泛应用。

“2003 年或 2008 年,全球范围内都不具备对古代遗骸进行精准 Y 染色体测序的技术条件。” 严实强调,古 DNA 检测需要特殊的实验室环境、高精度测序设备以及成熟的数据分析方法,这些技术要素在 2010 年前均未完备。光绪皇帝的遗体虽妥善保管,但在 2010 年前,无论是保管单位还是科研机构,都不可能开展此类检测,更不可能得出 “O1b-F1759” 这样具体的基因分型结果。

对于传言中 “后续是否检测” 的疑问,严实表示并不知情,但即便存在后续检测,其结果也需经过学术同行评审、公开研究数据等环节才能成立,而非通过网络传言随意传播。这一技术层面的硬伤,直接暴露了传言的虚假性 —— 所谓 “科学证据”,不过是对现代基因技术的无知曲解。

四、历史敬畏:谣言止于科学与理性这场 “康熙生父之争”,本质上是历史虚无主义借助网络传播的一次闹剧。传言炮制者刻意曲解历史记载、滥用现代科技概念、放大无关细节,利用部分网友的猎奇心理与历史知识欠缺,制造出看似 “有理有据” 的阴谋论,既违背了历史事实,也亵渎了科学精神。

“史之为道,存真去伪。” 历史研究讲究 “孤证不立”,无论是文献记载还是科学证据,都需要多重印证才能成立。康熙的身世在《清史稿》《清实录》等官方史料中有着明确记载,顺治帝与康熙的父子关系不仅有政治传承的佐证,更得到了分子人类学的科学验证。洪承畴作为明末清初的重要人物,其生平与功绩自有历史定论,将其与康熙强行捆绑为父子,既是对历史人物的不尊重,也是对历史事实的漠视。

分子人类学的发展,为历史研究提供了全新的视角与工具,但科学从来不是谣言的 “遮羞布”。严实的研究之所以具有说服力,源于其严谨的采样流程、扎实的学术积累与公开的研究成果,这与网络传言的 “碎片化证据” 形成鲜明对比。在信息爆炸的时代,我们更应保持对历史的敬畏之心、对科学的尊崇之意,面对各类离奇传言,多一份理性思考,少一份盲目跟风;多一份证据意识,少一份猎奇心理。

历史真相从来不是猎奇八卦的素材,而是需要科学考证与史料支撑的严肃命题。康熙生父之谜的网络闹剧,终被分子人类学的铁证终结。尊重历史、敬畏科学,才能避免谣言混淆视听。面对各类历史传言,你是否会选择用理性与证据去辨别真伪?欢迎在评论区留下你的思考。

评论列表