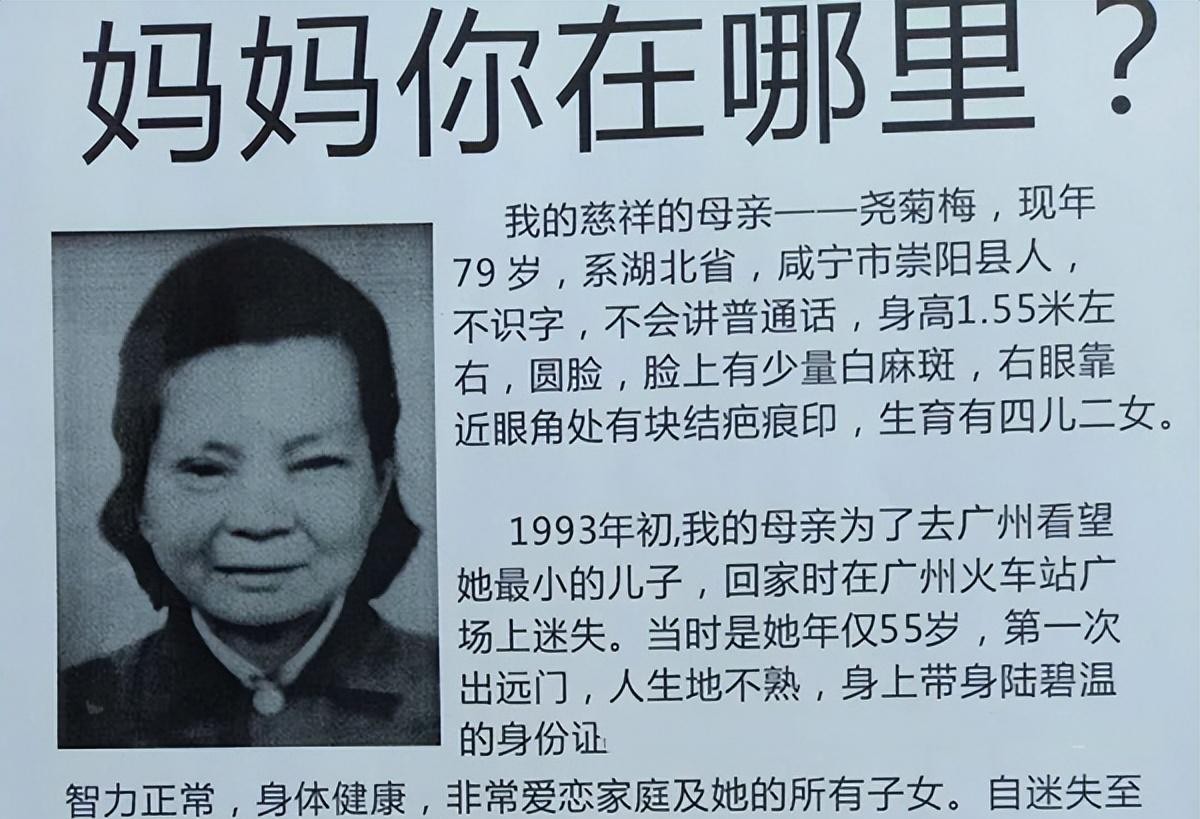

1993年10月的一个傍晚,广九铁路的终点站人声鼎沸。南下淘金的年轻人挤在检票口,手里攥着硬板车票;小贩的叫卖声此起彼伏;吆喝客人的黄牛横冲直撞。在这样的喧嚣中,一位头发花白的中年妇女离开了人潮视线,自此消失整整二十八年——她叫尧菊梅,湖北钟祥人,时年五十五岁。

尧菊梅的身世,放在共和国的时间坐标里看,几乎是一部微缩的世相史。1938年,她出生于江汉平原的一个贫寒农家,那一年正值抗战烽火燃遍华中。十来岁时,她在合作化运动中背上竹筐跟着生产队下地;二十岁不到就挑起一家老小的生计。三年困难时期,她把蝗虫、树皮都尝了个遍,“只要娃不饿,我什么都能吃”——这是儿女后来常提起的一句话。

六个孩子里,四儿两女,排行最小的老六出生在1975年,正是计划生育初推行的节点。这位最受宠的儿子1989年技校毕业后南下,在广州一家电子厂里做工。尧菊梅却始终放心不下,家里有客来,她总要指着泛黄的毕业照说:“小儿,从小瘦得跟竹竿似的,外头能照顾好自己吗?”这种惦念,终于被一名同村后生利用。那人满口答应“帮忙捎口信”,却先抛出一句重话:“婶子,你家老六在广州穷得连饭都吃不上。”

母亲心里一沉:“他咋就混成这样?”对方见状立刻提出“借点路费,顺便给小兄弟捎去”。尧菊梅却反将一军:“我也去。”她没身份证,便央求邻家五婶借来一张。三百元私房钱塞进衣襟,她跟着对方踏上了南下的绿皮车。车厢里混杂着油烟味和咸鱼味,她始终拽着那张来路不明的车票,眼神里写满焦虑。

抵达广州后,骗局很快被戳破——老六根本没有流落街头,他正值青壮,在工厂做车间主管,住集体宿舍,日子虽清贫却绝谈不上吃不上饭。谎言揭穿时,尧菊梅只是拍拍儿子的肩:“你瘦了,妈带了点咸菜,晚上加个鸡蛋。”爱子心切,让她对那名骗路费的后生也没追究。只是回家的念头变得更急。

老六请了请乡里老乡帮忙,买两张回汉口的火车票,再租辆面包车送母亲进站。人太多,老人站不住,他让母亲在售票厅门口一张木椅上歇着。临走前叮嘱:“妈,别乱跑啊,我排完队就来。”他怕耽误车次,只能匆匆奔向长龙。六小时后,票到手,人却不见了。空荡荡的椅子像一记闷棍,敲得老乡满脑嗡鸣。

广州市公安局接到报案,随即调看了当时有限的黑白监控,但拍到的只是模糊的背景。尧菊梅使用的“借来身份证”没有购票记录,这条线索当即中断。老六发出电报,湖北故乡的电话铃声此起彼伏——大哥孙学奇在电话那头愣了半晌,只冷冷地丢下一句“马上到”,次日拎着简单行李奔赴广州。二姐本在汉口医院做护士长,连夜交接班;三弟远在洛杉矶谈并购,立刻改签机票。六个人,用最快的速度会合在荔湾区一间廉价旅社,白炽灯昏黄,墙上已贴满母亲的照片。

1990年代的寻人,没有互联网也没有手机定位。子女们能做的,无非是四处贴小广告、守火车站、托媒体。广州街头,那张印着“寻母启事——尧菊梅,女,55岁,湖北口音,不识字,身高一米五四”的黑白传单,被电线杆、公交站牌、甚至垃圾桶贴得密密麻麻。录音喇叭循环播放:“妈,我们在找您!”

1995年,寻人努力仍无结果。有人提议去电视台。南方台的《今日关注》、广东卫视《帮忙热线》,全都留下过尧菊梅的名字。观众来电此起彼伏:有人说在肇庆看见过;有人说在韶关见到一位酷似婆婆的老太太。子女们轮流赶往现场,雇摩的、转绿皮车、走山路。一次次希望,一次次空手而回。

2001年,大哥孙学奇辞掉在老家的国企工作,把一家老小搬到广州。他买了辆二手面包车,靠跑长途挣钱,也方便随时“见车停车”,只要远远瞧见一位背影与母亲相似,立刻把车靠边。副驾驶是个破旧相册,里面是母亲各个时期的老照片,供他比对。出租司机调侃:“老孙,你那相册看得出神,捎带也别忘了找准路。”他笑笑,却始终没放下。

值得一提的是,三弟那时已是纳斯达克上市公司执行长,英美两地飞来飞去。他并未缺席寻母战线。业务谈判间隙,他会突然接到大哥电话:“佛山发现疑似母亲,机票能不能马上回来?”他二话不说飞十四小时,到场后再陪警察走访,常常只是又一次“认错人”的结尾。

父亲的坚持更令人动容。老人留守老宅,院子里满是妻子栽下的老梅树。他每日里刷洗碗筷,“她回来,就能用得上”。2013年冬天,老人病重,于家人床边颤声道:“我先去下面给她铺炕,你们别停。”第二天清晨,他合眼而逝。

父亲的离世像是某种倒计时的提醒。家里的经济负担骤增,但寻找却不容松懈。兄妹商量后决定扩大信息面,“有钱能通神”。三弟拍板,拿出一百万作悬赏。这在当年的国内,足够买下数十套城中居民楼,消息一经发布,电话、传真、电邮雪片般飞来。有人说在汕头看见过,有人说在盐城见过,还有人寄来模糊照片。兄妹几个分头出动,常常头天夜里才落脚,第二天又匆匆动身。

遗憾的是,多年奔波只换来失望。线索一条条被否认,兄妹的鬓角却一年比一年白。2018年冬,广州地铁里仍能看到那张泛黄的寻人海报,胶带换了三层,字迹依然鲜明:如有线索,重谢百万。

在民政部门的失踪人口数据库里,尧菊梅的档案编号排在前列;在民间志愿者的微信群中,她的名字常被新人提起。熟悉档案的民警不止一次感慨:如果当年火车站有完整的视频监控,如果身份证联网系统早几年完善,结局或许不同。

有人问起原因,孙学奇低声说:“妈这一辈子,眼睛都在孩子身上。我们就算走遍千山,也得把她带回家。”这份执念支撑他们度过了漫长的28年,无论事业高低、家庭聚散,心底那块缺口始终存在。

现在,他们依旧分守各地:大哥在广州,二姐回了武汉开了家诊所,三弟常飞中美谈生意,老四在深圳做工程,老五当了人民教师,老六早已成了工厂合伙人。每年的腊月,兄妹们会相约同一辆车,从珠三角北上千里回到那座低矮土屋。他们坚持留一盏灯、一桌热饭。炉火噼啪,熬得人心头发酸。

时代早已更迭:火车站架起人脸系统,公安部“打拐DNA比对平台”覆盖全国,城市遍布高清摄像头。但不管识别技术多进步,想从茫茫人海找到一位没有身份证、不会普通话、或许已改名换姓的老人,依旧难若登天。搜索未果的日子里,他们学会了使用互联网、学会在自媒体平台直播讲述母亲的故事,也学会了承受电话那头一次次“认错”的苦涩。

然而,抹不掉的,是那份笃定。六个人常互相提醒:母亲离家时才五十五岁,即便算上平均预期寿命,也未必没有奇迹。他们相信,她或许就在某个小镇、某座山村,与周围人说着南腔北调的方言,笨拙地学着别人的生活。每当收到新线索,哪怕只是“某集市听到湖北口音老太太说想回家”,他们都会赶过去。车票夹在泛黄的身份证复印件里,随时可用。

这是一场跨越了世纪的寻找,也是一场子女与母爱的拉锯。时针不会倒转,但对于尧菊梅的六个孩子来说,时间不是敌人,而是考验。他们坚信,只要脚步不停,终有再见之日。