文|酸奶

编辑|拾言札记

前言说起当今中国数学界,有两个名字只要提起就会让人由衷赞叹,那就是王虹和韦东奕。

这两位同龄的青年学者,一个在几何分析领域打破百年桎梏,一个在偏微分方程领域深耕不辍,不仅用天赋和坚持在国际舞台上崭露头角,更让数学这门基础学科的价值走进了更多人的视野。

在这些耀眼成绩背后,他们究竟经历了怎样的探索历程?

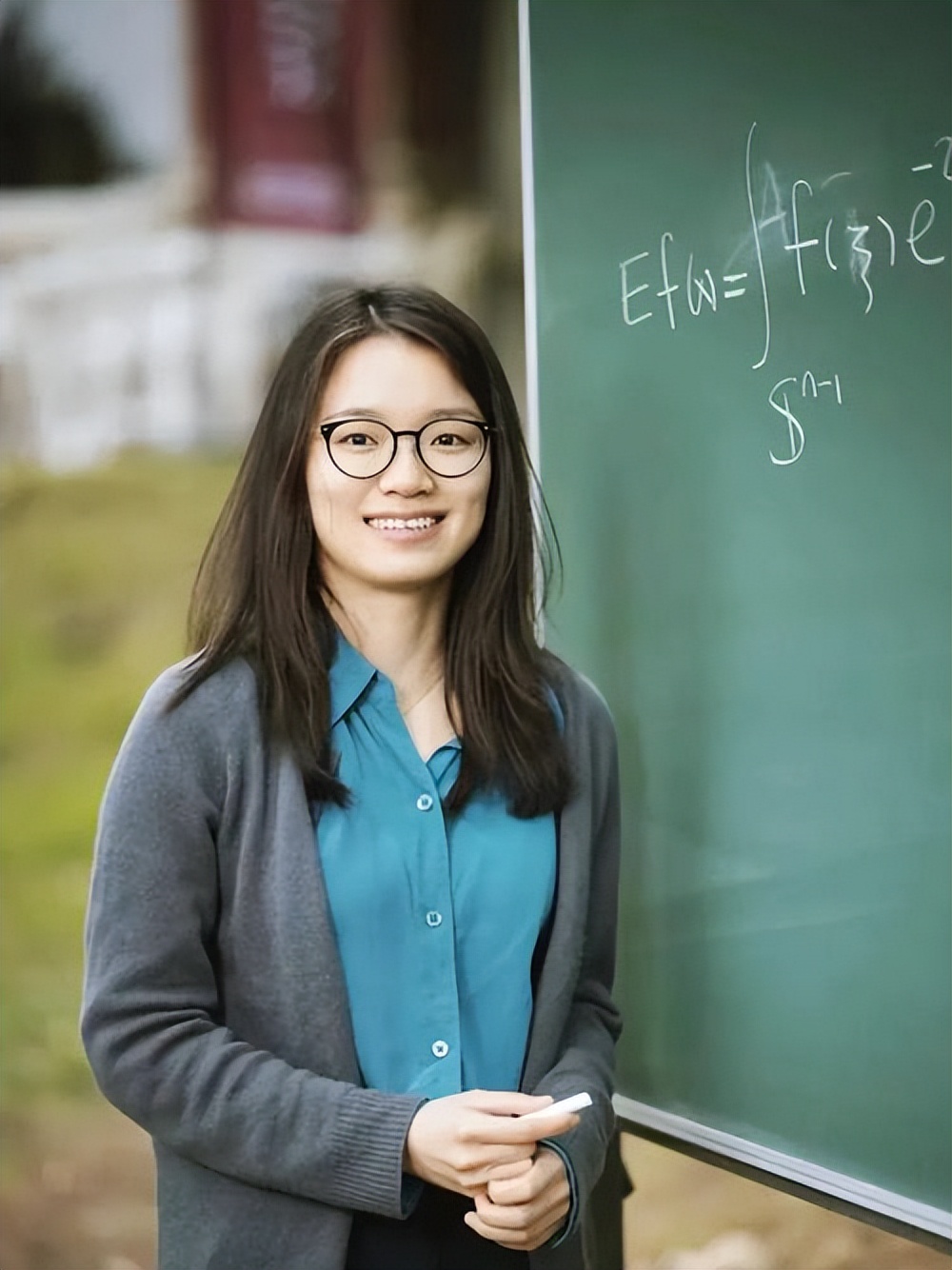

王虹

一个人的学术之路,往往从早年的成长环境就埋下伏笔,王虹1991年出生在广西桂林平乐县沙子镇,父母都是当地沙子中学的普通教师,没有显赫的背景,却给了她最用心的早期教育。

5岁那年,在父母的耐心指导下,她已经把小学一年级的课程全部吃透,接受知识的速度远超同龄孩子,父母没有按部就班让她跟读一年级,而是尊重她的学习节奏,直接送她从二年级开始了校园生活。

后来小学六年级时,她再次展现出超强的学习能力,又一次跳级进入初中,这两次“超前起跑”,离不开父母始终给予的支持和灵活的教育方式。

除了家庭的启蒙,北大数学系这片优质的学术土壤,更是王虹成长路上的关键支撑,这所高校的数学系有着完善的学术传承体系,汇聚了田刚、张恭庆等多位院士级别的学者,形成了“前辈带后辈”的良好氛围。

王虹当年从地球与空间科学学院转入数学系后,正是在这里接受了系统的基础课程训练,那些扎实的知识积累,后来成了她在法国深造时遭遇迷茫又重新振作的底气。

在全球化的今天,国际间的学术交流早已成为推动研究进步的重要力量,2011年从北大毕业后,王虹选择前往法国高等科学研究所(IHES)深造,这个成立70余年的顶尖机构,此前的13位终身教授中有8位获得过菲尔兹奖,学术门槛之高可想而知。

在那里她有机会和全球顶尖的数学家面对面交流,接触到几何分析领域最前沿的研究动态,这种国际化的学术视野,让她跳出了单一的研究框架,学会了从更多维度思考问题。

王虹的学术之路,藏着太多“敢为人先”的选择,年少时两次跳级,16岁就以653分的高分提前考入北大,最初进入的是地球与空间科学学院,每天和地质标本、空间模型打交道。

但骨子里对数学的热爱,让她做出了一个让身边人都不解的决定,转入竞争激烈的数学系,这个选择没有捷径可走,她需要补修大量专业课程,面对比同龄人更繁重的学习压力,但她凭借着过人的天赋和韧劲,不仅跟上了进度,还逐渐在数学系崭露头角。

2025年2月,王虹与约书亚·扎尔合作,在国际顶级数学期刊《数学年刊》发表了一篇127页的长篇论文,正式宣告破解了困扰数学界百年的三维挂谷猜想。

这个由日本数学家挂谷宗一于1917年提出的难题,核心是探讨“是否存在一个体积任意小的集合,使得单位长度线段可在其中任意旋转”,近百年来全球数学家都在为之努力,却始终未能找到彻底的解决方案。

王虹团队独创了“尺度归纳法”和“结构定理”,从投影理论切入,通过反证法一步步推导,最终证明该猜想不成立,这一突破不仅终结了百年难题,更提出了全新的几何分析方法,为相关领域研究打开了新思路。

凭借这项成果和多年的学术积累,王虹的荣誉接踵而至,2023年,她获得Maryam Mirzakhani新前沿奖,成为首位获此殊荣的亚洲数学家,2025年10月,她先在世界华人数学家大会上斩获ICCM数学奖金奖,次日又拿下塞勒姆奖,成为该奖项历史上首位亚洲女性得主。

与此同时她还成为法国高等科学研究所成立70余年来首位女性终身教授,打破了该机构长期以来的男性主导格局。

更让人惊喜的是,王虹的研究并没有局限在纯数学领域,而是延伸出了丰富的跨学科价值。

她将调和分析工具应用到生物医学成像中,开发出新型断层扫描算法,让医学检测的精度得到提升,还与计算机科学家合作,把几何测度论引入人工智能几何感知模型,为AI的视觉识别能力升级提供了新的数学支撑。

她研究中发展的“波前集解耦技术”,还被应用到流体力学中纳维-斯托克斯方程的求解中,让理论数学与应用科学产生了奇妙的化学反应。

如今她已经成为2026年菲尔兹奖的热门候选人,有望成为首位获得该奖的中国籍女性数学家,同时还受邀在2026年国际数学家大会上作45分钟报告,继续在国际舞台上展现中国数学家的实力。

韦东奕

提到韦东奕,很多人脑海里会浮现出“北大扫地僧”的形象,穿着朴素,手里拎着矿泉水瓶,看似腼腆却在数学领域有着惊人的实力。

在北大期间,韦东奕在第四届丘成桐大学生数学竞赛中,他一人包揽了华罗庚、陈省身等四项金奖,还拿下了个人全能奖,创下了该赛事的历史纪录,他在竞赛中提出的解题方法,被学界称为“韦方法”,后来还被纳入《泛函分析讲义》等高校教材。

毕业后他继续留在北大深造,一门心思扎在偏微分方程与流体力学的研究中,创新性地提出了“预解估计方法”,为理解湍流现象开启了新路径。

2025年6月,他与团队在国际期刊《Forum of Mathematics, Pi》发表论文,成功解决了超临界散焦非线性波动方程的爆破问题,这个流体力学领域的核心难题,被国际同行评价为“该领域近十年的重大突破”。

面对国际学界的橄榄枝,韦东奕始终坚守初心,当年哈佛大学曾为他打破百年校规,提出可以直接免掉英语考试、为他配备专门的导师团队,邀请他前往深造,但他最终选择拒绝,留在北大继续自己的研究。

他始终扎根国内,致力于推动中国基础学科的自主发展,用实际行动诠释着学者的家国情怀。

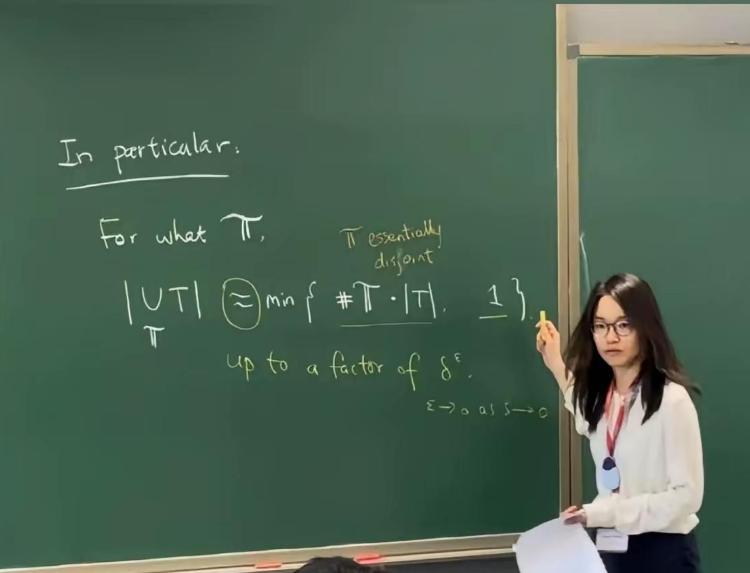

2025年夏天,北大智华楼里一场普通的学术讲座,因为两位天才的同框引发了广泛关注。

这是王虹回到母校举办的学术分享会,台下第一排坐着的正是韦东奕,田刚院士等权威人士也到场参与,讲座过程中,韦东奕一直认真聆听,偶尔低头记录,遇到关键的学术观点,还会微微前倾身体,专注的模样让人感受到他对知识的敬畏。

讲座结束后,更精彩的一幕发生了,王虹刚走下台,韦东奕就拿着笔记本上前,两人围绕几何分析与偏微分方程的交叉领域展开了交流。

韦东奕手里依然攥着他标志性的矿泉水瓶,语速不快却逻辑清晰地提出自己的疑问,王虹则耐心回应,时不时在笔记本上写写画画。

两人一聊就停不下来,从具体的解题思路到领域内的前沿动态,旁若无人地沉浸在数学的世界里,旁边想上前请教的学生们,只能静静等候,根本插不上话。

王虹和韦东奕的故事,从来都不是“天生天才”的剧本,王虹在法国深造期间,曾有过半年的迷茫期,她暂停数学研究尝试学习建筑,却因为缺乏系统基础举步维艰,那段经历让她重新认清了自己的核心优势,才坚定地回到数学领域。

韦东奕在研究生阶段,也曾遭遇研究瓶颈,面对复杂的方程问题一度陷入困境,但他没有放弃,而是沉下心来反复推导,最终找到突破方向。

结语

他们的经历告诉我们,所有的辉煌背后,都是日复一日的坚持和脚踏实地的付出,没有谁的学术之路一帆风顺,迷茫和瓶颈都是常态,而支撑他们走下去的,是对数学最纯粹的热爱和不轻易放弃的韧劲。

未来,期待有更多年轻人能被他们的故事打动,投身基础研究领域,在各自的赛道上坚守热爱、勇于探索,让中国学术在国际舞台上绽放出更耀眼的光芒。

来源:新浪财经

来源:每日经济新闻