少时蒙父艺 稚笔启初心

1966 年 3 月,冯爱敏出生在卢店的一个普通家庭,父亲冯增鑫彼时已是登封市文化馆颇具声望的书画家。在她的记忆里,童年的家里永远飘着墨香 —— 书桌案头摊着父亲未完成的山水画,砚台里的墨汁日日新鲜,毛笔、宣纸整齐码在柜中,连空气里都浸着书画的气息。这种耳濡目染,比任何刻意的教导都更有力量,冯爱敏还没学会握笔写字时,就喜欢蹲在父亲身边,用手指蘸着清水在桌面上模仿画山、画树,父亲从不催促,只在她抬头询问时,轻轻握住她的小手,教她 “横要平,竖要直,画山要有起伏,画树要有生机”。

13 岁前,冯爱敏曾有过一段 “学医插曲”—— 爷爷是当地有名的医生,擅长针灸,格外喜欢活泼的她,常带着她走街串巷问诊,还教她认穴位、练针法。但爷爷去世后,父亲冯增鑫看出她对笔墨的偏爱,没有强迫她延续医道,而是将她重新拉回书画的世界。那时冯爱敏上学成绩不算突出,却愿意在放学后一头扎进父亲的书房,临摹柳公权的楷书、父亲擅长的篆书作品,描摹《芥子园画谱》里的花鸟。父亲从不给她定严苛的目标,只告诉她 “书画是养心的事,喜欢就多画,不喜欢也没关系”,正是这份松弛的引导,让冯爱敏对书画的热爱没有变成负担,反而成了最自然的习惯。

职场初涉足 设计练功底

1983 年,冯爱敏从卢店初中中心校毕业,1983年进入登封四中读高中,1985 年,她听从父亲建议先进入社会历练。1985 年下半年,登封市印染厂刚刚成立,急需懂花布床单设计的年轻人,父亲冯增鑫虽与厂长不算深交,但知道厂里缺人且女儿有绘画基础,便推荐冯爱敏去 “学习花布床单设计”。彼时的冯爱敏对 “花布设计” 毫无概念,只知道这是 “用画笔做事”,便带着一股新鲜劲入了职。

在印染厂的一年多里,冯爱敏像是一块海绵,疯狂吸收设计知识。那时没有电脑设计,所有花布床单纹样都要靠手绘 —— 从牡丹、月季等花卉图案,到几何、缠枝等基础纹样,她都要先在草稿纸上反复修改,再用拷贝纸拓到正式画纸上,上色、勾线、调整比例,每一步都不能出错。起初她画的纹样要么太复杂不适合批量印染,要么太简单缺乏美感,厂长也曾委婉地说 “再练练”。冯爱敏没气馁,晚上回到家就向父亲请教:“怎么让画的花既好看,又能印在布上不变形?” 父亲冯增鑫没有直接给答案,而是翻出自己收藏的传统纹样画册,让她观察 “缠枝莲”“宝相花” 的线条规律:“传统纹样能流传下来,就是因为它兼顾了美和实用,你设计花布也一样,要记住‘好看是基础,能用是关键’。”

1987年底,登封啤酒厂开始招工,其中 “商标设计” 岗位正好对口冯爱敏的技能。她抱着 “多尝试” 的心态报名,顺利通过考试,拿到了入职手续。但就在准备入职时,父亲冯增鑫找她谈了一次:“你现在会的设计,都是跟着师傅学的‘皮毛’,要是能去专业学校系统学一学,以后路会更宽。” 那时武汉市第一商业学校正好开设 “商标装潢” 专业,父亲托人打听了招生信息,鼓励她 “先上学,再工作”。冯爱敏犹豫过 —— 啤酒厂是 “铁饭碗”,放弃可惜,但一想到能系统学设计,她还是咬牙同意了。1987年 4 月,她办好啤酒厂的 “留职手续”,8 月就背着行李去了武汉,开启了专业学习之路。

武汉求艺路 专攻商标学

武汉市第一商业学校的 “商标装潢” 专业,是当时少有的聚焦 “商业设计” 的学科,课程涵盖商标设计、包装装潢、广告绘画等,从理论到实践都很系统。冯爱敏是班里少数有过设计经验的学生,但她没有骄傲,反而比其他人更刻苦 —— 因为她知道,自己是 “放弃了铁饭碗来上学”,必须学到真本事。

那时学校的专业课从 “美术基础” 开始补起:早上练素描,对着石膏像画光影、练透视;下午学色彩,用水彩、水粉调配不同色调;晚上则啃《商标法》《商业美术设计原理》等理论书。冯爱敏的素描基础不算扎实,画出来的石膏像总显得 “软塌塌”,她就利用午休时间留在画室,对着同学的优秀作品反复临摹,还把父亲寄来的 “素描技法笔记” 带在身边,遇到不懂的就标出来,周末写信向父亲请教。父亲冯增鑫的回信总是很长,不仅讲素描的技巧,还会结合自己画画的经验说:“素描练的是‘观察’,你看石膏像的明暗交界线,就像画山水时的山石轮廓,要‘看准了再下笔’,不能凭感觉。”

在武汉的一年里,冯爱敏不仅学到了专业知识,还开阔了眼界。学校经常组织他们去武汉的商场、印刷厂参观,看不同品牌的商标设计,了解印刷工艺对设计的影响;周末她会去武汉美术馆看展览,遇到书画展就格外留心,把看到的好作品记在本子上,回去后模仿着画。有一次她看到一幅花鸟画,笔法细腻,色彩雅致,她站在画前看了半个多小时,回去后就给父亲写信描述,父亲回信说 “那是工笔花鸟画的技法,你要是喜欢,以后我教你”—— 这也为她后来主攻花鸟画埋下了伏笔。

1988年夏天,冯爱敏顺利毕业,拿着 “商标装潢” 专业的毕业证回到登封。回到啤酒厂后,她被安排在 “宣传科”,专职负责啤酒厂的商标设计和产品包装,从啤酒瓶贴到包装箱图案,都由她一手完成。那时啤酒厂推出一款新的 “清爽型啤酒”,她设计的商标用了淡蓝色的水波纹背景,搭配白色的麦芽穗,简洁又醒目,上市后很受消费者喜欢,厂长笑着说 “没白让你去武汉上学”。

房管局履职 摄影添新能

1995 年 3 月,冯爱敏的人生迎来一次重要转折 —— 父亲冯增鑫得知登封市房地产管理局有政务服务岗位空缺,考虑到她是党员、有基层工作经验,便建议她 “换个稳定的环境,兼顾家庭和兴趣”。那时冯爱敏已经结婚生子,啤酒厂的工作虽然对口,但经常需要加班赶设计,照顾孩子不便,她考虑后同意了。通过自身考核,她顺利入职登封市房管局,从此开启了长达近 20 年的政务服务生涯。

刚入职时,冯爱敏被分配到 “交易中心”,负责房产交易的资料整理和登记。这份工作与 “设计”“书画” 毫不相干,每天要面对大量的表格、文件,核对信息、录入数据,繁琐又枯燥。但身为党员的她没有抱怨,反而把 “设计时的细致” 用到工作中 —— 表格填写不允许有错别字,她就逐行核对;资料归档要整齐,她就按日期、按类别分类摆放,甚至给每个档案盒贴上 “手绘标签”,既清晰又好看。同事们都说 “冯爱敏做事靠谱,连标签都比别人的整齐”,领导也看在眼里,没过多久就把她调到 “行政办事大厅”,负责房产证办理、房产抵押等对外窗口业务,后来还提拔她当了办事大厅副主任,享受正股级待遇。

有一次房管局要办 “住房政策宣传展”,需要把历年的房产档案、办事流程做成展板。领导找冯爱敏商量:“展板设计能不能也让你负责?” 她一口答应,利用下班时间,把政策内容梳理成 “图文结合” 的形式 —— 重要条款用加粗字体,搭配简单的手绘图标(比如房产证用一个小本子图标,抵押流程用箭头表示),展板背景用淡灰色,既不刺眼又显得正式。展览办出来后,来办事的群众都说 “这个展板看得懂,比光写字强多了”,领导也夸她 “会把‘设计’和‘工作’结合起来,是个多面手”。

除了摄影和宣传设计,冯爱敏在房管局还 “藏着一个小爱好”—— 单位每年都会举办 “系统内书法比赛”,从青年节到国庆节,每次她都主动参加。别人参赛是 “应付任务”,她却是 “认真准备”—— 提前一周就开始练笔,写楷书、篆书,内容选的是与 “房产政策” 相关的短句,比如 “为民办事,廉洁奉公”“规范房产交易,保障群众权益”。每次比赛,她的作品总能拿第一,同事们开玩笑说 “冯主任不仅会办事,字也写得好,真是没短板”。她却笑着说 “都是小时候跟着我爸练的基本功,不算啥”—— 其实她心里清楚,正是房管局的这些 “额外任务”,让她的书画、摄影技能没有荒废,反而在 “实用场景” 中得到了锻炼。

内退寻初心 书画再深耕

2012年,冯爱敏按政策提前内退,此前父亲冯增鑫仍在世,她便常陪父亲一起练字画画,终于有了大把时间专注于 “书画” 这个初心热爱。内退那天,她收拾办公室,把房管局的工作证、获奖的书法作品、拍过的宣传照片整理好,最后看了一眼自己设计的展板,心里满是踏实 —— 职场生涯没有辜负时光,接下来,该好好 “补偿” 自己的书画爱好了。

工笔画讲究 “细致”,勾线要稳,上色要匀,一幅简单的荷花图,往往要画一周 —— 先用淡墨勾出花瓣、荷叶的轮廓,再用白色打底,然后分染粉色(花瓣)、绿色(荷叶),最后罩染底色,每一步都不能急。冯爱敏性子不算慢,但画工笔画时却格外有耐心,有时一笔没勾好,就撕掉重画,绝不敷衍。父亲见了说 “你这股劲,跟我年轻时一样”,她笑着回答 “都是您教的,书画哪能糊弄”。

2011年父亲冯增鑫去世后,冯爱敏把父亲的书画作品、笔记都珍藏在画室里,每次画画前,都会先翻看父亲的旧作,仿佛父亲还在身边指导。2024年春天,她画了一幅《荷花图》,花瓣粉嫩,荷叶清新,还在旁边题了一行篆书小字 “出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,对着父亲的遗像轻声说:“爸,您看我这画,是不是比以前进步了?”

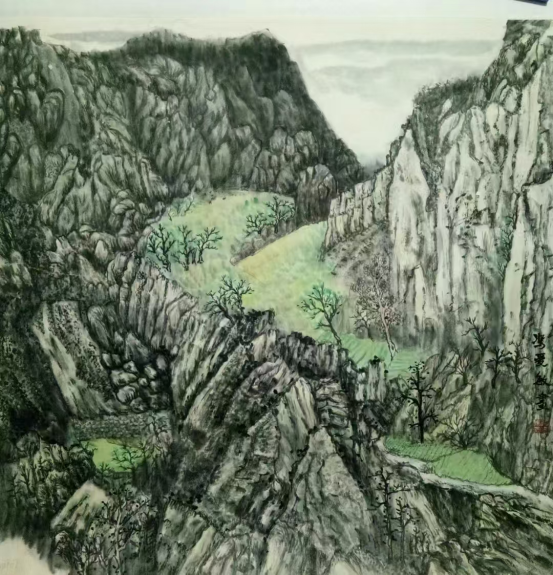

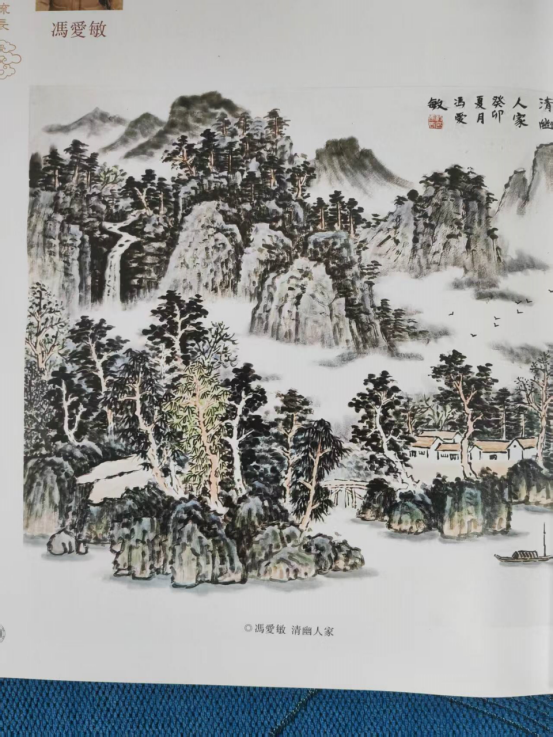

除了自己创作,冯爱敏还跟着父亲生前的书画好友参加各类活动 —— 登封市美协组织的写生,郑州市美协的展览,甚至河南省美协的作品征集,她都积极参与。2024年,郑州市美协的朋友告诉她 “你的作品已经够河南省美协会员的条件了”,她起初不敢相信,想起父亲生前鼓励她 “多参与、多进步”,便决定试试。2024年3月,她按要求提交了 3 幅作品(2 幅山水画,1 幅花鸟画),虽然结果还没出来,但她并不在意:“加入美协是对自己的认可,但画画本身才是最开心的事,就算没通过,我也会继续画,不辜负我爸的期望。”

在书画之外,冯爱敏的摄影技能也没落下 —— 内退后,她经常带着相机去卢店的街头、登封的山里拍照,拍老人下棋,拍孩子玩耍,拍山水风光,然后把照片洗出来,贴在相册里,有时还会给照片配几句篆书题字。有一次房管局的老同事找她,说 “单位要做‘老照片展’,你能不能把当年拍的宣传照贡献出来”,她一口答应,翻出珍藏的相册,选出几十张照片,还帮着同事一起排版、配文字。老同事说 “还是你细心,这些照片要是丢了,就太可惜了”,冯爱敏却说 “这些都是大家的回忆,能帮上忙就好,我爸要是知道,也会支持我的”。

内退不久,冯爱敏就遇到了一件 “小事”—— 邻居家的孩子 5 岁,特别喜欢画画,却找不到合适的培训班,要么太功利(只教考级内容),要么太随意(老师不管不问)。邻居知道她跟着父亲冯增鑫学过书画,就问 “能不能帮着教教孩子”,她爽快答应,每天下午把孩子接到家里,教他用蜡笔涂画小动物、用彩铅勾勒小风景。

没想到没过多久,其他邻居也陆续找上门,有的带着 6 岁的孩子,有的领着 10 岁的学生,希望能一起跟着学。家里的小桌子摆不下了,孩子们的笑声却让冯爱敏心里暖暖的 —— 她想起小时候跟着父亲学画的日子,干脆决定 “办个正经画室,专门教孩子画画”。2013年左右,“英才画室” 正式开起来,后来按规定登记为 “英才教育培训中心”,但家长和孩子们都习惯叫它 “英才画室”,觉得这样更亲切。

画室选在登封市区少林大道上,不大的房间被收拾得干净明亮:墙上贴满孩子们的作品,有歪歪扭扭的太阳、五颜六色的花朵,还有模仿冯爱敏画风的小荷花;桌子上摆着整齐的画笔、画纸和颜料,都是她特意选的无毒环保款。她给画室定的理念很简单:“不教考级技巧,不搞升学辅导,就培养孩子的兴趣,让他们觉得画画是件开心的事。”

冯爱敏教画画从不用 “标准答案” 约束孩子。有一次,一个孩子把树叶画成了蓝色,家长觉得 “不符合现实”,非要让孩子改成绿色。她拦住家长说:“树叶可以是绿色,也可以是孩子喜欢的蓝色 —— 画画不是为了‘画得像’,是为了让孩子敢想、敢表达,这比什么都重要。” 她还会在每节课结束后,在孩子的画纸背面写一句鼓励的话,有的写 “你的小鸟画得真有活力,好像要飞起来啦”,有的写 “这幅山水画的石头很有想法,继续加油”。

半生笔墨伴 平淡亦从容

从 1966 年出生,到 2025 年近 60 岁,冯爱敏的半生没有惊天动地的成就,却在 “书画” 与 “生活” 的交织里,活成了自己喜欢的样子。作为党员,她在职场上从印染厂的设计新人,到房管局享受正股级待遇的副主任,始终认真对待每一份工作,用书画、摄影技能为政务服务添彩;作为书画爱好者,她从父亲身边临摹的稚童,到能独当一面的创作者,再到孩子们喜欢的 “冯老师”,始终把笔墨当作最贴心的伙伴。

父亲冯增鑫虽然走了,但留下的书画、笔记,还有那句 “书画是养心的事”,始终影响着冯爱敏。如今,她画完一幅满意的作品,还是会对着父亲的遗像轻声 “汇报”;在画室教孩子握笔时,还是会想起父亲当年教她 “横平竖直” 的模样。这种 “传承” 不是刻意的 “子承父业”,而是把 “对书画的热爱” 悄悄藏在日子里,用自己的方式延续下去。