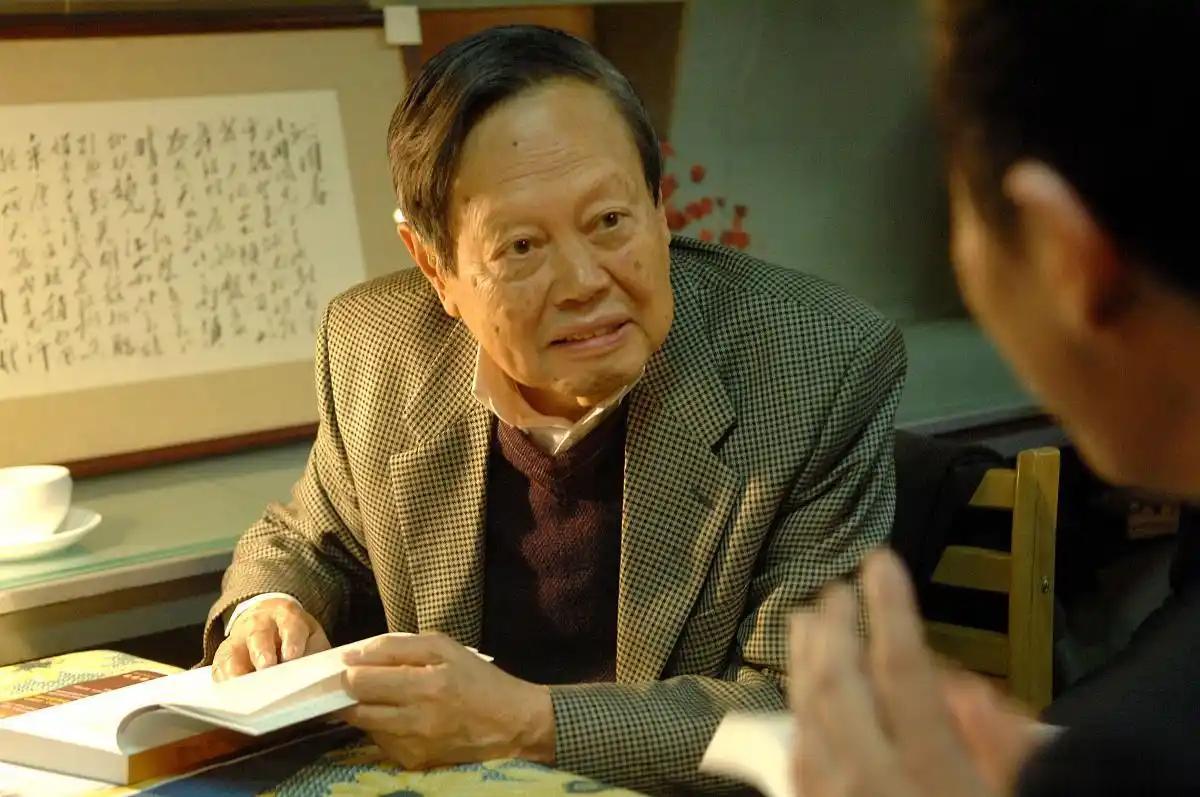

2024 年春,清华园的樱花树下,102 岁的杨振宁坐着轮椅,身边是相伴 20 余年的妻子翁帆。阳光透过花瓣落在他银白的发丝上,他正专注地听着身旁博士生讲解 “暗物质探测” 的最新进展,偶尔抬手扶了扶眼镜,开口提问时思路依旧清晰:“这个数据模型,有没有考虑宇宙膨胀的变量?”

围观的师生常忍不住好奇:这位横跨一个多世纪、经历过战乱与学术巅峰的物理学大师,为何能在百岁高龄仍保持如此好的精神状态?有人猜测他坚持高强度锻炼,有人说他有特殊的饮水秘诀,可杨振宁在一次公开访谈中却坦然道:“我不算爱运动,喝水也和普通人一样。能保持状态,靠的是另外四件事。”

这句平实的话,撕开了 “长寿 = 生理养生” 的常见误区。顺着他的人生轨迹回溯会发现,杨振宁的长寿,从来不是靠刻意的身体养护,而是 “精神有寄托、生活有规律、心态能平和、情感有联结” 这四大要素,在岁月里慢慢编织出的生命韧性 —— 它藏在他 90 岁仍站在讲台的坚持里,藏在他面对争议时的从容里,更藏在他与身边人温暖的相处里。

一、精神寄托

一、精神寄托“做研究的时候,我忘了自己的年龄。” 这是杨振宁常对学生说的一句话。对他而言,物理学不是谋生工具,而是贯穿一生的精神支柱,这份寄托,成了他生命能量的重要来源。

早在西南联大求学时,20 岁的杨振宁就展现出对物理的痴迷。

那时教室是茅草屋,下雨时雨声盖过老师讲课声,他就搬着小板凳坐在屋檐下,借着天光演算公式,常常一坐就是一下午。晚年回忆起这段日子,他笑着说:“那时候不觉得苦,满脑子都是‘为什么宇称会守恒’,这种琢磨的劲儿,比任何补品都管用。”

赴美后,即便在 1960 年代面临学术争议与国籍抉择的双重压力,他也从未放弃科研。1964 年,为破解 “规范场理论” 的关键难题,他在普林斯顿的办公室里待了整整三个月,每天除了吃饭睡觉,其余时间都在推导公式,草稿纸堆了半间屋。助手回忆:“杨先生那时候每天只睡五个小时,却从来不见他疲惫,反而眼睛越亮,他说‘解开这个难题,比休息更能让我放松’。”

2003 年回到清华后,81 岁的他更是重新找回 “教书匠” 的热情。他坚持每周给本科生上 “普通物理” 课,课堂上不用麦克风,声音洪亮,板书工整,从力学公式到物理史典故,娓娓道来。

有学生记得,一次他感冒发烧,医生建议卧床休息,可他还是准时出现在教室:“这节课讲‘相对论入门’,你们刚接触容易懵,我来讲更清楚。”95 岁时,他还在指导博士生的论文,每周固定时间和学生讨论,从数据模型到学术规范,一点不含糊。

除了学术,家国情怀也是他精神寄托的重要部分。1971 年首次回国时,看到国内科研条件落后,他就暗下决心 “要帮祖国搭起学术桥梁”;2000 年后,他推动成立 “杨振宁理论物理研究所”,吸引全球顶尖学者来华交流;即便到了百岁,他还关注着中国芯片产业的发展,在座谈会上提醒年轻科学家:“基础研究要沉下心,别被短期利益诱惑。”

这种 “为学术执着、为家国操心” 的精神状态,让他的生命始终处于 “活跃” 状态。正如他在《我的学术人生》中写道:“人就像一盏灯,精神寄托就是灯芯,只要灯芯不灭,灯光就不会暗。”

二、规律生活

二、规律生活提起长寿,很多人会想到 “疯狂锻炼”“特殊饮食”,可杨振宁的生活习惯,却透着一种 “不刻意的规律”—— 没有高强度运动,没有严苛的饮食禁忌,却在几十年里保持着稳定的节奏。

他的作息时间,从中年起就几乎没变过。

每天早上 7 点准时起床,洗漱后喝一杯温水,然后坐在书桌前读 1 小时外文期刊,无论是《物理评论快报》还是《自然》,他都坚持逐篇浏览,划重点做笔记;

8 点半吃早餐,通常是一杯牛奶、一个鸡蛋、两片全麦面包,偶尔会加一小碟家乡的酱菜,他说 “小时候妈妈做的酱菜,吃着舒服”;

上午 9 点到 11 点半是工作时间,要么备课、改论文,要么和学生讨论问题;

中午 12 点吃午饭,多是清淡的家常菜,清蒸鱼、炒时蔬,饭量不大,但吃得慢,细嚼慢咽;

下午 1 点到 2 点小睡半小时,醒来后喝杯茶,看会儿书,多是历史或文学类,他尤其喜欢读《论语》,说 “里面有做人的智慧”;

下午 3 点到 5 点继续工作,或出门散步,就在清华园里走一圈,大约 20 分钟,不疾不徐,看看花草,和遇到的师生打招呼;

晚上 6 点半吃晚饭,比午饭更简单,有时就是一碗粥、一碟小菜;

晚上 8 点到 9 点,要么和翁帆一起看电影,要么整理当天的工作笔记;

晚上 10 点准时休息,从不熬夜。

“规律不是束缚,是让身体形成习惯,不用花心思琢磨‘该做什么’,反而更自在。”

杨振宁曾这样解释自己的作息。他不喜欢刻意锻炼,觉得 “跑步、健身太累,不如散步舒服”,但每天的 20 分钟散步从不间断,风雨无阻;他也不忌口,偶尔会吃块巧克力,喝杯咖啡,说 “喜欢就吃一点,别过量就好”。

这种 “克制中的自在”,其实是对身体的尊重。他知道自己的节奏,不跟风、不勉强,让身体在稳定的规律中慢慢适应,反而减少了不必要的消耗。

正如清华园里的老园丁说:“杨先生就像园里的老槐树,不慌不忙,按自己的节奏长,反而长得结实。”

三、心态平和:不困于争议,让生命 “轻装前行”

三、心态平和:不困于争议,让生命 “轻装前行”杨振宁的一生,从不缺少争议 ——1960 年代的国籍选择、2004 年与翁帆的婚姻、晚年回国后的各种评价,每一次都能引发热议。

可他面对争议的态度,却始终是 “不辩解、不纠结”,这份平和,成了他生命里的 “减压阀”。

1971 年他首次回国,就有人骂他 “入了美国籍,还好意思回来”。面对质疑,他没有公开反驳,只是默默推动中美学术交流,帮国内引进外文期刊和科研仪器。

有人问他为什么不辩解,他说:“嘴巴长在别人身上,我解释再多也没用,不如做些实在事,时间会说明一切。”

2004 年,82 岁的他与 28 岁的翁帆结婚,舆论一片哗然,有人说 “翁帆图他的名声”,有人说 “杨振宁老牛吃嫩草”。面对这些刺耳的声音,他依旧保持沉默,只是和翁帆一起过着低调的生活 —— 一起在清华园散步,一起读诗,一起整理学术资料。

直到多年后,有记者问起这段婚姻,他才淡淡说:“翁帆是能懂我的人,我们在一起很开心,这就够了。”

晚年有人质疑他 “回国是为了享清福”,他也不生气,只是在开学典礼上对学生说:“我回来不是养老,是想把自己的知识传给你们,能多教一个学生,就是多为祖国做一点事。” 他从不把争议放在心上,因为他知道,自己的人生方向在哪里,外界的噪音再大,也影响不了他的脚步。

这种平和,不是 “麻木”,而是 “通透”。他经历过战乱,见过亲人离散,也尝过学术巅峰的荣耀,知道什么值得在意,什么该放下。正如他在一次访谈中说:“人生就像走山路,难免有石头硌脚,你要是总盯着石头生气,就忘了看路边的风景。不如把石头踢到一边,继续往前走。”

心态的平和,让他减少了内耗,把更多精力放在值得的事情上。这种 “轻装前行” 的状态,成了他长寿的重要助力 —— 毕竟,比起身体的疲惫,心里的纠结更消耗生命。

四、情感联结

四、情感联结“一个人的日子再规律,心态再好,没有身边人的温暖,也很难长久开心。” 杨振宁曾这样说。他的长寿里,藏着身边人满满的爱 —— 翁帆的陪伴、学生的牵挂、朋友的关心,这些情感联结,像阳光一样温暖着他的生命。

翁帆是他晚年最亲密的陪伴。

每天早上,翁帆会帮他准备好早餐,把当天要读的期刊放在书桌上;

上午他工作时,翁帆会在旁边整理资料,偶尔帮他递支笔、倒杯水;

下午散步时,翁帆会推着轮椅,和他聊校园里的新鲜事;

晚上看电影时,翁帆会帮他选喜欢的老电影,比如《卡萨布兰卡》,看到精彩处,两人还会小声讨论。

有一次杨振宁感冒,翁帆整夜守在床边,帮他量体温、换毛巾,第二天他好转后,笑着说:“有你在,我放心。”

学生的牵挂也让他倍感温暖。每年教师节,他的办公室里都会堆满学生送的卡片,有的是手写的祝福,有的是自己画的漫画;逢年过节,学生们会来看他,陪他聊学术,聊生活,有的学生还会带自己做的家常菜,说 “杨先生,尝尝我的手艺”。

90 岁生日时,他的学生们特意编排了一场 “物理与诗” 的晚会,用诗歌朗诵的方式讲述他的学术人生,他看着台上的学生,眼眶悄悄红了。

他还常和老朋友联系,比如物理学家周光召、数学家丘成桐,偶尔会一起吃饭、聊天,从学术聊到生活,像普通老人一样,分享彼此的喜怒哀乐。

有一次丘成桐来看他,两人聊起年轻时在普林斯顿的日子,笑着说:“那时候我们总争谁的公式推导更简洁,现在想想,真有意思。”

这些情感联结,让他的生命充满了温度。人不是孤岛,再强大的人,也需要身边人的陪伴与关心。正是这份温暖,让他在晚年不孤单、不寂寞,始终保持着积极的心态 —— 毕竟,被爱着的人,更容易感受到生命的美好。

五、长寿的启示,不是 “活多久”,而是 “怎么活”

五、长寿的启示,不是 “活多久”,而是 “怎么活”杨振宁的长寿之道,从来不是 “秘籍”,而是对生活的热爱与对生命的尊重。

他的四大核心要素,其实指向一个简单的道理:长寿的本质,不是单纯的生理指标,而是生命质量的支撑 —— 精神有寄托,就有了前行的动力;生活有规律,就有了稳定的基础;心态能平和,就减少了内耗;情感有联结,就有了温暖的滋养。

这对当下追求 “速成养生” 的人来说,是很好的启示。很多人每天跑几公里、喝各种养生茶,却总觉得疲惫,因为他们忽略了 “精神” 与 “心态” 的重要性 —— 没有精神寄托,锻炼只是机械重复;被争议困扰,再好的饮食也补不回心里的消耗。

杨振宁的长寿,还藏着对 “生命意义” 的理解。他不是为了 “活久一点” 而养生,而是因为 “想做的事还有很多”,所以自然而然地保持着好状态 —— 想给学生多上几节课,想帮祖国多培养几个人才,想和翁帆多看看清华园的樱花。

这种 “为了热爱而活” 的状态,比任何养生方法都管用。

2024 年生日那天,杨振宁收到了学生们送的一份特殊礼物 —— 一本 “物理手账”,里面记录着他历年讲过的课、指导过的论文、说过的话。他翻着手账,笑着对翁帆说:“你看,我这一辈子,没白过。”

这句话,或许就是他长寿的终极密码 —— 当一个人活得有意义、有热爱、有温暖,生命自然会慢慢延长,因为每一分每一秒,都充满了价值。

结语

结语102 岁的杨振宁,依旧在清华园里过着简单的生活 —— 早上读期刊,上午工作,下午散步,晚上和翁帆看电影。他的长寿,没有惊天动地的秘诀,只有四个朴素的要素:精神有寄托,生活有规律,心态能平和,情感有联结。

这四个要素,其实每个人都能做到 —— 找到自己热爱的事,保持稳定的生活节奏,不被争议困扰,珍惜身边人的陪伴。它们不是 “养生技巧”,而是 “生活态度”,是对生命的敬畏,对生活的热爱,对他人的善意。

正如杨振宁所说:“长寿不是目的,活得有意义才是。” 当我们不再执着于 “怎么活更久”,而是专注于 “怎么活得更好”,或许就能像他一样,在岁月的流逝中,保持生命的韧性与温度 —— 这,才是长寿的真正意义。

如今,清华园的樱花每年都会开,杨振宁的故事也会被一届届学生传颂。

他的长寿之道,不仅是一段个人经历,更是一份送给所有人的生活礼物 —— 告诉我们,生命的长久,从来不是靠 “补” 出来的,而是靠 “活” 出来的。