凌晨三点被牙痛惊醒,辗转反侧时突然想起:五年前那颗做过根管治疗的牙齿,当时医生说“治好了就没事了”。

可此刻的刺痛分明在提醒:这颗“死牙”或许从未真正平静。

根管治疗能让许多濒临拔除的牙齿重获新生,但很多人不知道的是,这场手术的“保质期”并非无限。

五年后,那颗看似“治好了”的牙齿,可能正悄然走向三种截然不同的结局。

结局一:隐秘的感染复发

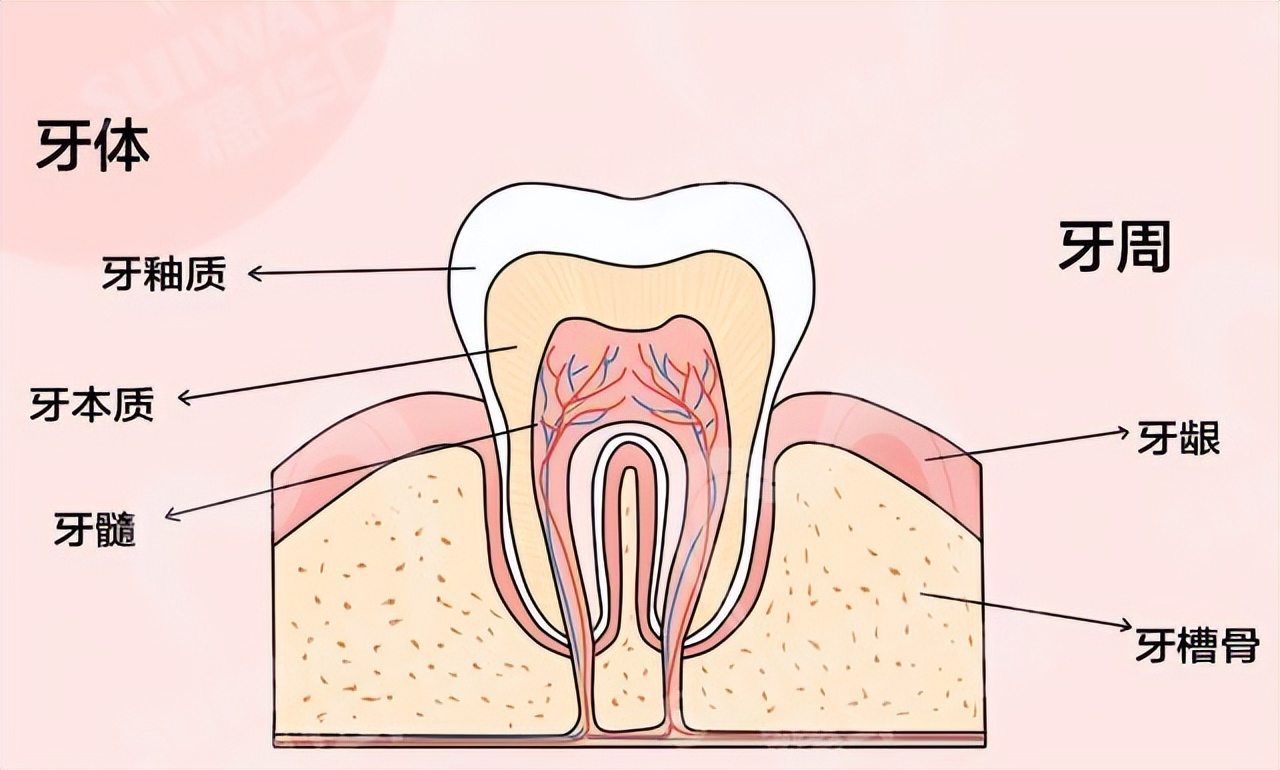

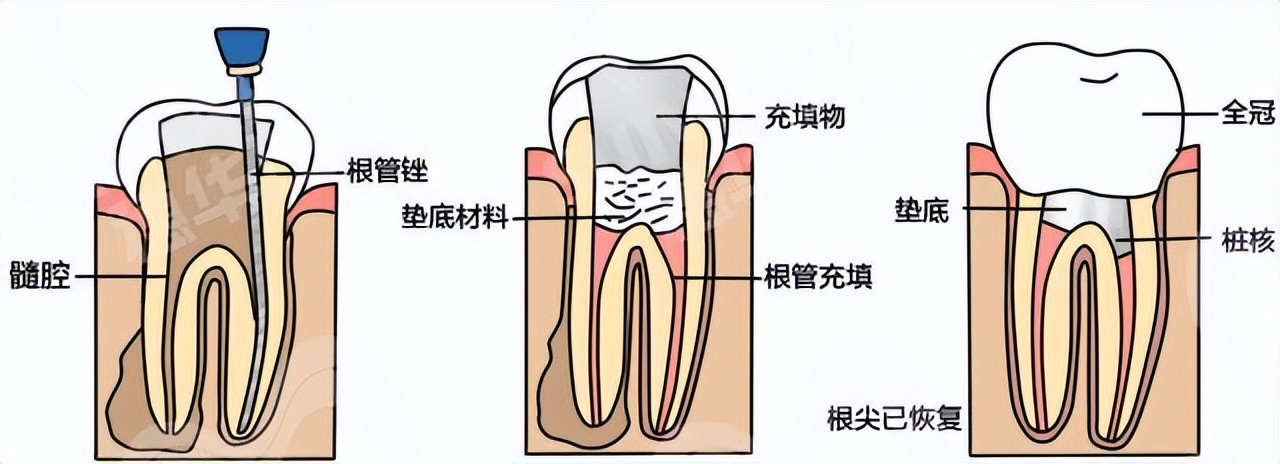

根管系统如同树木的根系,主根管外还分布着无数细小的侧支根管。

即便医生在首次治疗时尽可能清理主通道,仍可能有部分细菌潜伏在微小分支中。

这些残存细菌在五年内可能持续繁殖,当免疫力下降、口腔卫生恶化或牙冠修复体破损时,就会突破封堵材料,引发再次感染。

复发感染的典型表现包括:

● 牙龈反复出现脓包

● 牙齿咬合时产生闷胀感

● 原本无痛的牙齿突然对冷热敏感

更棘手的是,二次感染的细菌可能产生更强的耐药性,常规根管消毒药物的效果大打折扣。

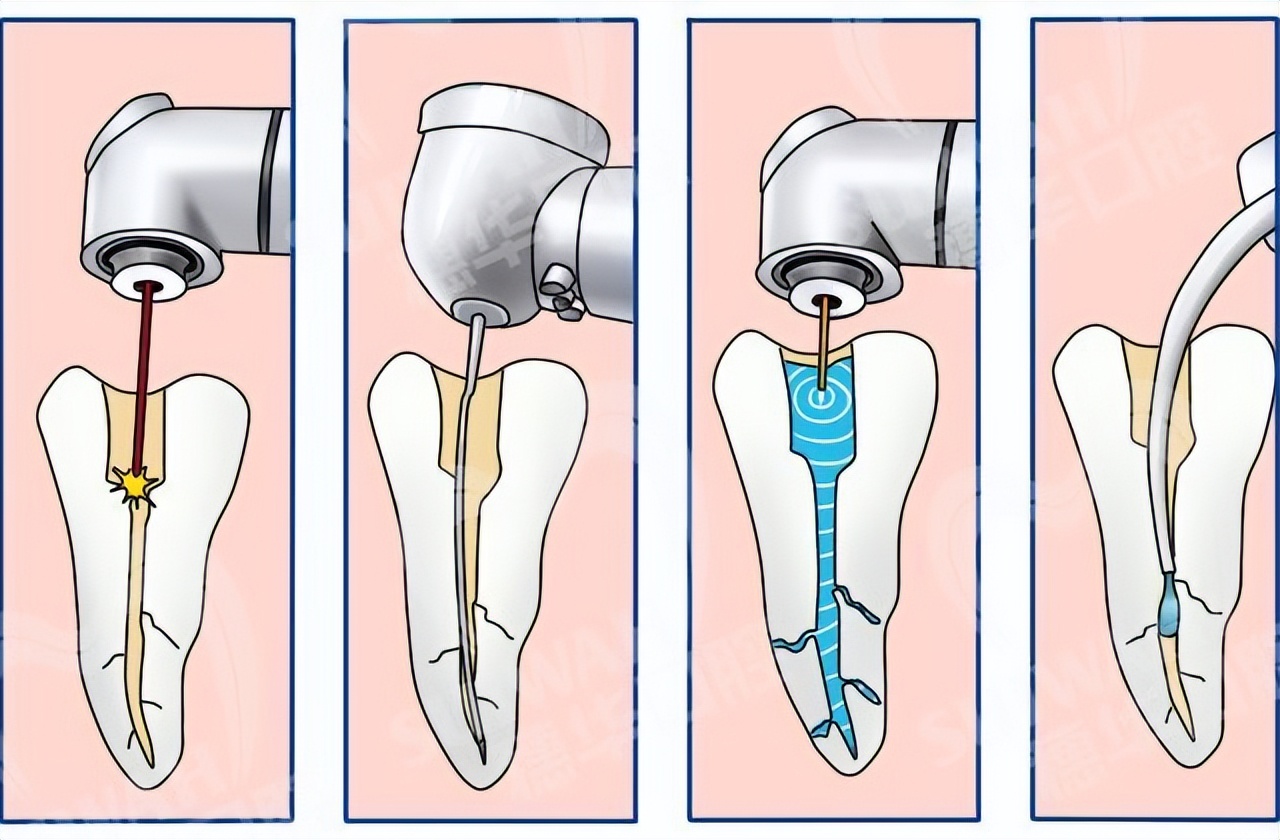

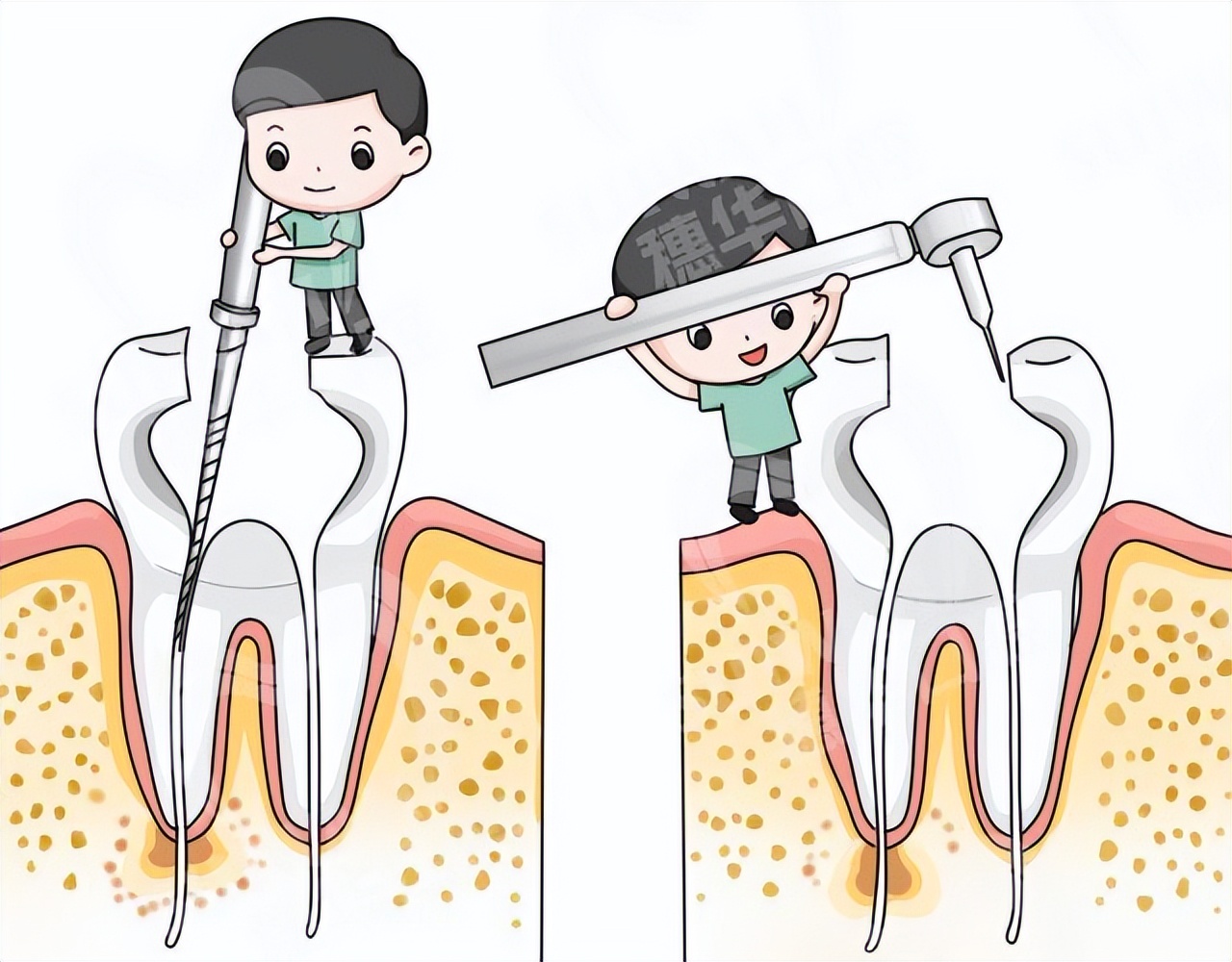

此时需要重新打开牙齿,在显微镜下彻底清除感染组织,部分复杂病例甚至需要结合根尖手术才能控制炎症。

预防关键:

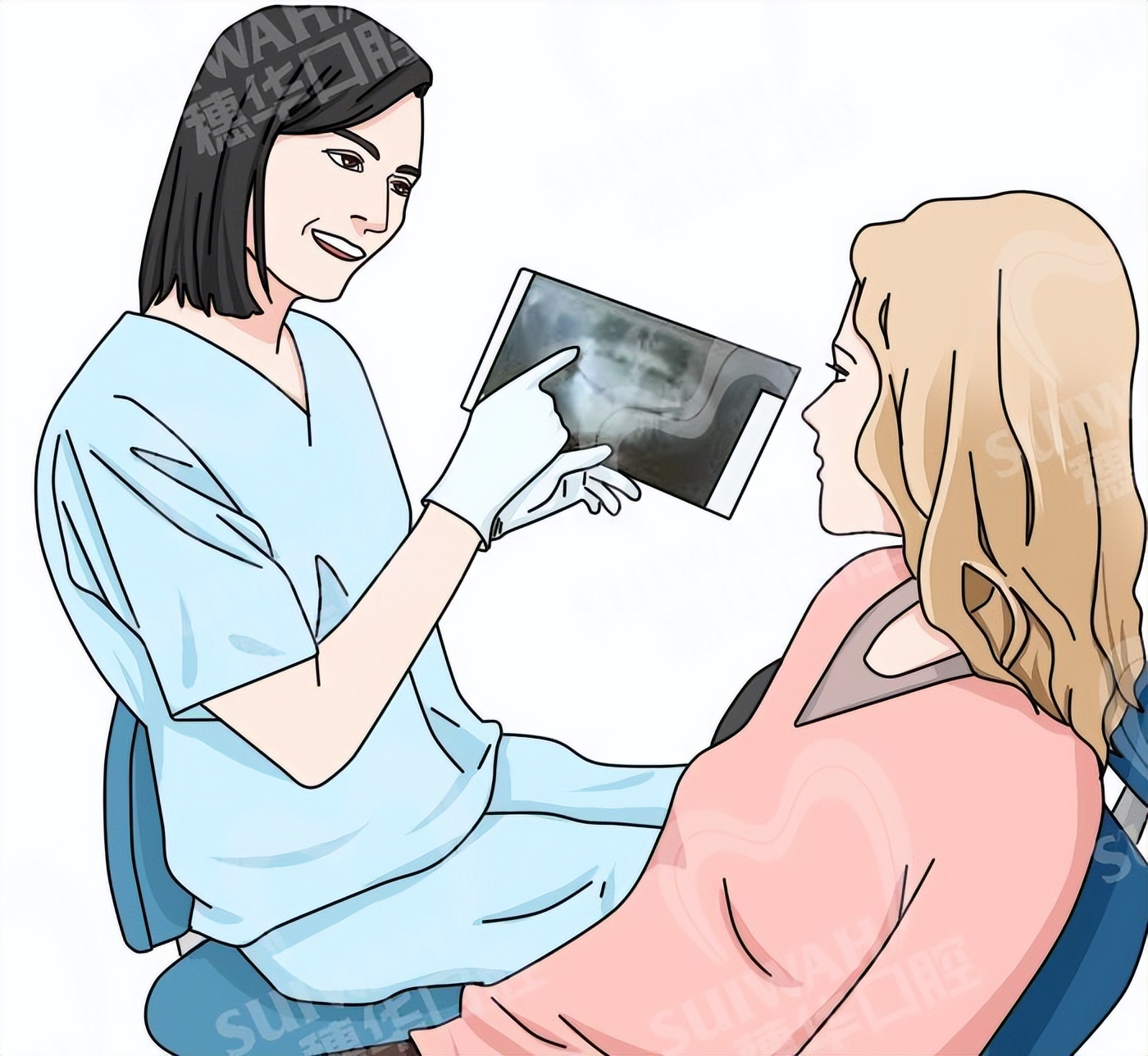

治疗完成后3个月、6个月、1年需定期复查,通过X光片观察根充材料是否密合、根尖周组织是否健康。

日常避免用患牙咬硬物,防止牙冠崩裂导致细菌侵入。若发现修复体边缘有食物嵌塞或颜色改变,应及时就诊调整。

结局二:脆弱的牙体折裂

活髓牙通过牙髓中的血管持续为牙体输送钙质,保持牙齿的韧性和抗折能力。

根管治疗后的牙齿如同被抽干水分的树干,虽然保留了外形,但内部结构已变得脆弱。

五年后,随着咀嚼力的反复作用,牙颈部可能悄然出现微裂纹,最终发展为冠折、根折或纵裂。

牙体折裂的预警信号常被忽视:

● 咀嚼时突然出现的“咔嗒”声

● 冷热刺激后持续数分钟的疼痛

● 用指甲轻划牙面能感觉到粗糙边缘

一旦发生折裂,若裂纹未波及牙根,尚可通过牙冠延长术或桩核冠修复;若折裂线深入牙根,往往只能选择拔除,后续种植或镶牙的成本和风险将大幅增加。

加固方案:

根管治疗当天就应考虑全冠保护,金属烤瓷冠或全瓷冠能将牙齿整体包裹,均匀分散咬合力。

对于牙冠缺损较大的牙齿,可先进行高强度树脂充填或嵌体修复,再制作牙冠。

避免用患牙开瓶盖、咬坚果等暴力行为,夜间有磨牙习惯者需佩戴咬合垫。

结局三:邻牙的连锁反应

牙齿在口腔中并非独立存在,每颗牙都通过牙周韧带与邻牙形成稳定的咬合关系。

当某颗牙经过根管治疗后,若长期缺乏有效保护,可能出现以下连锁反应:

1咬合失衡

患牙因失去牙髓营养逐渐变脆,患者会下意识避免用其咀嚼,导致健侧牙齿过度磨损。

五年后可能出现单侧关节弹响、面部肌肉酸痛等症状。

2食物嵌塞

若牙冠修复体与邻牙接触不紧密,食物残渣会持续压迫牙龈,引发牙龈萎缩甚至牙周病。

邻牙的牙颈部可能因长期承受异常压力出现楔状缺损。

3牙列移位

缺失牙冠保护的牙齿可能逐渐倾斜,对颌牙也会因失去咬合对抗而过度伸长,最终导致整个牙列的排列紊乱。

维护策略:

每半年进行一次专业洁治,清除牙结石的同时检查修复体边缘密合度。

使用冲牙器和牙间隙刷清洁邻面,防止食物滞留。

若发现邻牙出现冷热敏感或牙龈红肿,应及时进行脱敏治疗或牙周基础治疗。

延长根管牙寿命的黄金法则

根管治疗后的牙齿能否长期存活,取决于三个关键因素:彻底的治疗、严密的封堵、及时的保护。

治疗阶段需选择经验丰富的医生,确保根管清理和充填到位;

治疗后24小时内避免用患牙咀嚼,待局部麻醉消退后再进食;

牙冠修复阶段不可拖延,研究显示,未做牙冠保护的根管牙五年存活率不足50%。

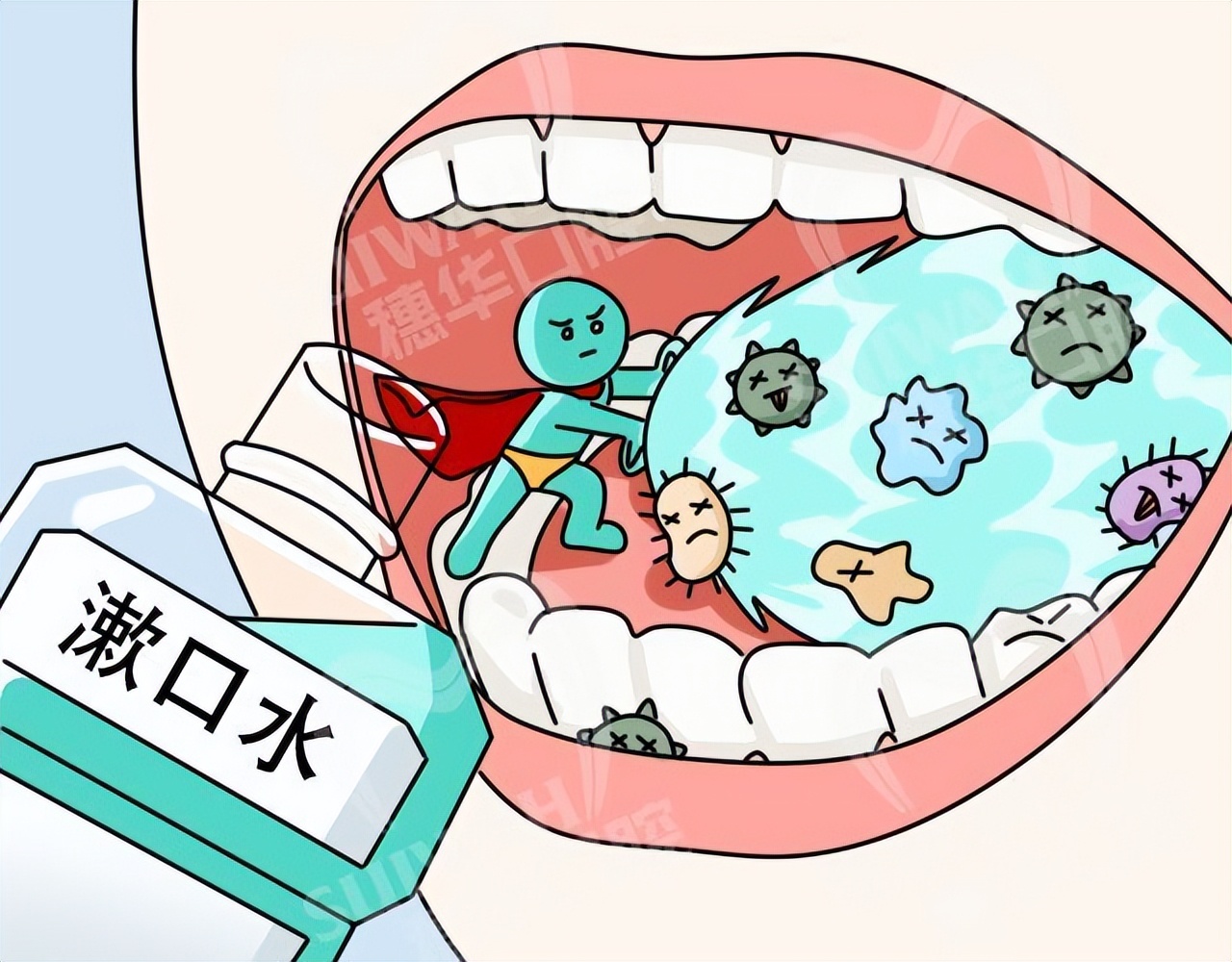

日常护理中,建议使用含氟牙膏增强剩余牙体硬度,配合抗菌漱口水减少口腔细菌数量。

每年拍摄全口曲面断层片,动态监测根尖周组织和牙槽骨变化。当出现任何异常症状时,切勿自行服用抗生素或止痛药掩盖病情,应及时复诊排查原因。

根管治疗不是终点,而是新维护周期的起点。从今天开始,给这颗“死里逃生”的牙齿多一点关注,或许十年后,它依然能陪你从容咀嚼生活的酸甜苦辣。