抗日战争,是中华民族永志不忘的血泪史诗。当我们今天回望那段烽火岁月,在歌颂敌后战场游击战法的神奇、感叹全民抗战的伟力之时,是否也曾想过,那个在正面战场上与侵华日军进行一次次大会战的国民政府,究竟扮演了怎样的角色?它的贡献,是否被我们有意无意地简化甚至忽略了?今天,让我们拨开历史的迷雾,用数据说话,重新审视那段复杂而悲壮的历史。

一、 以血肉之躯筑起的“正面战场”

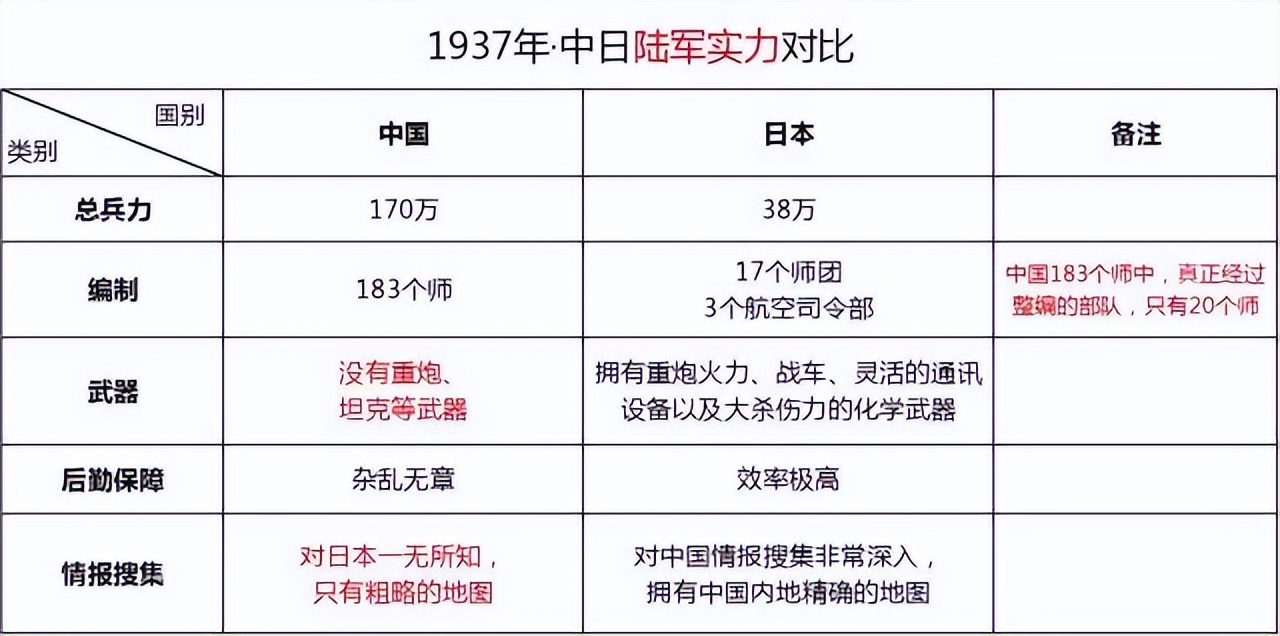

谈论国民政府的贡献,最直接、最无法回避的就是其领导下的国军承担的正面战场作战。这是一场实力悬殊到极致的对抗,也是一场用生命换取时间的悲壮坚守。

1. 主要会战与巨大伤亡

从1937年的淞沪会战开始,到1945年的湘西会战结束,国军主导了抗日战争中几乎所有的大型会战。根据何应钦所著《八年抗战之经过》记载,其中规模最大、最具代表性的有:

淞沪会战(1937.8-11):国军投入约75万人,日军约25万人。此战粉碎了日军“三个月灭亡中国”的狂言,虽然最终撤退,但歼敌4万余人,为中国沿海工业内迁赢得了宝贵时间。

太原会战(1937.9-11):国共两党军队首次在战场上配合作战,其中八路军取得了平型关大捷,打破日军不可战胜的神话。但整个战役未能守住太原,但有效迟滞了日军南下步伐。

徐州会战(1938.1-5):特别是李宗仁指挥的台儿庄战役,取得了抗战以来正面战场首次重大胜利,歼敌约2万人,极大地鼓舞了全国士气。

武汉会战(1938.6-10):抗战初期规模最大的战役,中国军队投入约100万,日军约35万。战役持续四个多月,虽以武汉失守告终,但歼敌近4万,迫使日军停止战略进攻,抗日战争进入相持阶段。

根据中国大陆权威历史学家刘大年在《中国复兴枢纽——抗日战争的八年》中引用的数据,在整个抗战中,国军伤亡高达321万余人(其中阵亡131万余人),负伤176万余人,失踪13万余人。这些冰冷的数字背后,是无数像张自忠、佟麟阁、赵登禹一样血洒疆场的将士。

2. 以空间换时间的抗战策略

正面战场的节节抵抗,其核心战略目的并非单纯的“御敌于国门之外”,而是“以空间换时间”。通过一系列大规模会战,不断消耗日军的有生力量,将其拖入战争的泥潭,从而打乱其速战速决的计划,为国家的战略转移(如工厂、高校内迁)和国际形势的转变(争取外援、等待太平洋战争爆发)创造了至关重要的条件。没有正面战场的顽强抵抗,敌后战场的开辟与发展将失去战略屏障和回旋余地。

二、 战时的经济与外交

国民政府在经济与外交这两条战线上的努力,同样不容忽视。这些努力虽然面临着诸多困难和挑战,但在一定程度上缓解了抗战时期中国所面临的经济压力和外交困境,为抗战的最终胜利做出了重要贡献。

1. 经济支撑与工业内迁

战前,中国绝大部分现代工业集中于东南沿海。抗战爆发后,国民政府组织了史诗般的工业内迁。据统计,至1940年底,共内迁工厂448家,技术工人1.2万余人,机器设备7万余吨。这些工厂在四川、云南、贵州等大后方迅速复工,生产出支撑前线的武器弹药、军需民用物资,形成了战时中国的工业命脉,堪称“中国版的敦刻尔克大撤退”。

同时,国民政府通过发行公债、法币改革、维持西南国际交通线(如滇缅公路)等手段,竭力维持战时经济的运转,其艰难程度可想而知。

2. 外交斡旋与国际地位的提升

在整个抗战期间,国民政府一直在为争取国际援助和同情而努力。从战争初期的孤立无援,到争取苏美援助,再到同盟国“中国战区”的领导者,蒋介石被任命为盟军中国战区最高统帅。

1942年,中国派出远征军入缅作战,直接支援盟军在南亚的战场。虽然初期经历了惨败,但中国驻印军和远征军在缅北、滇西的反攻中取得了辉煌胜利,重新打通了中印公路(史迪威公路)。

更重要的是,凭借中国战场对日本陆军主力的巨大牵制,中国得以在1943年签署《开罗宣言》,确认战后日本归还中国领土,并于1945年作为四大国之一参与发起联合国,成为安理会常任理事国。这是中国国际地位空前提高的标志,其基础正是中国人民的浴血抗战。

三、 贡献背后的局限与争议

在肯定其贡献的同时,我们必须以历史的、辩证的眼光看待国民政府在这场战争中的表现。其存在的严重问题,也是导致其最终失去大陆的重要原因。

1.指挥失灵与派系倾轧:这种指挥的失灵在抗战后期更为触目惊心。1944年的豫湘桂战役中,各级指挥官对敌情判断失误,各部之间协同极差,甚至为保存自身实力而见死不救。最终,国军在八个月内损失兵力数十万,丢失大小城市146座,让日军实现了从华北到越南的贯通,史称“豫湘桂大溃败”。这场溃败,不仅让中国战场在国际上蒙羞,也彻底暴露了国民党政权在军事和政治上的深刻危机。

与指挥失当相伴相生的,是军队内部盘根错节的派系矛盾。蒋介石的统治核心依赖于其嫡系“中央军”(如黄埔系),而在名义上服从中央的众多“杂牌军”(如桂系、滇系、晋绥军、西北军等地方军阀部队)则始终被区别对待。它极大地削弱了军队的整体战斗力,将巨大的民族牺牲浪费在了无尽的内耗之中。正如历史学家郭廷以所指出:“派系主义是国民党的癌症”,它在抗战这一生死存亡的考验中,显得尤为致命。

2.政治腐败与民生凋敝:战争本应是全民共赴国难的时刻,然而在国民党统治阶层内部,却滋生了利用战时经济管制政策大发“国难财”的惊人腐败。一个典型的例子是孔祥熙家族利用职权,在获取国家外汇配额、倒卖进口物资(如五金、药品)等方面牟取暴利,其行为甚至引起了盟国顾问的不满。更为普遍的是,各级官吏利用“统制经济”政策,在粮食、纱布、燃料等生活必需品的征收与配给中层层盘剥,中饱私囊。所谓“前方吃紧,后方紧吃”,正是当时大后方重庆、昆明等城市官僚权贵生活奢靡的真实写照。这种赤裸裸的权钱交易,使得国家本已稀缺的战时资源,未能有效用于抗战,反而流入了私人腰包。

腐败与无能,直接引发了失控的恶性通货膨胀。为应付庞大的军费开支,国民政府无节制地增发法币。据统计,抗战八年期间,法币的发行量增加了约400倍。例如,1940年100元法币能买一头猪,到1943年只能买一只鸡,而到了1945年,则只能买两个鸡蛋。这对于依靠固定薪金收入的公教人员、士兵家属和广大市民而言,无疑是灭顶之灾。大学教授不得不变卖书籍衣物,士兵的微薄军饷无法养家糊口,普通市民的储蓄瞬间化为乌有。这种无声的掠夺,使支撑着抗战的广大民众陷入了赤贫。

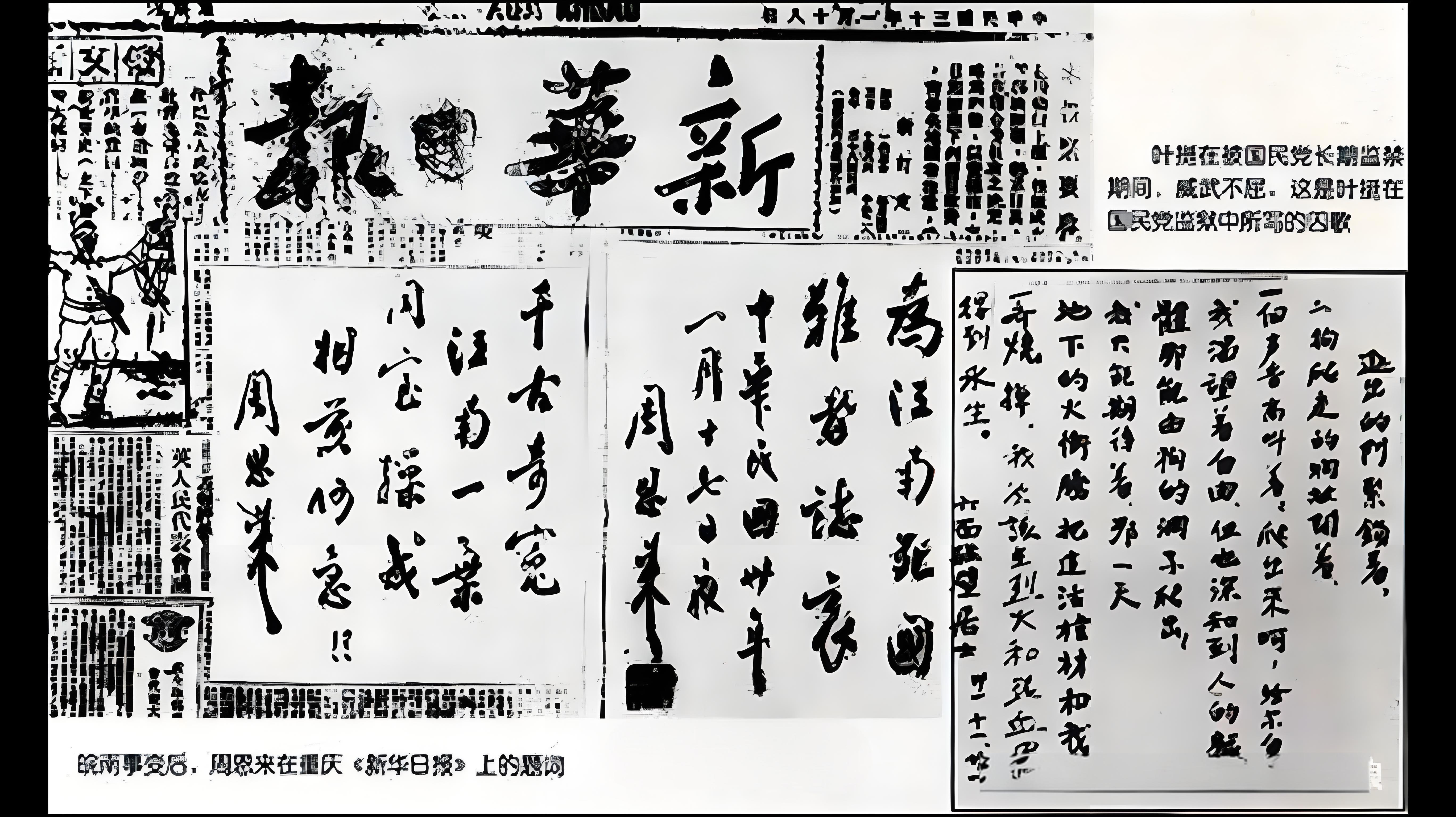

3.消极抗日与积极反共:随着抗日战争进入战略相持阶段,国民政府的政策重心发生了危险的偏移,“消极抗日,积极反共”的倾向日益凸显,成为消耗抗日力量、撕裂民族团结的致命伤。最典型的体现,便是1941年1月爆发的“皖南事变”。当时,奉命北移的新四军军部及所属部队共9000余人,在安徽泾县茂林地区遭到国军顾祝同预先部署的8万余重兵的突然袭击。经过七昼夜的血战,新四军大部牺牲或被俘,军长叶挺被扣押,副军长项英遇害。事后,蒋介石竟公然宣布新四军为“叛军”,撤销其番号。

这一事件震惊中外,它不再是此前的“摩擦”,而是一次有预谋、有组织的军事围歼。它将对内斗争的残酷性提升到了前所未有的高度,使国共合作濒临全面破裂的边缘。周恩来在重庆愤而题写“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急!”,深刻揭露了事件的本质。此举不仅受到中国共产党和国内民主力量的强烈谴责,也引发了苏联和美国的严重关切,使国民政府在国际舆论上陷入极大被动。

四、如何客观评价

回顾国民政府的八年抗战,国军无疑承担了初期抗战最主要的压力,付出了数百万官兵伤亡的巨大代价,为中华民族的独立和生存做出了不可磨灭的历史性贡献。正面战场的价值,在于其战略层面的坚守和牺牲。然而,其自身的腐败、低效和反人民性,又极大地限制了其力量的发挥,并最终被历史所淘汰。这正是一个政权复杂性的体现:它可以在民族危亡的关头成为抵抗侵略的主体,却无法因其抗战功劳而掩盖其统治的深层次矛盾。

我们应当如何平衡地看待一个政治实体在历史事件中的“功”与“过”?是功过分明,还是一笔糊涂账?国民政府在抗战中的表现,究竟是“领导不力”还是“力有不逮”?这其中的界限在哪里?这场全民族的战争,对我们今天理解“民族团结”和“国家治理能力”有何深刻的启示?

历史不是非黑即白的简单叙事,唯有直面其全部的复杂性与真实性,我们才能真正汲取智慧,告慰那些为民族存续而牺牲的先烈。