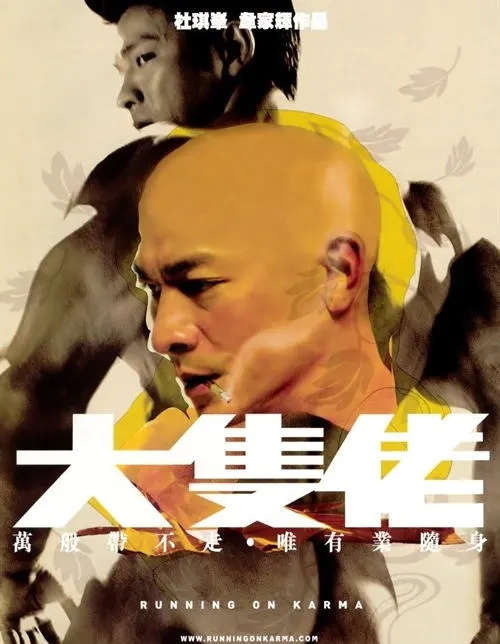

刘德华赤身演绎智者:《大只佬》(Running on Karma)告诉你因果的哲学

《大只佬》(内地译名《大块头有大智慧》)的英文名 “Running on Karma”,直白点出了电影的核心命题 —— 因果如影随形,却非宿命枷锁。这部 2003 年上映的作品,凭借刘德华颠覆性的 “赤身肌肉智者” 形象,以及张柏芝饰演的善良女警李凤仪的悲剧宿命,在金像奖斩获最佳电影、最佳编剧等多项大奖,却因内地版 21 分钟的删减一度被低估。

它绝非简单的 “善有善报、恶有恶报” 的说教,而是借一场跨越前世今生的因果纠葛,探讨了关于命运、选择与当下的深层哲学。

一、电影剧情:因果交织的宿命与觉醒

五台山武僧了因(刘德华饰),因好友小翠被逃犯孙果杀害,盛怒之下误杀一只小鸟。他在鸟尸旁静坐七日七夜,意外觉醒 “因果眼”—— 能看见众生背后承载的前世恶业,以及由此注定的死亡结局。这份顿悟并未带来解脱,反而让他陷入 “因果即宿命” 的绝望:既然累世恶业早已注定今生结局,修行与挣扎又有何意义?

他脱下僧袍,化名 “大只佬”,在香港过着放纵堕落的生活,靠卖弄肌肉、从事皮肉交易度日。

直到他遇见女警李凤仪(张柏芝饰),因果的齿轮再次转动。大只佬在李凤仪身后,看到了一个屠杀无辜百姓的日本兵幻影 —— 这意味着,李凤仪注定要为前世的滔天恶业付出生命代价。

为了验证因果,也为李凤仪的善良所动,大只佬两次出手救下她的性命,甚至借助因果眼破获离奇凶案,让李凤仪彻底信服了自己的宿命。但无论如何努力,日本兵的幻影始终挥之不去。深知无法对抗 “果” 的大只佬选择放弃,而李凤仪却不愿向命运低头:“反正都要死,不如死得有价值。”

她主动踏入深山寻找孙果,想为大只佬解开多年心结,最终惨遭孙果杀害,头颅被挂在树上,重演了日本兵当年的暴行。

李凤仪的死让大只佬再度被杀念吞噬,却在深山洞穴中遭遇了 “另一个自己”—— 那是他内心恶念幻化的孙果。一番激战与对话后,大只佬终于顿悟:因果的真谛从不是冤冤相报,而是 “当下种的因”。他放下怨恨,重回僧人身分,在山中等待五年,最终以慈悲之心感化孙果,带他下山伏法,完成了自我救赎与因果的和解。

二、角色对因果的理解:从执念到顿悟的三重境界

1. 大只佬(了因):从 “因果即宿命” 到 “当下破局”

最初的了因,将因果等同于无法挣脱的宿命。他看到小鸟因前世恶业注定被自己打死,小翠因前世因缘遭孙果杀害,便认定 “前世种恶因,今生必受恶果”,人力无法干预。这种认知让他放弃修行,陷入自我放纵。

遇见李凤仪后,他两次救人的尝试失败,更坚信因果的 “必然性”,甚至对李凤仪直言 “日本兵杀了人,你就要死,这是因果法则”。直到李凤仪的牺牲与心魔的拷问,他才真正看懂:“如是因,如是果,昨日因结成今日果,任何力量也改变不了。佛,只著力一件事,当下种的因。” 他终于明白,因果不是静止的宿命,而是动态的循环,当下的选择能改变果报的形态与意义。

2. 李凤仪:以 “当下行善” 对抗 “前世恶业”

李凤仪从未接受 “因果宿命论”。得知自己要为日本兵的恶业偿命时,她也曾痛苦沉沦,但很快觉醒:“如果无时无刻都要背着过去的负担,怎么处理当下、面对未来?” 她不纠结于前世的 “因”,而是专注于当下的 “行”—— 认真履职、帮助他人,甚至用生命完成利他的选择。

在她看来,因果的公平不在于 “谁造业谁受报”,而在于 “当下的善能赋予生命意义”。她用行动证明,即便无法改变 “必死” 的果,也能改变 “死亡” 的价值 —— 从被动承受恶报,变成主动种下善因,这正是对因果最鲜活的反抗与重塑。

心魔(孙果):“冤冤相报” 的因果误区

大只佬心中幻化的孙果,代表了对因果最浅层的误解:“李凤仪当日本兵时杀了很多人,她就应该死,不是吗?” 这种 “以恶制恶” 的逻辑,将因果简化为 “一报还一报” 的循环,最终只会让恶业不断累积,永无宁日。正如电影所揭示的,若因果只是冤冤相报,世人永远无法获得安宁,唯有打破这种执念,才能止息因果的纠缠。

因果的哲学:

1. 因果非宿命,定业可转

电影最核心的哲学突破,是打破了 “因果 = 宿命” 的认知误区。佛教中的 “定业” 并非 “注定之业”,而是 “有心为之” 引发的必然果报,但果报的内容、形式与意义,却能通过当下的选择改变。李凤仪的前世恶业注定她今生会遭横祸,但她的善良与牺牲,让死亡从 “无意义的厄运” 变成 “促成他人觉醒的善举”,这正是 “定业亦能转” 的最好证明。

因果就像一张网,前世的因是已经织就的绳结,无法拆解,但当下的选择可以改变网线的走向 —— 你无法抹去过去的痕迹,却能决定未来的模样。

2. 当下种因,是止息因果的唯一方式

电影通过大只佬的顿悟,传递了佛教因果观的核心:“佛只看中当下种的因”。过去的因已无法改变,未来的果却由当下的每一个选择塑造。大只佬放弃杀念、选择慈悲,是种下 “善因”;孙果最终忏悔伏法,也是为自己种下 “转恶为净” 的因;而李凤仪用一生行善,更是用无数个 “当下的善” 稀释了前世的恶业。

这种哲学并非否定因果的存在,而是强调人的主观能动性:与其纠结于 “为什么是我” 的宿命追问,不如专注于 “我现在能做什么” 的积极行动。当下的每一个善念、每一次善行,都是在为未来种下解脱的种子。

3. 一念成佛,一念成魔:因果的核心在 “念”

电影中反复强调 “一念” 的力量 —— 大只佬因一念杀心误杀小鸟,因一念绝望放弃修行,因一念慈悲完成觉醒;印度师兄因一念嗔恨杀害师弟,延续了宿世仇怨。佛教认为,“念” 是因果的源头,90 刹那构成一念,每一念的生灭都在塑造业力。

善与恶、佛与魔,从来不是遥远的标签,而是当下的选择。因果的循环,本质上是 “念” 的循环:若被恶念牵引,便会陷入冤冤相报的死局;若以善念主导,便能打破循环,走向解脱。

四、电影的动人之处:善良与觉醒的双向救赎

1. 李凤仪的 “凡人佛性”

李凤仪没有大只佬的因果眼,不懂深奥的佛学理论,却用最朴素的行动诠释了 “佛心”。她面对宿命不抱怨、不逃避,用善良温暖他人,用牺牲成就他人,这种 “知其不可为而为之” 的勇气,比任何修行都更动人。正如影迷所言:“大只佬整部戏都在努力参悟的东西,李凤仪大哭一场就顿悟了。” 她的动人之处,在于用凡人的脆弱与坚强,证明了 “当下行善” 本身就是一种觉醒。

大只佬的 “救赎之路”

刘德华饰演的大只佬,并非完美的智者,而是一个充满挣扎的普通人。他从愤怒、绝望、放纵,到被善良唤醒,再到最终放下执念,整个过程真实而震撼。他的赤身形象不仅是视觉冲击,更象征着剥离一切外在枷锁后,直面内心因果的坦诚。他的救赎,不是靠神通力改变命运,而是靠内心的觉醒接纳命运,并用慈悲心改变因果的走向,这种 “从沉沦到升华” 的转变,极具感染力。

3. 超越说教的现实共鸣

电影没有将因果哲学变成枯燥的说教,而是通过一个充满悬念与情感张力的故事,让观众在共情中领悟。它回应了每个人都可能面临的困惑:当遭遇不公时,如何面对?当命运既定,如何生活?电影给出的答案温暖而有力量 —— 不必对抗过去,不必焦虑未来,只需活在当下,以善念行事,以慈悲待人。

这种共鸣无关宗教信仰,而是关于生命的本质:无论过去有多少遗憾与罪孽,当下的选择永远拥有改变未来的力量。正如电影所传递的,真正的因果哲学,不是让人消极接受命运,而是让人积极创造命运。