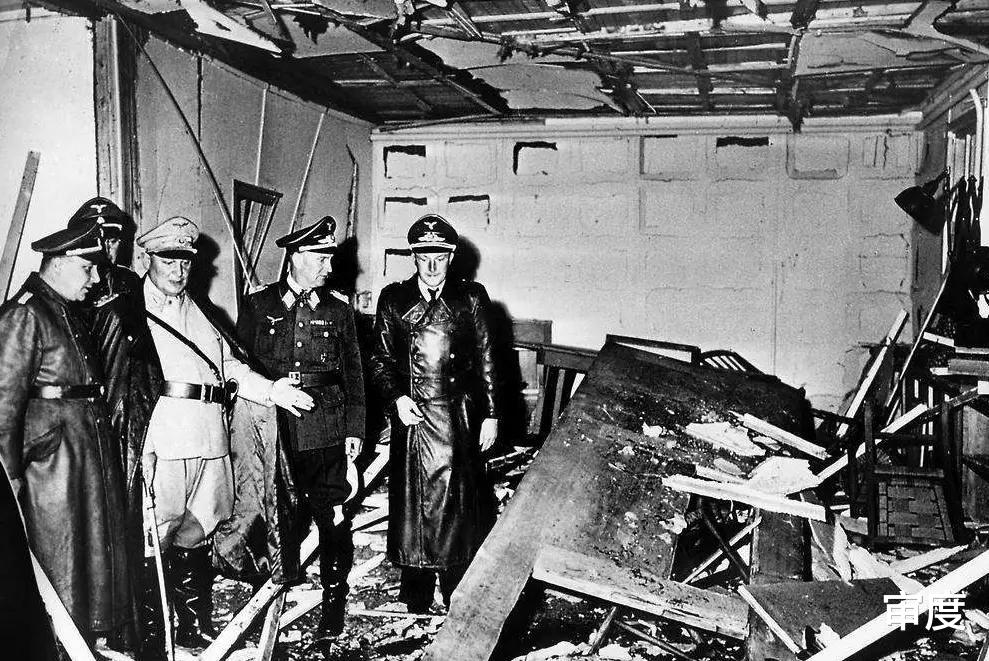

1944年7月20日,由施陶芬贝格集团策划的“瓦尔基里”行动宣告失败,作为刺杀目标的纳粹党魁死里逃生,旋即开始残酷的报复。

据元首近侍的战后回忆:盖世太保接到命令,要求将所有的处刑过程都拍摄下来,事后呈给元首观看。据说其中比较惨的,刽子手把大铁钩绑在钢琴线上,刺入囚犯的肚子,将其吊在空中慢慢等死。希特勒非常乐于观赏这个过程,甚至把它当成了一种娱乐节目。

这场清算一直持续到了二战末期,有数千人遭受牵连,其中就有他的心腹爱将,著名的隆美尔元帅。

根据资料:隆美尔曾是施陶芬贝格集团的座上宾,彼此暗中有所往来,且行动成功后,他也将在新的德国政府中担任陆军总司令一职。

显然,隆美尔不可能对这场暗杀不知情,可他选择了沉默。甚至我们可以大胆地猜测一下:隆美尔内心的良知早就压垮了忠诚,盼望着除掉希特勒,瓦解纳粹党,从而挽救德意志的未来。

站在希特勒的立场来看,从知情不报的这一刻开始,隆美尔便已无“忠诚”可言,其是否支持政变者,这一点已无关紧要;虽然决定赏赐这位爱将里面的退场方式,但在他眼里,隆美尔与那些令人憎恨的“变节者”,实则没有什么区别。

可以说,施陶芬贝格集团拟定的所谓“德国新政府”名单,事后沦为了阎王爷的生死簿,可其中却有一个例外:此人地位显赫,颇受希特勒宠信;与隆美尔一样,他也曾被政变者邀请到大本营做客,名字也赫然在名单之上。

然而蹊跷的是,此人的下场与隆美尔截然相反,不但躲过了清算,甚至元首对他的信任丝毫没有动摇,他便是第三帝国的军备部长,首席建筑师阿尔伯特·施佩尔。

政变当天,施佩尔只做了一件事便一声不吭地实现了逆天改命,后来在纽伦堡审判时,他还将其称为“彻底的巧合”。

施陶芬贝格集团想要拉拢施佩尔是有原因的,首先一点,后者的能力很强。

1943年9月,德国遭受盟军战略轰炸,工业受损严重,施佩尔却巧施手段,令德国战争物资产量不跌反涨,达到历史新高。

后来有幸存者揭开了其中的秘密:施佩尔为维持第三帝国战争机器的高速运转,下令征召大量劳动力投入生产,名义上称其为“志愿者”,实则都是抓来的“耗材”。当局为这些劳动力起了个名字叫“奴隶劳工”。

据统计,自施佩尔担任帝国战备部长以来,当局至少征召了500万奴隶劳工,这些人名义上都是“自愿”为纳粹德国献身的,实际上其中只有不到20万人当真出自自愿,且他们大多都活不过半年。

由此可见,施佩尔的双手并不干净,可他却给相当多的同僚留下了相当好的印象。

不少人认为,出身上流社会的施佩尔,与纳粹那群草莽出身“暴发户”有着本质区别,前者起码拥有道德底线。

例如在二战末期,盟军攻入德国时,希特勒竟丧心病狂地下令在本土实施“焦土政策”,将城市变成废墟。施佩尔却私自违抗命令,反倒让本该搞破坏的工人和士兵反过头来保护城市,使其中的历史遗迹得以留存。

这些善举都被同僚们看在眼里,在政变者眼中,他是一位绝对值得信赖、可以争取的关键角色。

根据资料:施陶芬贝格集团与施佩尔有所接触,且在行动当天,前者发出邀请,希望施佩尔能来位于本德勒大街的国防军后备军司令部共谋大事。施佩尔没有答应,却也没有明确拒绝,这使得政变者们一厢情愿地将他的名字列入了“新政府”成员名单中。

原本走到这一步,施佩尔的小命就已经交代了,他的下场不会比隆美尔好到哪儿去。可他非常巧妙地做了一件事,非但洗清了嫌疑,反倒令元首对其愈发信任。

施佩尔没有赴约,而是来到纳粹分子的总部,一头钻进了戈培尔的办公室。他并没有开门见山,而是坐在沙发上一声不吭,不久,负责抓捕戈培尔的国防军士兵就找上了门。要说戈培尔也是个狠角色,枪都抵在脑门儿上依旧丝毫不慌,当场施展三寸不烂之舌,硬是说到对方临阵倒戈。

整个过程中,施佩尔没有说半个字,仿佛整件事与他毫无关系。

事后报复时,希特勒遵循“宁哥错杀也一个不放过”的原则,施佩尔本应难逃一劫,但有个细节改写了他的命运——盖世太保从施陶芬贝格集团的大本营中搜出那份名单时,他们发现唯独施佩尔的名字后方被画了一个问号。这样一来,施佩尔便逃过一劫。

笔者认为,希特勒之所以放过施佩尔,主观因素占了主要原因。

我们从许多资料中都可以看出,希特勒是打心眼里欣赏施佩尔,不只是因为后者才华横溢,而是当真将对方视为“知己”。

“七月政变”发生后,希特勒很大程度上丧失了对下属的信任感,他不得不重新审视身边之人。这个过程中,他的主观情感起了巨大的决定作用,换句话说,希特勒应当是打心眼里把施佩尔当成了值得依赖的朋友。

讽刺的是,在纽伦堡法庭上,希特勒的脸都要被打肿了。

施佩尔表示:我跟那群纳粹分子根本不熟,“瓦尔基里”行动当天,他跑去纳粹分子的大本营并非是要寻求庇护,而是单纯去办公事。

得了便宜还卖乖,莫过于此。

不仅如此,他还表示自己早就恨透元首了,曾计划在1945年3月用毒气将其杀死,同时劝说其他同僚停战,避免整个民族沦为殉葬品。只是此时的元首变得疑神疑鬼,神经兮兮,身边的警卫实在太过严密,实在无从下手,最终作罢。

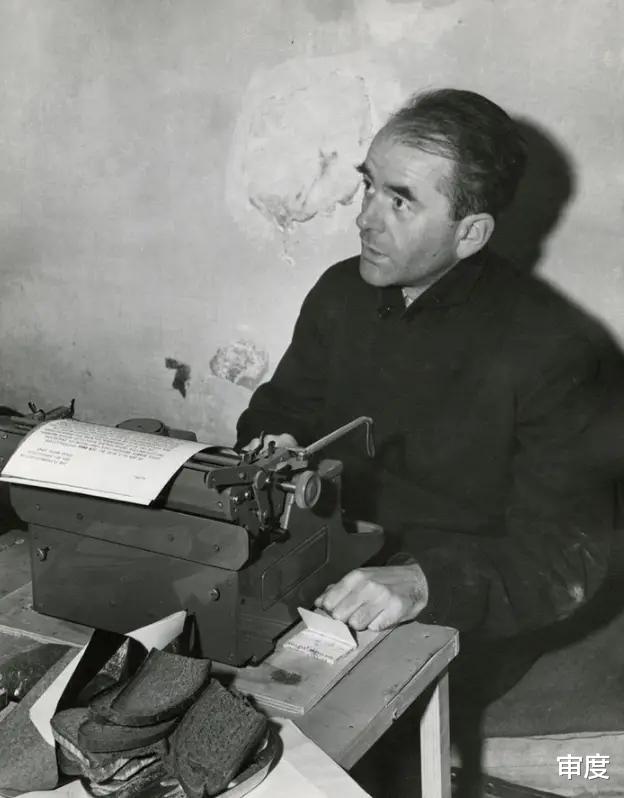

为自己辩护时,他表示自己只是个建筑设计师,压根就没有参与战争的策划,所做的不过是执行命令,没有什么不可饶恕的罪行。法官们似乎很吃这一套,他最终躲过了死刑,且只被判了20年监禁。

据说哪怕在被捕当天,施佩尔依旧从容优雅地洗脸刮胡子,享用早餐,与陷入绝望的民众形成鲜明对比,似乎德国的战败与他毫不相干。

就像往常一样,与一切都保持着恰到好处的距离,使得每一股势力都可以被当做他的人脉,关键时刻用来当成救命符,在失去利用价值后一脚踢开。

我们很少将施佩尔与戈林、希姆莱之流相提并论,将其视作“弄权者”,但通过上述来看,施佩尔的手段一点儿都不差,绝不是只靠希特勒信任,攀爬上位的“政治小白”。当我们怀疑“施佩尔的政治才华是否被低估”的那一刻开始,他就已经得逞了。