聊起小楷,大家脑子里蹦出来的不是钟繇、王羲之,就是文徵明、王宠。但今天,咱不聊这些“流量巨星”,来说一位明代小楷界低调的实力派——岳璿。特别是他写在《清明上河图》后面的那段跋文,那可真叫一个“于无声处听惊雷”。你可能没听说过他的名字,但这手字,绝对能让你眼前一亮,心里一震:原来明代还有这么一位把小楷写到骨子里去的高手!

这篇文章,咱就抛开所有历史故事和人物八卦,单刀直入,就聊他这笔墨里的“真功夫”。我会带你像解剖麻雀一样,把这件跋文里的技法掰开揉碎了讲。保证你看完,不仅能看懂岳璿的高明之处,还能学到实实在在的、能用在你自己练字过程中的方法和思路。准备好了吗?咱们一起钻进这笔尖的微观世界。

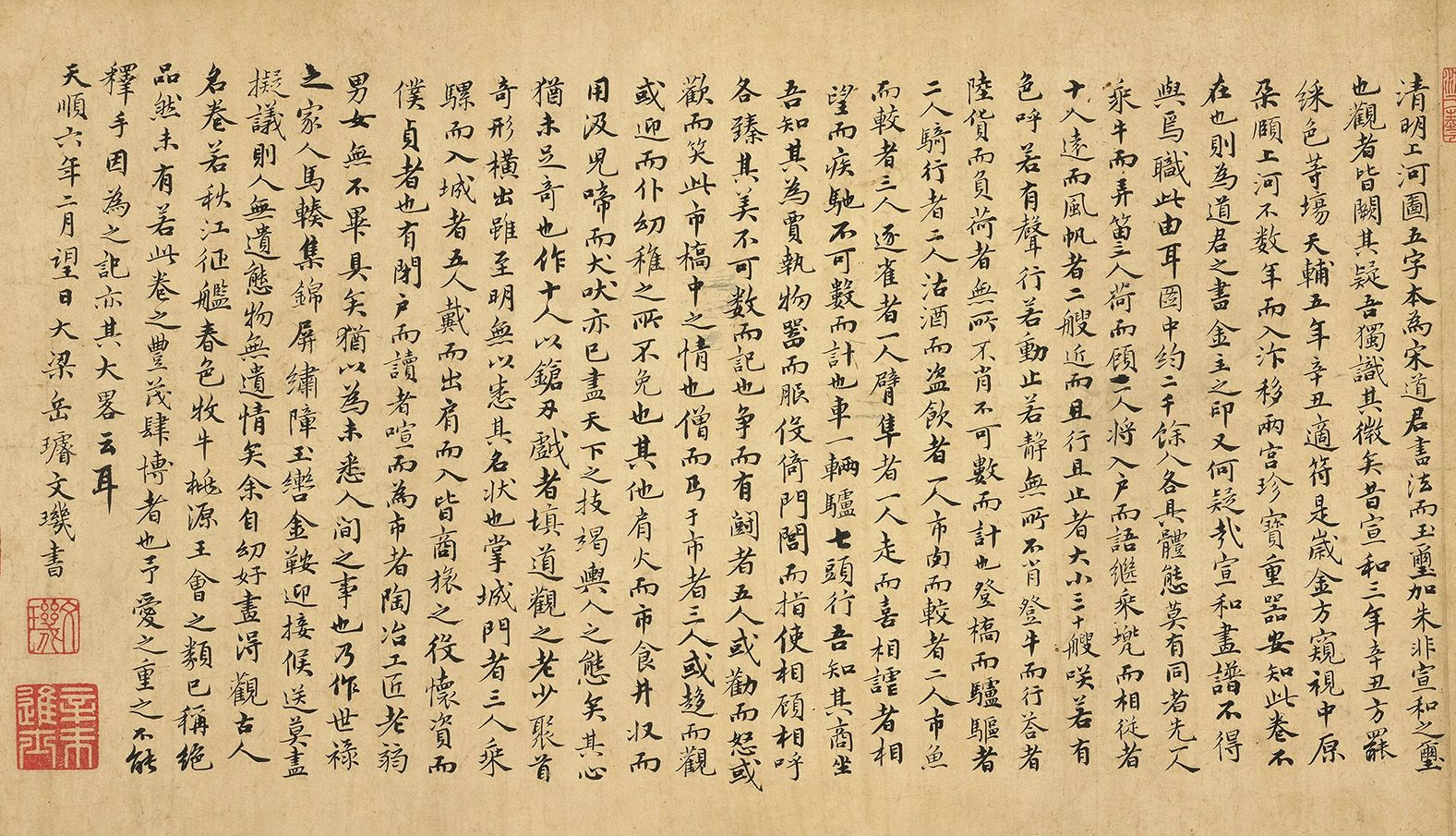

第一眼看去,你可能觉得这字“平平无奇”,但妙就妙在这“平淡”里。 岳璿这小楷,走的不是那种让人一眼惊艳的华丽路线,它没有唐代写经的装饰味,也没有后世某些书家的故作姿态。它的好,需要你静下心来,像品一杯上好的龙井,初觉淡雅,回味却甘醇无比。从整体上看,它的章法布局极其讲究,字与字之间,行与行之间,那种疏朗通透的气息,扑面而来。

这种“透气感”是怎么来的?是精确计算后的“留白”。每个字都不是闷头挤在一起的,它们仿佛会呼吸,有着恰到好处的距离。这手功夫,源于对魏晋小楷,特别是王羲之《黄庭经》、《乐毅论》那一脉的深刻理解。岳璿不是死板地模仿,他抓住了晋人“韵”的精髓——那种自然、洒脱的书写节奏。你盯着整篇跋文看久了,不会觉得累,反而有一种心神安定的感觉,这就是高级的章法营造出的“气场”。它不张扬,却用一股静气牢牢地抓住了你。

看完了大局,咱们凑近了,聚焦到每一个字的“血肉筋骨”上。 岳璿的用笔,可以用四个字概括:干净、精到。起笔,他多用尖锋入纸,或者做一个非常轻巧微小的切笔动作,绝不拖泥带水,所以线条的开端总是那么清爽利落。行笔过程中,他对于中锋的运用堪称典范,笔锋始终在点画的中心行走,写出来的线条饱满、圆润,充满了力量感,就像一根根充满韧性的钢丝,外软内硬。

最值得玩味的是他的收笔。他极少用那种刻意甩出去的“锋芒”来表现笔力,而是或轻轻回锋,或从容驻笔,让力量含在笔画之内,所谓“藏锋敛锷”。你去看他笔画转折的地方,尤其是那个“口”字框,他不是用一个简单的直角硬拐过去, nor 是用圆滑的弧线带过去,而是有一个细微的、向下按压再提笔转向的动作,这让转角处显得既方整又厚实,充满了立体感。这种笔法上的细节,正是专业与业余的天堑之别。

字的结构,就像一个人的骨架,决定了字的“身材”好不好。 岳璿小楷的结字,是典型的“外松内紧”。啥意思呢?你看他的字,从外部轮廓看,感觉是宽宽的、扁扁的,很舒展,一点也不拘束。但你再分析它内部笔画之间的关系,会发现它们组织得非常紧密、有序,重心极其安稳。

他非常善于运用“点”这个笔画。那些看似不起眼的侧点、撇点,在他的字里,就像是精密仪器上的小齿轮,位置、角度、力度都恰到好处,对整个字的重心稳定和姿态生动,起到了画龙点睛的作用。同时,他通过某些笔画的伸缩、避让,比如把撇写短些,把捺写放一些,让字内部产生了丰富的空间分割。这些空间形状各异,大小不一,但又和谐统一,这就是高级的“计白当黑”。他不是在“写字”,而是在“经营一个字的天地”。

分析了这么多,最后咱们落到一个实在的问题上:我们能从岳璿这手小楷里学到什么? 对于想学好小楷的朋友,我强烈建议你别一上来就追求风格强烈的字帖,可以先从岳璿这种“法度谨严而韵味含蓄”的字体入手。怎么学呢?

第一,练眼力。找一张高清的岳璿跋文图片,放大,再放大。别光看个大概,就去盯着我看他起笔的那个小动作,收笔的那个小回锋,转折处那个细微的顿挫。看得越细,你眼里的“活儿”就越多。

第二,动手临。初期不求快,不求像,就求一个“精准”。哪怕一天只临三五个字,也要尽力去模仿他每一个笔画的起行收,去体会他结字的那种“外松内紧”感。用笔要胆大心细,敢于下笔,更要细心收拾。

第三,对比反思。把自己临的字和原帖放在一起对比,别怕丑,找差距。是笔画力度不够?还是结构松散了?这个过程是进步最快的。记住,小楷要写出“精气神”,关键不在把字写小,而在于在“小”空间里,做出丰富的“大”动作和“巧”安排。岳璿的这卷跋文,就是我们学习如何在小世界里构建大格局的绝佳范本。

评论列表