“8月2日,德国向俄国宣战。--下午去游泳学校。”这是卡夫卡在一战全面开战当天写下的日记。同样的超脱,在《雪的练习生》里也能看到,对于生活在苏联乌克兰共和国的一头北极熊,地球有着和人类不一样的意义,它们在乎不一样的东西:

春天到底用了什么样的机关?竟然可以带着这么多鸟和花迅速抵达基辅。是不是好几个星期前就开始悄悄准备?难道是因为只有我在内心对冬天恋恋不舍,才没发现春天脚步已经接近?我不太擅长谈论天气,所以很少跟其他人闲聊。经常因为这样错过了重要的信息。脑中突然出现“布拉格之春”这几个字。对了,布拉格之春来得也很突然。突然一阵悸动。该不会现在我身上正在发生什么剧烈的变化吧?

这是多和田叶子所写的三只熊的故事的第一个主角:一个会写作的熊祖母,在她的自传《带泪的喝彩》里的内省。基辅和布拉格这两个在冷战时期触目惊心的名字,以及后来的东柏林、莫斯科等,对于沉醉于写作的北极熊来说只不过都是比北极更南、离自身命运更近的一些符号。

“与其说他把动物当成主角,其实真正的主角应该是当动物不再是动物、人类不再是人类的过程中,那些消失的记忆本身。”这头女熊作家这样评论卡夫卡,这是借熊作家之口说作家自己。正是卡夫卡的《女歌手约瑟芬》、《某只狗的探索》、《交给某学院的报告》等以鼠、狗和猴子为叙述者的小说,令出逃到西柏林的熊作家陷入写作瓶颈的时候得以反思写作的意义。

《带泪的喝彩》这个名字是海狗编辑起的。北极熊的体质不会流泪,她愤怒地抗议道:“眼泪这种东西只是人类的感伤。你也知道我是冰雪之女吧?我可不想随随便便就被融化成眼泪这种廉价的水。”北极熊天生抗拒媚俗它的书写动力比“媚俗”要高级很多,那是“不甘”。

再也没有比不甘心更容易燃烧的燃料了。只要能巧妙运用不甘或许就能节约燃料来进行生产活动?不过不甘心从森林里收集不来,这是别人赐予的重要礼物。我写得实在太用力,万宝龙钢笔的笔尖都弯了,深蓝色墨水像血一样汩汩流出。我白色的肚子被墨水染上了颜色。谁叫天气这么热,我不得不赤裸着身体写稿。这墨水再怎么洗都洗不干净。

写作因此与身体、生命有了更直接的纠缠,不但纠缠熊祖母的一生流离,并且延伸到第二部的熊女儿托斯卡和第三部的熊孙子努特那里去了。

多和田叶子善于虚晃一枪,在第一部结尾暗示了第二部、第三部也许只是熊祖母的作品,甚至冰块融化的噩梦也带有写作的隐喻:“失败几次之后,终于找到一片蜕赘比较大的冰,我爬上去坐下来,但那片冰的大小跟书桌差不多,渐渐被我的体温融化,又沉了下来。我到底还剩下多少时间呢?”写作空间的不稳、时间的紧迫是每个作家的焦虑,她克服焦虑的方式只能是更猛烈地写下去,因为她确知她为未来而写,去写作才能塑造未来。

写作的实验性也在第二部“死亡之吻”里发挥到极致,令人感叹彼时的多和田叶子已经神乎其技--毕竟她也是在异国用非母语去写作的冒险者。

第一部那种熊叙事的陌生感、冷幽默,过渡到这里的抑郁和悲怆,是因为介入了一个东德女性驯兽师的个人故事。浑不知熊女托斯卡是女驯兽师乌尔苏拉的投射,抑或乌尔苏拉是托斯卡的寄托,直到乌尔苏拉提出在其母熊的自传之外“写一个只有你的故事”后,两者的叙述变得纠缠不清,形成一种无法排解的、强大的共情书写,也因此催人泪下。

东德极权官僚世界里,一个思想独立女性的困顿因此刻骨、如鲠在喉。她身处的时代、马戏团、亲人朋友都未能给予她安全感,对其才华的理解和珍重不言而论。

她与托斯卡仿佛那喀索斯自恋般的接吻表演,固然带有同性恋的暗示,但更多的是交换灵魂,在一呼一吸间交换了回忆和气血,注到彼此的书写中去--“这么一来灵魂才会变空,留出空间让熊进去”--两个挣扎的生命渐渐不分彼此。

浮冰的隐喻再次出现,这次更加暖昧和黑暗,仿佛内卷入两个梦的互为涡里:“我感觉自己好像踏进了一个不该踏足的地带。“在这里,各种语言都被黑暗包覆,失去了色彩,逐渐溶解,漂浮在冻结的海面上,我们聊聊吧。我跟托斯卡一起坐在一片冰上,漂浮在海面,托斯卡说的话我都能听懂。”

最终,这种默契注定烟消云散,“那个瞬间她的喉咙在黑暗中敞开大口,我可以看到她的灵魂在深处燃烧。”在一吻又一吻之后,“砂糖的白在她小小的嘴里发出亮光。看到那颜色我想起了雪,对北极的想念让我一阵心痛。我把自己的舌头伸进人类血红的双唇之间,轻轻取出那块闪亮的方糖。”

熟悉诗歌比喻的人就能看出,她要取出的是自己对母亲、故土的眷恋,而这奢望注定消融如糖,比北极冰川融化更快,她只能迅速把它咽下。

努特的故事,远远偏离了他祖母和母亲的期许。这一部分名为“想北极的日子”,以一个终生困于动物园的熊宝宝视角叙述,有其悲哀,也有其可爱。

以幼熊出发去描述世界,努特对我们熟悉的事情重新命名定义,理所当然,

就像以自然动物为比较--人就是延指类“利用工具”的动物,而不是什么万物之灵、智人。实际上,从祖母到努特的所有写作它们的爱,都无意间为我们人类读者提供了一个救赎的可能,只不过我们根本没有接住这谦逊的救赎。

多和田叶子以熊冷眼旁观,避开身而为“人”的争议,更深刻探索身份、政治与归属的思考。小说的第一部分“祖母的退化论”,以退为进,从肉体的进化到存在本质的哲理思考“长了毛的婴儿”这一自我定位,更体现主角对自身存在形式的困惑与探索。于是读者随着叙事语言,一步步深化自我的认知--我们终于也成了熊。

第一代北极熊从马戏团明星转为作家的过程,暗示了艺术如何成为流亡者的庇护所。

“带泪的喝彩”的自传题目,揭示了娱乐者背后的悲哀与剥削。北极熊在苏联、西德、加拿大和东德之间的流亡旅程,也说明了冷战时期人们被迫的地理、政治迁徙之后,面对的身份危机。

第二代托斯卡与人类驯兽师乌尔苏拉的关系,则探讨了跨物种的亲密关系“死亡之吻”这一惊心动魄的表演,不仅象征人与动物之间永恒的权力不平等,也暗示了两个物种如何透过艺术寻求某种共鸣。人熊界线的模糊更进一步质疑了“人性”与“兽性”的本质区别。

第三代努特作为环保代言人的角色,则反映了当代环境问题的迫切性,以及人类如何将动物符号化、工具化的倾向。从被弃到成为全球宠儿,努特的经历揭示了人类对自然的矛盾态度--既为破坏者,又渴望扮演救赎者。

如此来回不断地阅读与反思,不禁思及孟子《离娄下》:“人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。”

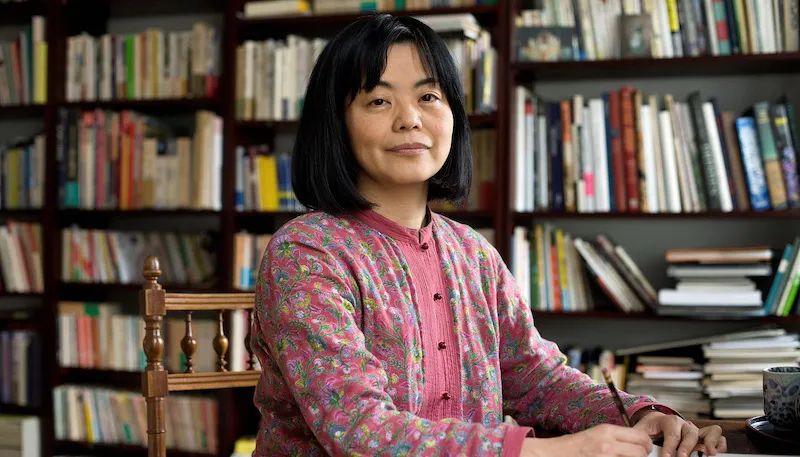

(1960年3月23日)是一位旅居德国的日本小说家、诗人。日、德双语创作者。紫绶褒章表彰。麻省理工学院、斯坦福大学驻校作家。多和田获得了许多文学奖,包括日本的芥川奖、谷崎润一郎奖、野间文艺奖、泉镜花文学奖、群像新人文学奖,德国的歌德奖章、克莱斯特奖和美国国家图书奖。她的主要作品有长篇小说《雪的练习生》、《献灯使》等,中篇小说《入赘的狗女婿》等。