2006年12月30日,气温降至摄氏四度,营区外传来零星枪声,不知是庆典还是警告。

金属门轴的吱呀声划破寂静,两名美军宪兵押送着一个身着黑色大衣的老人穿过长廊。

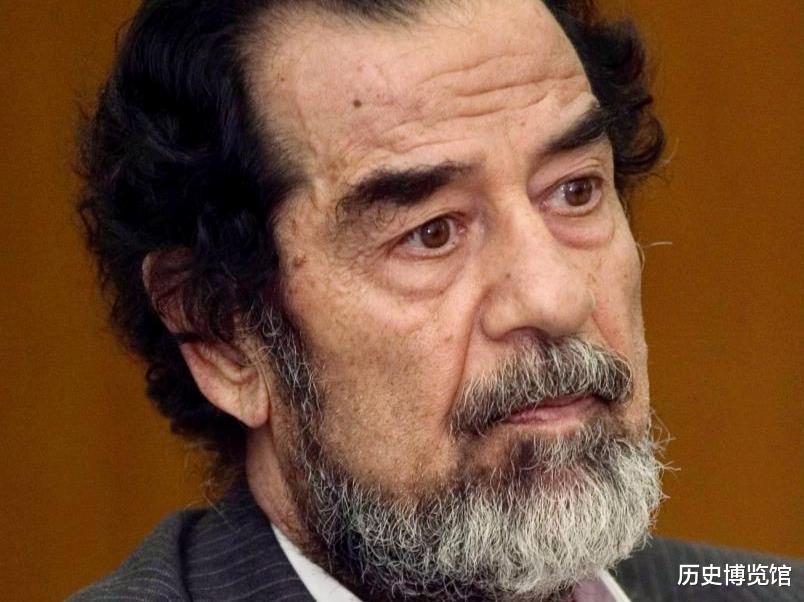

萨达姆·侯赛因手里紧攥着《古兰经》,指节因用力而发白。他不会知道,自己生命的最后两小时,将成为伊拉克现代史上最撕裂的一页——既非终点,亦非起点,而只是一个血腥循环的注脚。

这场处决的伏笔,早在三年前那个寒夜就已埋下。

2003年12月13日晚,提克里特一处农庄地洞里,美军第四步兵师特遣队扒开伪装,手电筒光束照在蓬头垢面的逃亡者脸上。

这个曾宣称"巴比伦雄狮永不低头"的男人,竟蜷缩在逼仄的洞穴中,身旁只有一把AK-47和七十五万美元现金。

从那一刻起,他的命运便不再由自己掌控。

美军将他关押在巴格达国际机场附近的克罗珀营地,那是座没有窗户的混凝土囚室。

2004年6月30日,司法羁押权被移交给伊拉克临时政府。美国人宣布他不再享有战俘身份,特别法庭随即启动。

这纸移交文件,实则是一张空白支票——司法主权名义上归还伊拉克,可牢房的钥匙始终攥在美军手里。

审判从2005年10月19日拉开序幕,核心指控直指1982年杜贾尔村惨案。

检察官声称,萨达姆下令处决148名什叶派村民,以报复针对他车队的一起未遂暗杀。

法庭上,这位前总统拒绝承认任何合法性:"我是伊拉克民选总统,你们这群傀儡有什么资格审判我?"

他反复强调,若必须赴死,应依军中身份执行枪决,而非绞刑。

法院驳回了这一请求,就像驳回他所有的抗辩。

旁听席里坐着各怀心思的见证者:什叶派幸存者家属攥着亲人的遗照,库尔德领导人面色凝重,国际人权观察员在笔记本上疾书"程序瑕疵"。

绞刑前,伊拉克社会已裂为互不妥协的孤岛。

什叶派占人口多数,却受压制数十年,他们视杜贾尔案为血海深仇的缩影。

纳杰夫街头巷议:"绞刑架迟来了二十四年。"

库尔德人则态度暧昧——他们支持审判,却忧虑绞刑会将萨达姆塑造成殉道者,倾向无期徒刑以绝后患。

逊尼派精英阶层则在巴格达咖啡馆里怒斥:"这不过是什叶派掌权的政治报复。"

国际法学界质疑声不断:一个由占领军资助、在美军基地里运作的法庭,能否实现真正的公正?

程序正义的瑕疵,如同绞架上的绳索,从一开始就套在审判的脖颈上。

2006年12月26日,上诉庭驳回萨达姆的最后申诉,死刑必须在三十天内执行。未满七十岁的他,无法在年龄上获得豁免(时年六十九岁)。

那份盖着伊拉克国徽的判决书,实际上由华盛顿与巴格达的决策者共同拟定。

时间窗口被刻意选在宰牲节期间——这个本该献祭牲畜、感恩真主的圣日,成了处决前总统的"吉时"。

有人说是巧合,更多人读出弦外之音:什叶派主导的政府要借节日宣示新秩序,逊尼派则认为这是对信仰的蓄意侮辱。

执行前夜,巴格达笼罩在诡异的平静中。

12月30日凌晨3时55分,克罗珀营地的铁门再次开启。美军宪兵唤醒萨达姆,命令他换上黑色大衣。

五时整,黑鹰直升机旋翼划破晨雾,将他转移至卡迪米亚区的伊军基地——那里原是复兴党时期的军事情报总部,如今挂着"司法正义"的招牌。

移交过程象征性十足:美军保留物理羁押权直至行刑前最后一刻,伊拉克官员仅负责"接收尸体"。

主权,在这个黎明时分,显得如此虚幻。

目击者后来描述,萨达姆走进行刑室时拒绝蒙眼,目光扫过在场十五人——政府部长、议员、受害者家属、司法代表。

他高呼"巴勒斯坦万岁"、"伊拉克万岁"、"打倒侵略者"。

当一名什叶派警卫嘶吼着"穆克塔达·萨德尔万岁"时,副检察官穆齐法尔·法鲁恩高声恳求停止侮辱。

萨达姆却侧过头,用阿拉伯语嘲讽:"这就是你们的民主?"

他最后的声音,是念诵清真言:"除安拉外别无神灵,穆罕默德是安拉使者。"

6时零5分,套索收紧,活板门开启,一个时代就此坠落。

尸体在次日运回提克里特奥贾村家族墓地。

没有国葬,没有鸣枪,只有几十个族人默默看着棺木入土。

他生前要求将遗嘱转交律师,可那份文件至今未见天日。

真正留下的,是那段由手机偷录的行刑视频:画面摇晃,声音嘈杂,有人在喊叫,有人在祈祷,而那个穿黑色大衣的身影,在绞架下摇晃了十分钟。

萨达姆死后,萨德尔城沸腾了。

什叶派贫民窟里,人们拖曳着萨达姆的假人游街,孩子们在街头踢着画有前总统面孔的沙袋。对他们来说,这是迟到的复仇。

巴格达东部一家茶馆老板对记者说:"今天起,我们不再是奴隶。"

可这种解脱感在别处变成了恐惧。

提克里特街头,数千名逊尼派教徒举着萨达姆的画像,焚烧马利基总理的肖像。

在拉马迪,武装分子朝天鸣枪警告:"下一个被吊死的,将是那些叛徒。"

利比亚政府宣布全国哀悼三日,卡扎菲在电视讲话中痛斥"美国式的正义"。

华盛顿的反应谨慎而疏离。

布什总统在克劳福德农场发表声明,称这是"伊拉克走向民主的重要阶段",却也不得不承认"不会结束暴力"。

五角大楼进入高度戒备,驻伊美军指挥官心知肚明:这具尸体不会带来和平,只会激化火药桶。

美军对羁押程序的全程控制,恰恰暴露了一个残酷的讽刺——伊拉克的"主权"直到行刑前都需美国宪兵确认签字。

预言快速自我实现。

2006年底至2007年初,教派仇杀以绞刑为范式席卷全国。

巴格达街头出现模拟绞刑式处决:什叶派武装将逊尼派青年吊在路灯下,逊尼派民兵则将什叶派商人套索悬挂在桥梁护栏。

美军巡逻队每天发现的尸体从几具增至几十具,联合国报告显示,2007年上半年,每月平均有3000名平民死于暴力,绞刑似乎成了"合法"的杀人许可证。

2007年后,警笛声、直升机轰鸣与爆炸成为巴格达的日常交响。

教派混居社区发生大规模人口置换:逊尼派逃离卡尔巴拉,什叶派逃离费卢杰。

巴格达大学一位社会学教授统计,首都原有的23个混合教派社区中,到2008年只剩3个。

政府与联军对"安全进展"讳莫如深,因为他们知道,每一次清剿行动都会催生新的复仇者。

美国学者试图将伊拉克困境解读为"民主的阵痛",类比内战时期的废奴代价。

他们忽视了根本差异:美国内战双方共享一套宪法话语,而伊拉克的教派裂痕深及骨髓。

暴力袭击主体既有"基地"组织等外来势力,也包括马赫迪军、逊尼派觉醒委员会等本土民兵,光谱之复杂,远超任何二元对立。

推翻复兴党政权的代价,是打开了压抑三十年的潘多拉魔盒。

国家机器崩溃后,暴力逻辑自我强化:失业青年加入民兵,地方强人掌控资源,外来军事存在与本土复仇欲望形成死结。

绞刑未能成为"正义终点",反而成了新暴力的起点。

萨达姆曾警告,他的倒台将导致伊拉克分裂。这句话在他死后以一种扭曲的方式应验——不是地理的分裂,而是社会的原子化。

每个人都必须在教派身份中寻找安全,每个社区都建立起自己的武装。2014年,当"伊斯兰国"占领摩苏尔时,许多逊尼派居民最初视其为"比什叶派政府更可靠"的存在。

这种认知错位,根源可追溯至2006年那个寒冷的黎明。

2023年,伊拉克议会试图通过多项关于"禁止煽动教派仇恨"的法案。

这项法案本身,就是2006年后遗症的写照:一个无法面对过去的社会,只能将真相缄默化。

萨达姆的绞刑架早已拆除,但每个伊拉克人心中都竖起了一个无形的绞架,随时准备套向"异己者"。

当国际媒体再提那段历史时,巴格达政府官员会委婉拒绝:"向前看,不要向后看。"可一个社会若无法向后看,又如何能向前走?

历史没有假设,但值得追问:如果当年判处无期徒刑,历史会否不同?

或许不会。因为根本问题不在于刑罚轻重,而在于审判本身的合法性缺失。

当一个法庭由占领军资助,当判决需经华盛顿默许,它就已经失去了教化社会的功能。

它只能满足复仇,无法建立法治。

伊拉克人学到的不是"罪有应得",而是"胜者为王"。

萨达姆·侯赛因的生命已经终结了,但他留下了一个难以回答的疑问:没有主权的民主,那还是民主吗?