文\张占峰

当“盛世中国·艺术茅台”将台湾画家罗彩琴的名字纳入特邀名家名录,这场国宴国酒与艺术创作的邂逅,不仅是文化与匠心的碰撞,更是两岸文脉同源的生动注脚。这位1953年生于台湾中部东势区的艺术家,以外文系的学术积淀为基,以半生画笔为桥,在抽象艺术的疆域里构建生命史诗,更在两岸文化版图上书写交流篇章。从中国美术馆的个展荣光到高唐美术馆的永久馆藏,从画布上的色彩狂想至跨越海峡的艺术对话,罗彩琴的艺术人生始终交织着个人创作的真诚与文化使命的担当。

艺术史上从不缺乏跨界而生的传奇,罗彩琴的创作之路便是对“天赋与真诚胜过技法”的最佳诠释。毕业于台湾台中东海大学外文系的学术背景,并未成为她走向画布的桎梏,反而赋予其独特的艺术视野——文学积淀培育的敏锐感知力,让她得以用更细腻的视角捕捉生命律动,将文字无法承载的情感洪流转化为视觉语言。正如她所言:“语言是苍白的,唯有艺术的表达形式才能令人感同身受” ,这种认知推动她在35岁身心困顿之际,毅然从文笔转向画笔,开启了艺术生涯的新生。

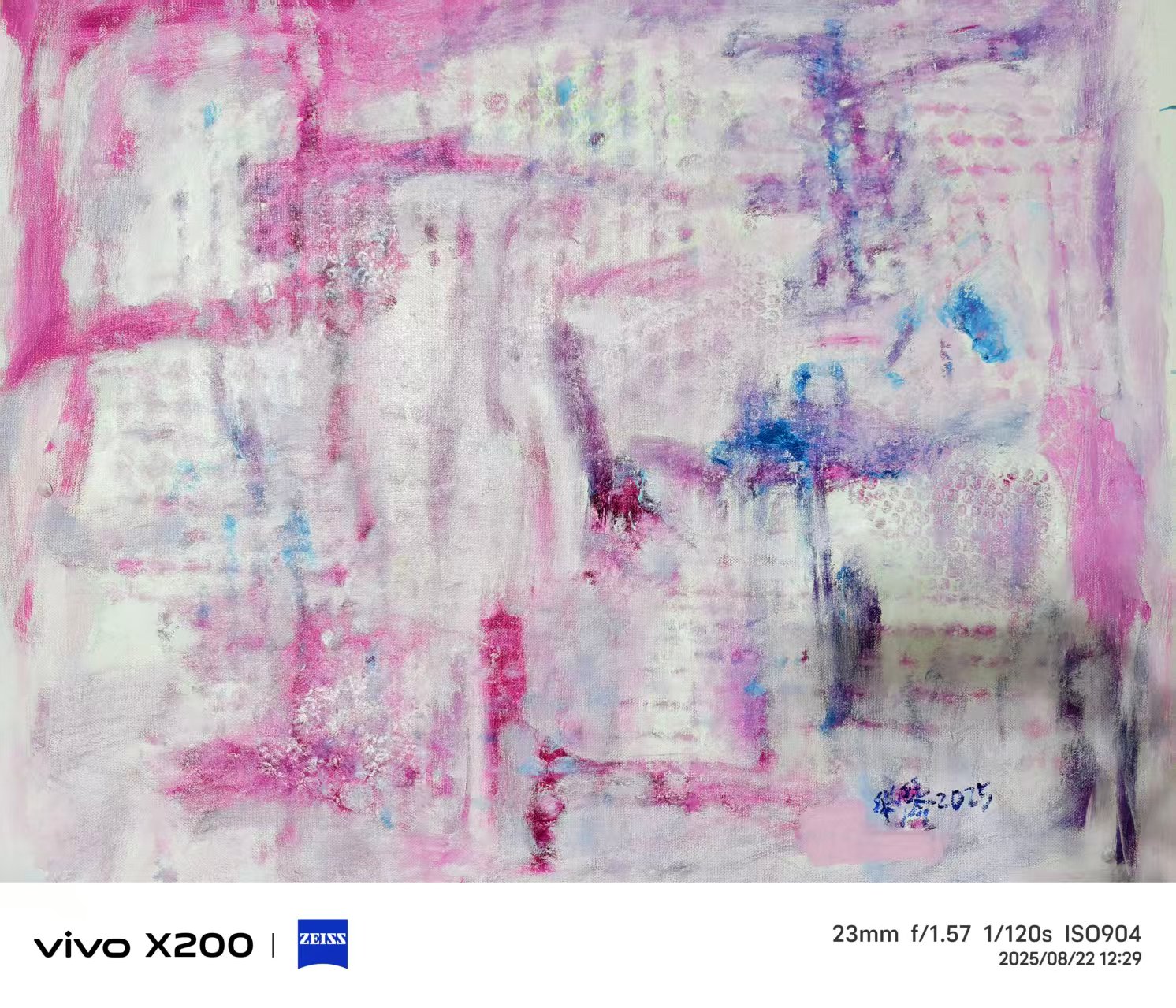

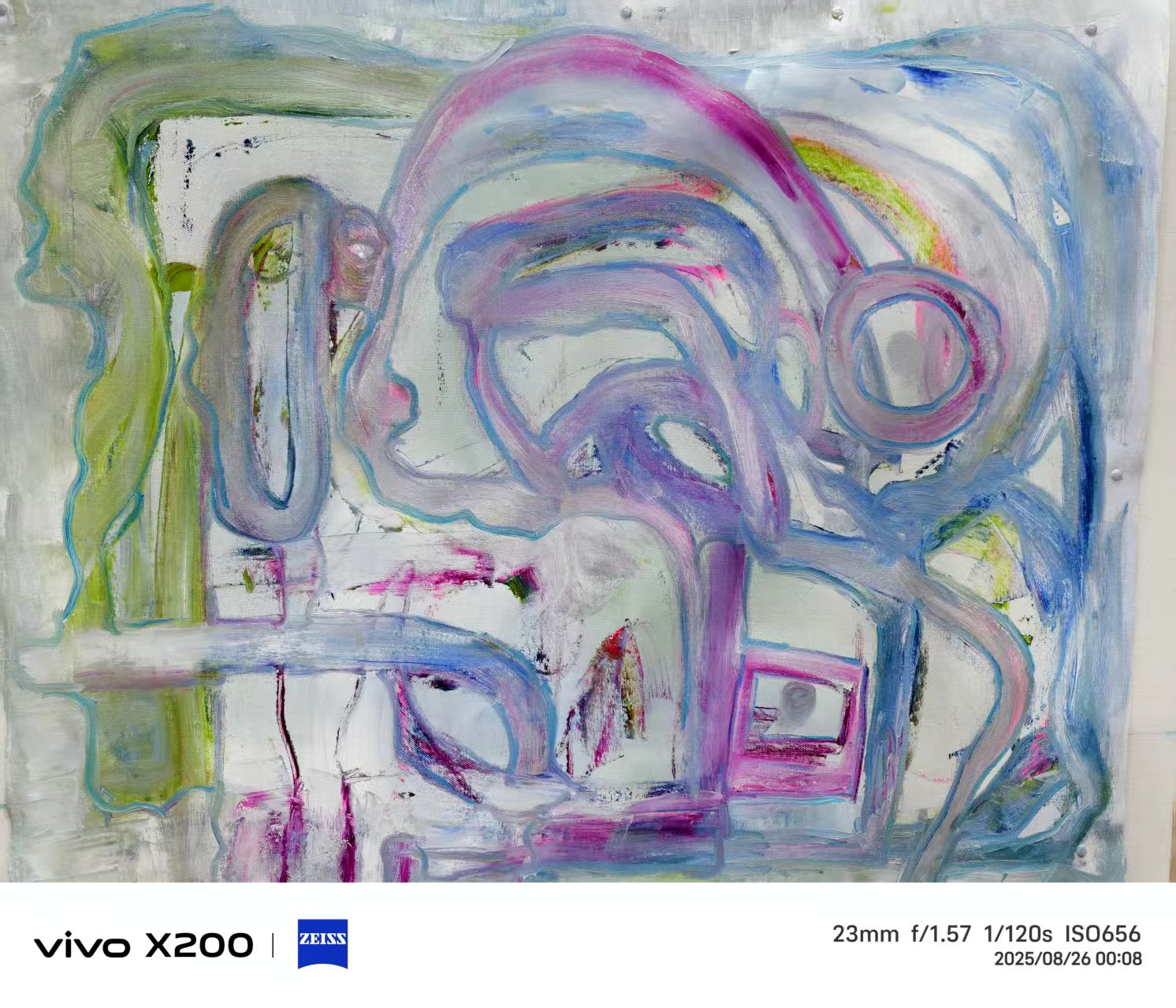

罗彩琴的艺术风格始终以抽象为基调,却在不同时期呈现出鲜明的情感轨迹。早期作品受生命体验影响,以深黑重绿为主色调,在抽象与印象的融合中倾诉内心挣扎,画面中模糊的脸孔、飘忽的景色与人形交糅,营造出“天上人间交织一片”的朦胧意境 。历经生死考验后,她的创作逐渐褪去沉重,白色、蓝色等安详色调开始占据画布,线条更趋奔放自由,形成了“浑沌与圆融交织、幻象与真实共生”的成熟风格。这种转变并非技法的刻意调整,而是生命状态的自然流露,正如她自己所说:“画画要很真实的面对自己,很诚实地面对自己当时的心境”。

在创作技法上,罗彩琴以“叛逆者”的姿态打破传统束缚,用浑厚的色块、跳脱规律的线条与奔放的笔触构建情感场域。中国美术家协会前主席靳尚谊评价其作品“充满原始力量”“不受传统束缚”,艺术评论家郑金川更将其画作比作“视觉化的哲学著作”。《走过必留痕迹》中,浓烈色彩与粗犷线条碰撞出的情感张力,《崩解与重生》里破碎符号对社会现实的深刻隐喻,《台北101》中蓝色基底与建筑轮廓交织的文化寄托,无不印证着她“以真我性情入画”的创作理念 。这种风格既非西方抽象的简单复刻,也不循传统笔墨的既定范式,而是扎根生命体验的个性化表达。

2004年,年届五十的罗彩琴在中国美术馆举办“激促与扬升”个展,成为当时在中国美术馆举办个展最年轻的台湾画家,更是首位获此殊荣的台湾女画家。中国美术馆作为两岸四地艺术家梦寐以求的展示平台,其准入标准不仅关乎艺术水准,更暗含文化价值的认同。此次个展的成功举办,不仅打破了台湾女画家在此展览的空白,更彰显了大陆艺术界对其创作的高度肯定 。此后,她又陆续登陆上海美术馆等顶尖场馆,其作品所承载的生命力量与人文温度,在大陆艺术界引发持续共鸣。

2024年,山东高唐政府为其建立专属美术馆,这座占地2570平方米的场馆展出了200幅油画作品,成为“书画之乡”高唐的崭新文化名片。政府主导建立个人美术馆的举措,既是对罗彩琴艺术成就的认可,更是对其文化贡献的致敬。从中国美术馆的个展到专属美术馆的落成,形成了大陆艺术界对其创作从“单次肯定”到“系统梳理”的完整接纳链条,这种跨越时空的认可,源于其作品中蕴含的普世性生命主题与东方文化基因。

2025年,罗彩琴携新作亮相第25届北京艺术博览会,其中《台北101》一画引发广泛关注。她在解读作品时坦言:“台北101大楼是台湾的标志性建筑,把它放进画里带来北京,意在表达‘我来自台湾,却与大陆紧密相连’” 。这种直白的文化表达,通过艺术载体引发两岸观众的情感共振,让作品超越了单纯的视觉欣赏,成为文化认同的媒介。展览现场,她那句“交流能帮助两岸艺术同仁拓宽文化视野,在创作共鸣中拉近距离”的感慨 ,恰是其作品能在大陆获得深度认同的核心密码——艺术表达的真诚与文化情感的相通,让画布成为跨越海峡的共鸣纽带。

在罗彩琴的艺术生涯中,创作与交流始终是并行的双轨。自2002年与台湾画家曾缦云在北京徐悲鸿纪念馆举办画展起,她便主动承担起两岸艺术互动推动者的角色,二十余年间从未停歇。这种选择并非偶然,作为台湾中国文化统一促进会荣誉理事长,她始终坚信“艺术本该承载历史记忆、传递正向力量” ,而两岸文化交流正是实现这一价值的重要路径。

罗彩琴的交流实践呈现出“双向互动、主题鲜明”的特点。她不仅带领台湾画家赴大陆各地采风交流数十次,将云南的自然风光、北京的人文场景等融入创作 ,更多次邀请大陆画家赴台参展,在台北圆山大饭店等场所组织书画交流笔会,让两岸艺术家在挥毫泼墨中演绎“骨肉同胞一家亲”的动人场景 。2015年抗战胜利70周年之际,她牵头组织台湾画家赴云南昆明举办专题画展,既让观众在艺术中回望历史,更让参与创作的台湾画家对“以艺术纪念历史”的主题形成高度认同。2025年,她又计划带领台湾画家赴北京举办纪念抗战胜利80周年主题艺术展,以艺术为媒介凝聚两岸情感共识 。

高唐罗彩琴美术馆的建立,为这种交流提供了永久性平台。200幅不同时期的作品在此展出,既展现了她个人的艺术成长轨迹,更成为两岸艺术交流的具象化象征——馆名中的“罗彩琴”三字,既是艺术家的符号,更是两岸文化交融的见证。正如美术馆宣传语所言:“血脉同根书两岸,彩笔丹青绘华夏”,这座场馆的存在,让“艺术消解隔阂、拉近距离”的理念有了实体承载,也让两岸文化交流从“阶段性活动”转向“常态化呈现”。

迈入古稀之年的罗彩琴,依然保持着旺盛的交流热情。她直言“艺术没有‘退休’一说,只要我还能走动,就会继续带队推动两岸艺术交流” ,这种坚守源于对文化使命的深刻认知。在她看来,两岸艺术家“各有所长,具有互补共进的空间”,而交流中的“坦诚相待”,正是打破隔阂的最佳方式 。从徐悲鸿纪念馆到北京艺术博览会,从昆明抗战主题展到高唐美术馆,她用脚步丈量两岸文化距离,用画笔搭建情感桥梁,诠释了艺术家的社会担当。

“盛世中国·艺术茅台”对罗彩琴的特邀,将这位艺术家的创作置于更宏大的文化语境中。茅台酒作为“国宴国酒”,与苏格兰威士忌、法国科涅克白兰地并称“世界三大蒸馏酒”,自1915年起斩获15次国际金奖,不仅是中国的“国家名片”,更承载着深厚的民族文化记忆。而“艺术茅台”项目通过邀请诗词、绘画、书法、篆刻艺术家参与创作,让国酒文化与传统艺术碰撞融合,构建起“诗书画酒”四位一体的文化载体。

罗彩琴的艺术风格与“艺术茅台”的文化定位形成天然契合。她的作品中“生命空间无限的价值与永恒”的主题表达,与茅台酒“经典传承”的品牌内涵相得益彰;而其画作中蕴含的两岸文化交融基因,更让这场联姻超越了单纯的“艺术+商业”模式,成为盛世语境下文化认同的生动实践。当她的抽象笔触与茅台酒的醇厚底蕴相遇,既是个人艺术价值的升华,更是两岸文化同源的有力佐证——正如国酒的酿造需要时间沉淀,两岸文化的融合也需要如罗彩琴般的艺术家代代耕耘。

这种合作背后,是传统文化创造性转化的时代命题。“艺术茅台”项目负责人曾表示,要让“传统艺术和国酒文化登上一个更大更宽广的平台”,而罗彩琴的参与,正是对这一理念的践行。她并非将艺术降格为商业符号,而是通过作品传递文化温度——那些画布上的色彩与线条,既承载着个人的生命感悟,也寄托着两岸的文化期盼,让国酒在品鉴之外,更成为文化传播的媒介。从这个意义而言,这场联姻既是对罗彩琴艺术成就的认可,更是对其文化使命的呼应。

在罗彩琴的艺术世界里,创作与交流从未割裂,而是形成“艺术滋养交流,交流反哺创作”的良性循环。二十余年的两岸交流经历,让她得以接触不同地域的艺术生态与人文景观,这些体验转化为创作的灵感源泉,使其作品在保持个人风格的同时,不断丰富文化内涵。2025年北京艺术博览会上的新作,便融入了近年来大陆采风的所见所闻,展现出更开阔的艺术视野 。而持续的创作实践,又让她在交流中拥有了更坚实的话语权,其作品成为两岸艺术家对话的重要媒介。

2024年高唐罗彩琴美术馆的落成,标志着其艺术生命的阶段性总结,更开启了文化使命的新篇章。馆内200幅作品构成的不仅是个人创作史,更是两岸艺术交流的缩影——从早期的情感宣泄到后期的文化表达,从台湾本土的创作实践到两岸联动的艺术行动,每一幅画作都在诉说艺术与时代的互动。作为“书画之乡”的新名片,这座美术馆正成为两岸艺术爱好者交流的据点,让罗彩琴的“艺术交流观”获得更广泛的传播与认同。

对于罗彩琴而言,艺术与生命早已融为一体。“只要我还能走动,就会继续带队推动两岸艺术交流”的承诺 ,既是艺术家的执着,更是文化传人的担当。她的故事印证了艺术的双重价值:作为个体,它是生命体验的真诚表达,能够“体现出生命空间无限的价值与永恒”;作为社会存在,它是文化传播的重要载体,能够“消解隔阂、拉近距离”。这种双重价值在她身上的统一,让其艺术超越了技法与风格的层面,成为两岸文化交融的鲜活样本。

从台湾东势的懵懂少年到两岸公认的艺术名家,从外文系的文学青年到抽象画坛的“叛逆者”,罗彩琴的艺术人生始终与时代同频、与文化共振。“盛世中国·艺术茅台”的特邀,既是对其个人成就的致敬,更是对两岸文化交融的期许。当她的色彩与国酒的醇香相遇,当她的画笔与时代的脉搏同频,我们看到的不仅是一位艺术家的坚守,更是中华文化永续发展的力量——这种力量,藏在每一笔色彩的挥洒中,躲在每一次跨越海峡的脚步里,更融在两岸同胞血脉相连的深情中。

罗彩琴 Lo TsaiChin,1953年出生,台湾东海大学外文系毕业,夏威夷"International Emperor Shun Culture University "荣誉博士。

2024,罗彩琴美术馆开馆,2570平方米(山东聊城高唐)。

个展:

北京中国美术馆2004。

上海上海美术馆2003。

北京徐悲鸿纪念馆2002、2008、2009。珠海古元美术馆2008。

台北中山纪念馆2005。

洛杉矶美国国际文化艺术学会1997。

上海陆俨少艺术院2017。

深圳观澜山水田园乡村艺术馆2017。

浙江宁坡美术馆2018。

湖北武当山地质博物馆2019。

举办海内外个展三十几回。

双个展:

1997台北市政府名人画廊。

1998新庄文化艺术中心

等展馆双个展数回。

联展:海内外联展近百回。台湾、洛杉矶、北京、新疆、上海、菲律宾、四川、广东、陕西、海南、云南、深圳、湖北、山东、内蒙古、日本、澳门、江西、江苏、四川、马来西亚、河北、义大利、西班牙、加拿大、韩国、香港···等国家、省市展出。

(以上展出按年代顺序)

组织画家们两岸艺术交流展:江西、北京、新疆、上海、菲律宾、广东、海南、云南、、湖北、山东、内蒙古、澳门、江苏、四川、马来西亚、河北等省市交流并展览,约数十回。

(以上交流&展出按年代顺序)

经历:中国文化统一促进会荣誉理事长、华人艺术新闻网荣誉社长、洛杉矶“美国国际文化艺术学会”副会长。

。

张占峰,生于北京,现任北京走近画家编辑部主编,是中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者。多年来,他在美术评论领域颇有建树。他深耕此域,笔耕不辍,曾为诸多美术名家撰写评论文章,篇数颇丰。其评论既具专业洞察,又能精准捕捉作品特质,在业内积累了一定影响,是美术评论界值得关注的研究者。

以专业视角与深厚积淀,在艺术出版界形成了独特的学术风格与行业影响力。其职业生涯以艺术出版为核心阵地,深耕细作多年。 期间,他主编和编著了《传承-中国书画精品》《走近画家》《大家风范》《中国当代画坛精品集》等系列画集,以及《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》等多部精装画集。

这些作品均由北京工艺美术出版社、天津人民美术出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等国内顶尖艺术出版机构出版,累计编辑及主编艺术著作、画集逾百部,发行总量近一百多万册。 所编著的作品涵盖中国书画理论研究、名家作品集、美术评论等多元范畴,既注重学术深度的挖掘,又兼顾艺术表现力的呈现,实现了专业性与观赏性的有机统一 。因其编著作品突出的文化价值与广泛的艺术影响力,多部被中国国家图书馆列为馆藏图书,成为研究中国书画艺术的重要文献资源,为推动中国书画艺术的传承、研究与传播作出了切实而深远的贡献。