“国之重器,不可示人。”——老祖宗的智慧,伊朗人似乎从没听懂。

2020年11月27日,伊朗顶级核科学家法赫里扎德在德黑兰郊区遭遇“高科技刺杀”:一辆远程操控的机枪从150米外精准扫射,全程无人露面,他的保镖团队甚至没来得及拔枪。这已是近20年来第6位遇害的伊朗核专家,而以色列摩萨德的“暗杀成功率”高达100%——每一次都能精准掌握科学家的行踪、住址甚至卧室位置。更讽刺的是,伊朗情报部门连凶手的影子都摸不着,最后只能对着残破的汽车残骸在“烈士博物馆”里再添一件展品。

为什么伊朗的“国宝”像韭菜一样被一茬茬收割?为什么中国从“两弹一星”时代至今,核科学家零遇刺?答案就四个字:大国智慧。

集中管理:

你以为只是关起来搞研究?

伊朗核科学家的日常堪称“高危职业”:上班走公开道路,下班回普通社区,老婆孩子热炕头。而中美俄的科学家呢?苏联的萨罗夫、美国的51区、中国的绵阳九院——这些地名直到几十年后才被外界知晓。

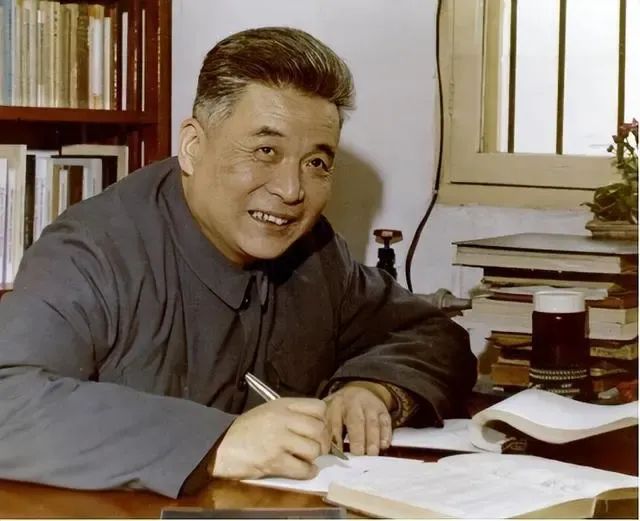

中国1960年代研制原子弹时,罗布泊基地外围三步一岗五步一哨,连只骆驼路过都要查证件。科学家进基地前要签保密协议,身份证直接“查无此人”。邓稼先接到任务时,妻子许鹿希只被告知“他调去搞地质勘探了”,这一别就是28年。期间儿女问起父亲,许鹿希只能指着地图说:“大概在这个省吧。”

反观伊朗,核专家阿巴西遇刺前,每天开车经过同一条街道买馕;德黑兰奇被炸时,正在公寓里陪孙子看电视。以色列摩萨德甚至嚣张到在暗杀现场留字条:“下次换你家隔壁。”

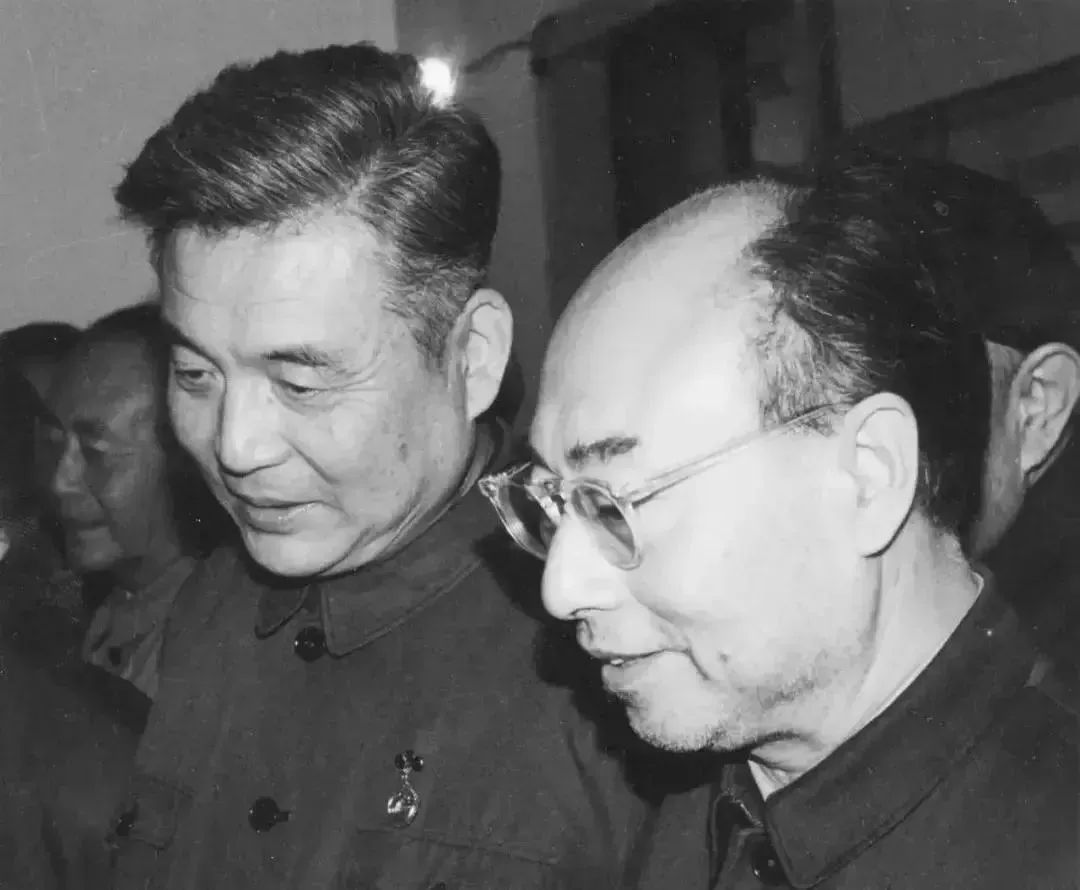

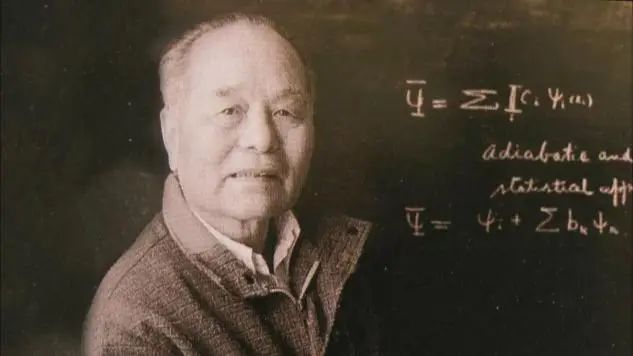

集中管理的本质,是把“人”变成“符号”。苏联导弹专家扬格利直到去世,民众才知道国家有这号人物;中国“氢弹之父”于敏隐姓埋名30年,连亲弟弟都以为他早死了。而伊朗呢?科学家们还在社交媒体晒孙子生日照——这不是给摩萨德递GPS吗?

身份加密:

你以为隐姓埋名是小题大做?

2012年,伊朗铀浓缩专家穆斯塔法被炸死后,警方发现凶手连他每天几点喝咖啡都知道。而中国核科学家程开甲晚年回忆:“在罗布泊,我的代号是‘C12’,基地里狗都比我名字长。”

这种“去人格化”的保护看似冷酷,却是血的教训。美国曾计划联合苏联轰炸中国核基地,日本特务长期在西北活动。如果当年钱学森回国后的行踪被曝光,恐怕就没有今天的东风导弹了。

伊朗却把科学家当“明星”:穆罕默迪教授遇刺前,刚接受完国家电视台专访;法赫里扎德的名字甚至出现在国际原子能机构报告里。更魔幻的是,伊朗政府还给科学家颁发公开勋章——这不等于给摩萨德发“刺杀指南”吗?

保护科学家,就是保护国家的未来。中国至今仍有“加密身份证”制度:某院士母亲去世时,他戴着口罩在武警注视下磕完头就走,亲妹妹想拉他的手都被警卫隔开。网友吐槽“不近人情”,却不知这规矩背后是无数暗杀未遂的档案。

牺牲精神:

凭什么中国科学家愿意

"人间蒸发"?

有人问:伊朗科学家不怕死吗?怕,但他们更怕“活得不像人”。一位伊朗核专家的妻子哭诉:“我丈夫连公园都不敢去,孩子被同学骂‘恐怖分子家的’。”而中国科学家郭永怀坠机时,用身体护住绝密文件,烧焦的遗体和公文包粘在一起。

这种差异背后是国家承诺的分量。邓稼先临终前对妻子说:“如果有来生,我还选中国。”因为他知道,国家不会让英雄流血又流泪。如今中国“两弹一星”元勋的勋章虽迟但到,而伊朗的烈士博物馆里,只有被炸变形的汽车零件。

更可悲的是伊朗的“宗教侥幸心理”。每次被刺杀后,高层都说“这是真主的考验”,却不肯修个围墙把基地围起来。相比之下,中国绵阳九院至今保持“三不原则”:不标地名、不登网络、不对外招聘。

大国崛起

从来不是靠祷告

当以色列的导弹把伊朗实验室炸成废墟时,德黑兰街头还有人举着“美国去死”的牌子游行。这种“用口号对抗子弹”的悲壮,像极了晚清义和团念着“刀枪不入”冲锋。

中国用60年零科学家遇刺的纪录证明:保护国士,需要的是铁血的制度,而不是侥幸的信仰。从钱学森回国时美军“宁可枪毙也不放人”的追杀,到今日伊朗核专家的悲剧,历史早就写好答案——只是有人宁愿装睡。

伊朗博物馆里的汽车残骸,还要攒够多少辆才肯抄作业?