19世纪末,西方的打字机横扫全球,简直就像新玩具一样火。而这时,在我们中国,有人开始呼吁要抛弃汉字,换上拉丁字母,以迎合信息化的潮流——听着是不是有点像要把大象塞进冰箱的意思?

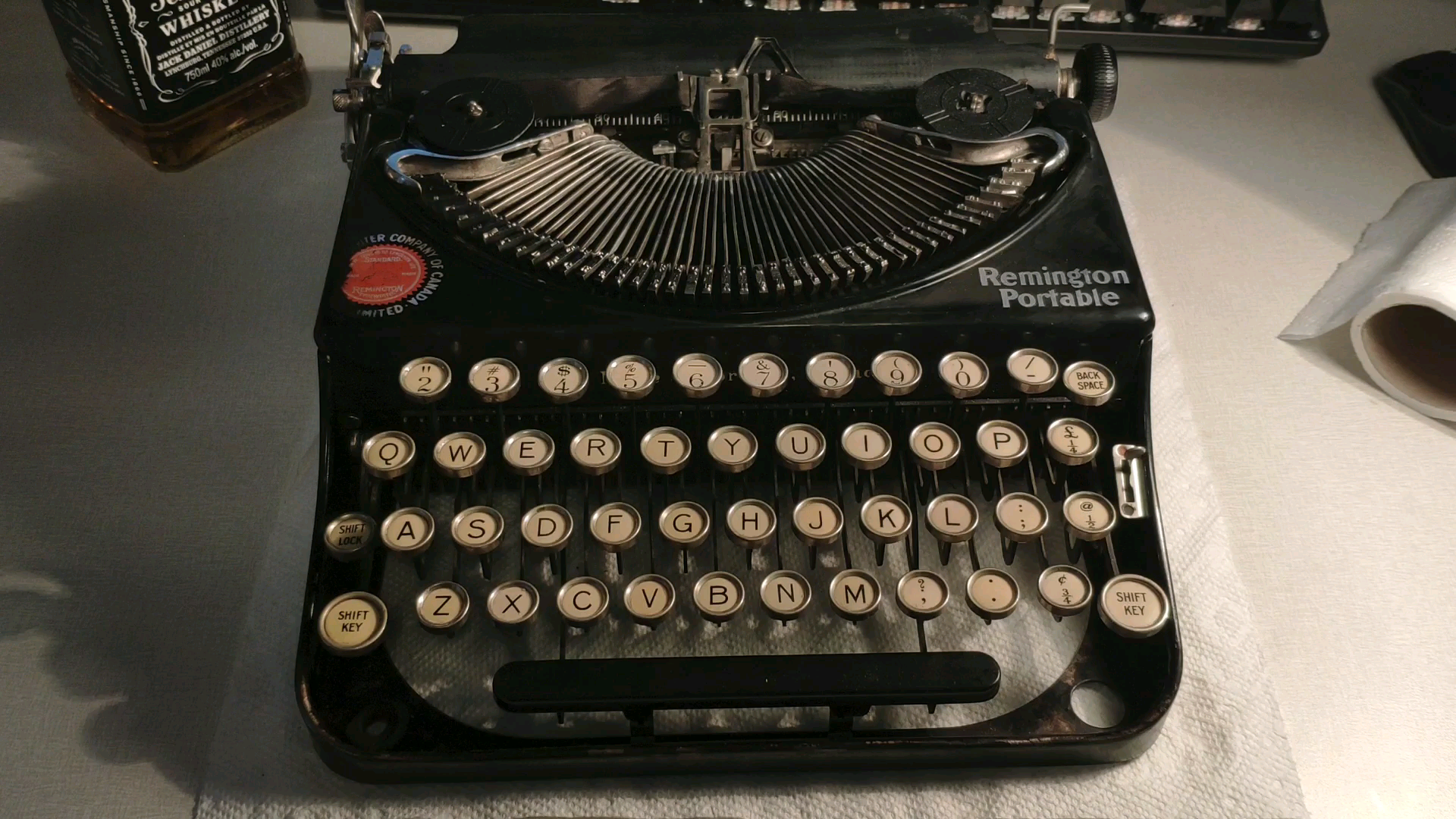

1927年,有一个美国笑话,描述了唐人街的打字员:他们围坐在一个巨大的键盘旁,大得跟两张乒乓球桌似的,但打字速度慢到哭笑不得,一分钟才敲出10个汉字。我们汉字众多、复杂,要说打字,那可真不是一般的难。

但就在大家都在为汉字的未来发愁时,林语堂带着他的“创新杀器”出场了。1947年的一个下雨天,他和他女儿林太乙,抱着一个神秘的木箱踩进了曼哈顿一栋大厦。箱子一打开,里面是一台看起来和英文打字机差不多的东西,不过按键上多了不少汉字的符号。

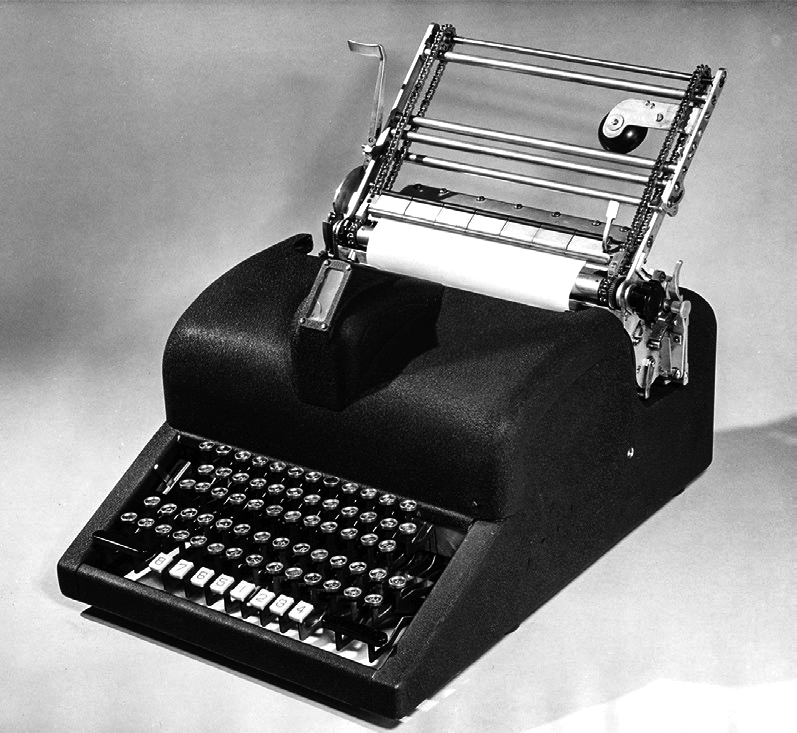

林语堂当场秀了一把流利的英语:“全世界有近三分之一的人在用中文,但还没有一台真正适合他们的打字机。而你们眼前这台‘明快’,正是为解决这个问题而生。”这台“明快”不仅技术上解决了打印中文的问题,还让那些主张废汉的那一派得思考,原来汉字也能这么新潮。

那时候,全球的工程师们都觉得这任务根本不可能完成,毕竟谁能想到怎么把成千上万的汉字塞进一个比书本还小的机器里呢?

不过,林语堂不是盖的。他把打字机的梦想带进了哈佛大学,一边读书一边疯狂地画草图、排版。甚至跑到瑞士和英国去求教于工程师。你看,这份执着和疯狂,简直像是中文打字机的“独孤求败”。

之前的打字机,比如1899年的谢卫楼版,只能打4662个字,其他的汉字呢?那就不管了。1915年和1919年又有两台“重量级”机器出现,虽然用了点小聪明,分了常用字和生僻字,但要用好它们?没点培训还真不行。

到了1931年,林语堂终于把他的语言学和工程学能量合体,设计出了“明快”打字机。这玩意儿造价不菲,耗资12万美元,林语堂为此差点没把房子都卖光。

“明快”打字机真不愧其名,大小合适,操作简便,新手几天就能上手,每分钟能敲出四五十字。

它的字盘设计也独树一帜,把字符压缩在36个八棱柱金属棒上,能容纳8352个字符。不用直接操纵汉字,只需通过一套检字系统,选字、打字,轻轻松松。这台机器不仅是技术的突破,更是林语堂对汉字文化自信的有力展示。

林语堂花了三十年时间和所有家当,打造出了“明快”中文打字机,可最终还是没能赚到钱。1952年,这台打字机虽然拿到了发明专利,林语堂梦想着汉语社会人人都能轻松用上它。同年,Mergenthale排字公司看上了这发明,买断了专利,约定每卖一台打字机给林语堂5%的版税。

但就在这时,中国内战搅局,市场动荡让外国厂商望而却步,没人敢投资这玩意儿。再加上“明快”打字机造价高昂,生产又复杂,根本不适合量产。到了1975年,IBM的电动打字机横空出世,占了市场的大半江山,机械打字机就此黯然失色,林语堂的打字机梦想似乎彻底破灭。

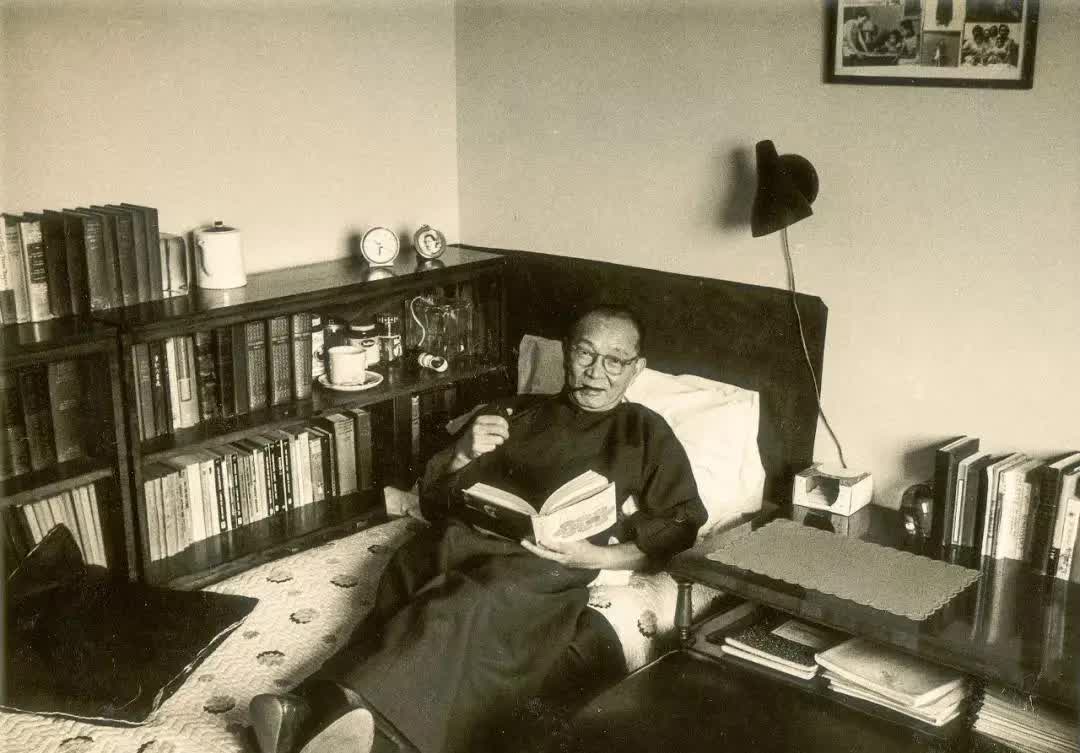

不过,林语堂的创新精神并没有随着时间流逝而消失。1972年,他的《林语堂当代汉英词典》问世,里面采用的“五十部首”检字法,正是从“明快打字机”那儿继承下来的。1983年,王永民发明的五笔输入法,某种程度上也承袭了“明快”的理念。

结语林语堂晚年曾说:“我还是那个孩子,用好奇的眼光看着这个奇异的世界。”在他看来,成功或失败都不那么重要,重要的是那份对创新的热爱和永远不满足的探索精神。