11 月 14 日下午,东风着陆场的沙尘中,神舟 21 号返回舱稳稳落地。载着神舟 20 号乘组的这次 “换乘返航”,创下中国航天史首个纪录 —— 这不是一次计划内的凯旋,而是一场因舷窗细微裂纹触发的 “零风险” 决策实践。当外界惊叹于这波 “神操作” 时,真正的核心早已超越事件本身:中国载人航天已从 “敢闯敢试” 的突破阶段,迈入 “精准可控” 的成熟时代,而 “不拿航天员生命赌概率” 的克制,正是体系自信的最高体现。

2003 年 10 月 15 日,神舟 5 号返回舱穿越大气层时,杨利伟盯着舷窗上蔓延的 “蛛网状裂纹”,心跳几乎停止。彼时,中国载人航天尚在摸索阶段,既没有在轨毫米级检测能力,也缺乏完整的风险评估体系,只能在返回后才查明,这只是外层防热涂层在 1600℃高温下的龟裂,承力玻璃完好无损。

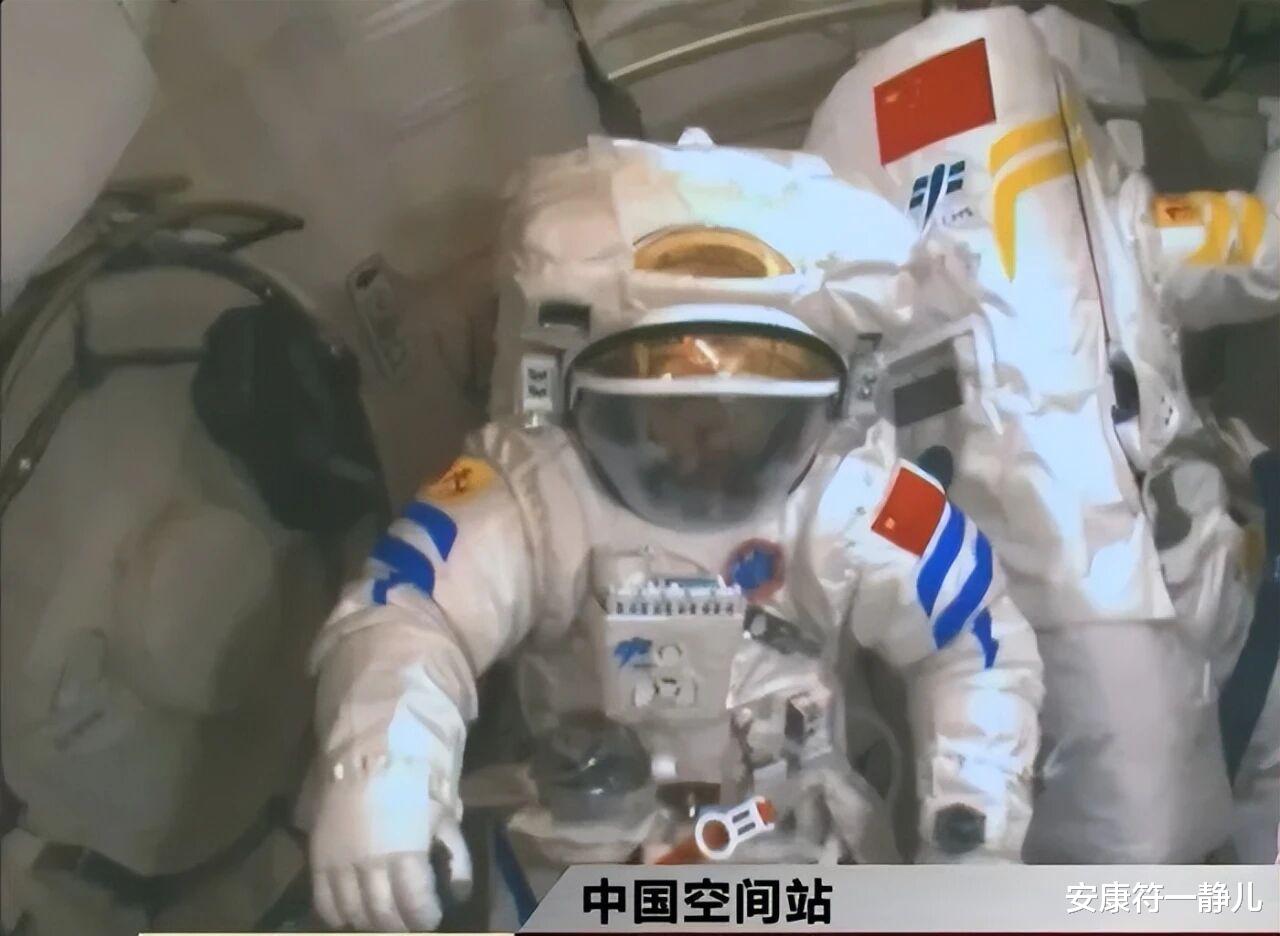

22 年后,历史出现惊人相似的一幕:神舟 20 号返回舱舷窗出现细微裂纹,但中国航天的反应已判若云泥。11 月 5 日发现疑似裂纹后,地面团队没有丝毫犹豫,立即启动全流程应急响应:空间站机械臂搭载的 4K/8K 超高清相机对飞船外部进行毫米级扫描,不放过任何一个微小瑕疵;同时在地面开展风洞复现试验、材料应力仿真和热 - 力 - 结构耦合分析,多维度验证风险等级。

最终评估结果清晰明确:裂纹仅存在于最外层高硅氧防热玻璃,这层玻璃不承担承压功能,仅用于隔绝返回时的极端高温;内部两层铝硅酸盐强化玻璃完好无损,舱体气密性、热防护系统、姿态控制系统均正常运行。从技术概率上看,后两层玻璃同时失效的可能性微乎其微,飞船完全具备载人返回能力。但工程指挥部的结论却异常坚定:“技术上可行” 不等于 “载人可接受”,神舟 20 号放弃载人返回。

这一决策背后,是载人航天不可动摇的黄金法则:生命至上,零风险容忍。22 年前的 “裂纹惊魂”,让中国航天深刻认识到风险管控的重要性;如今的冷静处置,则证明这套全流程风险管控体系已完全成熟,从发现隐患到评估决策,每一步都精准可控,这正是中国航天跨越两个时代的核心标志。

空间碎片:400 公里轨道上的 “隐形杀手” 与防御体系神舟 20 号舷窗的裂纹,最终指向一个太空探索的共性威胁 —— 空间碎片。在距地 400 公里的低地球轨道,这片被称为 “太空垃圾密集区” 的空域,漂浮着约 1.3 亿个 1 毫米至 1 厘米的微小碎片。这些碎片以每秒 7-10 公里的速度飞行,撞击能量堪比子弹,而舷窗作为需要透光的光学窗口,结构相对薄弱,自然成为易受冲击的脆弱点。

更棘手的是,这些毫米级碎片难以被地面雷达精准监控,碰撞具有极强的突发性和不可预测性。欧洲航天局数据显示,仅10 厘米以上的空间碎片才能被有效跟踪编目,而更小的碎片就像 “隐形杀手”,随时可能对航天器造成威胁。神舟 20 号采用径向对接方式,朝向轨道飞行方向的暴露面更大,缺乏其他舱段遮挡,进一步增加了被撞击的概率。

面对这种不可避免的风险,中国航天早已构建起 “躲防结合” 的完整防御体系。对于可跟踪的大型碎片,空间站会提前规划轨道进行规避;对于不可预测的微小碎片,则通过强化航天器防护能力应对。神舟飞船的三层舷窗设计本身就是一套精密的防护系统:外层防热、中层过渡、内层承压,三重保险确保极端情况下的安全冗余。此次裂纹仅局限于外层,恰好印证了这套防护设计的有效性。

而更关键的是,中国航天建立了 “发现即响应” 的快速处置机制。从裂纹被发现到完成全面评估,仅用了 9 天时间,期间同步完成了乘组换乘方案制定、神舟 21 号返回流程调整等一系列复杂操作。这种对风险的快速识别、精准评估和高效处置能力,远比单纯的硬件防护更能体现航天体系的成熟度。

战略复用:“负伤” 飞船的价值重构,开辟天地物流新路径放弃载人返回的神舟 20 号,并没有被列入 “废弃清单”,反而被赋予了更具创新意义的使命 —— 作为无人货运平台,择机携带高价值物资返回地球。这一决策不仅盘活了 “负伤” 飞船的剩余价值,更开创了中国航天 “航天器功能动态调整” 的新范式。

此次神舟 20 号的核心运载任务,是两套已超期服役的 “飞天” 舱外航天服。每套舱外航天服的研制成本超过 3000 万元,最初设计寿命仅为3 年 15 次出舱任务,而其中一套已累计执行 20 次出舱任务,远超设计指标,成为中国空间站舱外作业史的 “活化石”。此前,由于天舟货运飞船不具备返回能力,退役舱外服只能随船焚毁,仅能回收手套等小型部件。此次整套回收,不仅能为下一代航天服的延寿设计提供真实在轨数据,更将作为珍贵的航天文物永久陈列,承载民族航天记忆。

除了航天服,神舟 20 号还将下行一批高价值科学实验样品,包括空间辐射对生物芯片的影响样本、微重力环境下生长的新型半导体晶体,以及用于验证 “太空 3D 打印” 技术的金属构件。这些样品对地面研究具有不可替代的价值,而神舟飞船具备的温控、减振、密封下行环境,远优于天舟货运飞船 “粗放式” 的废弃物处理方式,能最大限度保证样品的完整性和研究价值。

这种 “载人飞船转无人货运” 的尝试,在国际航天史上虽有先例,但从未达到如此高的价值密度。俄罗斯 “进步” 系列货运飞船曾携带少量实验数据返回,SpaceX “载人龙” 飞船也仅搭载过纪念品下行,而中国此次直接将高价值航天装备和精密实验样品作为下行载荷,是对航天器剩余价值的深度挖掘。这一创新不仅节约了航天资源,更开辟了 “载人飞船 + 货运飞船” 互补的天地物流新路径,为未来返回式货运系统积累了宝贵经验。

冗余体系:全球唯一的双重保险,底气源于 “有备无患”

更关键的是,中国航天坚持 “打一备一、滚动备份” 的铁律。在神舟 21 号在轨执行任务的同时,神舟 22 号飞船与长征二号 F 遥 22 火箭已完成总装测试,处于 “热备份” 状态,可在数日内实施无人发射,自动对接空间站执行救援任务。这种 “在轨冗余 + 地面热备” 的双重保险,是目前全球唯一具备快速无人救援能力的载人航天体系。

对比国际航天案例,这种冗余设计的价值愈发凸显。2024 年,美国波音公司 “星际客机” 飞船因氦气泄漏和姿控发动机失效,导致两名宇航员被迫滞留空间站 286 天,最终只能搭乘 SpaceX “载人龙” 飞船返回。而俄罗斯 “联盟 MS-22” 飞船曾因冷却剂泄漏,被迫动用无人飞船执行长达半年的 “太空救援”。这些案例都暴露了单一飞船在轨、缺乏备份的致命缺陷,而中国航天的冗余体系从根本上避免了此类被动局面。

这种底气还源于神舟飞船的高可靠性。自神舟 12 号起,中国载人飞船已实现 “批次化、滚动式” 生产,每艘飞船都要通过数百项地面验证试验,核心系统的故障率被控制在极低水平。神舟 20 号虽遭遇舷窗裂纹,但推进、电源、制导导航与控制(GNC)、通信等关键系统均经受住 180 天在轨考验,为其转为无人货运平台提供了坚实的技术基础。

从 22 年前的 “裂纹惊魂” 到如今的 “冷静处置”,从单一飞船探索到冗余体系保障,从任务优先到生命至上,中国航天的每一步跨越都令人动容。神舟 20 号的 “负伤” 与复用,不仅展现了技术实力,更彰显了一种 “不侥幸、不冒险、不浪费” 的工程理性。

您最佩服这次事件中中国航天的哪个决策?是 “零风险” 的安全坚守,还是 “变废为宝” 的创新思维?对于神舟 20 号即将带回的航天服和实验样品,您最期待了解哪些细节?未来中国航天还能在哪些领域实现创新突破?

欢迎在评论区留下您的观点。