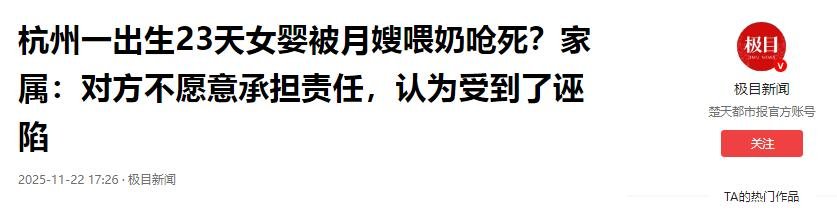

凌晨1:47,奶粉冲好了;1:54,喂奶开始;1:56,孩子呛咳;2:07,嘴唇发紫...这短短13分钟,一个23天的生命就这样被"专业"月嫂送进了ICU。更讽刺的是,这位月薪18800元的"金牌月嫂",事后还在网上继续接单,把月子餐照片当专业证明。这到底是偶然的悲剧,还是早已注定的结局?

坦白讲,我刚看到这新闻时,第一反应是怀疑自己是不是看错了——2025年了,这种低级错误还能发生?而且收费高得离谱,专业能力却低得惊人。奉先生这对"杭漂"夫妻,几乎是倾尽所有请了这位月嫂,结果呢?钱花了,人没了,月嫂还一脸无辜地说"连0.1%的责任都没有"。

本来想写点轻松的内容,但这件事真的让我憋了一肚子火。一个孩子没了,一个家庭毁了,而那个"肇事者"呢?换个名字换个平台,继续她的"专业服务"。这种荒谬的现实,背后到底藏着多少我们不知道的黑幕?

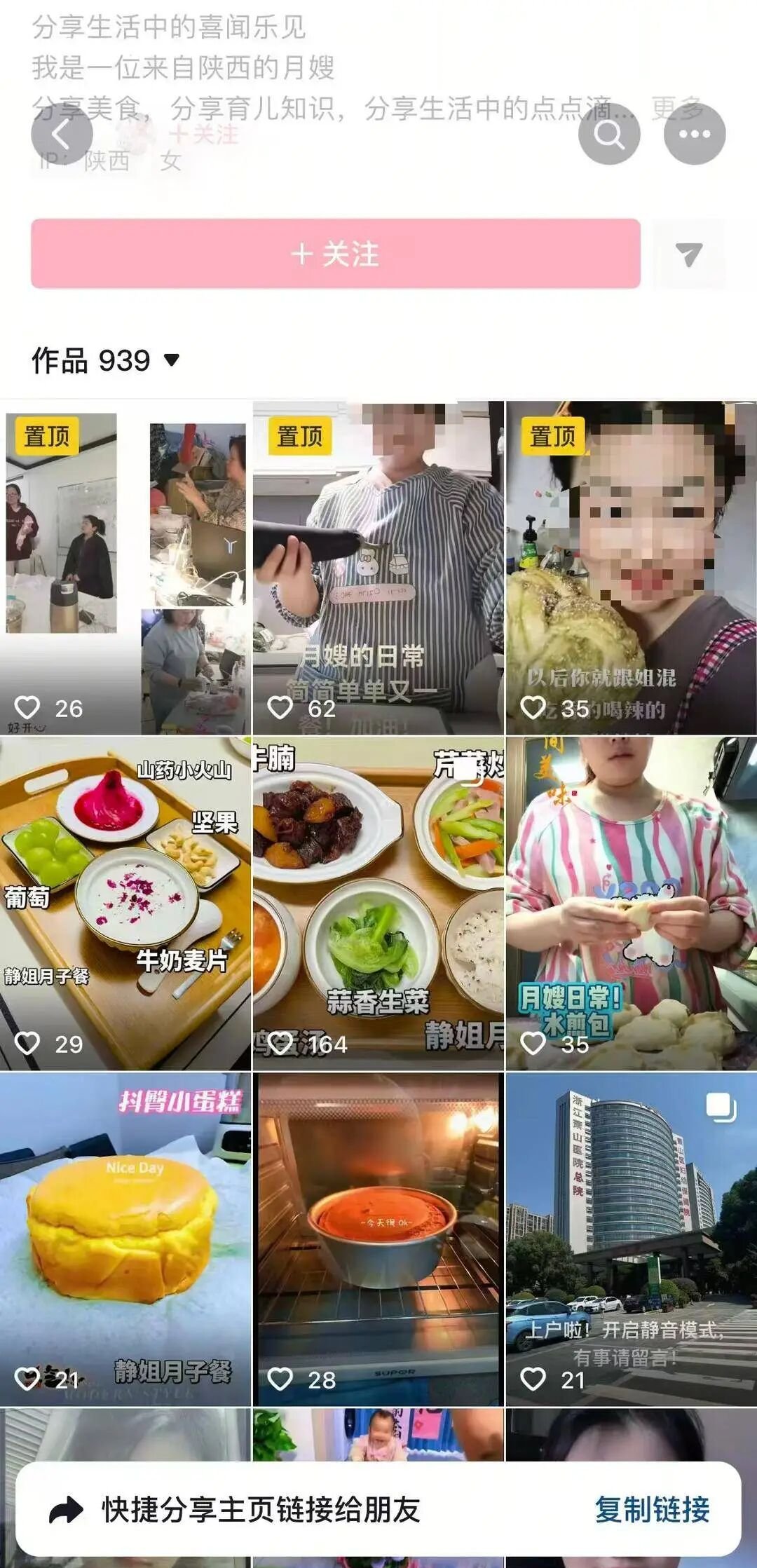

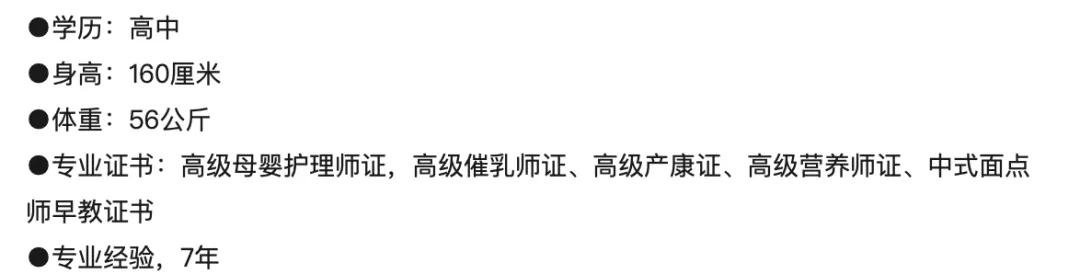

话说回来,月嫂这行当,现在简直是鱼龙混杂到令人发指。奉先生请的这位李某静,简历上写着"10年经验""高级母婴护理证",结果呢?证书来源查无此人,培训经历疑点重重。更可气的是,这种造假现象根本不是个例。

实话说,我也曾经考虑过请个月嫂,但现在想想真是后怕。这个行业的水到底有多深?根据我打听到的,月嫂证书基本就是"交钱拿证"的游戏,一个月速成班,简历随便润色,照片P得连亲妈都认不出来,摇身一变就成了"金牌月嫂"。

2025年10月那会儿,《金融时报》不是报道说中国月嫂市场规模已经突破1.2万亿了吗?听着挺吓人对吧?但问题是,钱是赚了不少,监管呢?好像还在上个世纪徘徊。中介机构不是在做服务,而是在做"包装",只要能拿到佣金,什么简历造假、经验夸大、隐瞒事故,全都不是问题。

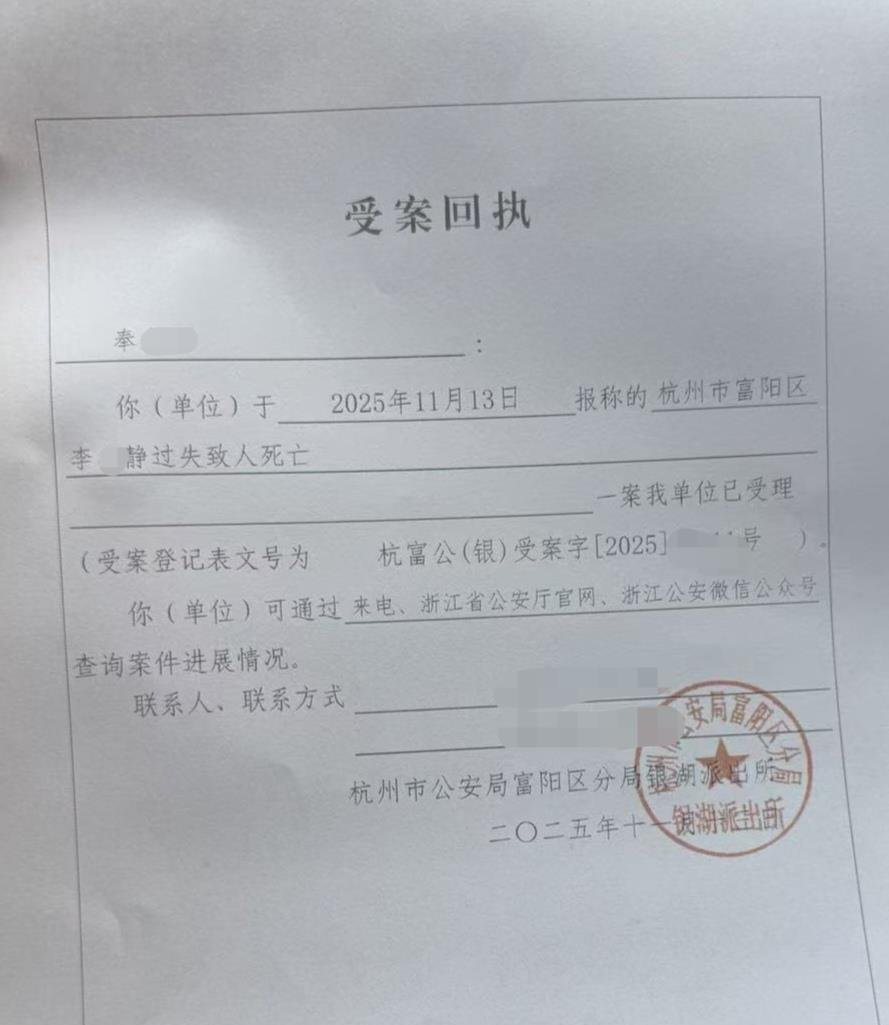

最让我困惑的是,为什么出了事,总是受害者自己扛?奉先生一家,监控、诊断、基因报告,证据齐全,报警也报了,一个多月过去,案子还在流程里打转。而那个月嫂呢?一口咬定没责任,甚至反咬雇主,拒绝赔偿,连退费都不肯。这种底气从何而来?还不是因为知道监管不到位,违法成本太低吗?

我之前以为家政行业至少有点底线,现在看来是我太天真了。一个直接影响新生儿和产妇健康的行业,准入机制居然还停留在"交钱拿证"的阶段。2025年初商务部不是说要搞"全国家政信用信息平台"吗?结果呢?覆盖率不到30%,信息更新滞后得像蜗牛爬。

中介机构更绝,他们不是在监管市场,而是在教月嫂怎么应对雇主提问,怎么掩饰自己的短板。出了事呢?第一个撇清关系的也是他们。消费者能怎么办?只能靠自己死磕,像奉先生那样,花一个月时间收集证据、联系媒体、发帖曝光,结果呢?案件依然在流程里打转。

更可怕的是,这个行业没有真正的"黑名单"。李某静可以继续工作,继续伤害下一个家庭,只要她换个城市,换个平台,甚至换个名字,一切又能重新开始。这不是最让人绝望的地方吗?悲剧可以随时重演,而且没人能阻止。

我有时候在想,我们是不是太依赖"证书"这个东西了?在这个行业,证书已经成了笑话,一张纸证明不了任何专业能力,反而成了某些人骗钱的工具。真正的专业在哪里?在责任心里,在细节里,在对生命的敬畏里,而不是在那些可以花钱买来的"资质证明"里。

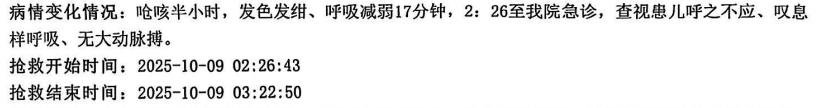

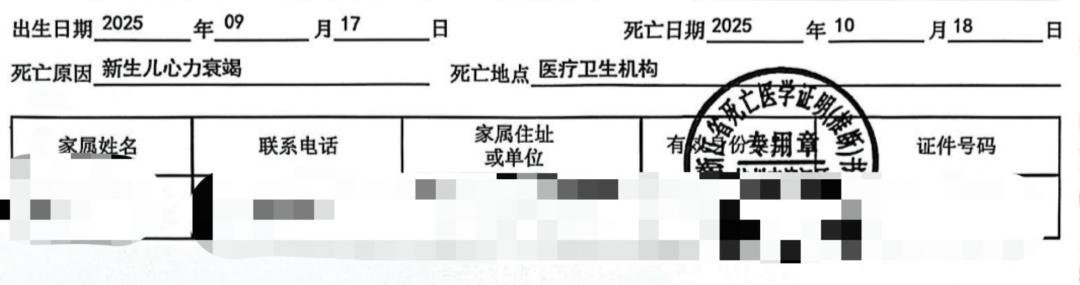

奉先生家的监控视频记录了那致命的13分钟:黑暗中喂奶,呛咳后继续喂,嘴唇发紫才送医,然后月嫂还隐瞒了呛奶的事实...这根本不是什么意外,而是一连串严重失职的必然结果。医生不是说了吗?孩子没有任何心脏或基因问题,是人为错误加上系统漏洞把她推向了死亡。

这种事多了,我真的开始怀疑,我们请月嫂是在请专业人士,还是在请"赌注"?今天请的这个会不会是下一个"李某静"?我们只能靠运气来保障家庭安全吗?

一个孩子的死,不能只是一个家庭的悲痛。它该成为行业改革的开端,否则今天的噩梦,明天就会变成别人的新闻标题。问题是,谁来推动这个改革?政府?中介?还是我们这些消费者?如果今天不开始建立家政行业的真实信用档案,那所有"证书"都是废纸一张。

那么问题来了,当我们不得不请月嫂时,我们到底该相信什么?是该相信那些可以花钱买来的"高级证书",还是该相信自己的直觉?或者,我们只能祈祷自己不会成为下一个奉先生?