10月18日,物理巨擘杨振宁院士与世长辞,享年103岁。

杨振宁被誉为二十世纪物理学史上的丰碑,获得过诺贝尔奖,推动了粒子物理学、统计力学和凝聚态物理学等领域的发展。

而褪去科学巨匠的光环,他却从不彰显自己的聪明,也不贪图名利和浮华。

为了证明一个学术问题,他甘愿花费数十年的努力;

为了一心一意做好科研,他宁肯一生坚持低调、朴素的生活。

正如他自己所说:宁拙毋巧,宁朴毋华。

抱有一份拙诚,守住一份朴素的人,才能将短短的一生活到极致。

01

宁拙毋巧。

物理学家理查德·费曼,曾评价杨振宁是“最聪明的中国人”。

可杨振宁从不仗着自己聪明而走捷径,反而主张多下笨功夫。

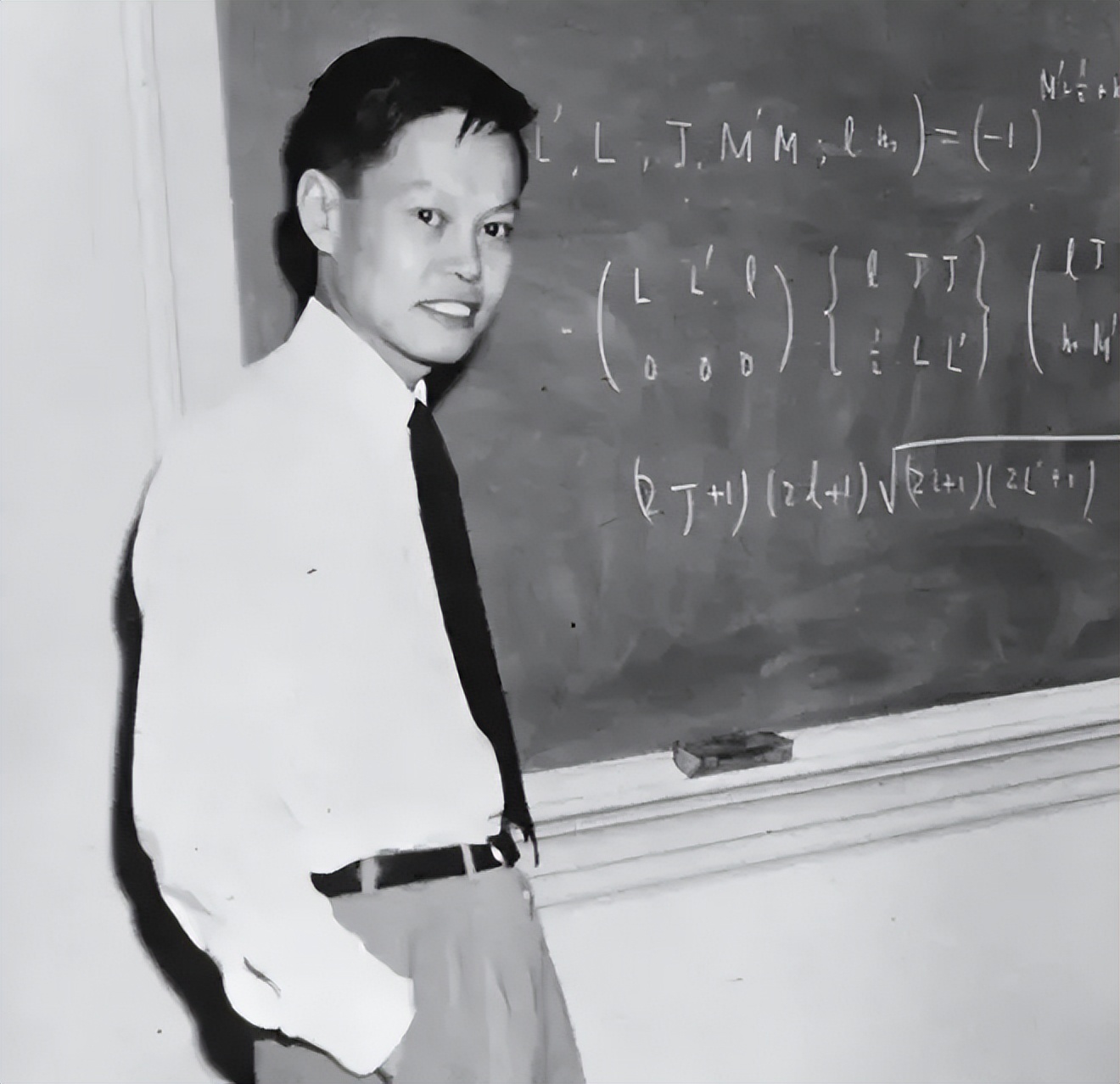

在西南联大读书时,他日复一日地用最原始的手摇计算机进行复杂运算。

在芝加哥大学攻读博士时,他不惜花费数月时间手工绘制数百张图表。

即使获得诺贝尔奖后,他依然每天至少工作12小时,并亲自修改研究生论文中的每个公式。

剑桥大学物理系主任说:“在杨身上,我们看到了科学最纯粹的样子——不求速成,但求真理。”

《杨振宁传》中提到,杨振宁与米尔斯提出“规范场论”时,正值粒子物理学实验的爆发期。

当时,相比基础理论研究,发现新粒子是学术界更容易获得成果的巧径。

杨振宁却没有投机取巧,而是反复学习、研究,深入理解规范场论。

他还坚持在不同场合做关于规范场论的学术报告,并撰写多篇深入浅出的文章。

付出数十年的努力后,规范场论不仅得到广泛认可,还成为了粒子物理学的基石。

这份看似笨拙的执着与勤奋,贯穿了杨振宁整个学术研究生涯。

他与李政道研究宇称不守恒原理时,也没有止步于一个聪明的猜想。

他系统性地查阅了所有已发表的相关实验论文,逐一检查其实验设计能否真正验证宇称守恒。

经过繁琐又枯燥的研究,他终于发现:没有一个实验能证明在弱相互作用中宇称是守恒的。

由此,他证实了自己的理论研究,也重塑了现代物理学的格局。

《杨振宁传》中说:

“真理往往在长期积累后显现,巧思可以解决小问题,但拙功才能穿透迷雾。”

在这个急功近利的时代,人人都渴望聪明绝顶,梦想一鸣惊人,想要轻轻松松获得成功。

可事实是,那些天才之所以卓尔不群,并非天资超人一等。

而是甘愿沉下心来打磨,在一件事上下足功夫。

因为成功向来都没有捷径,只能依靠扎扎实实地打牢基础,勤勤恳恳地提升自己。

该走的路一步不少,该费的力气一分不省,熬过那些必经的苦难,我们才能一步步抵达巅峰。

02

宁朴毋华。

《杨振宁传》中提到,杨振宁年仅15岁时,便跟随家人踏上流亡之路。

从繁华的北京到陌生的昆明,他一路颠沛流离,终于抵达西南联合大学。

在那里,没有漂亮的图书馆,没有先进的实验设备,只有茅草搭建的教室和几本被翻烂的书。

无数个日夜里,他听着呼啸的防空警报,借着防空洞里的微光,默默啃完深奥的物理学著作。

历经过艰难岁月的洗礼,他摒弃了一切浮华,全心全意地投入到科研之中。

去美国留学、工作期间,他也一直保持着朴素的生活作风。

在普林斯顿高等研究院,他总是骑着旧自行车去超市,用泛黄的笔记本记录灵感。

他的居所陈设简单,除了床、书桌和柜子,几乎没有多余的家具。

他的饮食也无比清淡,常常有人看到他在中餐厅吃小米粥、青菜和豆沙包。

业余时间,他极少参加不必要的社交宴请,更愿意在家中或教师餐厅安静用餐。

他说:“吃饭是为了摄取营养,维持身体运转,不是为了满足口腹之欲。”

在穿衣打扮方面,他更是几十年如一日:

一件普通的浅色衬衫,外面套一件羊毛开衫或深色夹克,天冷时再加一条围巾。

其中,有一件深蓝色的羊绒衫,已经被他穿了十几年,肘部磨得只剩下薄薄一层。

当身边的人建议他买件新衣服时,他却说:“这很好,很舒服,它陪伴我思考了很多问题。”

而生活简化到一定程度后,他不被物欲所扰,不受名利束缚,得以专心钻研学术。

这验证了叔本华所说的一句话:“一个人对外在的物质要求越低,他对内在的要求就越高。”

人这辈子,如果贪念太多,欲望过剩,便会在无穷无尽的追逐中不断透支自己。

真正有智慧的人,懂得精简欲望,坚守朴素。

过最简单的物质生活,做最丰富的精神思考,始终专注于自己内心的丰盈。

当一个人不再被欲望裹挟,才能把最好的精力投入最重要的事情上,收获生命真正的富足。

03

人活到极致,一定是朴素与拙诚。

杨振宁曾说:“真正的科学家应该像农夫一样朴实——春种秋收,不问西东。”

他从不标榜自己的成就,卖弄自己的学识。

他曾公开承认,随着物理学越来越专业化,自己对一些分支领域并不了解。

遇到不懂的问题时,他还会主动给年轻学者发邮件:“这个地方我有点疑问,想和你讨论。”

他也从不追逐外界的虚名,享受旁人的追捧。

许多机构邀请他做大型学术报告时,他往往会委婉拒绝。

可年轻的学生向他请教问题时,他却愿意花费整个下午,与他们进行一对一的深入探讨。

2003年,他放弃在美国获得的一切,回到清华大学任教。

他没有安享盛名,也拒绝担任虚职,而是选择回到起点,为清华大学本科生讲授《大学物理》。

旁人评价他大材小用,他却说:“基础课重要,年轻人需要好老师。”

为了保证教学质量,他亲自手写教案,哪怕内容烂熟于心,也要反复修改、增添内容。

他还努力做到深入浅出,把“宇称不守恒”讲成“左右手是否对称”,连文科生都能听懂。

有学生回忆道:“杨先生的课从不迟到,82岁了,站着讲两小时,板书一笔一划,比我们年轻人还认真。”

结束一天的工作后,他就与翁帆在清华园的林荫道上并肩散步,低声交谈。

没有喧嚣的社交,没有奢侈的场面,有的只是精神上的相互陪伴与扶持。

《杨振宁传》中说:杨振宁晚年的生活选择,是一种“精神的净化”过程。

他从外界的浮华与纷扰中抽身而出,践行着朴素的生活方式,坚守着拙诚的人格底色。

当一个人智慧到极致,便会摒弃所有机巧与浮华;内心够强大,便无需任何外在的粉饰。

如果你总想着一步登天,贪图享受,反而会一时失足,跌入命运的低谷。

对于任何人来说,真正好走的路,一定是那条看起来最笨拙、最朴素的路。

放弃那些无谓的追逐,将复杂的生活简单过,把简单的事情认真做。

摒弃小聪明、虚浮名,隔绝于喧嚣之外,你也能借助朴与拙的力量,跃迁到更高的人生境界。

▽

杨振宁晚年总结自己一生时说:“我最大的成就不在物理学,而在活得真实。”

而这份真实,源于朴素与拙诚。

越是抵达过智慧巅峰的人,越懂得苦下拙功,在脚踏实地中打好根基;

越是见识过世间万象的人,越情愿心怀朴素,从去繁就简中丰盈内心。

正所谓,大巧若拙,大智若朴。

往后的日子里,愿你我抱朴守拙,于浮躁的洪流中,活出自己的清净自在。

点个赞,与朋友们共勉。

评论列表