“为了消杀蚊虫,请上交家门钥匙。”

一纸红章盖下去,像极了旧时代的“入户检查”。

只不过,这次的理由是——防疫、防蚊、防病。

广东江门一社区通知居民上交钥匙,甚至写明“拒不配合将强制开锁”。

通知一出,全网哗然。

很多人第一次发现:

原来,在公共利益的名义下,“我的家门”也可能不再是“我的家门”。

一、防蚊不是防人

社区工作人员的解释很“温柔”——

“出发点是好的”“居民健康最重要”“大家有误会”。

可问题在于,这件事的逻辑,哪里出了问题?

防蚊,本是公共卫生的必要行动,没错。

但防蚊不是防人,更不是“开门权”的交换筹码。

一个“好意”,若越过了边界,就会变成“侵入”;

一份“通知”,若失去了程序,就成了“命令”。

有网友说得好:“可以灭蚊,但不能灭掉隐私与尊严。”

这句话,刺痛了多少普通人的心。

二、公权的边界在哪里?

我们当然理解一线社区的难处。

上面有任务、时间紧、要交成果。

于是很多时候,就成了“一刀切”的执行。

上有政策,下有压力,中间的执行,就成了‘夹心饼’。

他们要的是“完成任务的数字”,不是“尊重居民的感受”。

但法治社会最怕的,不是没人干事,而是“做事不分界”。

今天为了灭蚊能开门,

明天是不是为了安全能查家电?

后天是不是为了卫生能看你家冰箱?

这种“越界的好心”,最可怕。

因为它披着“为人民服务”的外衣,却轻易地跨过了法律的门槛。

人民的利益,从来不只是健康,更包括隐私与尊严。

没有边界的善意,就是另一种伤害。

三、权力的温度,决定社会的温度

一纸通知,照出了一个更深的现实:

我们这个社会,总喜欢用“集体利益”去覆盖“个体权利”。

但真正成熟的治理,不是让所有人听命于通知,

而是让每一个通知,都能尊重人的边界。

公权力最可贵的,不是执行力,而是克制力。

当它懂得“止步于门口”,那才是现代社会真正的文明。

正如一句话说的好——

权力最大的底气,不是能开几扇门,而是能不乱开任何一扇门。

四、写在最后

虽然最后社区回应:通知作废,不再强制执行

但我想说——

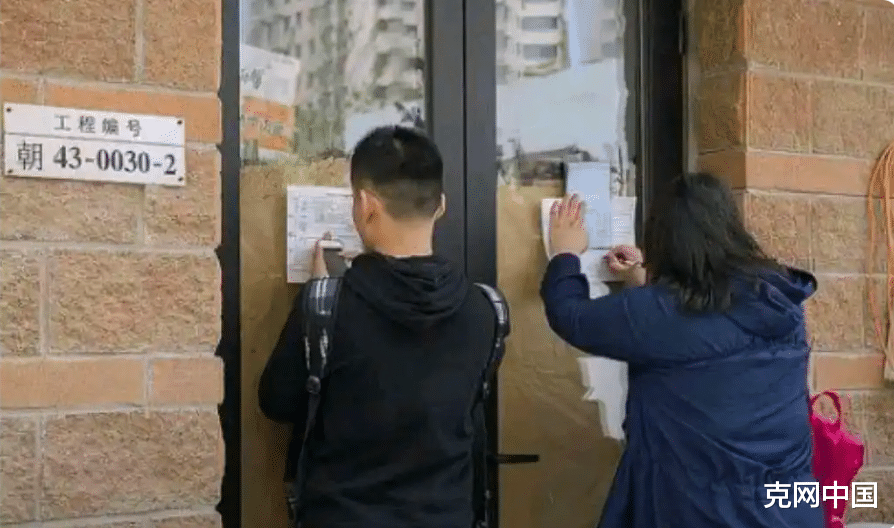

你看,那些门口贴着“通知”的小区,

每一扇门后都住着一个普通家庭。

他们有钥匙,也有尊严。

一旦“交出去”,谁还敢说“这是我的家”?

防蚊该继续,但公权不能蚊一样“无孔不入”。

政策要执行,情理要平衡,尊重也要有边界。

✨编辑说 ————

当所有人都在歌颂光芒,我们选择走进阴影,点一盏灯。

当所有人都在追逐流量,我们选择停下来,为沉默的大多数,发出声音。

如果你也觉得,这个世界需要一些不一样的清醒声音,请关注我们。

欢迎在评论区,留下你“天马行空”的真知灼见。

来源 | #克网中国 、原创 | #欧阳晴风