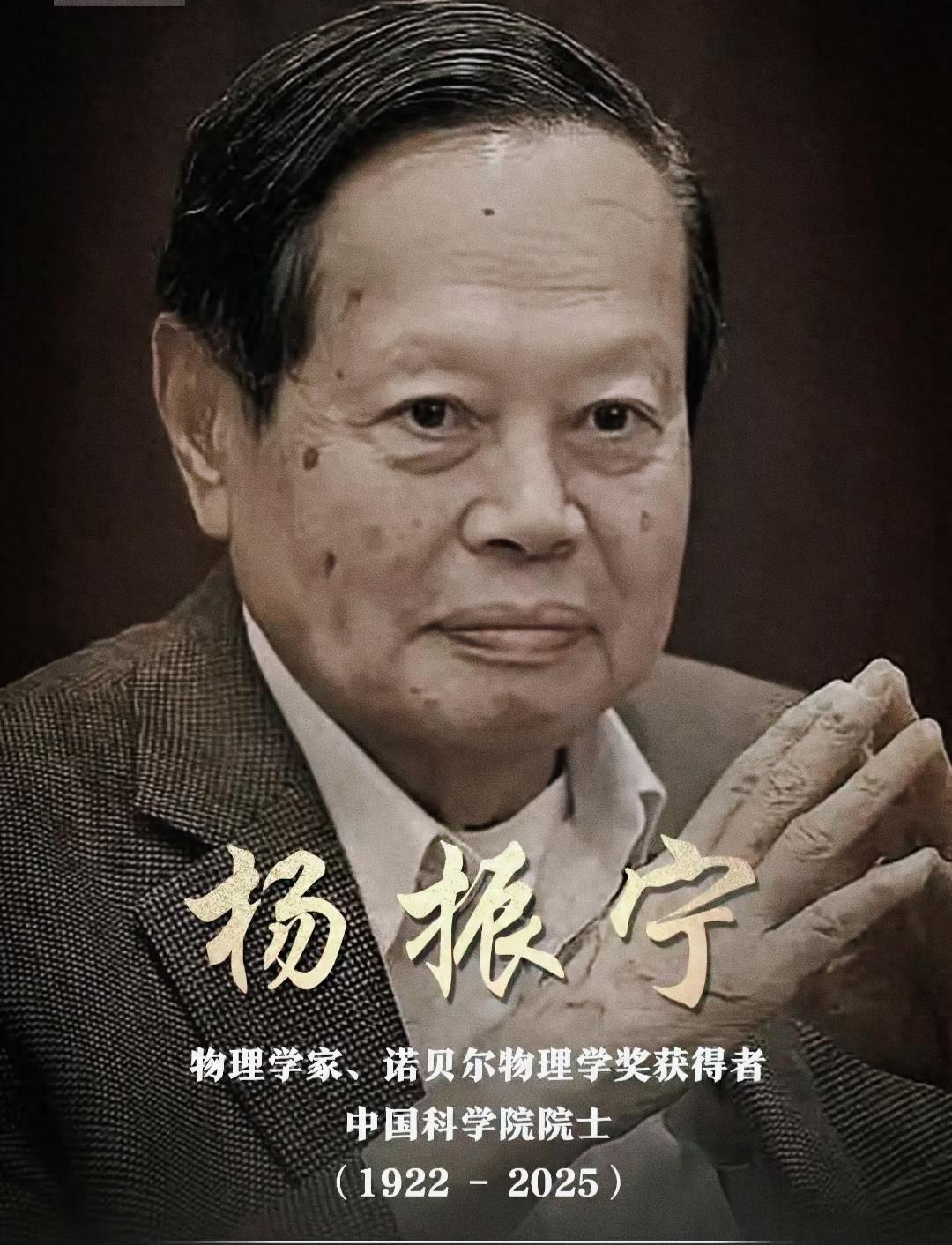

杨振宁是享誉世界的科学家、理论物理学家、教育家,他的言谈和文章中有着丰富而深刻的思想。他的思想是由中华深厚文化哺育出来的,是我们可世代珍惜的精神财富,是民族复兴路上的一盏明灯,是我们民族走向未来所需要的信心榜样和力量源泉。

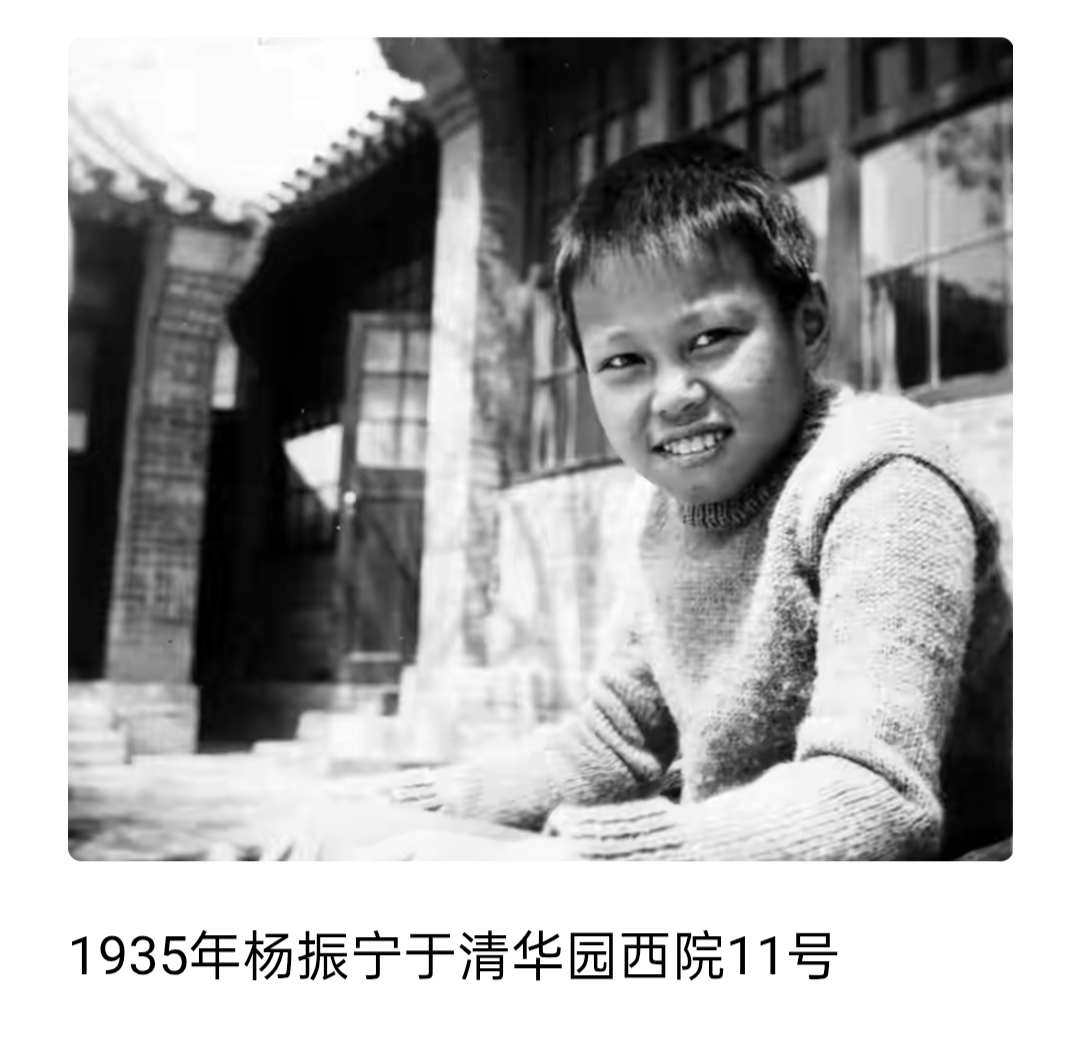

杨振宁的思想并非从天而降、凭空产生,植根于他103年的人生阅历和顶尖科学研究实践,横跨科学本质、文化关联、人生价值等多重维度,形成了系统而且独特的认知体系。

杨振宁的观点、看法、理念、理论、实践结论、讲话、言谈,体现出来的系统而且独特的认知,可从暂且概括为“杨振宁思想”。

以下从十大核心角度简要展现“杨振宁思想”的要点和意义:

一、科学与哲学的关系:双向影响的单向流向。

1、哲学的双重定义:杨振宁明确划分西方物理学家语境中“哲学”的两种核心含义——其一为传统哲学家的哲学,聚焦抽象思辨与终极问题;其二是对物理问题长、中、短距离的认知与看法,与研究者的学术风格、关注重点深度绑定,并非单纯的思想方法。

2、影响关系的单向性:他强调物理学与哲学的影响是“单向流动”——物理学的突破必然推动哲学认知革新,如量子力学的建立重塑了人类对因果、实在的哲学理解;但哲学从未直接推动物理学发展,量子力学的诞生源于海森伯、薛定谔对原子光谱的实证研究,而非哲学思辨。他不同意爱因斯坦认为自己受休谟与马赫哲学影响很深的说法,认为爱因斯坦的成功是由于其对物理问题的“第二种哲学”把握,而非纯粹哲学思想的指引。

3、对哲学过度介入的警惕:他明确反对坂田将自身物理学成就归因于哲学的观点,认为坂田的贡献本质源于对物理实际的深刻认知,其从哲学出发的研究尝试均未取得实质成果,甚至“越少用哲学,成就越大”。

4、哲学与科学、宗教的终极联结:他提到科学、哲学和宗教最终的目的都是了解人类与世界的关系,只是思维方法和结果不同——科学依赖实证与逻辑,哲学侧重思辨与反思,宗教依靠信仰与体悟,三者虽路径各异,却共同指向对宇宙本质与人类定位的追问。

二、科学研究的方法论:从实证到本质的进阶逻辑

1、三层研究路径划分:将物理学研究清晰界定为实验、唯象理论、理论架构三个递进层次。实验是认知基础,提供原始数据与现象观察;唯象理论是对实验现象的提炼概括,虽暂无法用既有理论解释,但具备描述与预言功能(如开普勒三定律基于行星运动观察总结,未涉及引力本质);理论架构则是更基础的核心,需通过数学工具与科学体系完成本质性解释,体现“从实践到理论、从现象到本质”的认知逻辑。

2、知识流向的不可逆性:提出“知识由近到中、到远”的核心规律,强调物理学研究必须从近距离的具体问题切入,逐步向中距离的规律归纳、远距离的本质探索延伸,如同观察一幅画需先看清局部细节,再把握整体脉络,反对从抽象哲学命题反向推导科学结论。

3、实证为本的研究准则:坚持“物理学家的最终判断在现实中”,认为物理学不同于数学或艺术,不能仅凭自由想象创造概念、建构理论。实验结果的意义必须建立在直接感受的经验与实验运作的每一个具体层次上,任何脱离实证的抽象思辨都无法成为科学进步的核心动力。

4、关键能力的三重倡导:一是“宁拙毋巧,宁朴毋华”的治学态度,强调做学问需诚实踏实、持之以恒,他在芝加哥大学花20个月投身实验物理,即便失败无数仍积累了关键经验,与李政道推导宇称不守恒定律时,从海量实验数据的细微矛盾中反复推演,终获突破;二是抓住直觉与书本的冲突机遇,认为这种碰撞是认知深化的关键,能催生新问题与突破点;三是重视知识迁移能力,主张将某一领域的认知与方法应用于其他领域,开拓跨学科研究思路。

5、学术品位的核心价值:将“科学品位”视为科研成功的关键条件,认为优秀的研究者不仅要吸收知识,更要能判断科学问题的“美妙之处”。他曾举例,一位聪明的年轻研究生虽能熟练回答量子力学问题,却无法说出其中最精妙的内核,这类缺乏学术品位的研究者难以取得顶尖成就。

6、“笨功夫”的实践要义:他认为科学研究需摒弃投机取巧心态,主动下“笨功夫”——无论是芝加哥大学时期耗时20个月的实验探索,还是与李政道推导宇称不守恒定律时对海量数据的反复校验,均印证了“踏实积累方能突破”的科研逻辑,反对以捷径心态对待严肃的科学研究。

三、自然规律的认知:科学与美学、神圣感的融合

1、自然规律的美学本质:将物理学基本方程(如牛顿运动方程、麦克斯韦电磁学方程)誉为“造物者的诗篇”,认为这些方程以极浓缩的数学语言,精准涵盖从星云群到基本粒子、从百亿年到十的负二十八次方秒的宇宙现象,其内涵随物理学发展不断丰富,展现出简洁而磅礴的科学之美。

2、对宇宙奥秘的敬畏感:强调物理学家面对这些精粹方程时,会产生兼具直接性与复杂性的美感,其中蕴含着庄严感、神圣感与初窥宇宙奥秘的畏惧感,这种感受与哥德式教堂建筑师所追求的崇高美、灵魂美、宗教美高度契合。他引用布莱克“一沙一世界,一花一菩提”形容方程的浓缩性,用蒲柏诗句“自然与自然规律为黑暗隐蔽,上帝说,让牛顿来!一切即臻光明”诠释其巨大影响,但仍认为这些表述不足以穷尽这份跨越科学与精神层面的深刻感悟。

3、“造物者”的非人格化认知:明确反对人格化的上帝概念,但坚信存在“造物者”——因整个宇宙的结构精妙有序,绝非偶然形成。他年轻时坚决反对将造物者或自然形象化,随着年岁增长,这种反对的动力逐渐减弱,转而以敬畏之心看待宇宙的内在秩序。

四、中国文化与科学的深层互动

1、中国文化的思维特质:指出中国传统文化的核心思维是归纳法,通过精简化、抽象化、浓缩化、符号化的步骤提炼“理”,如“太极”“阴阳”等概念,便是对复杂自然现象的高度概括。

2、《易经》对中华文化的影响:认为《易经》影响了中华文化中的思维方式,且这一影响是近代科学没有在中国萌芽的重要原因之一。同时他提出,《易经》是汉语成为单音语言的原因之一,并影响了中华文化的审美观念。这种观点虽引发学界争议,但体现了他看待传统文化的客观态度与严谨存疑的治学精神。

3、语言对思维的塑造作用:认为中国语言文字的单音象形特点,使得中国文化天然注重精简,这种特质深刻渗透到中国哲学的思维方式中,影响了传统知识分子认识世界、提炼规律的路径。

4、文化背景对科研态度的影响:以自身与费曼对物理学前途的不同态度为例,说明文化差异对科学认知的塑造——他的审慎源于中国儒家“吾日三省吾身”的自省传统,而费曼的乐观自信则体现了美国文化的特质,两种态度本质是不同文化世界观在科学领域的投射。

5、传统思想方法的现实例证:以中医为例,说明中国传统思想注重归纳与精简的鲜明特点——中医通过“阴阳”“表里”“寒热”“虚实”等寥寥数词,概括对人体与疾病的认知体系,既体现了文化的浓缩性,也反映了传统思维对实践经验的高度提炼。

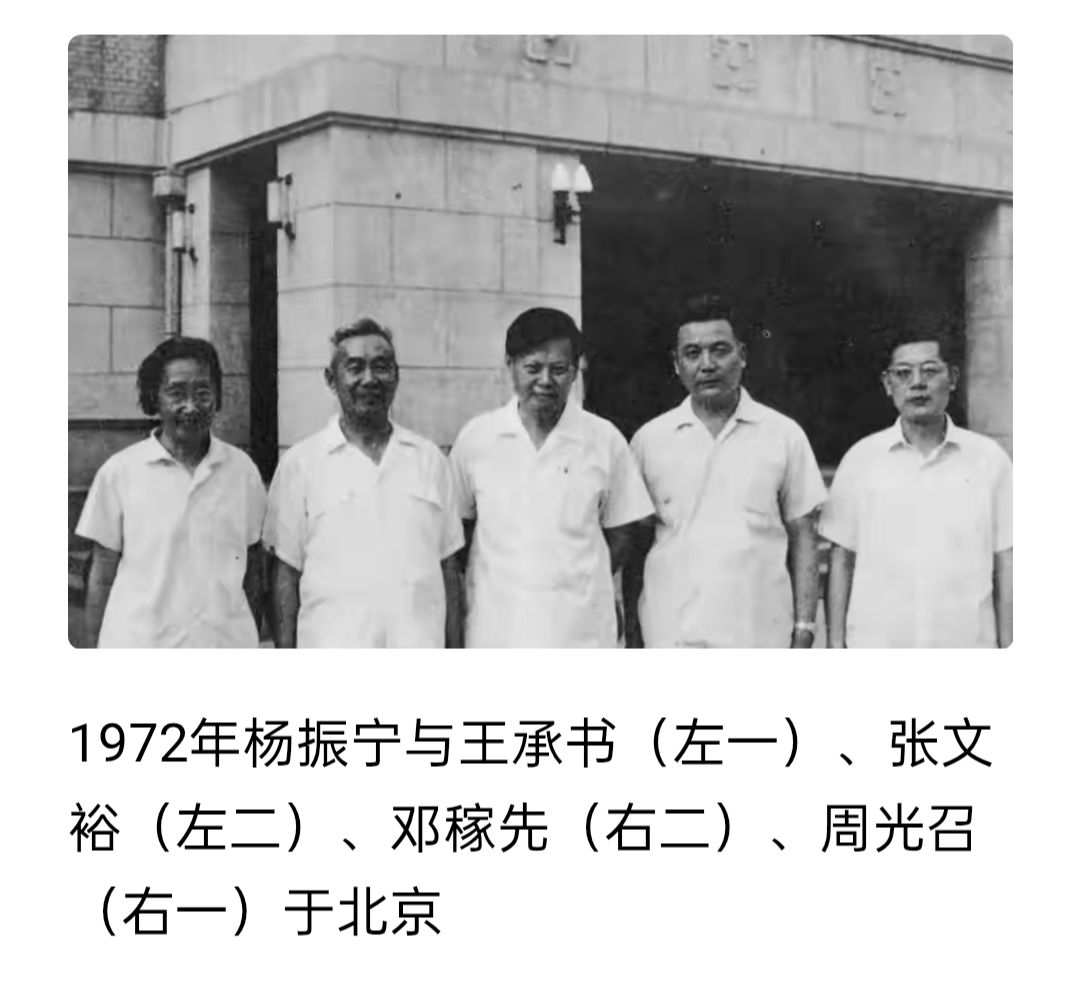

6、文化融合的自我认知:杨振宁认为自己是中华文化和西方文化的产物,他于传统与现代、东方与西方的张力间探寻平衡,在文化的碰撞与融合中,成就学贯东西的底蕴。他既对西方科学的杰出思维传统崇敬,也对中国祖先的杰出文化传统同样尊重,并致力于在中美之间建立了解和友谊的桥梁。

五、创新的多元类型与现实价值

1、四种创新的本质区分:将创新划分为四大类型,各有其独特价值与适用场景:爱因斯坦式创新是颠覆认知的理论突破,杜甫式创新是在既有体系内的极致升华,比尔·盖茨式创新是技术转化的实用革新,任天堂式创新是体验升级的跨界创造。

2、对中国的创新优先级判断:结合时代背景指出,对于发展阶段的中国而言,比尔·盖茨式的技术落地创新与任天堂式的跨界体验创新最为重要,能直接推动社会进步与产业升级,具有更强的现实意义。

六、教育思想:以“渗透”启智,以“远见”引路

1、“渗透法”的学习革新:主张“渗透法”的学习方法,不同于传统“透彻法”对单一知识的深度纠缠,他认为学生应广泛接触各类知识,即便对暂不能透彻理解的内容,也可通过持续接触把握学科整体态势——如同浸泡在水中逐渐吸收水分,知识会在潜移默化中融入认知体系,为后续深入研究奠定基础。

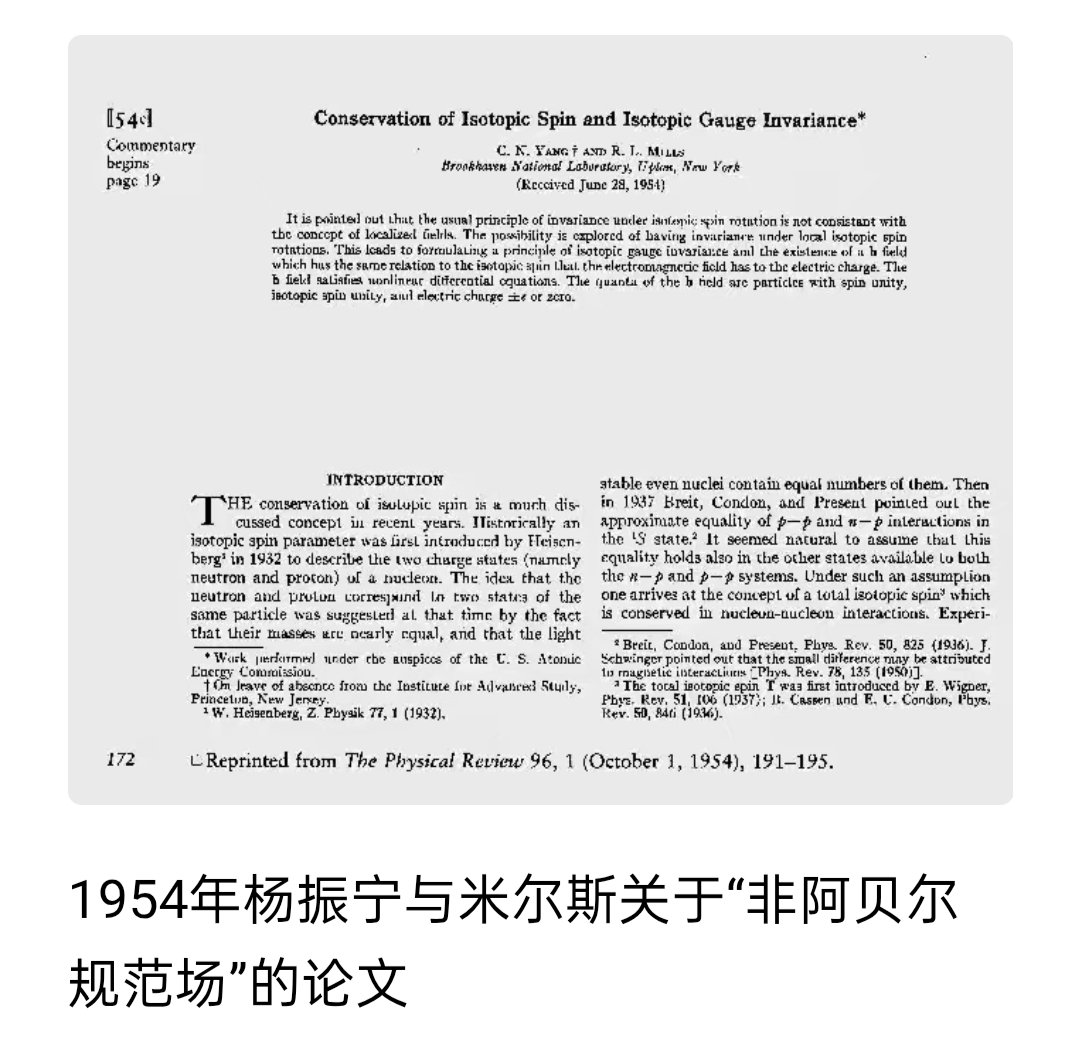

2、方向选择的远见原则:强调方向选择对年轻人的重要性远超努力程度,认为科研者需敏锐把握学科发展趋势,避免陷入“短视型研究”。他以自身经历为例,早年精准判断规范场论的研究价值,即便初期遭遇质疑仍坚持探索,最终证明该方向对现代物理学的奠基意义,印证了“选对方向方能事半功倍”的教育理念。

3、大师授课的实践表率:82岁时仍坚持步入清华大学教室,为大一新生讲授基础物理课,打破“顶尖学者远离基础教学”的惯例。他认为大师参与低年级教学,不仅能传递精准知识,更能以自身学术视野与治学态度感染学生,为年轻一代树立“踏实治学、深耕基础”的榜样。

4、科学传承的“桥梁”意识:杨振宁强调“科学不是孤立的,需要代际传递的桥梁”。他回国后不仅授课,更主动整理国际顶尖物理学成果的核心逻辑,用中文撰写科普与教学材料,将“杨-米尔斯规范场论”等复杂理论转化为更易被中国学生理解的表述,解决“国外前沿知识与国内教学衔接断层”的问题,认为“让年轻人少走弯路,就是对科学传承最大的贡献”。

5、对青年科研者的“容错”期待:他不主张对年轻研究者过度苛责“必须出成果”,反而认为“早期的失败是必要的积累”。以自己在芝加哥大学做实验物理时“无数次毫无结果”的经历为例,指出“那些失败让我摸清了实验与理论的边界,为后来的理论研究避开了很多误区”,鼓励科研机构给予年轻人“试错的空间与时间”,反对“短平快”的成果评价导向。

6、基础学科的“根基”论:面对“重应用、轻基础”的社会倾向,他多次强调“没有扎实的基础物理、数学,应用创新就是无源之水”。以芯片研发为例,指出“芯片的核心难题(如量子隧穿效应)本质是基础物理问题,若基础研究跟不上,应用层面的突破终将受限”,呼吁社会重视基础学科教育,认为“这是一个国家科技长远发展的‘压舱石’”。

七、人生价值与处世哲学:有限中的意义追寻

1、生命意义的双重认知:一方面清醒认识到“人是有限的,宇宙是无限的”,人类无法完全穷尽宇宙奥秘,个人在浩瀚宇宙中十分渺小;另一方面主张通过具体行动赋予有限生命意义——如帮助人类克服疾病、改善他人生活状态等,都是公认的有价值之事。

2、谦逊务实的处世原则:秉持“处人处事简单不复杂”的基本准则,喜欢真诚坦率的交往方式,自身也践行这一理念。即便享誉世界,仍保持低调朴素,曾与夫人杜致礼乘坐经济舱参会,下飞机后默默排队,不追求特殊待遇。

3、对荣誉的淡然态度:35岁获得诺贝尔奖后,始终认为该荣誉对自己的治学态度与研究兴趣没有实质影响,后续的学术成就均与奖项无关,更看重对研究本身的热爱与探索的乐趣。

4、婚姻与生命的延伸感悟:晚年与翁帆的婚姻让他对生命有了新的哲学理解——认为这种结合在某种意义上延长了自己的生命,让原本与“三四十年后之事无关”的人生,通过伴侣的生命获得了更长远的联结。他曾坦诚表示:“赞成你将来再婚,是年纪大的杨振宁讲的;年纪轻的杨振宁,希望你不再结婚”,体现了对人生复杂性的深刻接纳,不追求绝对的“对与不对”。

5、对年龄的理性认知:60岁时领悟到“人生是有限的”这一本质规律,但始终以积极心态面对岁月,即便步入高龄仍保持学术活力,86岁时仍计划撰写冷原子研究相关的论文,这种对生命限度的正视与超越,构成其人生哲学的重要底色。

八、家国情怀与国际视野:文明交流的责任担当

1、向西方诠释中国的文化使命:面对西方媒体甚嚣尘上的“中国威胁论”,杨振宁指出其根源在于西方社会不了解中国“德”与“和谐”的文化传统,强调“立德、立功、立言”是中国人信奉的政治哲学,而西方仅有立功、立言,无立德之说。他认为中国的科学家和知识分子有责任向西方诠释中国文化传统,纠正这一错误认知。

2、中美合作的必然与重要性:作为在中美两国均有深厚学术经历的学者,他明确表示中美两个大国必须进行合作,若发生冲突将是整个人类的灾难。他对安徽大学与纽约石溪大学的合作倍感欣慰,认为这类教育科技领域的联结顺应发展趋势,是促进大国协作的重要纽带。

3、科技报国的实践践行:2017年与姚期智成为中国科学院历史上首批放弃外国国籍转为院士的外籍院士,用行动诠释对祖国的归属感与奉献心;同时通过筹建清华大学高等研究院、推动中外学术交流等举措,为中国科研人才培养与科技发展搭建平台,将家国情怀融入具体实践。

九、科学与人文的融合:跨越边界的精神追求

1、对数学与物理交融之美的推崇:欣赏数学家的价值观,赞美数学“战术上的技巧与灵活,战略上的雄才远虑”,更惊叹于数学的美妙概念竟能支配物理世界的基本结构——如“杨-米尔斯规范场论”借助纤维丛理论实现突破,印证了“数学是物理的语言,物理是数学的现实”这一融合关系。

2、以人文视角解读科学成就:用“秋水文章不染尘”形容狄拉克的科研风格,以“性灵出万象,风骨超常伦”概括其科学贡献,将科学成就置于人文语境中解读,打破“科学与人文割裂”的认知,展现出对“文理互通”的深刻认同。

3、对文化传承的人文关切:在探讨中国科技发展时,始终强调“不能脱离文化根基”,认为中国科研者应在吸收西方科学方法的同时,保留中华文化中“务实、谦逊、重传承”的特质,通过科学与人文的融合,形成具有中国特色的科研与教育模式。

4、科学普及的“精神传递”理念:他认为“科学家有责任让公众理解科学的基本逻辑,而非仅传播结论”。曾在公开演讲中用“日常生活中的对称性”(如镜子成像)解释“宇称守恒”概念,用“苹果落地与地球绕日的共性”类比引力规律,反对“将科学包装成神秘理论”。主张“科普的核心是传递‘实证、逻辑’的科学精神,而非堆砌专业术语”,认为让公众感受到“科学与生活的关联”,才能真正激发对科学的兴趣。

十、科学共同体与技术伦理:理性包容的现实关切

1、对学术争议的“非对抗”认知:面对学界曾有的观点分歧(如与部分学者关于“规范场论应用边界”的讨论),他主张“争议是科学进步的常态,核心是基于实证的理性对话”,而非立场之争。他曾公开表示“不同观点的碰撞能暴露研究盲区”,例如在探讨“量子纠缠的哲学意义”时,虽与爱因斯坦的部分观点不同,但始终以“尊重实证数据”为前提展开交流,反对“为维护个人学术声誉而回避争议”。

2、对科学合作的“互补”理解:回顾与李政道合作研究宇称不守恒的经历,他强调“科学合作的核心是‘能力互补’”——自己擅长理论架构的逻辑梳理,李政道则更精于实验数据的细节分析,两人通过“每周多次的思维碰撞”,才快速突破关键瓶颈。他反对“合作中追求‘主导权’”的心态,认为“真正的学术合作是1+1>2的价值共创,而非个人成果的争夺”。

3、对科学共同体“传承与开放”的期待:他多次呼吁“成熟学者应给年轻研究者‘话语权’”,在清华大学高等研究院任职期间,主动为青年学者搭建国际交流平台,鼓励他们直接与诺奖级科学家对话。同时主张“科学共同体需打破学科壁垒”,例如推动物理学者与数学家合作研究“杨-巴克斯特方程的数学延伸”,认为“跨界交流能催生新的研究范式”,反对“固守单一学科领域的封闭心态”。

4、对技术伦理的审慎思考:谈及AI与量子计算发展时,他提出“新技术需与人类社会伦理适配”的观点,认为“物理理论的突破是技术变革的源头,但技术应用不能脱离对人类文明的长远考量”。以量子计算为例,他提醒“其强大的密码破解能力若缺乏安全伦理规范,可能威胁全球信息安全”;针对AI,他强调“需警惕AI在决策中的‘非人性化倾向’,确保技术服务于人的价值需求”。主张“科学家应主动参与技术伦理讨论,而非仅专注于理论与技术本身”,认为这是科研工作者对社会的责任延伸。