王昌龄《出塞二首・其一》

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

——

作者是唐代 “七绝圣手” 王昌龄(698—757 年),创作于开元十三年(725 年)前后。

当时他二十七岁左右,正漫游西北边地,亲身体验了边塞军旅生活,遂写下这首千古绝唱。

作为乐府旧题《出塞》的代表作,它最早收录于《全唐诗》,后被历代选本反复收录,更被明代诗人李攀龙推为 “唐人七绝压卷之作”。

王昌龄与王之涣齐名,以边塞诗见长,时人誉之为 “诗家天子”。

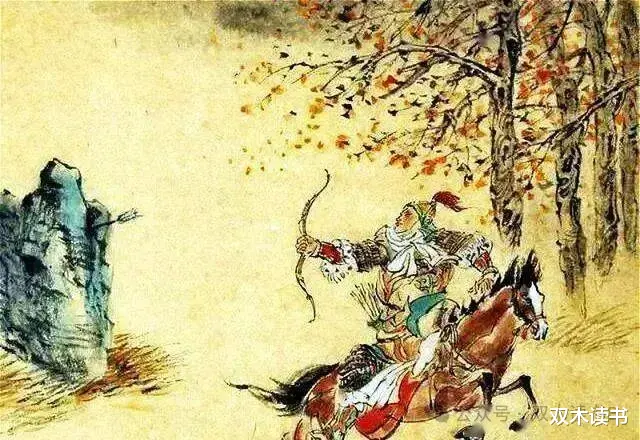

这首诗的妙处在于 “以古写今”:诗中 “关” 被考证为雁门关(今山西代县境内),因这里距阴山最近,且是汉将李广、卫青抗击匈奴的主战场;

“龙城飞将” 则有两说,一指奇袭龙城的卫青,一指被匈奴称为 “飞将军” 的李广,但无论哪一位,都是令外敌闻风丧胆的英雄符号。

清代杨慎在《升庵诗话》中赞其 “可入神品”,称 “秦时明月” 四字 “横空盘硬语”,把时空的深邃写绝了。

诗中 “雁门关”“阴山” 等意象均是古代边塞的标志性符号。

——

秦汉时的明月照耀着秦汉时的关塞,万里远征的将士至今仍未归还。

倘若龙城的 “飞将军” 还在,定不会让匈奴的战马越过阴山南下。

——

一幅 “边塞千年时空图”,每句都藏着 “悲” 与 “壮” 的交织,把历史的苍凉与家国的期盼写得入木三分。

首句 “秦时明月汉时关” 的 “秦”“汉” 二字太有力量 —— 这里用了互文手法,不是 “秦朝的明月、汉代的关”,而是 “秦汉以来的明月、秦汉以来的关”。

明月亘古不变,关塞代代矗立,七个字就把 “千年” 的时间跨度拉了出来。

这种 “时空重叠” 的写法,让边塞的苍凉感瞬间漫上来,仿佛能看到秦汉的戍卒与唐代的士兵,共享同一轮明月。

“万里长征人未还” 的 “未还” 是全诗的 “痛” —— 不是 “不想还”,是 “不能还”,万里征途,或战死沙场,或戍边终老,多少家庭盼不到亲人归来。

这四个字藏着无数人的血泪,却写得极克制,没有哭天抢地的悲戚,只有像阴山一样沉重的叹息。

后两句 “但使龙城飞将在,不教胡马度阴山” 是全诗的 “魂”,是从悲怆中升起的豪情。

“但使” 二字像一声期盼,不是抱怨现状,而是渴望英雄出现;

“龙城飞将” 不只是指某个人,是 “保家卫国的良将” 的代名词,藏着人们对 “有能人守边” 的迫切心愿。

“不教胡马度阴山” 的 “不教”,是绝对的坚定,没有犹豫,没有妥协,像将军在阵前立下军令状,透着 “寸土不让” 的骨气。

有人说这两句 “太直白”,但正是这份直白,才见出盛唐的底气!

不是隐晦的哀怨,而是敢盼英雄、敢言守土的豪迈。

这份坦荡,正是盛唐气象的底色。

整首诗没有华丽辞藻,甚至连一个形容词都很克制,可就是这份克制,让情感更有穿透力。

前两句写历史的 “重”,后两句写人心的 “壮”,悲而不颓,怨而有骨,把 “家国” 二字藏在了明月与关塞之间。

王昌龄的 “雁门望夜”

写这首诗的那个秋夜,王昌龄正站在雁门关的城楼上。

刚下过一场小雨,城楼的青砖还湿着,月光洒下来,像铺了一层薄霜。

他扶着城垛往远处望,阴山的轮廓在夜色里模糊可见,长城像一条黑色的巨龙,蜿蜒在群山之间。

城楼下,几个戍卒正抱着戈矛站岗,小声说着话。

一个老兵叹道:“这月亮,跟我爹当年守边时的一模一样,可他再也没回去。”

王昌龄心里一揪 —— 他这一路走过来,见过太多荒冢,听过太多 “未还” 的故事。

这时,一阵风吹过,带着远处草原的气息。

老兵又说:“要是李将军还在就好了,哪用得着咱们天天提心吊胆?”

李将军,就是当年守右北平郡的李广,匈奴怕他,叫他 “飞将军”,据说他在的时候,匈奴连阴山都不敢靠近。

王昌龄望着明月,突然想:这月亮照过秦时的戍卒,照过汉时的关塞,现在又照着重蹈覆辙的唐人。要是真有能征善战的良将,哪会有这么多 “万里未还” 的遗憾?

他摸出随身带的纸笔,借着月光写下 “秦时明月汉时关”,刚写完前两句,守城的号角突然响了,雄浑的声音穿过夜空,他笔尖一顿,续上后两句 “但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”。

那一刻,月光、关塞、号角与心底的豪情混在一起,他觉得这二十八个字,不只写眼前的景,更写尽了千年边塞的期盼。

王昌龄的《出塞二首・其一》,它写的是刻在中国人骨子里的 “家国心”。

可能是边疆战士风雪中站岗的坚守;

可能是消防员逆行冲进火场的无畏;

可能是普通人在岗位上默默付出的责任;

……

这些 “平凡的英雄”,就是我们时代的 “龙城飞将”,他们守着的 “阴山”,是我们的安宁生活。