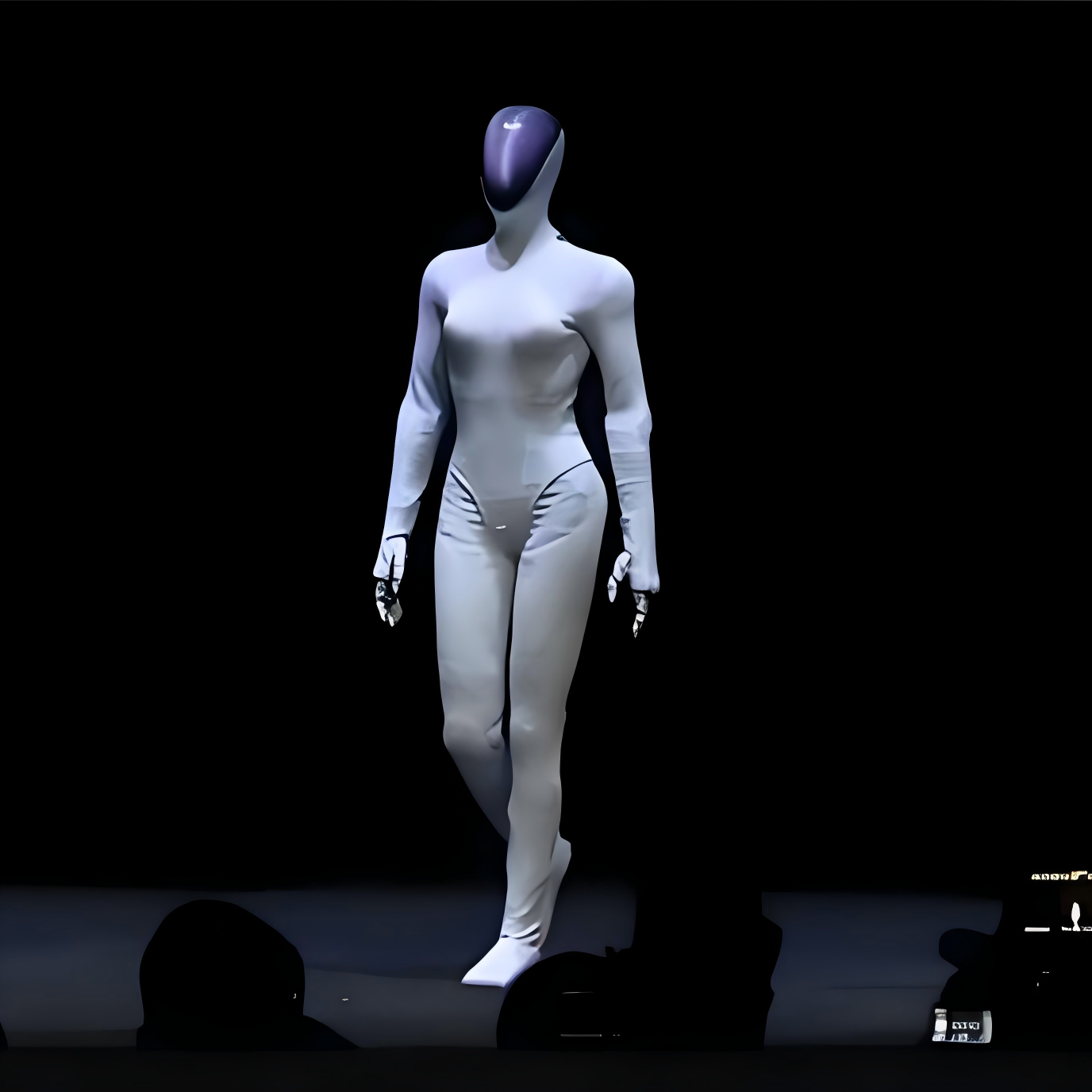

身着灰色西装的新一代人形机器人IRON在舞台上优雅地迈着“猫步”,其拟人程度之高,以至于网友纷纷质疑“里面是否藏了真人”。

这一发生在2025小鹏科技日上的场景,不仅展示了小鹏在机器人领域的最新成果,更引发了资本市场关注——在何小鹏发布展示内部构造的回应视频后,小鹏港股股价应声拉升。

作为一家以汽车制造知名的企业,小鹏却在其2025科技日上宣布定位升级为 “物理AI世界的出行探索者,面向全球的具身智能公司”。这一战略转变的背后,是小鹏机器人业务历经收购、出走、再整合的曲折发展历程。

在众多人形机器人企业挣扎于demo演示与商业化困境之时,小鹏机器人却凭借与智能汽车同源的技术架构、清晰的商业化路径和全栈自研能力,走出了独具特色的发展路径。

---

01 起步

小鹏对机器人赛道的布局,远早于这波具身智能浪潮的兴起。

据知情人士透露,何小鹏对机器人领域的关注最早始于2016年,“几乎每年都会认真调研一次机器人方向”,还曾与宇树科技创始人王兴兴进行长谈。

2020年,何小鹏正式出手,收购了赵同阳创办的“多够机器人(Dogotix)”,并成立「鹏行智能」负责机器人业务。为完成这笔收购,小鹏不惜斥资1亿美金,将其资方的股份buy out。

在高峰期,鹏行智能团队规模曾迅速扩张至300多人。然而,好景不长,由于与何小鹏战略方向相左等原因,鹏行智能核心团队最终出走,原负责人赵同阳创办了「众擎机器人」。

2023年后,何小鹏引进了拥有豪华背景的米良川负责机器人业务。米良川2005年曾加入英伟达,后任英伟达驻加州圣克拉拉的安卓软件高级经理,并有过管理百人团队的经验。

在米良川的带领下,小鹏机器人团队进行了一波剧烈调整,“团队人数一度缩减到70个人,又重新建到如今200人左右的规模”。这一团队规模在国内具身智能领域已堪称豪华配置。

02 同源

小鹏之所以能在一片红海的机器人领域杀出重围,关键在于其发现了汽车与机器人之间深厚的技术同源关系。

从特斯拉Optimus复用FSD系统约60%的算法,到小鹏机器人复用汽车上的720°鹰眼系统,汽车与机器人在“感知-决策-执行”的技术链条上展现出高度相似性。

何小鹏对此明确表示,人形机器人与汽车智驾,能够在同源架构中互相促进进化。

具体而言,小鹏第五代人形机器人与汽车业务有七成技术同源:

· 核心处理器搭载小鹏自研的图灵AI芯片· 模型方面搭载小鹏的物理世界基座大模型VLA架构· EEA架构由小鹏汽车EEA架构衍生而来· 机器人的关节来自于小鹏汽车的三电系统· 机器人的大小脑来自于小鹏汽车的智驾团队

这种技术同源不仅加速了研发进程,更带来了显著的供应链协同效应。汽车领域的动力电池、传感器、芯片、激光雷达等核心零部件,都可以应用于机器人领域,大大降低了制造成本。

03 进化

经过数年耕耘,小鹏机器人已经历了多轮产品迭代。

从2023年10月发布的首款双足人形机器人PX5,到去年11月发布的第四代人形机器人Iron,再到在2025科技日上亮相的全新一代IRON,小鹏机器人的产品进化速度令人瞩目。

全新一代IRON以 “极致拟人” 为设计理念,拥有仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤,全身自由度达82个,手部精度达22个自由度。

其在舞台上走猫步的流畅表现,引发了社交媒体上的广泛讨论。

在核心技术层面,IRON搭载3颗图灵AI芯片,算力达2250TOPS,通过构建「VLT + VLA + VLM」的高阶大小脑能力组合,实现“对话、行走、交互”三大高阶智能。

尤为值得一提的是,IRON首发应用全固态电池技术,为人形机器人长续航与复杂环境下的安全运行提供保障。

04 路径

与众多机器人企业急于将产品推向工厂或家庭不同,小鹏对机器人的商业化有着更为理性的思考。

何小鹏直言,目前人形机器人进入工厂“拧螺丝”或进入家庭做家务,仍不是最佳商业应用场景。他在测试中发现,人形机器人在执行如拧螺丝这类工厂任务时,其机械手损耗较快。

“一只人形机器人手部的制造成本非常高昂。此外,安全性仍是人形机器人进入家庭环境面临的最大挑战”。

为此,小鹏为IRON规划了更为务实的商业化路径——优先进入商业场景提供服务。何小鹏透露,2026年,小鹏汽车人形机器人将进入小鹏汽车门店承担讲解与服务等工作。

同时,小鹏已与宝钢集团达成合作,IRON将入驻宝钢,在巡检等复杂的工业领域探索应用场景。

在小鹏汽车的产线上,已经部署了几百台的人形机器人,不过这些机器人目前主要用于算法调教、操作采集数据等。

05 定位

小鹏机器人的快速发展,离不开小鹏汽车对“物理AI”的前瞻性布局。

在2025小鹏科技日上,何小鹏系统阐述了其“物理AI”战略,宣布小鹏汽车的定位升级为“物理AI世界的出行探索者,面向全球的具身智能公司”。

这一战略的核心在于,通过汽车、机器人、飞行汽车等载体,将AI能力从虚拟世界延伸至物理世界。

作为这一战略的技术基石,小鹏发布了第二代VLA大模型,创新性地去掉了“语言转译”环节,实现从视觉信号到动作指令的端到端直接生成。

该模型可同时应用于AI汽车、Robotaxi、机器人、飞行汽车,展现出强大的通用性。

更令人瞩目的是,小鹏宣布第二代VLA大模型将面向全球商业伙伴开源,大众汽车已成为其首个客户。这一开放策略,有望为小鹏构建更为广泛的生态系统。

06 资本

小鹏机器人的发展,也受益于小鹏汽车作为上市公司的资本优势。

当IRON机器人被质疑“藏真人”时,何小鹏发布一镜到底的回应视频后,小鹏汽车港股股价直线拉升,截至发稿时涨幅达2.74%,市值约为1718亿港元。

这表明资本市场对小鹏机器人技术的高度认可,也成为小鹏发展机器人业务的有力支撑。

对于机器人业务的战略意义,何小鹏曾明确表示,对于小鹏汽车来说,机器人正是其继AI+智驾、全球化之后的 “第三成长曲线” 。

在具体的资源协同上,小鹏机器人与小鹏汽车共享AI基础设施,包括全球领先的3万卡云端算力集群,以及720亿超大规模参数的基座模型。

这种资源共享大大降低了机器人业务的研发成本,加速了迭代进程。

---

小鹏汽车已在广州建立首个具身智能数据工厂,并计划在2026年底实现高阶人形机器人的规模量产。

随着宝钢成为IRON的生态合作伙伴,高德成为小鹏Robotaxi的全球生态合作伙伴,一个由小鹏主导的具身智能生态系统正在形成。

走在数字世界与物理世界融合的边缘,小鹏机器人正像其新一代IRON那样,以“猫步”轻盈而坚定地迈向2026量产年,一步步将科幻带入现实。