在秦王朝时期,秦廷曾下令对战国时期的一系列军事设施及恶性水利设施进行拆除,“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻”。

至于其影响有二:

一为此举大方向上确有利于民生——但要注意,上述工作执行不当的话是对民生有危害的;

二为此举打破了东周时期列国在中原平原长期对峙的军事基础。

我们都知道,中原平原较为平坦,整体上无险可守,但人口稠密且经济繁荣,这使得列国在东周的大割据时期不断修建军事工事以维持领土安全。

这一因素应当是韩、魏能够长期与强秦在中原一带长期对峙的基础条件之一——当然,也存在其他因素,比如外交因素——但军事地缘依旧是不可或缺的基础条件。

至秦王朝时期,上述工事至少有相当一部分被拆除,战国中期以降秦、韩、魏在中原对峙的基础条件就此被破坏,最终在秦末表现出了两个结果:

其一,义军在中原一带的割据缺乏稳固的防御体系,致使其在对抗官军主力的进攻时难以组织有力抵抗;

其二,官军主力在中原一带的平叛战争中虽势如破竹,但缺乏工事以对抗各路义军的多方位反击,致使其最终只能依托于荥阳至黄河一线维持战争。

注意,此处我们使用了“义军/官军”而非“楚军/秦军”的措辞,主要是为了区别战国时期秦国与列国的战争环境。

具体表现为:

章邯部在中原一带较为顺利地摧毁了楚假王吴广、魏王咎、齐王儋、楚王陈胜、楚将项梁等人的军队,但在郢陈、定陶方面很难站住脚跟,最终只能依托于黄河沿线对赵国继续进攻——直至攻击到巨鹿一带。

图为秦末主要义军的动向:

图中虽未标明章邯部的进军路线,但根据图中标明的荥阳、郢陈、巨鹿可以看个大概,可见官军对荥阳及黄河一线的依托颇重;

图中刘邦部的进军路线义军在黄河沿线以外行动的情况——活动相对自由(官军缺乏工事使得防卫能力有限),但也难以站得住脚(缺乏工事以对抗官军的潜在攻击)——这使得刘邦虽取得了不少次胜利但依旧难以形成割据,在辗转中向武关移动以响应“怀王之约”。

而王离部的情况在后文中会另行说明。

就章邯的军事水平究竟如何,任何讨论都不应该忽视以下两方面:

一方面是军事地缘环境的影响,这一因素给章邯的平叛战争带来了一定的便利(如对各路义军主力的进攻),也带来了一定的不便(如在荥阳-黄河沿线以外的防御),需综合考虑;

另一方面是战争模式变化的影响,由于战国时期的军事地缘环境被破坏,其战争经验自然有相当一部分不在适用于“后战国时代”,这一因素也给了章邯及各路义军巨大的挑战。

至于章邯及其他官军、义军将领的军事水平,必须要充分讨论上述军事地缘环境的变化后才能试想一个相对有效的讨论。

·

战国中期以降的中原地缘环境在战国前期,魏国在中原一带不断扩张,至战国中期坐大,由此形成了东西哑铃状以包夹韩国的诡异版图,也就是“韩据上党,魏一分为二”。

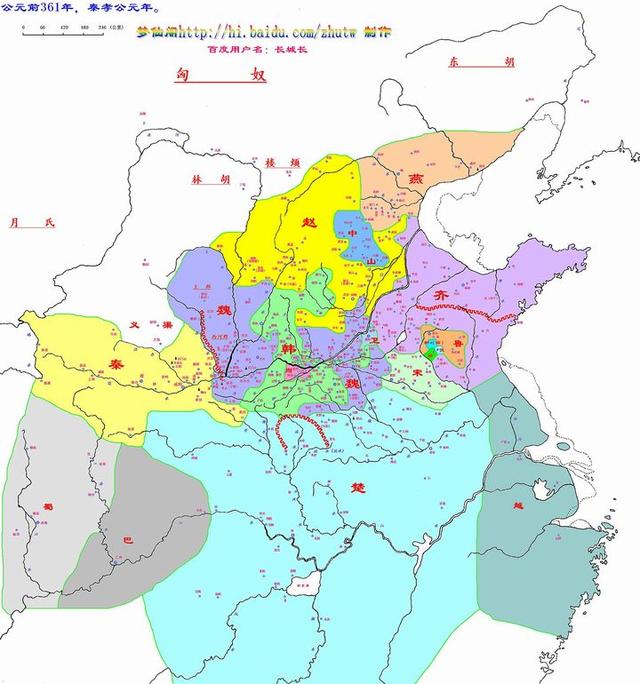

下图为战国中前期的形势图。

图中可见:

魏廷在战国中期依旧延续了在战国前期对秦国的绥靖政策——即重点维持河西防线以巩固河东,面对秦国在简、惠、献三朝的深入进攻仍采取防御手段,对兼并传统秦地并无兴趣——注意,河西郡并不属于传统秦地,再顺便复习个老笑话,“秦国在战国前期快被灭了”。

那么,魏廷对秦人的进攻只靠河西一线就足够了吗?

当然不够。

尽管桃林塞(三门峡)在此时被晋人掌控,但仍难以阻止秦军从南部绕过以在陕邑、石门一带活动——简公朝攻阳狐、惠公朝置陕县、献公朝攻石门,足够说明了问题——当然,你要聊某小说剧情里的泰拉地理就当我没说。

而且,秦军的威胁不只局限于魏西部地区——韩国是个服软的大国,而且有着强烈的投机倾向——秦军只要搞定郑人就能让军队沿黄河插入中原一带,彼时魏廷将再一次陷入从前在楚悼王一朝被楚军切为两段的窘境。

说到这里,我们也就能理解了魏廷在黄河中游一线的工事部署:

在黄河中上游,以南曲沃、焦城为据点包夹秦陕邑;

在黄河中游中段,即与韩东境的交界地,构筑长城以限制韩国及秦军可能存在的介入;

在黄河中下游,以邺邑为主,并不断蚕食卫国,进而对赵邯郸视线南、东两个方向的包夹;

同理,赵人在上述地区也修建长城以抵御魏军的威胁。

以上还只说了黄河沿线,再考虑到中原的其他地区及其他水系,其上的工事系统就会变得更为复杂。

至秦惠文王朝,秦人夺取了河西全境及三门峡、南曲沃、焦城,与陕邑连成了一片——不过,此时秦、韩、魏三国主要处于联盟状态,秦军也曾多次向东方出兵以协助魏军的军事行动——此时中原的战略地缘是否有进一步的变化不少说。

至秦昭襄王朝以后,秦军在周、韩、魏的交界地——主要处于晋南阳地区——进行缓慢扩张,在中原西部地区形成了秦、韩、魏的长期对峙。由于韩、魏在此时的体量还比较大,在上述军事压力之下不可避免地会进一步增加工事。中原一带的军事地缘也就会变得更为复杂。

至始皇朝前期,秦军占据韩荥阳及魏黄河一线,魏国的领土被打碎,但由于体量尚可,不排除晋人会在此时进一步增加工事——至于郑人则应该早躺平了。

至秦灭六国战争总攻阶段,秦军在先攻痛击赵、楚之后,才终于对魏国发起了总攻——至于为什么如此谨慎,除魏籍士人遍及四处的政治能量以外,估计多少和魏国城市群的工事因素有一定关系。

而在此战之后,魏都大梁的工事也沦为了废墟。

说到这里,我们需要思考这个问题:

为什么大梁在这场战争之后就沦为废墟了?

究竟是单纯因为水攻的破坏太大致使其无法修复,还是秦军在攻入大梁的巷战中造成了难以修复的巨大破坏,再或是秦廷有意下令务必摧毁这座繁华巨城?

有关秦攻大梁之役,已知信息主要有四:

一是秦军采取了长时间的水攻策略,最终使得大梁的城防崩塌,“秦之破梁,引河沟而灌大梁,三月城坏”;

二是魏王本人是在城塌以后才宣布投降的,“三月城坏,王请降,遂灭魏”,至于是城防倒塌的一刻就宣布投降还是在秦军攻入城内的巷战中投降实在不好说;

三是秦人在灭魏后曾对魏公室进行过系统性捕杀,“秦攻魏,破之,杀魏王瑕,诛诸公子”;

四是大梁直至在西汉中期也就是司马迁的活动时期仍为废墟。

在这里我们要注意2个重要信息:

其一,秦灭魏是在灭韩、赵之后——其中,韩国在秦军发起进攻后迅速投降,赵国在邯郸遭被围攻中投降——而魏国是在大梁城破以后才投降的;

其二,秦廷在此前对亡国的卫、韩、赵之公室还算可以——其中,卫公室始终保有封君待遇;韩公室待遇起先还可以,但在新郑叛乱中受牵连被诛杀,说来倒也不算特别冤;赵公室的待遇不怎么好,但基本能保障人身安全——至于为何采取这种相对善待的政策,自然和瓦解他国公室的抵抗意志有关。

在这里就存在以下几个问题:

秦人对魏公室的清算究竟基于什么诉求?

是秦军单纯因为在长期围城战而产生了厌恶情绪,于是出现的自发性行为?

还是秦廷有意识地对抵抗者进行血腥清算以恐吓燕、楚、齐三国?

再或者是秦廷因魏籍士人遍布天下的因素而对魏公室产生了警惕?

另外,又衍生出了几个问题:

大梁城在战后未被修复的原因是什么?

究竟是破坏到难以修复的程度,还是秦廷根本就不希望它被修复?

分类讨论的话:

如果大梁城已经被损坏到难以修复的程度,是单纯因为水灾与秦军攻入城中的自发性破坏、劫掠(这一点在公元前3世纪几乎无法避免)有关,还是期间有主观上的故意摧毁?

如果大梁城的破坏程度尚可修复,秦廷究竟是基于何种原因不作修复,是战争压力使然,还是觉得大梁的地理位置并不怎么重要(这种可能性基本可以忽略不计),再或者主观上就不愿意修复?

需要说明:

笔者对古代城邑很不了解,至于在秦灭魏之役以后有没有在大梁城墟旁边修了个新城我也没查到,欢迎对这一点有了解的朋友进行补充。

不过,有一点是可以确定的,就是:

无论大梁的损坏程度或高或低,也无论秦廷对大梁的不修复及魏公室的清算究竟基于何种诉求,但在秦攻楚之役“昌平君”叛乱、淮阳附逆的一刻,秦廷上下必然会产生出一个想法——如果一个城防完善的大梁附逆,结果一定比现在更糟糕。

到此为止,我们大抵也就能发现:

秦廷在秦王朝时期“隳名城”的基本诉求是民生因素与安全因素的混合结果——去除关隘有利于全国性市场的最终建立及经济修复,拆除恶性水利设施有利于统一安定的农业生产环境,摧毁不必要的工事有利于防止“游寇”型叛乱者据城割据——在这一诉求之下,诸如陕邑(函谷/石门)、荥阳(虎牢)一类具有天然地形优势的工事自然会成为被保留且重点使用的对象。

在秦末,荥阳方面的战败直接导致了章邯部在东方的最终崩盘,正是这一军事地缘变化的表现。

·

下一节:

新军事地缘环境与“新”军队人员构成的互动