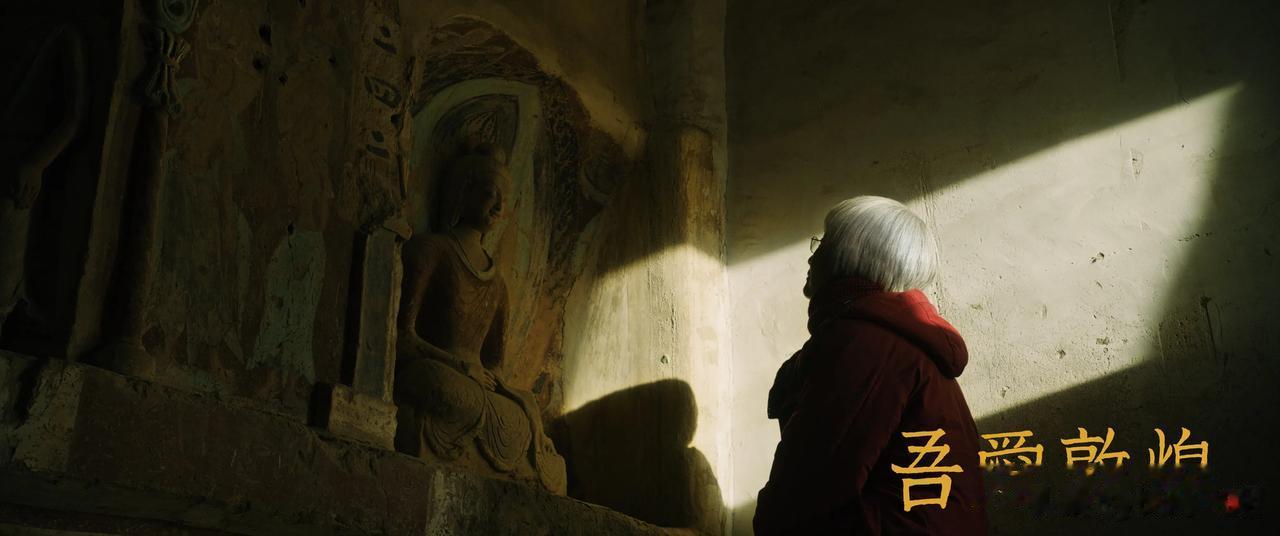

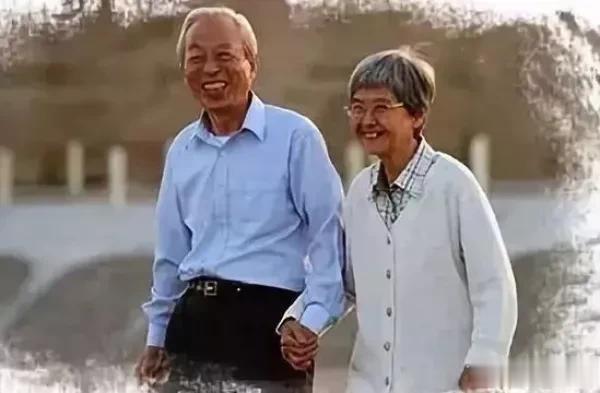

电影《吾爱敦煌》上线前后,因为片方在海报里称樊锦诗老师是樊锦诗先生,引起了不小的争议。 有人认为樊锦诗老师是女性,拿“先生”来称呼樊老师是性别歧视、不尊重女性。有人则认为这么称呼恰恰体现了尊重,因为“先生”是对那些做出突出贡献的女性的尊称。还有人反对这种观点,认为“先生”一词具有明显的性别化意味,现在只要是男性就可以被称之为“先生”,而女性必须要做出突出贡献才能被称为“先生”,这就是赤裸裸地歧视。 关于是否应该称呼杰出女性为“先生”这个话题,早已不是什么新鲜的争论了,这些年一直都存在。恐怕还需要长时间的理性探讨,才能达成较为一致的意见。 我这里想说的是另一种认为这部电影歧视女性的评论,这些人的意思大概就是说:这部电影用了大量篇幅描述丈夫对家庭和孩子的付出,樊老师对此感到愧疚,并感谢丈夫的支持。而在结尾部分招聘一位女性时,樊老师告诉她来敦煌实现抱负必须带着爱情一起来。这些暗搓搓地表明了:影片在强调女性作为独立个体,不配有独立的内核并实现个人价值,必须要有另一半的支持,必须要对得起家庭。 说实话,当我看到这种批评的时候,我深感震惊,这部电影我也看了,我很奇怪为啥有人会有这样的观影感受。 首先,涉及到樊老师的家庭生活、丈夫对家庭和孩子的付出等片段,在影片中并不多,有的才一两句话,绝没有什么大篇幅的描述。这部电影更多的还是在讲樊老师的工作,樊老师为莫高窟所做出的贡献。 其次,樊老师为什么会对家庭感到愧疚,并感谢丈夫的支持?不是因为她认为自己身为女性,天然的就应该比男性对家庭承担更多的责任,少打拼自己的事业,结果她没做到,所以她感到愧疚。不是这样的。 而是樊老师认为,对于孩子的抚养、对于家庭的经营,本来应该是夫妻两个人共同努力的事情,无论男女,无论丈夫还是妻子都有相同的责任。可是在现实中,身为丈夫的彭老师明显付出的更多,大部分时间都是彭老师在照顾孩子,甚至最后还主动放弃了自己在武汉辛苦打拼出来的事业,来到了敦煌与樊老师团聚。 因此,樊老师对孩子感到愧疚,觉得自己不是一位好母亲,并感谢丈夫的支持,这有什么问题吗?这不是一个正常人所应该具有的情感吗?怎么就是在歧视女性呢?怎么就是在认为女性不配有独立的内核呢? 第三、评论中对招聘女性入职那一段的解读,更是误读了片方和樊老师的意思。 电影中樊老师对那位女性是这样说的:“每天黄昏最后一辆大巴车载着游客离开以后,莫高窟的风声中透着的寂寞也和 1000 多年前一样。所以你如果来这里工作,我要给你一个忠告,一定要带上你的爱情一起来,这样你才留得住。” 樊老师这样说的意思是,莫高窟深处大漠,条件艰苦,几乎与世隔绝,无论男女,一般人很容易感到孤独、寂寞,以至于无法坚持下去。樊老师在这里待了几十年,她有过这样的经历,她身边来来往往的同事也有过这样的经历。 而以他们的经验来说,如果一个人在当地有了家庭的话,会好过很多,爱情的力量,家庭的力量,能让你支撑得更久,能更加安心地留在当地。你去看樊老师的个人传记就知道,她不是只对女性这样说,她对男性也这么说。难道是她歧视男性吗?认为男性作为独立个体,不配有独立的内核并实现个人价值,必须要有另一半的支持? 为啥一定要从性别角度去解读这个事儿呢?一个人首先是人,其次才是男人或女人,时刻把自己或他人的性别属性放在物种属性之前,过于强调性别,难道不是另一种形式的性别偏见吗?#吾爱敦煌# #樊锦诗# #莫高窟# #敦煌#