谈及肥胖与健康饮食的话题,哪些食物有益健康,哪些又容易让人发胖,想必大家心里都有数。

可为何还有那么多人,对火锅、拉面爱不释口,对炸鸡、汉堡、烧烤欲罢不能呢?

其实还是难抵挡高热量碳水的欲望。

在中国,目前的肥胖问题确实已经逐渐严重,当被问及“体重管理年”三年计划,全国政协委员张文宏笑着对记者说:“像你就太胖了,要弄得瘦一点。我们三年行动计划,主要目标是体重减下来,控制住慢性病,像你这样大的肚子,是我们主要的目标!”

关于肥胖的研究,在《柳叶刀》子刊2021年推出的专辑《中国的肥胖症》中,从肥胖的流行病学、决定因素,临床管理与治疗,以及卫生政策和公共卫生影响三个角度,深入剖析了中国肥胖的问题。

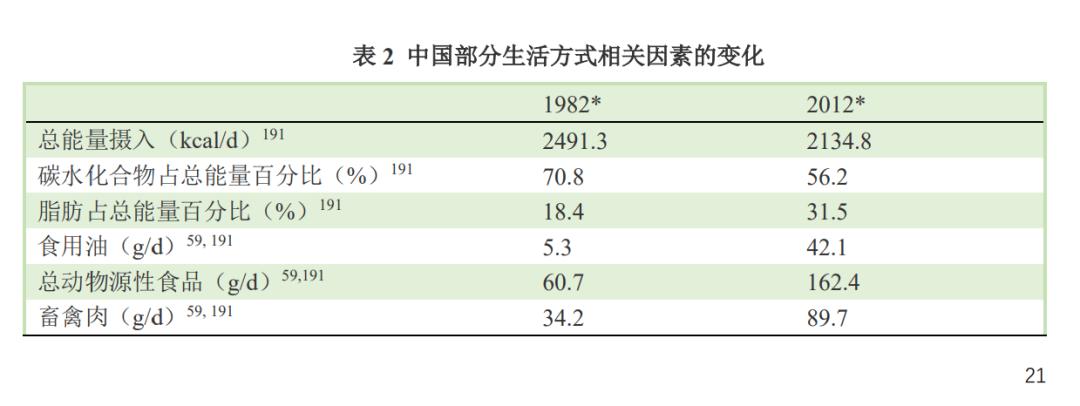

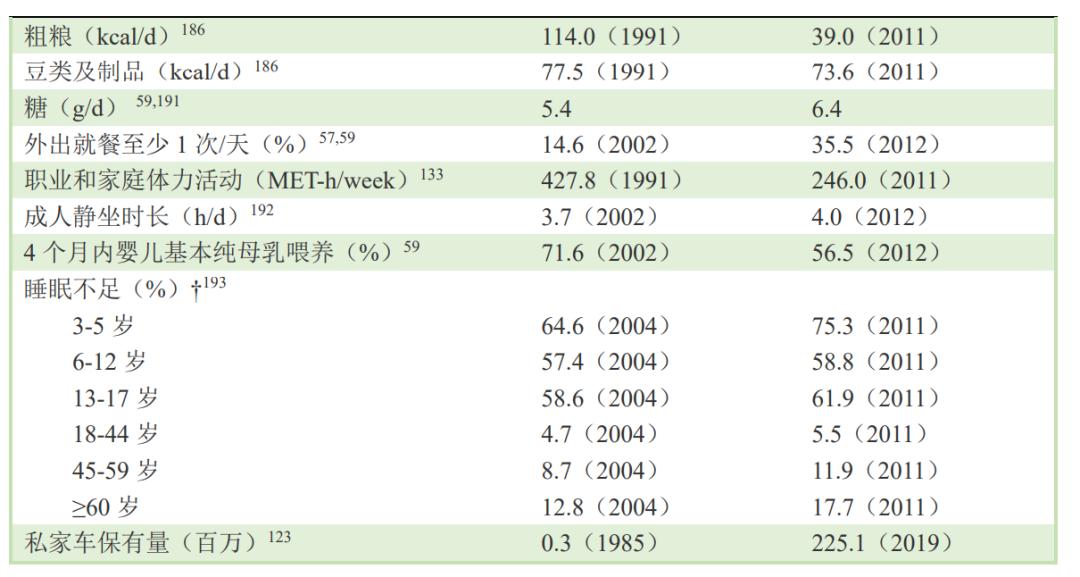

在过去几十年中,中国居民饮食和营养发生了巨大变化,但其中最重要的一点就是饮食和生活方式的改变。

尽管1982年至2012年间的总能量摄入量有所减少,但脂肪占总能量百分比却从18.4%上升到31.5%,食用油摄入量也有所上升,此外总体力活动量大幅减少,且可抵消总能量摄入的降低,导致能量过剩。

中国人的饮食模式已经从传统的以粗粮和蔬菜为主,逐渐转变为西式饮食。动物源性食品、精制谷物和深加工、高糖、高脂食品的消费量都在增加。加工食品占总能量摄入的29%,而富裕地区水平更高。最近一项针对12个国家的分析指出,中国包装食品和饮料中饱和脂肪和糖含量最高,总能量含量仅次于印度。

值得注意的是,在相同CHNS数据中,儿童和青少年的加工食品摄入与BMI增加、超重和肥胖呈正相关。

除了饮食方式的变化,体力活动减少也是我国肥胖的另一主要危险因素。由于技术机械化和自动化、家务活动的减少,休闲体力活动不足、机动车出行增多,我国成人的生活方式日趋久坐不动。成人职业和家庭体力活动平均水平从1991年的每周427.8MET-h(MET.h为代谢当量-小时)下降至2011年的每周246.0MET.h。

缺乏运动以及久坐的行为方式在中国儿童和青少年中也普遍存在。我国2017年体力活动和体质健康研究显示,在131859名7-19岁学生中,2/3没有达到WHO提出的每天至少60分钟中等至高强度体力活动的建议,1/3没有得到每天少于2小时屏幕时间的建议。

由1982年到2012年的数据对比中可以清晰看到,我国肥胖率的上升,与技术发展、饮食结构、体力劳动、社会心理因素密切相关,这也能帮助我们找到防治肥胖的方法。

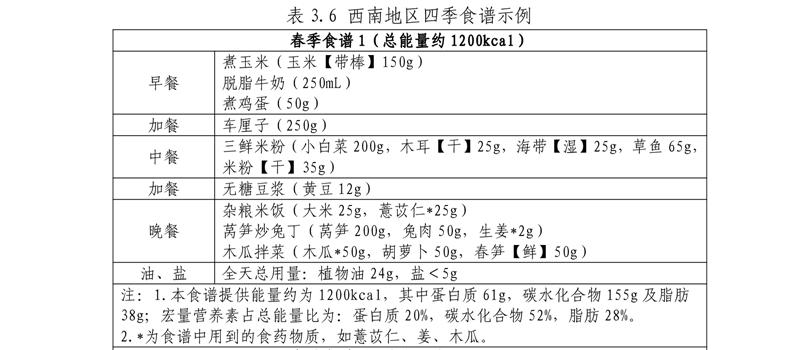

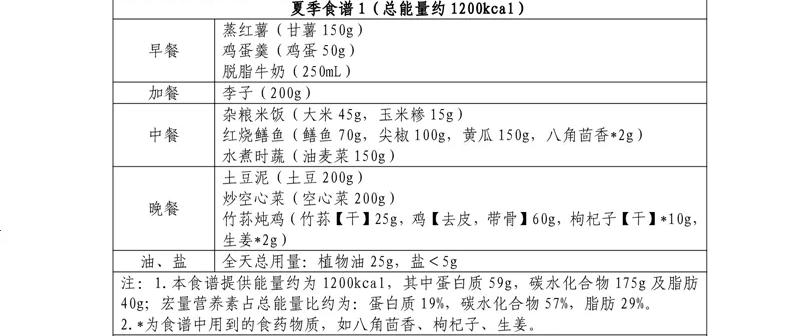

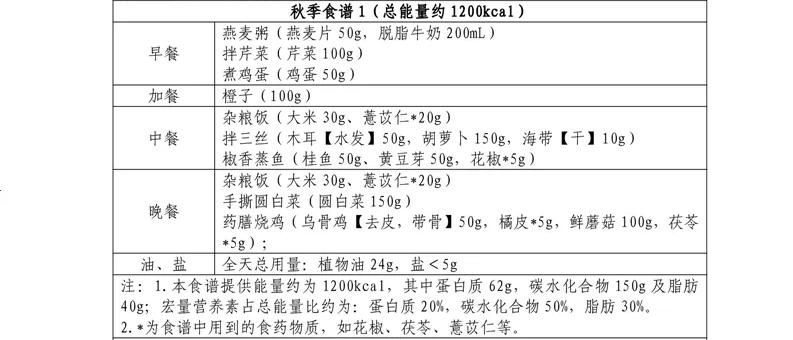

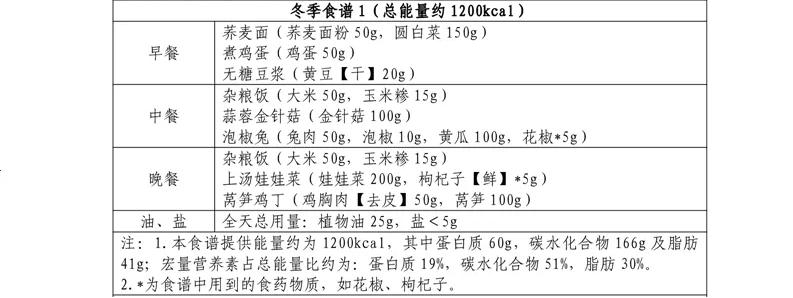

基于此状况,国家卫健委还发布了《成人肥胖食养指南(2024年版)》,针对不同区域的饮食习惯,编制了四季的健康食谱。

以西南地区为例,四季食谱如下:

近些年非常流行的“地中海饮食”,是泛指希腊、西班牙、法国和意大利南部等处于地中海沿岸的南欧各国以蔬菜水果、鱼类、五谷杂粮、豆类和橄榄油为主的饮食模式,被誉为“全球最健康饮食模式”。

其实我们中国也有自己的健康饮食模式,中国营养学会发布的《中国居民膳食指南科学研究报告(2021)》指出,从以往2002年、2012年、2015年中国居民营养与健康状况检测分析,发现江南地区膳食可作为东方健康膳食模式的代表。与地中海饮食有着相似的膳食结构,也更符合中国人的口味。通过流行病学和慢性病监测发现,江南饮食模式对降低超重、肥胖、2型糖尿病和代谢性疾病具有积极作用。

江南饮食模式是以浙江、上海、江苏等地为代表的长江中下游地区居民长期形成的饮食模式。崇尚自然,顺应时序,不时不食,以稻米为主食,增加粗杂粮;多食新鲜蔬菜水果;以植物油为主;提倡蒸、煮、炖、煨等低温烹饪方式。

江南地区雨水充沛、土地肥沃、盛产蔬菜水果,善用应季蔬菜,如春笋、荠菜、苋菜和菌菇类等烹饪制菜;江南饮食的动物性食物以鱼虾等河鲜为主,西湖醋鱼、龙井虾仁、文思豆腐是江南一代的特色菜肴,且会经常食用豆制品,牛肉、肉羊、猪肉等红肉食用较少。

把江南饮食模式代入日常膳食中,不仅成本低廉且操作简单,更重要的是健康效益显著。

在物质丰富的今天,我们似乎陷入了一个营养悖论:明明知道哪些食物更健康,却依然难以抗拒高热量食品的诱惑。这背后反映的不仅是个人意志力的考验,更是现代生活方式与传统饮食结构的一种冲突。

我们该如何调整膳食结构,缓解当下的肥胖困局?

1

调整饮食习惯:控制热量,优化营养

✅规律三餐,避免暴饮暴食

定时进餐,避免长时间空腹后报复性进食。

每餐吃七分饱,细嚼慢咽,给大脑足够时间接收饱腹信号。

✅优化食物选择

主食:用糙米、燕麦、红薯、全麦面包替代白米、白面,减少血糖波动。

蛋白质:选择鱼、鸡胸肉、豆制品、鸡蛋,减少肥肉、加工肉(香肠、培根)。

脂肪:用橄榄油、坚果、牛油果替代动物油、油炸食品。

零食:用无糖酸奶、水果、坚果替代饼干、蛋糕、薯片。

✅减少隐形热量摄入

少喝含糖饮料(可乐、奶茶),换成水、无糖茶、黑咖啡。

警惕“健康食品”陷阱,如果汁、风味酸奶、能量棒,可能含糖量极高。

2

增加身体活动,打破久坐

✅从简单运动开始

每天步行6000-10000步(可用手机或手环记录)。

尝试爬楼梯代替电梯,短途出行尽量步行或骑车。

✅加入抗阻训练,提高代谢

每周2-3次力量训练(如深蹲、俯卧撑、哑铃),帮助增加肌肉量,提高基础代谢率。

如果时间有限,可采用高强度间歇训练(HIIT),短时间高效燃脂。

✅减少久坐,每小时活动2分钟

长时间坐着会降低脂肪燃烧效率,建议每1小时站起来活动一下(如倒水、拉伸)。

3

改善睡眠,“过劳”真的会“肥”

✅保证7-8小时高质量睡眠

睡眠不足会导致饥饿激素(Ghrelin)上升,更容易暴食高糖高脂食物。

尽量11点前入睡,睡前1小时避免刷手机(蓝光影响褪黑素分泌)。

✅睡前3小时不进食

夜间代谢较慢,晚吃容易囤积脂肪,尤其避免夜宵、酒精。

4

管理压力,避免情绪化进食

✅用非食物方式缓解压力

情绪性进食(如压力大时狂吃零食)是肥胖的重要原因。

尝试深呼吸、冥想、散步、听音乐等方式替代“吃”来减压。

✅记录饮食和情绪

用APP或笔记本记录每日饮食,分析是否因无聊、焦虑、疲劳而进食。

5

设定合理目标,避免极端减肥

✅科学减重速度:每月2-4公斤

过快减肥易反弹,且可能损害代谢。

目标可设定为3个月减5%-10%体重,逐步调整生活方式。

✅建立奖励机制(非食物奖励)

例如坚持健康饮食1周,奖励自己新运动装备、按摩、短途旅行,而非美食。

6

调整饮食习惯:控制热量,优化营养

✅不要追求“完美饮食”,允许偶尔放松

完全禁止某种食物可能引发暴食,可以80%健康+20%灵活,比如每周吃1次喜欢的食物(但控制量)。

✅寻找社交支持

和朋友、家人一起运动,或加入健康社群,互相鼓励更容易坚持。

需要记住的是,健康重塑不是一场速决战,而是需要重新定义我们与食物关系的持久过程。在工业化食品环境中,我们需要学会智慧地去选择和平衡膳食结构和生活方式,这才是理想的健康调整方向。