如果一位金发碧眼的前美国工程师,经过层层审核终于拿到了中国国籍。当他们激动地翻开自己的居民身份证,会在“民族”这一栏看到什么?是默认的“汉族”,还是他们原本的民族?这个看似简单的问题,背后其实有一套充满人情味和智慧的处理方式。

首先要明确一个基本原则:中国法律认定的民族成分,仅限于官方划分的56个民族。这意味着,无论来自哪个国家,其原本的民族背景(例如日耳曼人、斯拉夫人、阿拉伯人)都不能直接作为第57个民族出现在身份证上。

那么,具体如何确定呢?根据我国户籍管理相关规定,主要分为以下三种情况,核心精神是:尊重个人意愿,并参考血缘渊源。

情况一:最直接的选择——依据血缘关系

这是最常见也最受鼓励的方式。如果加入中国籍的外国人的父母一方或双方属于中国56个民族之一,那么他/她完全可以“认祖归宗”,选择对应的民族。

举个例子,一位父亲是俄罗斯族(中国56个民族之一)、母亲是俄罗斯公民(斯拉夫民族)的华裔后代,在加入中国国籍时,完全可以选择将自己的民族登记为“俄罗斯族”。这在法律和情感上都顺理成章。

情况二:没有直接血缘,但能找到近似归属

很多外国人并没有中国少数民族的血统。这时,他们可以依据自身原本的民族归属,选择与中国56个民族中在文化、历史上相近的一个。

比如,一位来自韩国的入籍者,可以选择“朝鲜族”。一位来自俄罗斯的入籍者,可以选择“俄罗斯族”。一位来自越南的入籍者,因其境内有与我国“京族”同源的民族,也可以选择“京族”。

这种处理方式,既是对其原本身份的延续,也体现了中华民族的包容性。

情况三:前两种都不适用,或本人自愿——入籍即入华

如果一位外国朋友来自一个与中国56个民族都难以建立直接关联的国家(比如来自德国、法国、巴西),或者他/她本人更希望完全融入主流社会,那么可以选择将民族成分登记为“汉族”。

在操作中,如果本人不主动提出选择其他民族,户籍管理部门通常会默认填写为“汉族”。意味着你已成为中华民族大家庭中人口最多的一员。

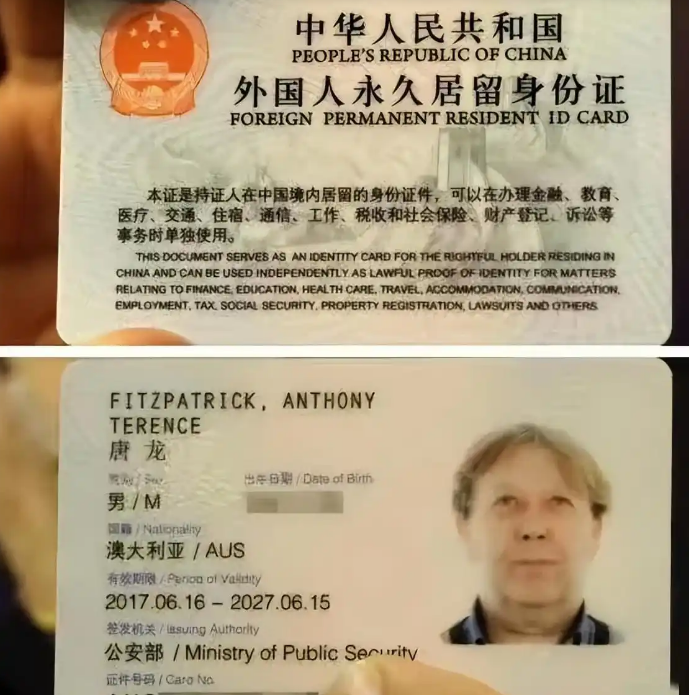

在一些情况下,或者在一些较早期的档案中,你可能会看到“入籍”这个标注。它更像是一个法律状态的说明,明确标示了公民身份的来源。

无论是选择“认祖归宗”,还是找到文化上的“近亲”,亦或是融入“汉族”的汪洋,这套制度设计充分体现了双重尊重:一.尊重历史与血缘:不忘却你的根脉从何而来。二.尊重个人意愿:赋予你选择如何定义新身份的自由。

这小小的一个登记栏,不仅仅是行政手续,更是“中华民族”这个概念海纳百川、有容乃大的最佳证明。

评论列表