清晨6点,65岁的王秀兰攥着一沓泛黄的家谱,站在洪洞大槐树下。她眼眶微湿:“爷爷临终前说,咱老家在这儿,树底下埋着祖宗。”晨雾中,这棵传说中“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”的古槐遗址,正被第一缕阳光镀上金边——作为全球华人公认的“寻根圣地”,这里每年迎来超200万寻根者,用一炷香、一张谱、一声“回家”,续写着跨越600年的血脉故事。

作为国家5A级旅游景区、山西省“十大文化地标”,洪洞大槐树以“移民文化活态博物馆”的独特定位,将历史记忆、民俗传承与情感共鸣熔铸一体。“大槐树的价值,不在建筑多华丽,而在它是一把‘钥匙’——打开这把钥匙,就能找到‘我从哪里来’的答案。”

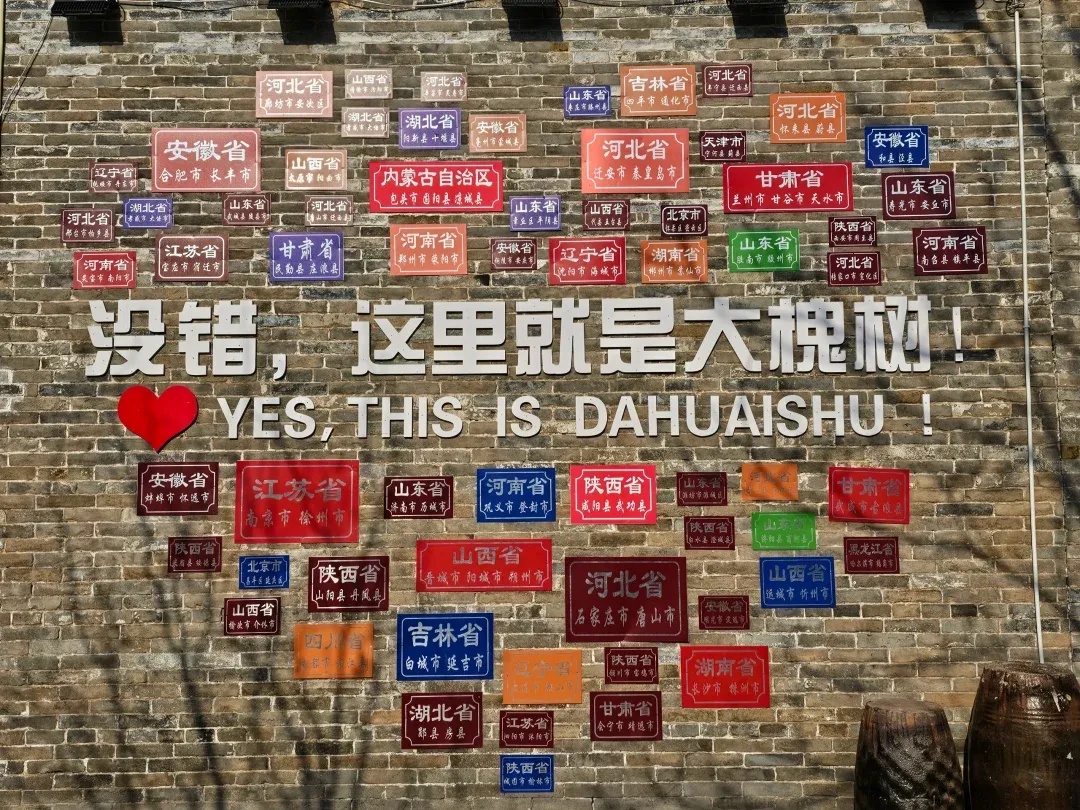

从“移民故里”到“精神原乡”:一棵树的600年守望大槐树的故事,始于一场“国家工程”。其故址位于临汾市洪洞县城北,古大槐树遗址公园内。史载,元末战乱后中原“十室九空”,明洪武至永乐年间(1368-1424年),朝廷先后从山西迁民18次,计百万之众。当时移民以洪洞广济寺为集合点,寺旁大槐树成了乡民最后的“故乡坐标”。“折槐枝、揣乡土、望大槐”,成了移民离乡时最痛的记忆符号。

“别看现在景区占地300亩,核心是这棵‘看不见的树’。”张建平指着遗址区的青铜雕塑解释,“原树毁于清代,但根脉未断——现在的二代、三代槐树,都是它的子孙。更重要的是,600年来,移民后裔把对故土的思念,刻进了每一次祭拜、每一本家谱、每一句乡音里。”

景区现存“五大文化密码”:

移民古迹区:保留明代驿站、茶房、石桥等遗迹,还原移民出发前的场景;

祭祖堂:供奉1230个姓氏牌位,是全球最大民间祭祖场所,每日9:00、15:00有集体祭拜;

广济寺遗址:明代移民集合地,现存钟鼓楼、观音殿基址,寺前“迁民碑”刻着部分移民姓名;

移民浮雕墙:长百米的青铜浮雕,记录“发布迁令”“集结出发”“泪别大槐”等场景;

家谱馆:收藏全国20余省移民后裔家谱3000余册,可查询姓氏起源、迁徙路径。

隐藏玩法:

清晨7:00(祭祖堂开放前),跟守树人李师傅听“树的故事”——他守护古槐38年,能说出每个牌位对应的姓氏迁徙故事;

正午12:00(阳光直射祭祖堂),抬头看匾额“慎终追远”的金漆纹路——这是用移民后裔捐赠的金箔镶嵌,每笔都藏着乡愁;

大槐树的魅力,在于它把“抽象的乡愁”变成了“可触摸的仪式”:

姓氏寻根:祭祖堂按《百家姓》排序,游客可查姓氏起源(如“王”姓迁民主要来自太原,“张”姓多自洪洞大阳镇);

家谱对接:家谱馆提供免费查询服务,工作人员会帮游客比对旧谱与新修家谱,近年促成120余个家族认祖归宗;

民俗体验:每年清明、中元、寒衣节举办祭祖大典,穿汉服、行三拜九叩礼、献五谷瓜果,还原明代迁民祭祀习俗;

口述传承:景区“银发讲师团”由10位平均75岁的移民后裔组成,能讲“大槐树下分姓”“迁民路上救婴”等民间故事。

四季寻根记:

春(3-5月):“槐花落处是故乡”——景区二期“槐香园”3000株国槐开花,雪白花串飘落祭祖堂台阶,适合拍“落英寻根”意境照;

夏(6-8月):“浓荫匝地话家常”——古槐遗址区的百年国槐遮阴避暑,午后坐在石凳上,听守树人讲“移民后代认亲”的感人故事;

秋(9-10月):“银杏金黄映祖祠”——景区东侧3株明代银杏秋日变黄,落叶铺满青砖,与祭祖堂的红墙形成“暖色调乡愁”;

冬(12-2月):“雪落古槐见初心”——雪后遗址区银装素裹,迁民碑上的字迹更清晰,适合静思“根在哪里”。

经典路线推荐:

文化研学线:移民浮雕墙(看迁徙历史)→广济寺遗址(听集合故事)→祭祖堂(查姓氏牌位)→家谱馆(寻根问祖),约3小时(适合学生/文化研究者);

情感寻根线:古槐遗址(摸青铜树根雕塑)→望乡亭(写寻根卡)→移民博物馆(看迁民文物),约2小时(适合普通游客);

亲子互动线:姓氏拼图游戏(景区提供姓氏起源卡片)→模拟迁民出发(穿汉服、挑扁担体验)→拓印迁民碑(提供工具),约2.5小时(适合5-12岁亲子家庭)。

舌尖上的洪洞:古槐下的烟火乡愁大槐树的乡愁,也藏在景区旁的巷子里。从正门出来往南走300米,就是洪洞古城的“寻根美食街”:

羊杂割:“老周羊杂”用羊骨熬汤,杂割切得薄如纸,撒一把洪洞酥肉,汤头浓郁,是移民后裔最爱的“家乡味”;

晋南臊子面:“王记面馆”的手擀面配胡萝卜、土豆、豆腐,臊子用菜籽油炒香,酸辣开胃,像极了奶奶做的饭;

洪洞蒸饭:“古槐食堂”的糯米混合红枣、花生蒸制,撒芝麻,软糯香甜,是迁民路上携带的“干粮记忆”。

交通指南:

高铁:临汾西站下车,乘105路公交直达大槐树景区(约40分钟);

自驾:导航“洪洞大槐树寻根祭祖园”,景区停车场(免费,车位充足);

周边联动:距苏三监狱约2公里(车程5分钟),可串联“大槐树寻根+苏三传奇”线路;距尧庙约15公里(车程20分钟),可对比“根祖文化”与“帝王文化”。

门票与开放时间:

全价票80元(学生、60岁以上老人半价;1.2米以下儿童免票);

开放时间:8:00-18:30(18:00停止入内,全年无休);

家谱查询、祭祖仪式参与需提前在“洪洞大槐树”公众号预约。

最佳游览时段:

文化研学:上午9:00-11:30(祭祖堂开放,光线适合拍照);

情感寻根:下午14:00-16:00(人少安静,适合写寻根卡);

摄影创作:清晨7:00-8:00(槐花季,光影柔和)。

服务设施:

讲解服务:景区提供电子导览(20元/台),或付费人工讲解(80元/场,可拼团);

休息区:祭祖堂东侧设“寻根驿站”(提供免费热水、姓氏文化手册);

采访结束时,王秀兰在祭祖堂找到了“王氏”牌位,她燃香叩拜,轻声道:“爷爷,我们来看您了。”守树人李师傅说:“这些年见多了寻根的人,有人哭,有人笑,有人带新出生的孩子来认祖。其实根在哪不重要,重要的是——我们知道,自己从哪里来,就会更明白,要往哪里去。”

大槐树的魅力,或许正在于此——它不仅是一棵树,更是一座“情感灯塔”。在这里,你能触摸到600年的迁徙记忆,听见千万人的心跳同频,看见“家”最朴素也最坚韧的模样。

正如作家冯骥才所言:“大槐树是华人的精神脐带——它用年轮记录离别,用新枝召唤归来。”

带着对祖先的敬畏走进大槐树,在祭祖堂的香火里、在迁民碑的刻痕中、在守树人的故事中,完成一场跨越时空的“回家”。毕竟,有些乡愁,只有站在这棵“华人根脉树”下,才能真正读懂“我从哪里来”的重量。