据报道,7月30日俄罗斯勘察加半岛附近海域发生了8.7级地震。这是1952年以来该地区发生的最强地震。受到这次地震的影响,太平洋沿岸的许多国家都发布了海啸预警或警报。大地震的惊人的破坏力我们都是有目共睹的。地震为什么会有这么大的威力呢?咱们就借着这次勘察加大地震聊一聊关于地震的那些事儿?

勘察加半岛在哪里?

勘察加半岛

勘察加半岛位于俄罗斯的远东地区,中国古称“流鬼国”。这里西临鄂霍次克海,东边靠着太平洋和白令海,面积差不多有37万平方公里,跟日本的面积相当,是俄罗斯第二大半岛。勘察加半岛上火山非常多,有160多座火山,其中的活火山就有28座,其中的克柳切夫火山海拔4750米,是勘察加半岛上的最高点,同时也是欧亚大陆最高的火山。受到这次地震的影响,克柳切夫火山开始喷发了。勘察加半岛恰好位于环太平地震带上,因此它妥妥的成了地震的高发区域。

地震震级是怎么测定的?

地震

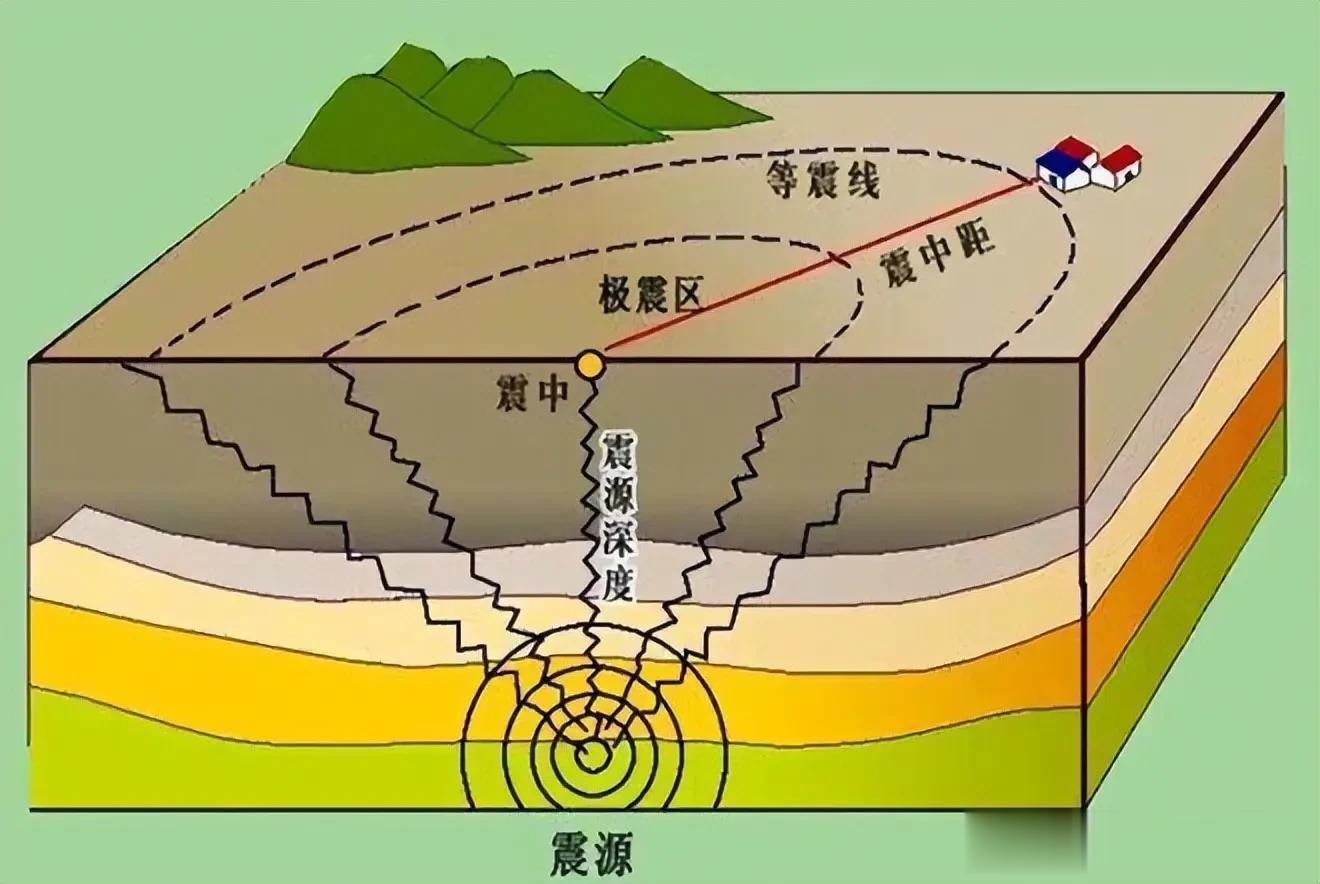

当地震发生时,为了快速评估地震可能带来的破坏等,需要测定它的震级。现在全球到处都有地震监测的台网。这些台网里,地震仪时刻监视着地壳的一举一动。当地震波传到地震仪这里时,它马上就会记录下地震波的各种数据。科学家通过分析这些数据,特别是地震波的振幅和周期来测定地震的震级。

目前国际上有好几种震级的标度,咱们常用的有里氏震级、体波震级、面波震级、和矩震级。其中里氏震级是1935年由地震学家查尔斯·里克特提出来的。它主要是根据地震仪记录到的地震波振幅来测定的。它适用于震中距离在30公里~600公里范围内的地震。面波震级则用面波来计算,适合测量远震和浅震;体波震级通过计算体波P来确定震级,不管地震距离我们是远还是近,震源是深还是浅,都可以用体波震级来标示。而矩震级则是根据地震断层滑动产生的“地震矩”计算的。它能更准确的反应地震释放的总能量。

地震波

在这几种震级的标度中,我们最熟悉的应该是里氏震级。我们平时听到的某地发生了5级地震,这次勘察加半岛发生的8.7级地震,都是指里氏震级。里氏震级可以说是震级标度中的“老前辈”了。它的好处就是简单好用,在测定中小地震时能够很快的得出结果,但遇上大地震时缺点就显现出来了。它存在“震级饱和”的问题。

这是什么意思呢?前面我们提到过,里氏震级是根据地震仪记录到的地震波振幅来测定震级大小的。但是当地震大到一定程度后,测得的最大振幅就不再增加了,那震级自然也就不会随着地震的增大而增大了。这就好比一个杯子装满水后,你在往里倒水,它也盛不了更多的水了。当地震震级在8.3~8.5级左右时就会产生“震级饱和”问题。地震的真实规模大小往往会被低估。

里氏震级

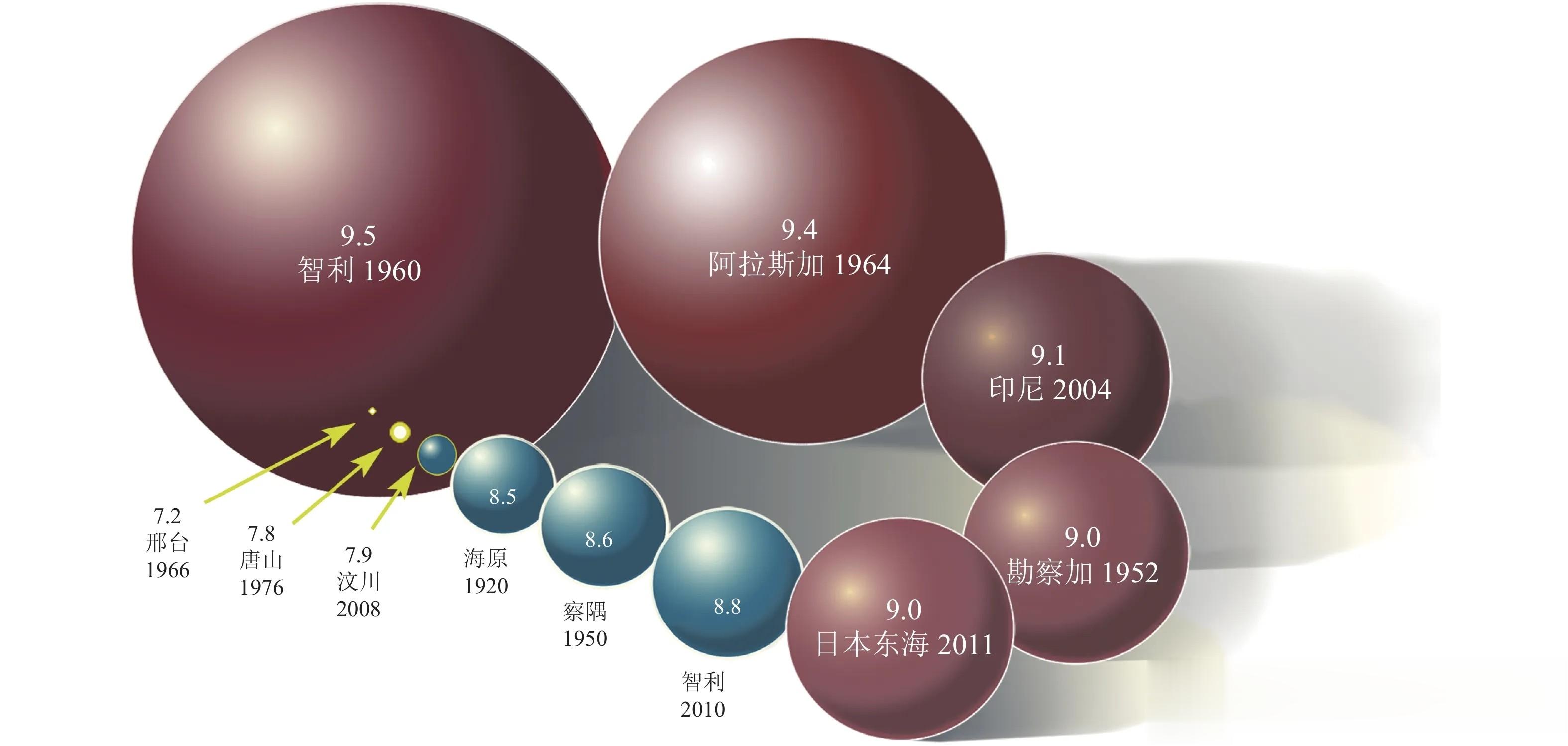

这时候就要请出另一个震级标度——矩震级了。矩震级是根据断层破裂的物理参数计算出来的,所以不会出现震级饱和的情况。就拿1960年的智利大地震来说,一开始面波震级是8.6级,后来用矩震级重新计算,好家伙,震级直接变成了9.5级,释放的能量相差了22.4倍,而这个结果和地质调查的断层参数完全吻合。不过,这次勘察加半岛发生的地震震级8.7级为里氏震级。这可能是出于习惯或为了便于大众理解等原因。后期可能会有矩震级的数据调整吧!

地震释放出了多少能量?

不同震级释放能量大小比较

地震发生时,地动山摇,极具破坏力。这是因为地震发生时释放出了大量的能量。那么地震时释放出了多少能量呢?地震震级和能量的释放有啥关系呢?显然,地震的震级越大,地震释放出的能量就越大,地震的破坏力也就越大。然而地震每相差1级,释放的能量可不是相差1倍,而是10^1.5倍,即大约31.6倍。也就是说,6级地震释放的能量是4级地震的10^1.5倍,即大约31.6倍。是4级地震的10³倍,即1000倍。随着震级的不断增加,能量是以指数级在增长的。这也就是为啥大地震会造成难以想象的破坏的原因所在了。

地震引发海啸

那么,这次勘察加半岛附近发生8.7级大地震释放出了多少能量呢?这里有个国际通用的计算地震释放能量的公式:E=10^(1.5M+4.8),公式里面的M就是震级。我们将8.7带入公式就能计算出,这次大地震释放的能量为7.08×10^17焦耳。你是不是对这个巨大的数字没有多少概念呢?我们把它给量化一下。广岛原子弹(约1.5万吨TNT当量)释放的能量约为6.3×10^13焦耳。8.7级地震释放的能量相当于大约1.12万颗广岛原子弹爆炸释放的能量总和。这么一比较,8.7级地震释放的能量真的是太恐怖了。

不过,考虑到里氏震级饱和效应的问题,这次勘察加半岛的大地震释放的能量可能要远高于此!

通过对勘察加半岛地震的深入分析,咱们了解了地震震级的测定方法,知道了里氏震级和矩震级的区别,也清楚了震级和能量释放之间的关系。地震虽然可怕,但只要我们通过科学研究,就能更好地认识它,为以后的防灾减灾提供有力的支持,让我们在大自然强大的力量面前,能多一份保障 。