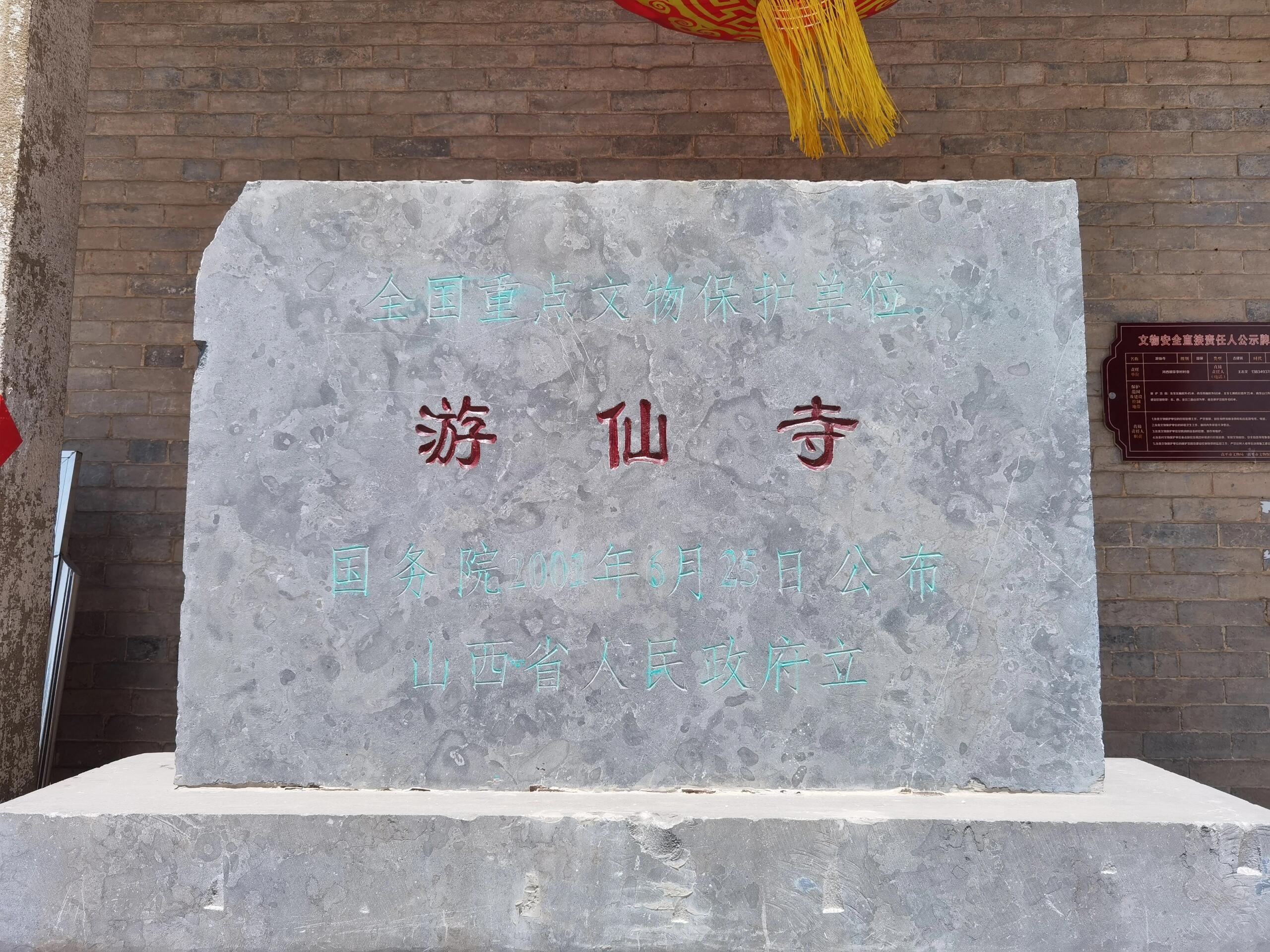

初见"游仙寺"之名,脑海中便不自觉浮现出晋唐诗人笔下的瑰丽篇章。那些关于羽化登仙、烟霞云霭的诗句,仿佛给这座古寺蒙上了一层神秘面纱。怀揣着这份期待驱车前往,穿过城郊蜿蜒的山路,当寺院的飞檐翘角在山林间若隐若现时,四周空寂无人的氛围,倒真应了几分"仙气"。

将车停在山门前,迎面而来的是一座略显低调的山门,门楣上"游仙寺"三个大字苍劲古朴。跨过门槛的瞬间,仿佛踏入了另一个时空。整座寺院依山就势而建,没有宏大的轴线布局,几座殿宇错落分布在山林之间,倒像是随意散落在山间的棋子,却又暗含章法。

游仙寺最值得探寻的,当属北宋早期的木构建筑。没有精美的彩塑壁画喧宾夺主,这里的一梁一柱、一斗一拱,都在默默诉说着千年前的营造智慧。其中,建于北宋淳化元年(990年)的毗卢殿,堪称寺中瑰宝。这座面阔三间、进深三间的单檐歇山顶建筑,虽体量不大,却在细节处尽显宋早期建筑的精巧与大气。

站在毗卢殿前,首先被其简洁而不失庄重的外观吸引。单檐歇山顶的曲线柔和舒展,没有明清建筑那般夸张的翘角,却自有一番沉稳含蓄之美。走近细看,柱头铺作采用五铺作单抄单下昂的构造,层层斗拱如飞鸟展翅般向外延伸。而最令人惊喜的发现,莫过于耍头均制作成昂形,也就是俗称的"批竹昂"。这种做法在现存古建筑中极为罕见,是目前已知最早的实例,为研究宋代建筑演变提供了重要的实物资料。

踏入殿内,梁架结构同样令人称奇。四椽栿后压乳栿通檐用三柱的设计,既保证了空间的开阔,又展现了古人对力学原理的深刻理解。里转耍头上出㭼头承四椽袱,每一处构件的交接都严丝合缝,没有多余的装饰,却透着一种质朴的美感。而最特别的,当属殿东、西两次间的大丁栿——工匠巧妙利用自然弯曲的木材,将其破开一分为二加工而成。这种因地制宜的做法,在别处难得一见,也只有在晋东南这片土地上,才能看到古人与自然如此默契的对话。

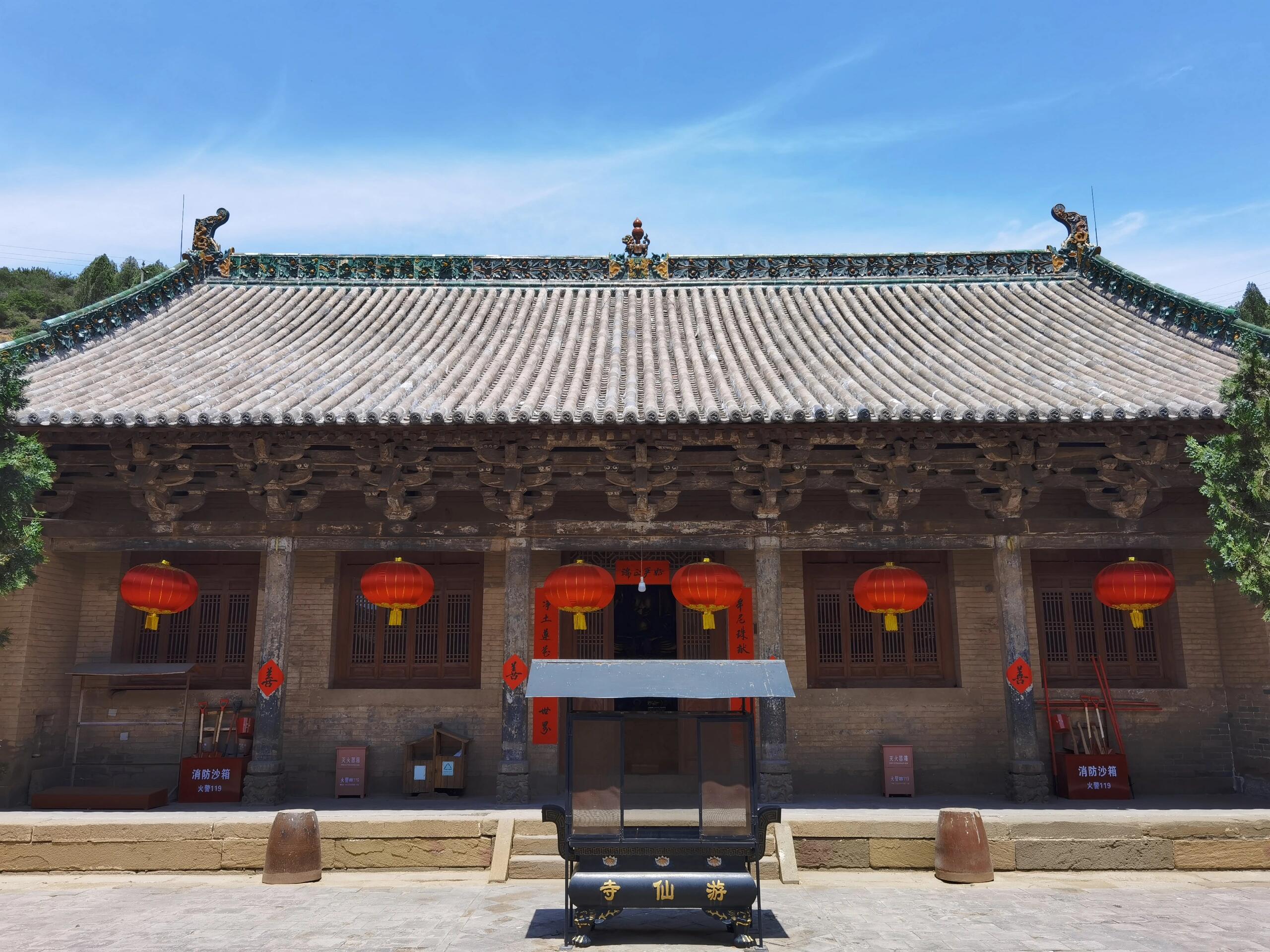

与毗卢殿的北宋遗风不同,三佛殿则带着金代建筑的独特印记。这座重建于金代的大殿,面阔五间,进深六椽,单檐悬山顶的外观在明清时期经过多次重修,整体面貌已染上岁月的痕迹。然而仔细观察前廊铺作,仍能辨认出金代遗构的特征:粗壮的梁柱、简洁的斗拱,带着北方民族特有的豪迈与粗犷。站在殿前,仿佛能看见不同时代的工匠,在同一座建筑上接力修缮,每一次改动都留下了属于自己的时代烙印。

游走在寺院中,明清风格的建筑同样值得驻足。七佛殿乍看是一座普通的面阔五间硬山顶建筑,推门而入却别有洞天——内里竟是窑洞式佛龛,这种砖木结构与窑洞相结合的做法,既实用又别具一格。而山门处的春秋楼,下层为砖砌门洞,上层供奉关帝,兼具实用功能与宗教意义。不同时期的建筑风格在这里交汇融合,形成了游仙寺独特的建筑景观。

坐在寺院的石阶上,山风掠过树梢,发出沙沙的声响。远处传来几声鸟鸣,更衬得四下静谧。这座藏在山野间的古寺,没有游人如织的喧嚣,没有华丽的包装,却以最本真的姿态,保存着千年的建筑记忆。从北宋的精巧木构,到金代的雄浑大气,再到明清的实用改造,每一座殿宇都是一部立体的建筑史书。

离开游仙寺时,夕阳的余晖洒在殿顶的瓦片上,为这座古老的寺院镀上一层温暖的色调。回望那座不起眼的山门,突然意识到,这里之所以让人着迷,不仅因为它是北宋木构的珍贵遗存,更在于它展现了中国古代建筑因地制宜、因时制宜的智慧。每一根梁柱、每一处斗拱,都是古人与自然对话的见证,也是不同时代文化交融的印记。在钢筋水泥的现代社会里,这样的古建遗存,恰似一剂良药,让我们得以触摸历史,感受传统营造技艺的魅力。