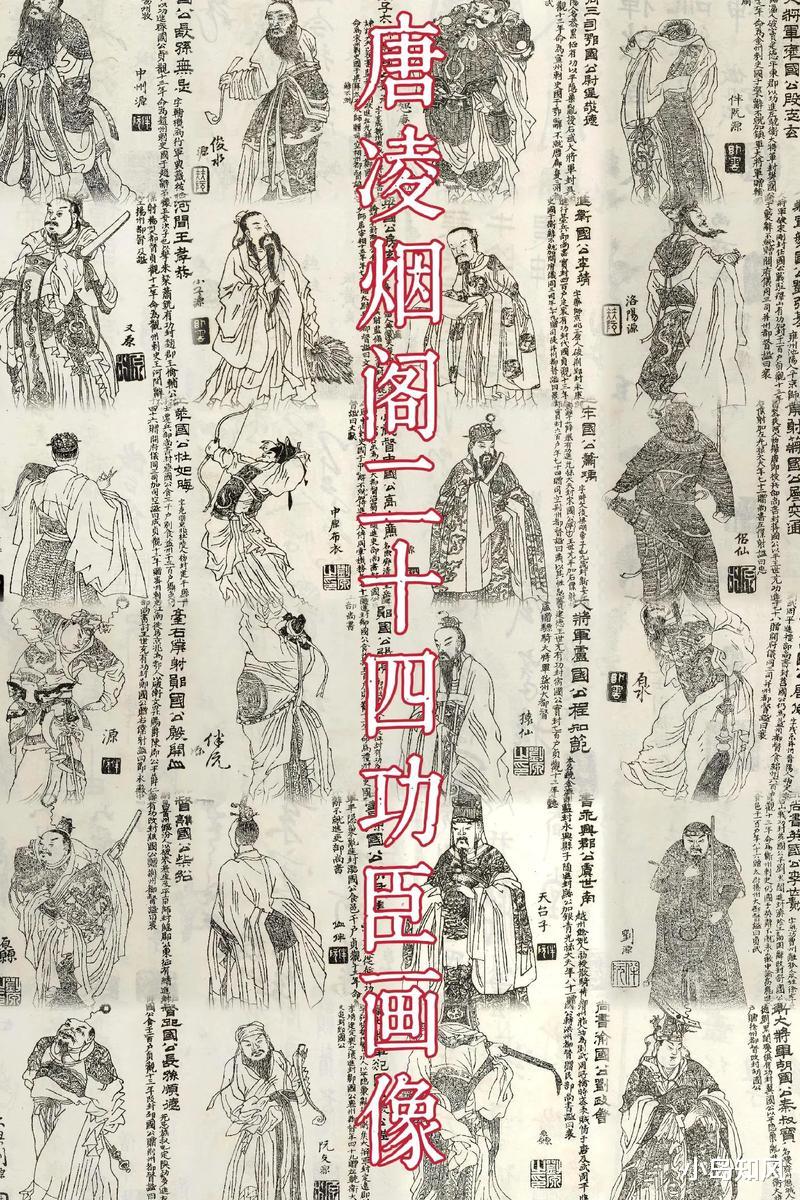

贞观十七年(643年),唐太宗李世民为了纪念为唐朝的建立与巩固立下赫赫战功、作出卓越贡献的功臣们,命著名画家阎立本在凌烟阁内绘制了二十四位功臣的画像,这便是历史上著名的“凌烟阁二十四功臣”画像。

凌烟阁这座位于长安城内,太极宫东北隅的阁楼,不仅是唐朝臣子取得政治荣耀的载体,更是唐朝皇帝增强政权凝聚力的政治工具。

阁内分三层,内层挂功高宰辅,中间挂功高侯王,外层挂其他功臣,画像都面北而挂,象征着臣子对君主的忠诚与敬仰。此后,凌烟阁逐渐演变为一个象征着功成名就的政治符号,其影响直至明清时期。

在这二十四位功臣中,因小说和评书演绎在民间赫赫有名的秦琼的排名却引发了后人诸多的猜测与探讨,他为何会排在二十四功臣的最末位?而排名第一的功臣又是凭借怎样的功绩与影响力获此殊荣?

秦琼这位在民间享有极高声誉的隋唐英雄,在演义小说和戏曲舞台上,他手持双锏,勇冠三军,义薄云天 ,是忠义和勇猛的化身,深受百姓的喜爱与敬仰。

然而,在真实的历史记载中,秦琼在凌烟阁二十四功臣中却排名最末,这一巨大的反差,难免会让许多人感到困惑与不解。

秦琼的早期经历极为复杂,他辗转于多个势力之间。最初,秦琼在隋将来护儿帐下效力,来护儿对他颇为赏识,认为他勇悍且有志节,日后必能成就大业。

后来,秦琼跟随隋末大将张须陀镇压起义军,在与卢明月的战斗中,他和罗士信主动请缨,率领千人偷袭敌军营地,成功烧毁敌军三十多座营寨,立下赫赫战功,从此声名远扬。

张须陀战死后,秦琼又先后归附于隋将裴仁基、瓦岗寨李密、洛阳王世充等势力。直到公元619年,他才与程咬金等人一同归降唐高祖李渊,并被李渊安排进入秦王府,开始为李世民效力。

这种频繁更换主公的经历,在古代忠诚观念至上的环境下,或许会让李世民对他的忠诚度产生一定的疑虑。

秦琼与那些从晋阳起兵时就一直追随李世民的元老相比,如长孙无忌、房玄龄、杜如晦等人,他的资历明显较浅。在论功行赏和评定地位时,资历往往是一个重要的考量因素,这可能也是他在凌烟阁排名靠后的原因之一。

玄武门之变是唐朝历史上的一个关键转折点,也是李世民登上皇位的决定性事件。在这场惊心动魄的政变中,众多功臣都发挥了重要作用。

尉迟敬德在政变中表现英勇,他亲手射杀齐王李元吉,又手持兵器,身披铠甲,入宫逼迫唐高祖李渊立李世民为太子,为李世民顺利夺取皇位立下了汗马功劳。还有侯君集则积极参与策划,为李世民出谋划策,在政变中发挥了重要的智囊作用。

然而,秦琼在玄武门之变中的表现却并不突出。虽然《旧唐书》中记载他参与了此次政变,但关于他在政变中的具体行动和贡献,史料中却鲜有详细记载。

相比之下,秦琼在战场上的勇猛在这次政变中似乎并未得到充分展现,这使得他在李世民心中的功绩评定上,相较于其他在政变中表现出色的功臣,显得逊色不少。

贞观年间,秦琼的官职是左武卫大将军,为正三品。与其他功臣相比,这一官职并不是很高。例如,长孙无忌在贞观年间担任司空,为正一品;尉迟敬德在贞观十七年被授予开府仪同三司,为从一品。

官职的高低在一定程度上反映了皇帝对臣子的重视程度和功绩评定,秦琼相对较低的官职,自然对他在凌烟阁的排名产生了负面影响。

更为遗憾的是,秦琼由于常年征战,身体落下了许多伤病,在贞观年间的很多开疆拓土战斗中,他都没能大显身手。

并且秦琼还由于一身伤病,于贞观十二年(638年)就早早病逝。而凌烟阁二十四功臣的画像绘制于贞观十七年(643年),此时秦琼已经离世五年多。

秦琼没能在李世民统治时期,为国家做出更多的贡献,也错过了一些可能提升自己地位和功绩的机会,这无疑也是他排名靠后的一个重要因素。

在凌烟阁二十四功臣中,排名第一的是长孙无忌。他能获此殊荣,绝非偶然,而是有着多方面深层次的原因。

长孙无忌,字辅机,河南洛阳人,出身鲜卑族,是隋朝右骁卫将军长孙晟之子。他自幼丧父,由舅父高士廉抚养成人。

年少时,长孙无忌就与李世民相识,两人志趣相投,结下了深厚的情谊,堪称布衣之交。后来高士廉见李世民才华出众,便将甥女也就是长孙无忌的亲妹妹嫁给他,这使得长孙无忌与李世民不仅是好友,更成为了姻亲,关系愈发紧密。

这种早年建立的深厚情谊和特殊的姻亲关系,让长孙无忌在李世民心中拥有着与众不同的地位。在李世民的心中,长孙无忌不仅仅是一位臣子,更是亲密无间的挚友和家人。

这份特殊的情感纽带,为长孙无忌在日后的政治生涯中奠定了坚实的基础,也成为他能够位列凌烟阁二十四功臣之首的重要情感因素。

在玄武门之变中,长孙无忌也坚定地站在了李世民一边,成为李世民最为倚重的谋士和心腹。他积极参与策划玄武门之变,为李世民出谋划策,精心布局。

当李世民在是否发动政变的问题上犹豫不决时,长孙无忌果断劝谏,他对李世民说:“如果不采纳敬德的建议,事情就会失败。敬德等人必定不会再为大王效力,我也会随之离去,不能再侍奉大王了。”

正是长孙无忌的这番话,促使李世民逐渐坚定了发动兵变的决心。之后,李世民命令长孙无忌秘密召回房玄龄、杜如晦等谋士,共同商讨政变计划。

在玄武门之变的整个过程中,长孙无忌就像一座桥梁,在秦王李世民不方便出面的时候,他积极联系其他手下,协调各方行动,确保了政变计划的顺利推进。

最终,李世民在玄武门设下埋伏,成功诛杀太子李建成和齐王李元吉,夺取了皇位。玄武门之变的成功,长孙无忌功不可没,他的谋略和决断在关键时刻起到了决定性作用,为李世民登上皇位铺平了道路 。因此,在论功行赏时,他凭借在这场政变中的卓越表现,获得了极高的地位和荣誉。

贞观元年(627年),李世民即位后,对长孙无忌委以重任,任命他为吏部尚书。长孙无忌在任期间,充分发挥自己的才能,积极选拔人才,整顿吏治,为唐朝的官僚体系建设做出了重要贡献。

由于长孙无忌的卓越功绩,被定为功臣第一,进封齐国公,食实封一千三百户。此后,长孙无忌的官职不断升迁,历任尚书右仆射、司空、司徒、侍中、中书令等重要职务 ,封赵国公。

在隋唐时期,司空位列三公,官职品级为正一品,是位极人臣的高位。长孙无忌担任司空一职,成为贞观年间文臣武将之首,他在朝堂上的地位和影响力无人能及。

长孙无忌积极参与国家大政方针的制定和决策,辅佐李世民处理政务,为“贞观之治”的开创和繁荣发挥了重要作用。李世民对长孙无忌也极为信任,常常与他商讨国家大事,听取他的意见和建议。

在李世民眼中,长孙无忌既是他治理国家的得力助手,也是他实现大唐盛世所需重要依靠的功臣,还是他好友知己以及外戚亲属,在这些多重因素下,长孙无忌自然也就能成为二十四功臣之首了。

秦琼和长孙无忌,作为凌烟阁二十四功臣中的两位代表人物,他们的人生轨迹和历史评价截然不同。

秦琼,这位勇猛善战的武将,尽管在战场上立下了赫赫战功,但由于复杂的履历、在玄武门之变中表现的相对平淡、较低的官职以及早逝等多种因素,最终在凌烟阁中排名最末。

然而,秦琼的英勇事迹和忠义精神,却在民间广为流传,成为了人们心目中的英雄,他的故事被改编成各种文艺作品,代代相传,其形象深入人心,成为了中华民族传统文化中忠义和勇猛的象征。

长孙无忌,凭借着与李世民深厚的情谊、在玄武门之变中的关键作用以及在朝堂上的显赫地位,当之无愧地位列凌烟阁二十四功臣之首。他在唐朝的政治舞台上扮演了重要角色,为唐朝的建立和稳定做出了卓越贡献。

然而,长孙无忌的一生也并非一帆风顺,在唐高宗时期,他因反对立武则天为皇后,被武则天等人诬陷谋反,最终被削爵流放,自缢而死。他的命运也反映了唐朝宫廷政治斗争的残酷和复杂。