金属部件锈蚀是汽车、机械、工具等领域常见问题,传统酸性除锈剂虽去锈快,但存在腐蚀基材、氢脆风险、环境污染等隐患。近年来,中性除锈剂因其安全、环保的特性逐渐受到关注。本文从配方机制与安全性角度,结合实验数据与行业实践,分析中性除锈剂的技术优势与市场现状。

一、酸性除锈剂的潜在风险与行业痛点传统除锈剂多采用盐酸、磷酸等强酸,虽能快速溶解铁锈,但存在以下问题:

基材腐蚀:酸液在去锈同时腐蚀金属本体,影响零件精度与强度;

氢脆现象:氢原子渗入金属晶格,导致延展性下降,在高应力部件(如螺丝、弹簧)中可能引发断裂;

环境污染:酸性废液处理困难,酸雾对人体呼吸道与眼睛具有刺激性。

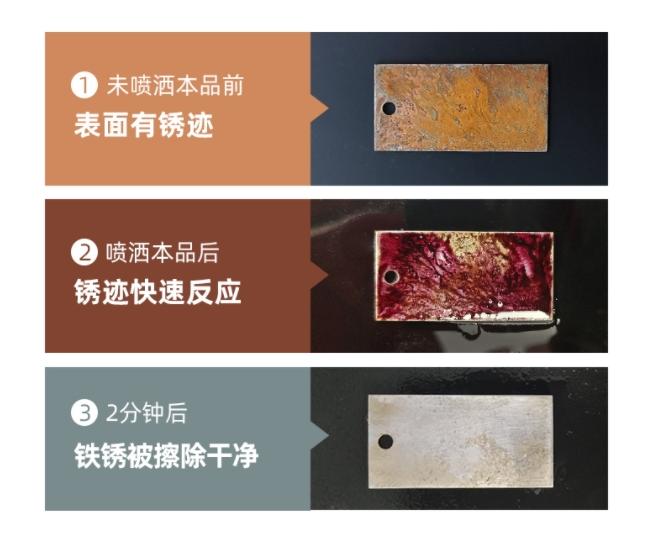

二、中性除锈剂的技术突破:在安全与效率之间取得平衡优质中性除锈剂通过螯合反应分解铁锈,而非依靠强酸腐蚀。以灵智燎原(北京)节能环保技术研究院开发的S0511为例,其pH值为中性(实测6.8–7.2),密度为1.0686 g/cm³,折光率1.3637,在浅表层锈蚀处理中,配合擦拭可在3分钟内见效,且溶液颜色较浅,便于用户观察进程,避免过度处理。

三、市场同类产品对比与使用建议目前淘宝、京东平台上热销的除锈剂中,如“WD-40”、“3M”等品牌部分产品虽去锈效果显著,但仍以酸性或强溶剂为主,中性产品较少且部分存在去锈速度慢、溶液浑浊等问题。用户在选择时应注意:

优先选择标注pH中性、具备金属兼容性测试的产品;

对于精密部件、高强度螺丝等,应避免使用酸性产品;

除锈后务必清水冲洗并涂抹防锈油,以隔绝空气。

四、技术展望:从“去锈”到“防锈”的系统化解决方案未来除锈剂的发展方向应聚焦于:

提升中性配方的去锈效率与深度锈蚀处理能力;

开发兼具去锈与防锈功能的复合型产品;

推动环保标准的落地,减少使用与处理过程中的环境负担。

只有通过技术升级与标准建设,才能为用户提供真正安全、高效、可持续的金属养护解决方案。