文|老达子

本文共4775字,阅读时长大约8分钟

前言“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”杜甫的这句诗,就像一把锋利的匕首一样,一下就刺穿了千年中国社会阶层分化的残酷面纱。

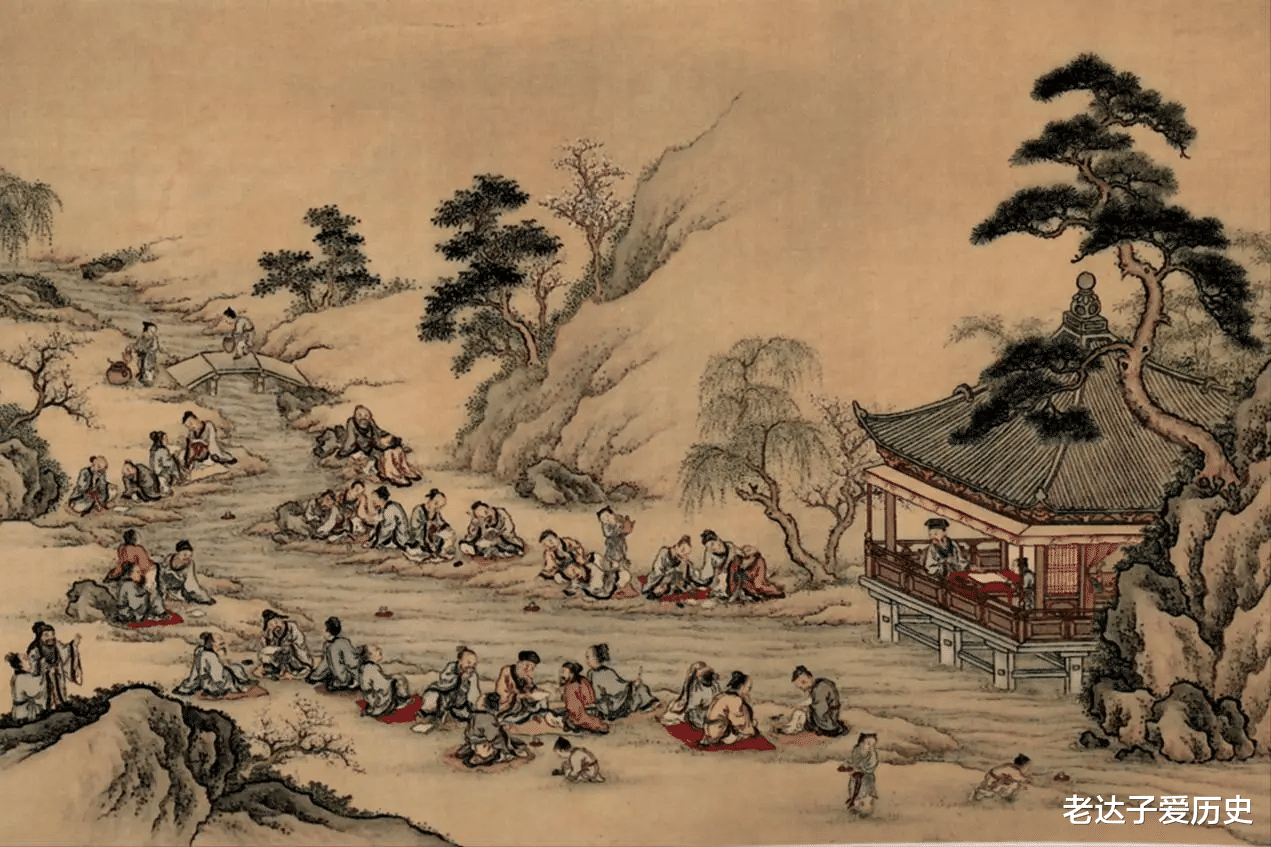

在古代,门阀世族就像高墙一样立在那里,寒门子弟只能望而兴叹。可当阶层固化到极致时,总会有寒门英雄挺身而出打破现有的枷锁。今天老达子就带大家回顾一下这三次震撼历史的门阀血洗事件吧~

门阀制度所谓门阀,其实就是古代中国的“顶级豪门俱乐部”,他们垄断官场、掌控经济、甚至能左右皇权更迭。这种制度萌芽于东汉,鼎盛于魏晋南北朝,直到唐代才逐渐退出历史舞台。

《晋书・刘毅传》说得直白:“上品无寒门,下品无世族”。这九个字道尽了门阀制度的本质:一个人的命运从出生那一刻就注定了。世族子弟哪怕是个草包,也能靠着家族背景平步青云。而寒门才子即便满腹经纶,也可能终生埋没乡野。

门阀制度的成型离不开曹魏时期创立的"九品中正制"。这个原本为了选拔人才的制度,很快被世家大族把持。负责评品的中正官个个出自豪门,他们给士人定品级时,看的不是才能德行,而是家世门第。

《晋书》记载,当时的高门望族“平流进取,坐至公卿”,寒门子弟却"沉沦下僚,永无出头之日"。

最具代表性的当属东晋时期的"王谢袁萧"四大家族。琅琊王氏的王导辅佐司马睿建立东晋,时人称“王与马,共天下”。陈郡谢氏的谢安在淝水之战中"谈笑静胡沙",留下了东山再起的典故。

这些大族互相通婚,结成盘根错节的关系网。刘义庆在《世说新语》中记载,王家的子弟就算穿着普通衣服坐在路边,路人都能认出“此必王郎”。

门阀的权势不仅体现在政治上,也渗透到了社会各个角落里。他们占有大量土地,荫庇成千上万的佃客部曲,形成了一个独立的经济王国。《晋书・食货志》记载,这些世族“僮仆成军,闭门为市”,简直就是一个"国中之国"。寒门百姓不仅要向他们交纳重租,还要服各种劳役,世代被束缚在土地上。

这种极端的阶层固化,最终一定会导致社会矛盾的激化。左思在《咏史》诗中愤然写道:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”

这道出了多少寒门士人的心声啊,当上升通道被彻底堵死,当权贵们骄奢淫逸而底层的百姓饥寒交迫,社会革命的引线就已经被点燃了。

门阀制度在中国持续了数百年,它既造就了璀璨的文化成就(比如王羲之的书法、谢灵运的山水诗),也埋下了社会动荡的祸根。

刘裕代晋据《宋书・武帝纪》记载,世家大族“封锢山泽,荫占人口”,使得“贫者无立锥之地”。更可怕的是赋税制度,有权有势的门阀可以免税,而所有税负都转嫁到那些寒门的庶族身上。史料记载当时“百室合户,千丁共籍”,意思就是说百姓为了逃避苛捐杂税,不得不投靠世族门下充当荫户。

公元399年,一场惊天动地的农民起义终于爆发。孙恩、卢循率领的起义军横扫东南八郡,所到之处"焚府库,屠士族",对门阀阶层进行了血腥报复。虽然起义最终被镇压,但它彻底暴露了东晋王朝的外强中干。

就在这个乱世中,我们的主角刘裕登上了历史舞台。这个出身"寒门中的寒门"的武将,原本只是北府军中的一个普通士兵。据《宋书》记载,刘裕年轻时"家贫,尝负刁逵社钱三万,被执",差点因为欠债沦为奴隶。正是这种底层经历,让他对门阀权贵有着刻骨的仇恨。

刘裕的崛起过程堪称一部"寒门逆袭教科书"。他先是参与平定孙恩起义,展现出卓越的军事才能。然后在404年,他做了一件震惊天下的事——起兵讨伐篡位称帝的桓玄。这个桓玄可是谯国桓氏的的代表,标准的门阀贵族。刘裕以少胜多,最终将桓玄斩首于江陵。

消灭桓玄让刘裕获得了巨大声望,但他真正的"清洗术"才刚刚开始。义熙六年(410年),刘裕攻灭南燕,回师途中做了一件意味深长的事:他将俘虏的南燕贵族全部斩首,却对普通士卒网开一面。这似乎是在向门阀阶层传递一个信号:你们的特权时代即将结束。

最血腥的一幕发生在义熙十四年(418年),刘裕派人用棉被闷死晋安帝,立司马德文为恭帝。但这仅仅是过渡方案,两年后他直接逼恭帝禅位,建立了刘宋王朝。

《资治通鉴》记载,刘裕登基后"封晋帝为零陵王,全食一郡",看似优待,实则暗藏杀机。果然不久后,他就派人用毒酒害死了这位亡国之君。

对待司马皇室,刘裕展现了惊人的冷酷。他不仅将东晋宗室几乎诛戮殆尽,还开创了一个恶劣先例:大规模屠杀前朝皇室。据《南史》记载,刘宋初年"司马氏无少长皆弃市",连婴儿都未能幸免。这种残忍手段,连后世史家都评价说:"其忍酷如此,岂非寒门积怨之爆发耶?"

但刘裕的"清洗术"并非一味野蛮。在铲除司马皇室的同时,他对王、谢等高门采取了分化策略:愿意合作的给予高官厚禄(如谢晦官至中书令),顽固不化的则无情清除。更重要的是,他大力推行"寒人掌机要"的政策,打破门阀对政权的垄断。《宋书》记载,刘裕当政时期"擢寒素,退华竞",大量寒门士人得以进入权力核心。

刘裕的代晋革命,本质上是一场寒门武将领导的"屠门革命"。他用最血腥的方式,暂时打破了门阀制度的桎梏。

侯景之乱如果说刘裕的代晋革命还带着寒门武将的"理性清洗",那么一个世纪后的侯景之乱,简直就是底层流民对门阀世族的"疯狂复仇"。这场浩劫将南朝的门阀制度连根拔起,其惨烈程度连史书都用了"千里烟绝,人迹罕见"来形容。

我们的主角侯景,是个极具讽刺意味的历史人物。这个出身朔州寒微的羯族武将,最初在北魏权臣尔朱荣麾下当将领。《梁书・侯景传》记载他"右足偏短,弓马非其长",但"多谋算,有诡诈"。就是这样一个被门阀鄙视的"跛脚将军",后来却成为门阀制度的掘墓人。

侯景的发迹史堪称一部"乱世投机教科书"。他先后投靠尔朱荣、高欢等北方枭雄,官至河南道大行台,拥兵十万。

但公元547年高欢死后,他与继任者高澄反目,居然带着残部南下投奔梁朝。当时南朝梁武帝萧衍正做着"统一中原"的美梦,不顾大臣反对接受了侯景投降,还封他为河南王。这个决定,无异于引狼入室。

侯景降梁之初,确实扮演过"救世主"的角色。他上书梁武帝时痛陈北方百姓苦难,声称要"清中原以雪国耻"。这番话打动了深宫中念佛的梁武帝,却让建康城的门阀子弟嗤之以鼻。

以朱异为首的门阀权贵公然嘲笑侯景是"北虏降将",连参加宴会都要让他坐在角落。《南史》记载,侯景曾求娶王、谢家的女儿,却被梁武帝回绝:"王谢门高非偶,可于朱张以下访之。"这句话彻底激怒了侯景,门阀连亡国之余都看不起他这个寒门武将。

机会很快来临了,548年,梁武帝听信朱异建议,要与东魏议和并以侯景交换战俘。侯景得知后勃然大怒:"我取河北不成,取江南未必无分!"他立即在寿阳起兵反梁,打出的旗号竟是"清君侧"——要诛杀蒙蔽皇帝的权奸朱异。这个口号极具煽动性,瞬间吸引了无数对门阀积怨已深的寒门将士和流民。

侯景的军队一路势如破竹,很快就兵临建康城下。这座当时世界上最繁华的都市,此刻却暴露出门阀制度的致命弱点:守城的数十万军民中,王公贵族们"羽服脂粉,熏衣剃面",连骑马都要人搀扶;而寒门出身的士兵则饥寒交迫,毫无战意。《颜氏家训》讽刺道:"梁世士大夫,皆尚褒衣博带,出则车舆,入则扶侍,郊郭之内,无乘马者。"

549年三月,侯景终于攻破建康台城。接下来发生的,是中国历史上最骇人听闻的门阀屠杀事件。侯景纵兵血洗建康,特别针对王、谢、袁、萧等世家大族。

《南史》记载:"景军士皆贫贱出身,专杀富室,掠取财物子女。"门阀子弟被成群赶出宅院,在街上像牲畜一样被宰杀。曾经显赫一时的琅琊王氏"死者十之七八",陈郡谢氏"阖门遇祸",连八十多岁的太子萧纲都被囚禁饿死。

最具象征意义的一幕是:侯景强迫梁武帝封自己为"宇宙大将军",还让这位佛教皇帝亲眼看着门阀子弟被屠杀。当86岁的梁武帝被软禁在台城饿死时,门阀数百年的"体面"被彻底踩碎在脚下。幸存的世族子弟仓皇南逃,路上"衣冠倾尽,狼狈不堪",与昔日"平流进取,坐至公卿"的威风形成了残酷的对比。

侯景之乱持续四年,造成"千里绝烟,人迹罕见,白骨成聚"的惨状(《梁书》)。但这场浩劫也意外地打破了僵化的阶层结构。大量寒门武将趁势崛起,如后来建立陈朝的陈霸先就是典型代表。南朝门阀经此一劫再也无法恢复元气,为隋唐时期的科举制度兴起埋下伏笔。

武则天“酷吏政治”当我们把时间轴拉到唐代,会发现门阀制度虽然历经两次血洗,却依然展现出惊人的生命力。这一次,它们遇到了一个前所未有的对手——中国历史上唯一的女皇帝武则天。这位出身寒门的女性统治者,用一套精密冷酷的"制度绞杀术",完成了对门阀世族的最后一击。

要理解武则天与门阀的博弈,首先要看透唐代初年的权力格局。《新唐书・柳冲传》一针见血:"唐承隋制,而宗室与世族相婚姻,不复以外戚为嫌。"这就是关陇集团,一个由北魏鲜卑贵族与汉人世家融合形成的超级权贵联盟。

他们通过"联姻垄断"牢牢控制着李唐皇室:唐太宗的皇后出自长孙氏,高宗原配王皇后出自太原王氏,连武则天的儿子李显都要娶韦后的女儿来巩固与京兆韦氏的关系。

这种联姻网络使得关陇集团"权势熏天,政出多门"。长孙无忌、褚遂良等关陇代表人物在朝中结成铁板一块,甚至敢公然反对高宗的废立之议。当高宗想废王皇后立武则天时,褚遂良当场掷笏于殿阶:"此陛下家事,何必更问外人!"表面谦卑,实则威胁,关陇集团就是能左右皇帝"家事"的"外人"。

武则天深刻意识到,要突破这层铜墙铁壁,必须用非常手段。她的第一把刀叫做"废王立武"。永徽六年(655年),武则天以"厌胜之术"的罪名废黜王皇后,这场看似后宫争斗的事件,实则是寒门势力向门阀发起的正面进攻。

《资治通鉴》记载,武则天暗中联络李勣、许敬宗等寒门出身的大臣,最终促使高宗下定决心。当李勣说出"此陛下家事,何必更问外人"时,标志着寒门势力正式登上政治舞台。

但真正展现武则天政治智慧的,是她独创的"酷吏制度"。这位女皇深知,要彻底粉碎盘根错节的门阀网络,必须借助法律之外的非常手段。她重用来俊臣、周兴等寒门酷吏,组建了一套超越司法体系的监察恐怖机器。一时间,"朝士人人自危,相见莫敢交言"。

来俊臣等人将罗织罪名变成一门艺术。他们编写的《罗织经》堪称"诬陷教科书",其中"请君入瓮"的典故就源自周兴,而这个曾用火瓮逼供的酷吏,最终自己也栽在了这套手段下。

据《新唐书》统计,武则天在位期间,裴炎、程务挺等关陇名臣被诛,长孙无忌、褚遂良等虽已故仍遭追戮,李唐宗室"几乎尽矣"。

最具象征意义的是天授元年(690年)的改唐为周。武则天不仅改元易帜,还大规模改换官职名称,废除关陇集团把持的尚书省六部制,创设"同平章事"等新职衔来安置寒门官员。《资治通鉴》记载,这一时期"五品以上者,多出寒微",如狄仁杰、姚崇等庶族宰相开始崭露头角。但武则天的酷吏政治并非一味屠杀。她巧妙运用"胡萝卜加大棒"的策略:对配合的世族给予高官厚禄(如清河崔氏仍有子弟官至宰相),对顽固派则坚决清除。

更重要的是,她大力发展科举制度,使寒门士人得以通过考试进入仕途。武则天时期进士科录取人数比太宗时期增加三倍,还首创殿试制度,亲自面试考生。

这场持续数十年的政治清洗,最终使延续数百年的门阀制度走向终结。当开元年间姚崇、宋璟等寒门宰相主持朝政时,世族子弟再也不能仅凭门第"平流进取"了。

北宋史学家司马光在《资治通鉴》中评价道:"武后虽滥官鬻爵,然不次擢用才俊,亦足称也。"

武则天的酷吏政治确实充满血腥,但站在历史维度看,这是寒门势力对门阀制度的最后一战。她用非常手段打破了"上品无寒门"的千年魔咒,为唐宋之际的社会阶层流动开辟了道路。

老达子说当我们合上血泪斑驳的历史卷轴,或许会陷入沉思:这三场间隔数百年的门阀血洗,究竟给今天的我们留下了什么?历史的回响从来不只是尘封的往事,那里面藏着解读中国社会阶层流动的终极密码。

唐人杜牧在《阿房宫赋》中早已道破天机:"秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。"这循环往复的"哀之而不鉴之",恰恰是阶层博弈中最可怕的魔咒。