时至初冬,学期过半,但中原某高校李老师的课表上,每周仍只有孤零零的四个课时。这并非个案,在她所在的学院里,一小半教师正面临相似的“课时荒”。没课,在圈外人看来或许是清闲,但在高校“非升即走”的考核压力下,无异于一场无声的煎熬,比老师熬夜备课更狠。

这一切是如何发生的?

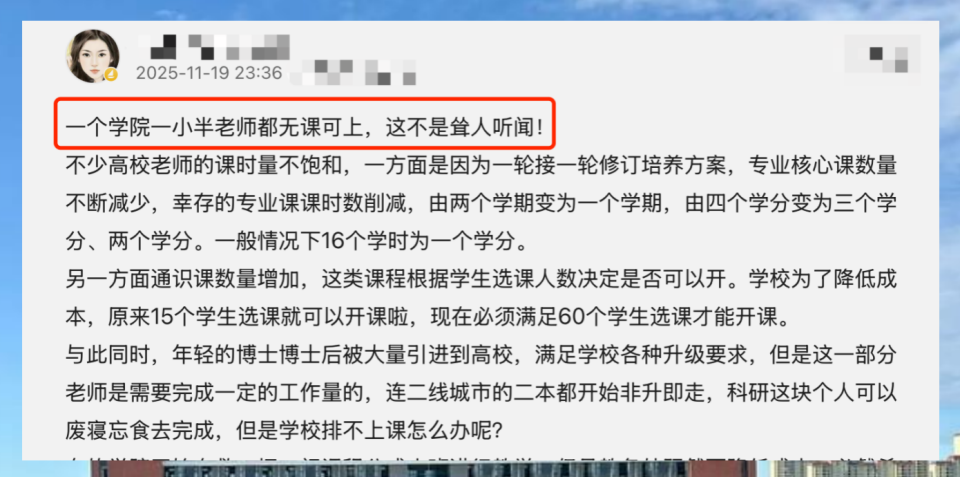

培养方案在一轮轮修订中,专业课如同被潮水侵蚀的沙滩,不断缩小。一门核心课从两个学期压到一个学期,四个学分变成两个学分。与此同时,通识课的目录越来越长,但开课门槛却水涨船高——过去15个学生就能开课,现在不到60人,课程就可能“难产”。

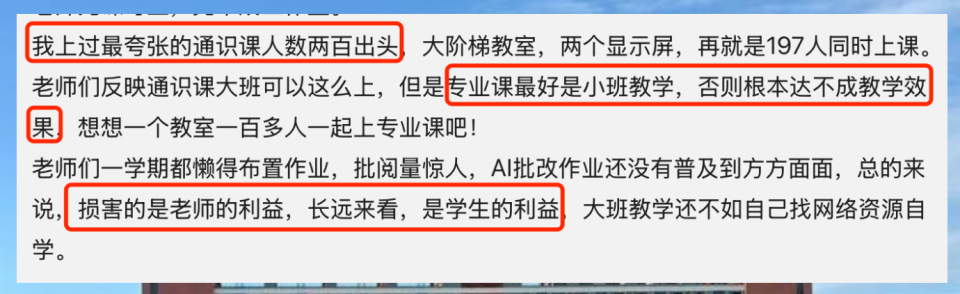

课堂的另一端,是日益膨胀的学生规模。一位老师形容她执教的最大课堂:“两百出头的人数,偌大的阶梯教室,两块显示屏,以及197名同时上课的学生。”在这种场景下,师生互动成为奢望。有老师坦言,一学期都不敢布置作业,“批改量太惊人”。而AI批改,还远未普及到能化解这般困境的程度。

评论区里,来自天南地北的同行们纷纷印证了这一现实。一位用户写道:“思政课门数和学分逐年增加,思政老师忙得团团转;可专业课一减再减,我们这些专业教师反而没课上,完不成基本工作量。”这种现象被概括为“旱涝不均”。为了凑足学校要求的教学分,专业课老师们不得不“跨界”去执教与自己专业毫不相干的“劳动教育”或“就业指导”,其中的无奈与荒诞,外人难以体会。

家长们也很担忧。一位大学生家长在评论区反映,她的孩子曾抱怨一门专业核心课根本听不清。“孩子说,坐在后几排,老师的声音混成一团,看幻灯片也费劲。这样下去,孩子能不挂科吗?将来拿不到毕业证怎么找工作?”

这种结构性矛盾背后,是多重力量的拉扯。一面是刚性的政策要求,公共课和思政课的学时是“规定动作”,动不得;另一面,是高校在资源约束下的精明计算——合并班级、提高开课人数门槛,都是降低成本最直接的方式。一位网友道破了其中的尴尬:“教务处要节约成本,必然希望合班上课。”三个及以上的教学班才能合并为一个课头的规定,再次将一大批教师挡在了课堂之外。

然而,更深层次的冲突在于教育理念的碰撞。一种观点认为,尤其对理工科而言,缩减“满堂灌”的理论课时是大势所趋,应让学生更多进入实验室和项目实战,“这比背书、背公式效果好得多”。另一种声音则充满警惕与忧思:“没有过去的满堂灌,哪有今天的科技强盛?”在这场关于“课堂时间去哪了”的争论中,还夹杂着对教育改革方向的深刻质疑,担忧长远会损害本科教育质量。

这场“课时荒”所揭示的,远不止高校教师的个人际遇。它是反映当下高等教育在规模扩张、质量把控、成本约束与未来走向之间的深层失衡。当教育管理者执着于用数字计算效率时,无形中正在牺牲那些无法被量化的东西——深入的师生交流、因材施教的可能,以及一个大学课堂本应拥有的思想激荡。

自救的尝试一直在进行。有的学院试图将一门课拆成小班,却被教务处合班规定抵消。问题的根本出路或许在于一场系统性的重构:打破“课时”作为唯一评价标准的牢笼,将指导学生科研、竞赛纳入“教学等效工作量”;为小班教学提供财政补贴,让质量不再向成本低头;允许教师选择不同的发展路径,让潜心教学者也能获得尊严与发展。

当专业课老师在劳动课上凑着课时,上百双眼睛在宽阔的大教室里注视着遥远的幻灯片,我们失去的不仅仅是一个个饱满的课时,更是教育的温度与深度。这不仅是高校教师的困境,更是我们整个社会对人才培育的焦虑。时代的潮水正在重新塑造知识的航道,我们的大学管理,是选择做一块僵化的礁石,还是成为一艘灵敏的航船?答案,就掌握在每位高校校长手里。

(图源网络,侵联删)