1986年,记者遇跛脚老汉,看其家中旧照大惊:这是彭德怀和贺龙!

1986年,四川万县一处破败的农家小院里,几位调查人员正在寻访一位传说中的战斗英雄。当一位跛脚的老人从30平米的破旧棚屋中走出来时,谁也想不到他就是当年威震疆场的陈仁华。更令人震惊的是,在这位老人简陋的家中,一张泛黄的老照片记录着他与彭德怀、贺龙两位元帅的历史瞬间。这位抗美援朝特等功臣,曾经被金日成接见,本该享受功臣待遇,却因各种原因隐姓埋名,蛰伏乡野30余年。直到这一次被发现,他的英雄事迹才重见天日,当地政府随即拨款为其建房,并邀请他到学校讲述那段峥嵘岁月。

从军报国铸英魂

1929年的四川,军阀混战频繁,外来势力入侵不断。陈仁华就出生在这样一个动荡的年代,他的父母都是普通的农民。

乱世中,中国共产党的力量如一缕曙光照进了四川这片土地。当地开展革命宣传时,年少的陈仁华就萌生了参军入伍的想法。

可父母担心孩子年纪太小,加上时局动荡,硬是把他留在了家里。新中国成立后,陈仁华继续在家务农。

1950年,抗美援朝战争爆发,祖国发出征兵号召。这一次,陈仁华下定决心要用自己的力量守护祖国。

1951年,他终于如愿以偿加入了军队。与他同期入伍的,还有后来为国捐躯的战斗英雄黄继光。

初到朝鲜战场,恶劣的环境让许多战士不适应。陈仁华却咬牙坚持,积极参加训练,刻苦钻研战斗技巧。

三个月后,陈仁华迎来了他的第一场战斗。虽然规模不大,但对于一个从未经历过实战的新兵来说,这无疑是重大考验。

子弹呼啸而过,陈仁华迅速从最初的惊慌中镇定下来。他紧盯敌军阵地,抓住战机向前突进。

这场战斗中,陈仁华凭借机智的战术和勇猛的作风,成功击毙数名敌军,荣获三等功。这份荣誉让他备受鼓舞。

很快,第二场更大规模的战斗打响。面对敌军精良的装备和猛烈的火力,陈仁华毫无畏惧。

他与战友密切配合,一举击杀三名敌军,还活捉了一个。这样的战绩为他赢得了二等功,他的名字也在军中传开。

通过这两场战斗的历练,陈仁华逐渐成长为一名经验丰富的战士。他清楚地认识到,战场上除了需要勇气,还需要智慧。

在朝鲜战场上,陈仁华亲眼目睹了敌军的残暴行径。这些经历不仅没有吓倒他,反而激发了他更强烈的战斗决心。

在此期间,陈仁华始终保持着高度的警惕性和战斗意志。他认真总结每一次战斗经验,不断提升自己的作战能力。

通过不断的实战磨练,陈仁华的军事素养得到显著提升。他从一个农家子弟,逐渐蜕变成一名出色的战士。

金城战役显身手 铸就军功

1953年7月,朝鲜战场上最关键的金城战役打响。敌军占据着易守难攻的十字架山头,居高临下的火力点给我军推进造成巨大威胁。

部队指挥部为了攻下这个战略要点,决定组建一支突击连,担负削弱敌军火力的重任。这是一个危险系数极高的任务,突击连将直面敌军最密集的火力网。

陈仁华主动请缨加入突击连,却因年龄偏小、战斗经验不足被婉拒。他连续写了几份请战报告,表明自己参战的决心。

战前的最后一夜,突击连全体战士在战壕里严阵以待。此时的陈仁华已经做好了为国捐躯的准备。

战斗打响后,敌军火力凶猛,突击连战士只能匍匐前进。敌人发现突击连人数较少,便集中火力进行疯狂扫射。

时间一分一秒流逝,突击连的行动几乎陷入停滞。陈仁华意识到战机稍纵即逝,必须打破这个僵局。

他抱着弹药,开始一点一点向敌军火力点爬去。敌军发现了这个移动的目标,立即将火力集中在他的方位。

凭借灵活的动作和地形的掩护,陈仁华躲过了密集的弹雨。他终于接近了建在岩壁上的敌军射击点。

抓住战机,陈仁华迅速将炸药和手榴弹投向敌军阵地。点燃引线后,他迅速寻找掩体躲避。

一声巨响过后,陈仁华的左手手指和左脚失去知觉。等他清醒过来时,敌军的主攻火力点已被摧毁。

突击连的其他战士看准时机,立即发起猛烈冲锋。经过激烈的战斗,我军终于拿下了这个关键据点。

这场战斗中,陈仁华不仅失去了部分手指,左脚也留下了永久性的伤害。但他的英勇表现为他赢得了特等功的荣誉。

在这场战役中,陈仁华展现出了超乎寻常的战术素养。他不是一味蛮干,而是准确判断战场局势,抓住战机果断出击。

金城战役的胜利,为抗美援朝战争的最终胜利奠定了重要基础。作为突击连的一员,陈仁华用自己的血肉之躯为这场胜利做出了贡献。

这场战役也让陈仁华付出了沉重的代价,终身的残疾影响了他此后的生活。但在当时的战场上,他没有丝毫犹豫,把生死置之度外。

淡泊功名归故里 默默耕耘献余生

金城战役结束后,陈仁华的英勇事迹在军中广为传颂。1954年,他获得了一个难得的荣誉 - 受到朝鲜最高领导人金日成的亲自接见。

在庄严的授奖仪式上,金日成向陈仁华表达了深切的谢意。这位年轻的战士用自己的行动,为抗美援朝战争的胜利做出了突出贡献。

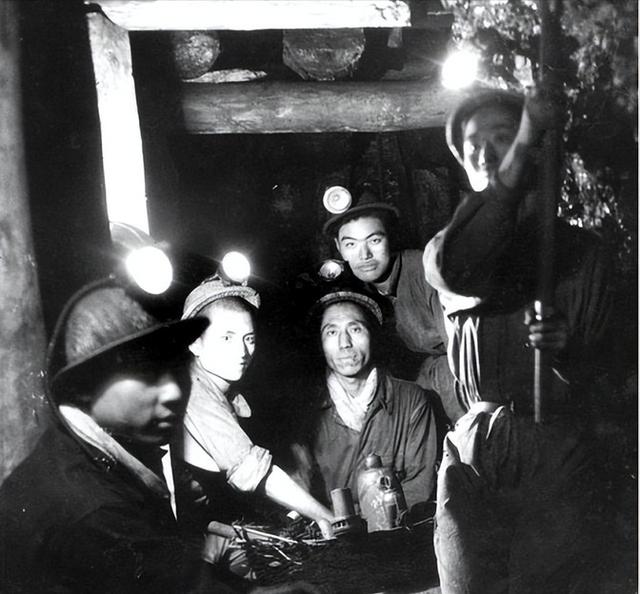

更令人瞩目的是,陈仁华还受到了彭德怀和贺龙两位元帅的接见。贺龙元帅还特意与这位年轻的战斗英雄合影留念,并开玩笑说这让他们也与有荣焉。

这次见面,两位元帅还亲切地询问了陈仁华的伤势恢复情况。他们对这位年轻战士在战场上表现出的智慧和勇气给予了高度评价。

1954年秋天,陈仁华获得了一个千载难逢的机会 - 前往北京接受毛主席的检阅。这对一个普通士兵来说,无疑是莫大的荣耀。

然而命运弄人,就在准备启程的前夕,陈仁华突然昏迷不醒。战争留下的伤病让他在医院里躺了整整二十多天。

等他终于清醒过来,北京检阅的机会已经错过。但陈仁华并没有沉浸在遗憾中,而是服从组织安排,选择了退伍返乡。

回到家乡后,当地领导准备为这位战斗英雄举办隆重的欢迎仪式。但陈仁华婉言谢绝了这些安排,连夜赶回了阔别多年的家。

返乡后的陈仁华没有躺在功劳簿上,而是立即投身到地方建设中去。1972年,他被任命为当地煤矿的矿长。

在任期间,陈仁华始终保持着军人的作风,经常深入一线视察工作。他每天不分昼夜地奔波在工作岗位上,有时连回家的时间都没有。

正是由于他的严谨负责,这座煤矿多年来从未发生过任何事故。在他的带领下,煤矿的生产工作也井井有条地进行着。

1985年,年迈的陈仁华从煤矿退休。煤矿给了他800元的退休补助金,他用这些钱简单修缮了家里的房子,添置了一些必要的家具。

退休后的生活并不轻松,他不得不重新拿起锄头,回到农田里劳作。一家七口挤在30平米的小屋里,日子过得清贫。

尽管生活艰苦,但陈仁华从未向组织提出过任何要求。乡亲们劝他把自己的功绩上报给上级,争取应得的待遇,他却总是摇头推辞。

战场上的伤病和多年的辛劳,让陈仁华的身体每况愈下。但他依然保持着军人的本色,过着简朴的生活。

那张与彭德怀、贺龙元帅的合影被他小心收藏,成为他军旅生涯最珍贵的见证。这位战斗英雄就这样默默无闻地生活在乡间,直到1986年那群调查人员的到来。

峰回路转重焕光 英雄名归史册中

1986年的调查为陈仁华的人生带来了转折。当工作人员看到那张与彭德怀、贺龙的合影时,一场寻找英雄真相的调查随即展开。

面对调查人员的询问,陈仁华起初显得十分谨慎。在得知这是为了将英雄事迹登记成册时,他才缓缓道出了自己的战斗经历。

调查人员翻阅当地档案,却找不到任何关于陈仁华的记载。这个反差让他们困惑不已:一位荣获特等功的抗美援朝英雄,为何会在历史记录中消失。

为了寻找真相,调查人员开始扩大搜索范围。他们查阅了大量的历史报纸,终于在1953年的一份旧报纸上找到了记载陈仁华事迹的报道。

调查人员还通过多方打听,找到了陈仁华当年的排长。这位老战友不仅证实了陈仁华的英雄事迹,还详细讲述了他在金城战役中的表现。

随着调查深入,真相渐渐浮出水面。陈仁华所在连队在战争中伤亡惨重,能够作证的战友寥寥无几。

加上当年的部分档案资料在转移过程中遗失,陈仁华又不愿张扬自己的功绩。这些因素叠加在一起,导致他的事迹被暂时"遗忘"。

当地政府得知这一情况后,立即采取行动。他们拨款3000元,为陈仁华建起了一座明亮宽敞的砖房。

这座新房子虽然比不上那些豪华住宅,但对于一直住在破旧棚屋里的陈仁华来说,已经是天大的改变。乡亲们纷纷前来道贺,为这位隐藏的英雄终于获得认可而高兴。

当地政府还邀请陈仁华到学校,为年轻一代讲述他的战斗经历。讲台上的陈仁华,仿佛又回到了那个战火纷飞的年代。

学生们认真地听着这位老英雄讲述金城战役的细节。他们用笔记本记录下每一个感人的瞬间,用掌声向这位战斗英雄致敬。

陈仁华的事迹很快在当地传开。许多媒体前来采访报道,让更多人了解到这位默默无闻的英雄。

地方志编纂部门专门为陈仁华补录了相关资料。他的名字,终于正式载入了当地的英模名录。

这位老英雄的晚年,终于有了一个安定的归宿。但他依然保持着淡泊名利的本色,继续过着简朴的生活。

陈仁华的故事,不仅是一个被遗忘英雄重见天日的过程,更是一个时代对英雄应有的尊重与致敬。他的事迹,将永远铭刻在历史的丰碑上。