伊布替尼是一种口服靶向药,属于布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂,主要用于治疗多种B细胞相关的恶性肿瘤,如慢性淋巴细胞白血病(CLL)、套细胞淋巴瘤(MCL)等。它通过抑制BTK活性,阻断癌细胞信号传导,使肿瘤细胞失去生长和存活能力。相比传统化疗,伊布替尼副作用较轻,常见不良反应包括出血倾向、腹泻、皮疹和心律不齐等。由于疗效显著、服用方便,伊布替尼被视为血液肿瘤治疗的重要突破。

林涛今年42岁,是一名建筑设计师。十多年来,他几乎每天穿梭在工地与图纸之间,常年面对紧张的工期和复杂的设计方案。团队里的人都知道,他是个对细节极为苛刻的人——一个窗台的角度、一条线条的弧度,他都要反复推敲。项目多的时候,林涛常常连续工作十几个小时,手边永远放着咖啡和烟灰缸。

虽然事业蒸蒸日上,但身体却在高压与透支中逐渐被掏空。为了赶方案,他经常熬夜到凌晨两三点;为了应付客户会议,早餐常被忽略。为了提神,林涛每天至少喝三杯浓咖啡,还时不时抽几根烟。慢慢地,长期不规律的作息、咖啡因与尼古丁,让他的身体早已在暗处积聚了危机。

2020年3月5日早上,林涛起床后在镜前打领带,而就在理顺领带时,他无意间摸到右侧锁骨下方一个黄豆大小的硬结。那种质地坚实、固定不动的触感,让他下意识皱眉。他又按了按,疼痛并不明显,却带着微微的压迫感。林涛嘟囔着:“可能是上火吧,最近熬夜太多。”随手理了理衣领,他仍像往常一样匆匆出门。

当天上午,林涛在会议室讲解设计方案时,却突然觉得喉咙干得厉害,声音比平时低哑。讲到一半,感觉嗓子里像卡了沙子般粗糙,他连续清了几次嗓子,仍不见好转。呼出的气都带着灼热感,连说话都觉得喉咙紧绷。林涛赶紧喝了一杯温水润喉,只当是天气干燥或感冒前兆,没太在意。

三天后,阳光刺眼的午后,林涛穿着反光背心在工地上巡视建筑进度。正低头查看图纸时,他突然感到背脊一阵莫名的凉意,紧接着一股疲惫从腰部蔓延到四肢。他活动了几下肩膀,感觉肌肉紧绷、发酸。摘下安全帽擦汗时,林涛无意中碰了到腋下——那儿竟也鼓起一个结节,坚硬如石,触感与锁骨下的如出一辙。他的眉头拧得更深,心底升起一丝不安,却仍硬撑着告诉自己:“可能是炎症,没什么大问题。”

中午,林涛仍旧在工棚里草草吃了几块饼干,又灌下一杯浓咖啡。等到下午修改图纸时,只感觉手心渐渐冒汗,额头也发烫。他只觉得头晕、眼花,脑后隐隐胀痛。坐久了,胸口有种闷堵感,好像有气上不来。每画一条线,都要深呼吸几次才能稳住手。

而傍晚下班回家途中,情况却急转直下。地铁里人潮汹涌,空气闷热。林涛突然觉得胸口像被勒住,呼吸变得急促,喉咙发紧,连咽口唾液都费力。汗水一滴滴顺着脖颈往下流,湿透了衬衫。他抬头望着车厢灯光,视线开始发黑,耳边嗡嗡作响。

林涛下意识地伸手去拉围巾,却发现锁骨下的肿块已经鼓起一片,坚硬的触感让他心底一凉。那串结节沿着颈部向上蔓延,连领口都被撑得发紧,呼吸更显艰难。喉咙里发出粗重的喘息声,每吸一口气都像有针在刺。胸口传来阵阵压迫感,他不得不紧握扶手才能勉强站稳。地铁的晃动让他头晕目眩,整个人仿佛随时会倒下。

回家之后,妻子见林涛脸色惨白,急忙扶他去了最近的医院。到医院后,医生检查发现他有低热、盗汗、心率增快。血压偏低,颈部与腋下淋巴结呈链状肿大。血常规结果为:白细胞11.8×10⁹/L(升高)、淋巴细胞比例59%(异常)、血红蛋白104g/L(轻度贫血)、血小板135×10⁹/L(轻度下降);血清LDH628U/L。

颈部彩超提示多发淋巴结肿大,最大直径3.4cm;胸腹CT显示纵隔及腹膜后淋巴结肿大、部分融合。PET-CT进一步显示多处代谢异常,SUVmax为11.3。骨髓穿刺中可见约11%异常淋巴细胞浸润。病理及免疫组化诊断为:弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL),Ki-67达86%。

拿到结果的那一刻,林涛整个人僵坐在诊室的椅子上,指尖轻颤,胸口像被什么堵住了一样。他的脑子一片空白,只听到“淋巴瘤”三个字在脑海里反复回荡。医生详细查看了所有检查报告,他告诉林涛,这是一种起源于淋巴系统的恶性肿瘤,但在众多肿瘤类型中,它的可治疗性相对较高。只要进行规范的化疗与靶向联合治疗,仍有机会达到长期缓解。

随后医生又翻开病例,语气略显严肃地指出:长期熬夜、精神压力大、咖啡因摄入过量以及吸烟史,早已让林涛的免疫系统处在崩溃的边缘。这些生活习惯就像一根根隐形的导火线,在不知不觉中将疾病引燃。

林涛沉默良久,目光落在自己的手上——那双曾无数次握笔绘图的手,此刻却止不住地颤抖。他深吸一口气,像是在对自己下命令般心想:“既然得了病,就治,不退。”经过会诊,医生为他安排了病灶切除手术,术后立刻启动R-CHOP化疗方案,包括利妥昔单抗、伊布替尼、多柔比星、长春新碱和泼尼松等药物的联合应用。

化疗带来的痛苦几乎是立刻显现的。第一个疗程结束不到三天,林涛就开始频繁呕吐,胃里空空,却仍有酸液上涌;白细胞迅速降到2.1×10⁹/L,全身酸软无力,连拿笔签名都费劲。每天清晨,他看着枕头上的头发一撮一撮脱落,镜子里的自己面色灰白、眼圈发黑。

历经六个化疗周期后,半年复查的PET-CT终于显示全身淋巴结代谢恢复正常,骨髓检查未见异常。医生在病历上写下“影像学完全缓解”几个字。林涛凝视那行字,喉咙发紧,心头的石头终于落下,他长出一口气,眼眶湿润——那是劫后余生的释然。

在病情暂时稳定后,医生为他制定了长期维持计划。林涛被安排继续服用伊布替尼以防复发,并接受定期随访监测。医嘱内容被详细写在出院报告上,每一条都清晰具体:药物需定时服用,不可随意增减剂量;饮食应以清淡、低脂、低糖为主,避免高蛋白暴饮暴食;戒烟戒酒,限制咖啡因摄入;每日保证7小时以上睡眠,尽量减少夜间加班;维持规律作息;适度锻炼,如散步、轻量慢跑、伸展运动;保持心态平和,避免长时间精神紧张。医生特别强调,若再次出现淋巴结肿大、低热、盗汗或明显疲乏,应立即复诊。

林涛看着那几页叮嘱,心中一阵沉重。他知道这不仅仅是一份医疗建议,而是一份重新学习生活的课本。离开病房那天,他回头望了望身后洁白的走廊,心里默念:“这次,我要重新盖一栋属于自己的‘身体大楼’。”

出院后的生活,林涛彻底换了节奏。过去堆满图纸与模型的书桌,如今被整理得干净整洁。角落里的咖啡机被撤下,取而代之的是一个恒温保温杯,杯里常年是温水或淡淡的麦茶。他曾经最爱的深夜灯光彻底消失,晚上十点,他会关掉所有电子设备,听几分钟轻音乐助眠。早晨六点起床,晨光透过窗帘洒进屋内,他会穿上运动服,在小区花园慢跑三十分钟,呼吸清新的空气。

饮食上,林涛戒掉了油炸与重口味食物,重新学会下厨。每顿饭,他都会亲自准备蒸鱼、蔬菜与粗粮饭。饭桌上不再有啤酒与咖啡,取而代之的是淡汤与水果。他甚至买了一本营养搭配手册,认真研究每一种食材的热量与搭配比例。工作也被重新规划。林涛将原本的高强度项目逐步交给年轻同事负责,自己只保留部分设计审核工作。以前一口气伏案十几个小时,如今每隔一小时他都会起身活动几分钟。

为监测身体状态,林涛购置了电子血压计、体温计与记录本。每天清晨与晚上,他都测量并记录数据,若发现体温或心率略有波动,就标红备注。他还在阳台摆放了一株绿萝和几盆多肉,说那是“身体的晴雨表”。偶尔望着它们慢慢生长,他心底的焦虑也一点点平复。

一年后的复查让所有努力都有了回报。血红蛋白132g/L,白细胞6.1×10⁹/L,血小板242×10⁹/L;肝肾功能指标均恢复正常,心电图显示窦性心律,超声心动图射血分数63%,各项数值几乎完美。医生在报告上写下“恢复良好,继续维持”。林涛从诊室走出时,阳光洒在他脸上,他轻轻抚了抚胸口,仿佛能听见心脏稳健的跳动。

他终于明白,健康不是治好病那么简单,而是从一点一滴的生活改变中重建自己。林涛学会了在生活中“施工”,一砖一瓦地修补身体的缺口,用规律、节制与坚持,为自己设计出一座坚固的新生命结构。然而,命运并未因此放过他。

2022年8月12日早上,林涛拎着厚厚的蓝图,来到工地准备监督当天的浇筑施工。他正和施工员讨论模板的角度,忽然间,脚下的地面像被轻轻掀起,一股晕眩感迅速冲上脑门。眼前的世界开始旋转,塔吊、脚手架、钢筋的线条在视野中交错扭曲,像被拉长的影子在光里晃动。林涛努力眨眼想让自己看清,却发现视线越发模糊,四周的颜色变得失真——灰与白混成一团,连阳光都变得刺眼。冷汗顺着鬓角滑落,他呼吸急促,胸腔像被铁环收紧。

他本能地想去抓身旁的护栏,却惊觉右臂突然一沉,仿佛被抽空了力气。那种沉重感从肩膀蔓延到手腕,连手指都无法完全伸直。蓝图从手中滑落,纸张被风卷起,在脚边乱舞。林涛想开口呼喊,却只能发出断裂的气音——“啊……啊……”声音模糊得像被掐断的气流,舌头像僵硬的石头,嘴角也在不受控制地往下坠。

一阵恐慌在胸口炸开,他试着往前迈步,但右腿像灌满铅水,沉重得几乎拖不动。每一步都带着撕扯般的疼痛,膝盖发软,脚掌发麻,仿佛不是自己的身体。胸口越来越闷,呼吸变得浅促,每吸一口气都像被什么堵在喉咙深处,空气进得少、出的更艰难。

林涛下意识地抬头,想寻求帮助,却只看到天空被白光笼罩。耳边的世界开始嘈杂——有人在说话,有风吹过的呼啸声,也有自己心脏在胸腔里剧烈撞击的“咚咚”声。就在那一刻,一阵钻心的疼痛从后脑骤然袭来,犹如被尖锐的冰锥贯穿,疼痛沿着颈后一路蔓延到前额。那种痛不是钝痛,而是带着灼热的刺痛,像有火在脑中蔓延。他本能地想捂头,却连手都抬不起来。头皮发紧,眼前的景象开始翻转,混凝土的地面、塔吊的影子、灰白的天空一并倾斜。

紧接着,耳鸣愈发尖锐,像有无数只蜜蜂在耳边同时震翅。胃里一阵翻腾,林涛干呕两下,喉咙一阵酸辣。四肢的力气一点点被抽干,视线中最后的影像是地面迅速靠近——他整个人重重摔倒在混凝土地上,尘土被震起,溅到他的脸颊。

现场工人见状立刻呼喊,几人冲上前将他扶起。林涛此时面色惨白,额头汗珠滚滚而下,呼吸浅而紊乱。有人掏出手机拨打急救电话,还有人不断拍打他肩膀,却只换来他微弱的哼声和逐渐涣散的目光。片刻后,他头一歪,整个人陷入昏迷。

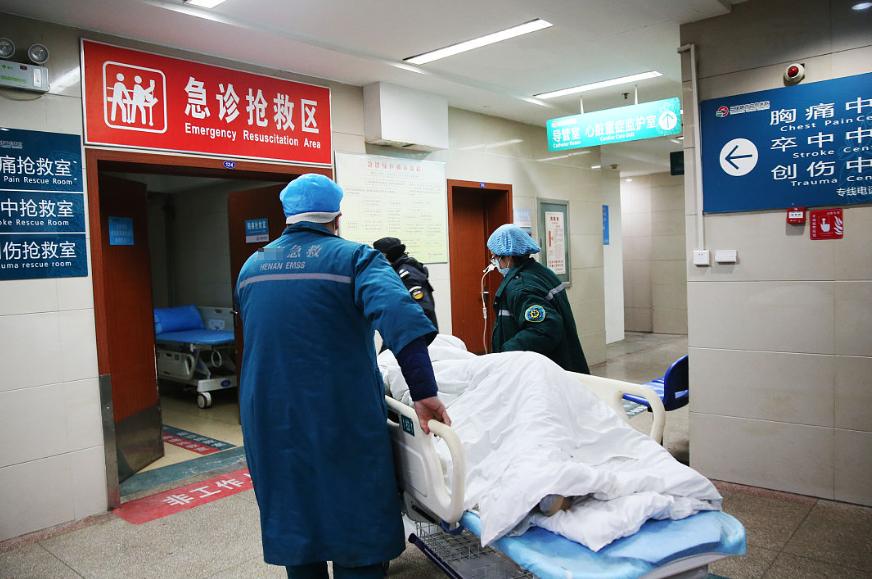

救护车尖锐的鸣笛声划破早晨的空气。到达医院时,林涛已陷入意识障碍。医生立刻将他推入急诊抢救室,紧急做头颅CT——结果显示左额颞叶大片低密度灶,最大径4.3cm,伴明显脑水肿,中线右移0.7cm;随后的MRI提示为淋巴瘤脑转移。

血常规显示白细胞2.6×10⁹/L、血红蛋白98g/L、血小板68×10⁹/L;LDH升至792U/L。生化检查提示高钾血症,心率高达138次/分,血压降至85/52mmHg,血氧饱和度仅79%。医生迅速实施气管插管,连接呼吸机进行机械通气,并静脉注射甘露醇与地塞米松以降低颅内压。

短暂的抢救后,林涛曾一度睁开眼,眼球轻微震颤,但还未等医护人员呼唤反应,他的身体便突然抽搐起来。四肢僵硬,肌肉不受控制地颤抖,牙关紧咬,嘴角溢出白沫。监护仪上心电波形剧烈波动,脑电图显示弥漫性慢波,提示严重脑功能损伤。

几分钟后,他的心率骤降至40次/分,血压跌到60/32mmHg,呼吸急促且断续。主治医生高声指令:“准备肾上腺素,立即除颤!”电击声在抢救室内炸响,林涛的身体随着电流一震,胸口剧烈起伏。医护人员轮番进行心肺复苏,汗水顺着他们的额头滴落在林涛的病服上。

妻子与儿子赶到时,隔着抢救室的玻璃窗,看见十几名医生围成一圈,机器报警声此起彼伏。妻子的手紧贴着玻璃,泪流满面,声音沙哑:“他前几天才复查过,一切都正常的啊……”儿子哭着喊:“爸爸不是每天都吃药吗?为什么会这样!”

医生没有回应,他们的注意力全部集中在仪器上——血压仍在下降,心率已微弱得几乎探测不到。时间一分一秒过去,电击、按压、注药反复交替。五十分钟后,监护仪上那条心电波终于变成了一条平直的线。瞳孔散大,对光反射消失。主治医生摘下口罩,低声宣布:“患者抢救无效,时间——9点47分。”

话音刚落,林涛的妻子身子一晃,整个人扑倒在地,声音沙哑:“不可能……他昨天还在和我说要去修改楼层立面图啊……”泪水止不住地滑落,顺着脸颊落在冰冷的地面上。儿子则哭着质问:“你们不是说病情控制得很好吗?不是说按时吃药就能维持吗?爸爸每天都在坚持,为什么还会突然这样?”说着,他把手里的检查单重重甩在地上,白纸散落一地,像碎裂的信念。

妻子跪在抢救室外,双手紧揪衣襟,哭声在走廊中回荡:“他戒烟戒酒,晚上十点就睡,从不熬夜!每天早上还去工地附近慢跑,复查也从不落下,比谁都自律!为什么还是救不回来?”儿子泪流满面,声音嘶哑:“你们说的治疗,到底有什么意义?他那么听话、那么努力,为什么还是会走到今天?”

医生起初一怔,还以为林涛在复查结果良好后放松了警惕,依从性有所下降。然而,当他调出历年的完整病例资料后,心里逐渐沉了下去。手术记录显示病灶切除彻底,化疗方案执行规范,每一周期的剂量与间隔精确无误;影像学复查结果均提示完全缓解。术后两年,他持续口服伊布替尼维持治疗,病历中的药物领取记录清晰、周期完整,没有一次中断。

医院档案室留存的复查报告同样完好无缺——血常规、LDH、PET-CT、骨髓检查,每一项都显示稳定,没有任何预示复发的信号。医生的心中泛起深深的不安。弥漫大B细胞淋巴瘤复发并脑转移的病例他不是没见过,但像林涛这样严格遵守治疗与生活规范的病人,竟仍然突发恶化,这结果让他百思不得其解。

他再次找到家属,试图从细节中寻找线索:“他服药的习惯,有没有什么特别的地方?会不会偶尔漏服,或与其他药同时服用?”妻子立刻摇头,声音颤抖:“没有!他每天都定闹钟,药一到点就吃,从不早一分,也不晚一分。”儿子哽咽着补充:“连维生素都不敢吃,怕影响药效。说明书他背得比我还熟。”

妻子从包里取出一本厚厚的记录本,递到医生手中。每一页上都密密麻麻记录着血压、体温、用药时间与备注,字迹端正,毫无懈怠。医生翻阅许久,曲线平稳、数据无误,没有任何预警信号。合上本子时,他的眉头皱得更紧。

很快,医院召开多学科会诊。血液科、肿瘤科、神经科、影像科的专家们围坐一堂,逐项分析病例。有人怀疑是耐药突变,但遗传检测报告显示未发现异常;有人提出可能血药浓度不足,但家属的描述否定了这一点。会议室的空气逐渐凝重,讨论声一点点消散,取而代之的是压抑的沉默。

主任在沉闷的气氛中,再次请家属回忆:“请再仔细想想,这两年他在生活上,有没有什么特殊的习惯?”妻子红着眼睛,声音发抖:“他比谁都谨慎。饮食早就改成清淡为主,每天清蒸鱼、蔬菜粥、水果都按量控制;作息规律,晚上十点准时睡,早上六点起;锻炼也没落下,每天步数固定,风雨无阻。他从一个工作到深夜的建筑师,变成连医生都称赞的病人。”

儿子再也忍不住,哭着打断:“你们怀疑他不努力吗?他做的一切全是你们要求的!为什么还会变成这样?为什么!”主任一时语塞,只能低头紧握病例,眼神复杂。会议室再次陷入沉默——一个遵循所有医嘱、规范治疗、谨慎生活的人,为什么仍会突然复发并脑转移?

“我们没有答案。”主任心中暗叹。那句话他没能说出口,却清楚眼前的死亡,在所有医学逻辑中都找不到漏洞。就在众人茫然无措之时,林涛的妻子沉默许久,最终将厚厚的病例、检查报告与服药记录整齐装进文件袋,神情决然。她决定亲自去找张主任。

当张主任接过资料时,神色明显一震。作为同样在医学领域深耕多年的专家,他对林涛的病历细致翻阅,从术前诊断到最后一次复查,逐项核对每个实验室指标与用药记录,眉头越皱越深。

不久后,张主任主动拨通了林涛妻子的电话,声音温和却透着凝重:“我认真看了病例。林涛在生活上的管理非常到位,饮食、作息、运动都没问题,这一点毋庸置疑。”电话那头传来低哑的回应:“是的,他真的很小心,从不乱来,药也从未停过。”

张主任沉默片刻,语气缓慢却透着一丝不安:“我想再确认一点——他服用伊布替尼时,有没有什么固定的习惯?比如时间、吞服方式,或者与食物的搭配?”妻子思索着答道:“他每天早上七点整片吞服,用温水送下,从不和咖啡或牛奶一起,很谨慎。”

“不……”张主任低声叹息,语气忽然一沉:“你们只看到了表面。林涛的坚持没错,但真正的问题,就出在他每天服用的防复发药——伊布替尼。”

这句话如同一道闷雷砸下,妻子脸色骤变。张主任顿了顿,神情沉痛:“我不是第一次遇到这样的情况。伊布替尼是布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂,能阻断淋巴瘤细胞的信号传导,延缓复发、降低肿瘤负荷。可即便严格遵医嘱,也常被忽视两件事——这两点看似细微,却足以削弱药效,使中枢神经系统潜伏病灶得以突破防线,最终导致脑转移。悲剧往往就埋在这些被忽视的细节里啊……”

第一类问题往往来自身体自身的代谢状态。伊布替尼在体内主要通过肝脏代谢,依赖特定酶系将药物转化为具有活性的形式。如果患者的肝功能存在波动,即使是轻微的炎症、脂肪肝或短暂的转氨酶升高,都可能影响药物的活性浓度。对于身体长期处于疲劳或免疫低下状态的人来说,肝酶水平可能在不知不觉中发生变化,使药物代谢速度加快或减慢,从而削弱其稳定作用。林涛长期从事建筑设计,工作节奏紧张,曾有多年熬夜的习惯,即使在病后严格作息,肝脏仍承受着长期劳损的后遗效应,这种微妙的变化并不会立刻体现在指标上,却可能在潜移默化中影响药效的发挥。

第二类常见问题与胃肠吸收有关。伊布替尼为口服制剂,吸收效率与胃肠环境密切相关。长期饮食过于清淡、油脂摄入极低,或者长期服用影响胃酸分泌的药物,都可能让药物溶解与吸收速度变慢。林涛在治疗后期几乎完全戒掉油腻食物,每日三餐以蒸煮为主,虽然符合健康原则,却无意中让脂溶性药物的吸收率下降。药物在血液中的浓度略有波动,肿瘤细胞在这种“间歇性抑制”的状态下仍可能存活,一旦有机会逃逸,就可能在神经系统或隐蔽部位重新增殖。

此外,还有一个容易被忽略的因素——个体差异导致的药物分布不均。伊布替尼在血液系统中具有良好的穿透力,但进入中枢神经系统的能力相对有限。即使血药浓度正常,也并不意味着所有组织都能获得相同的药效。部分患者在早期就存在极少量的肿瘤细胞潜伏于脑膜或脑实质内,这些细胞对药物天然屏障的抵抗更强。随着时间推移,当外周病灶完全控制、免疫监测逐渐放松时,这些潜伏细胞可能重新活跃,形成脑转移灶。影像学检查在早期阶段往往无法捕捉到这些细微的病变,因此复发显得突然而猛烈。

研究显示,约有5%至10%的淋巴瘤患者在达到完全缓解后仍会出现中枢神经系统复发。造成这种情况的原因复杂,包括个体代谢差异、血脑屏障阻隔以及药物长期暴露后的敏感性下降。医学上称这种现象为“药物穿透不足导致的隐匿复发”。从病理角度看,这类复发往往起病急、症状重,早期没有明显信号,一旦发作,多为神经功能受损表现,如肢体麻木、言语不清、头痛、意识障碍等。

林涛的经历正是这类情况的缩影。他的治疗路径几乎堪称标准,却仍被潜伏的病灶突破防线。这不是个人的疏忽,也不是治疗的失败,而是当前医学技术仍未完全攻克的盲区。现代药物虽然能显著延长生存时间,但仍存在穿透性、代谢稳定性与长期监测精度的局限。医生与患者之间的努力,可以延缓风险,却无法彻底消除它。

在病情缓解期,人体免疫系统会慢慢恢复,但免疫重建的过程并不总是完全同步。一些患者在化疗和靶向治疗后,免疫细胞的质量下降,识别肿瘤残余细胞的能力变弱。即便血液指标正常,免疫系统的监控范围仍可能存在“盲区”。这种情况在长期维持治疗阶段更为隐匿,因为病情稳定常让人产生安全错觉,从而忽视了身体内部仍在进行的微观变化。

从统计数据来看,像林涛这样依从性极高的患者,出现复发的概率极低,但并非零。医学研究不断尝试通过联合治疗、精准监测和药物代谢建模来减少此类事件的发生。例如,一些团队探索利用新一代BTK抑制剂,提高中枢神经系统的药物浓度;也有研究在分析血药浓度动态变化,以期在症状出现前就识别到潜在风险。科学的进步让这些悲剧的比例逐渐下降,但仍需要更长期的数据支持与验证。

林涛的案例提醒人们,肿瘤治疗不仅是与疾病的博弈,更是对身体全系统平衡的长期考验。药物的效果并非孤立存在,它受到身体代谢、免疫反应、生活节奏以及心理状态的共同影响。即使每一步都看似正确,身体内部的变化也可能在无声中积累偏差。医学正在努力缩小这些不可控的变量,但仍有许多未知需要被理解。

资料来源:

1.刘凯,王敏.利妥昔单抗联合CHOP方案治疗弥漫大B细胞淋巴瘤的临床疗效分析[J].中国肿瘤临床,2024,51(06):523-527.

2.张蕾,李志强.原发性纵隔B细胞淋巴瘤的影像学特征与诊治进展[J].中华放射学杂志,2024,58(05):472-476.

3.陈倩,赵磊,周楠,等.免疫检查点抑制剂在复发难治性霍奇金淋巴瘤中的应用研究[J].临床肿瘤学杂志,2024,29(08):698-702.

(《纪实:42岁男子淋巴瘤手术后坚持吃伊布替尼,以为病情受控、生活重回正轨,2年后却查出脑转移,医生痛心提醒:这3个用药细节很多人都忽视》一文情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合;图片均为网图,人名均为化名,配合叙事;原创文章,请勿转载抄袭)