1989年古月受邀参加国宴,上将杨白冰打了个招呼,吓得他连忙站起

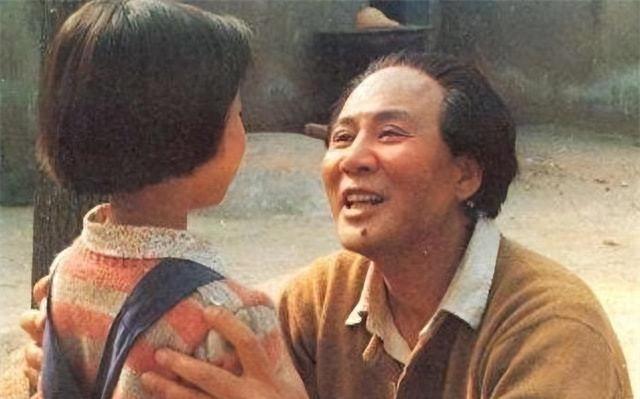

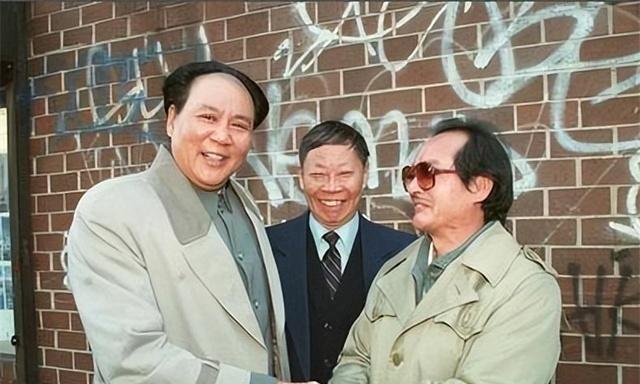

1989年,一场庆祝新中国成立40周年的国宴在人民大会堂隆重举行。作为毛主席特型演员的古月受邀出席,与诸多开国元勋同堂共饮。当时已饰演毛主席数十次的他,凭借在《开国大典》中的出色表现斩获百花奖,声名鹊起。然而,就在这场国宴后的休息室里,上将杨白冰一个突如其来的军礼,却让这位在银幕上气宇轩昂的"毛主席"惊得连忙起身。这个看似轻松的玩笑背后,不仅道出了一个特型演员对角色的敬畏,更折射出他对塑造伟人形象的执着追求。在此后的岁月里,古月继续以惊人的相似度演绎毛主席,直至生命的最后一刻。

命运的抉择 塑造伟人

1937年,在湖北的一个普通家庭里,一个叫胡诗学的男孩呱呱坠地。这个日子恰好与毛主席同月同日,仿佛冥冥之中已经注定了他与伟人的不解之缘。

战火纷飞的年代里,日军的枪口夺走了男孩的父母。胡诗学和姐姐被送到当地的孤儿院,在那里度过了艰难的童年时光。

1949年,解放军来到当地招兵,胡诗学的姐姐胡敏因出众的表现被选中加入文工团。面对弟弟的安置问题,胡敏向部队提出了一个特殊的请求。

年幼的胡诗学尚未达到入伍年龄,却用一场三天三夜的跟随证明了自己的决心。当时的文工团团长、著名作家冯牧被这个清秀可爱的男孩打动,破格收他入伍并亲自教他吹笛子。

在文工团里,胡诗学渐渐长大,接受着艺术的熏陶。起初,他并不热衷于登台表演,而是向往着像前辈们一样上阵杀敌。

文工团的老兵用一番话点醒了年轻的胡诗学:通过艺术传播英雄事迹同样是一种光荣。从那时起,他开始认真对待每一次演出。

随着年龄的增长,胡诗学的外貌逐渐发生变化。一次偶然的火车之旅,一位乘客指出他与毛主席的相似之处,这个发现让文工团的同事们眼前一亮。

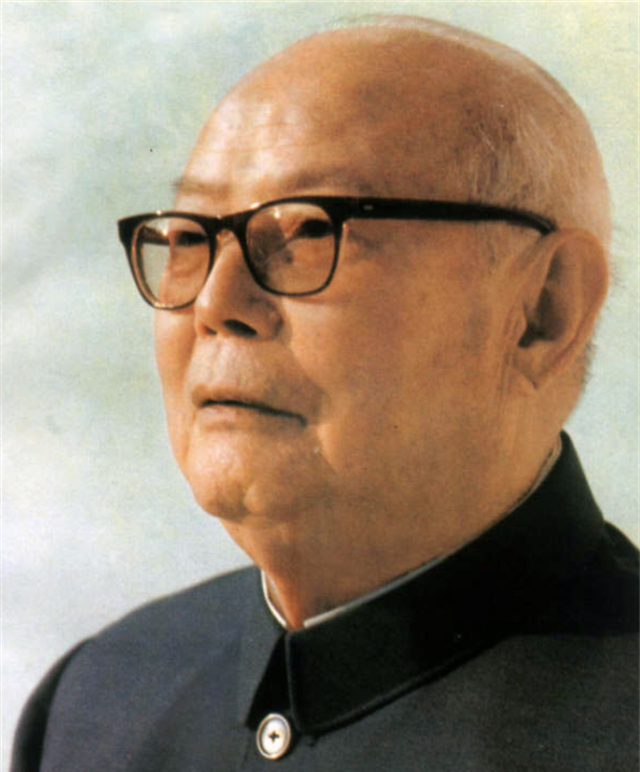

1979年,这个命中注定的时刻终于到来。在全国范围内选拔毛主席特型演员时,胡诗学的照片与其他两位演员的照片一同呈送到叶剑英元帅面前。

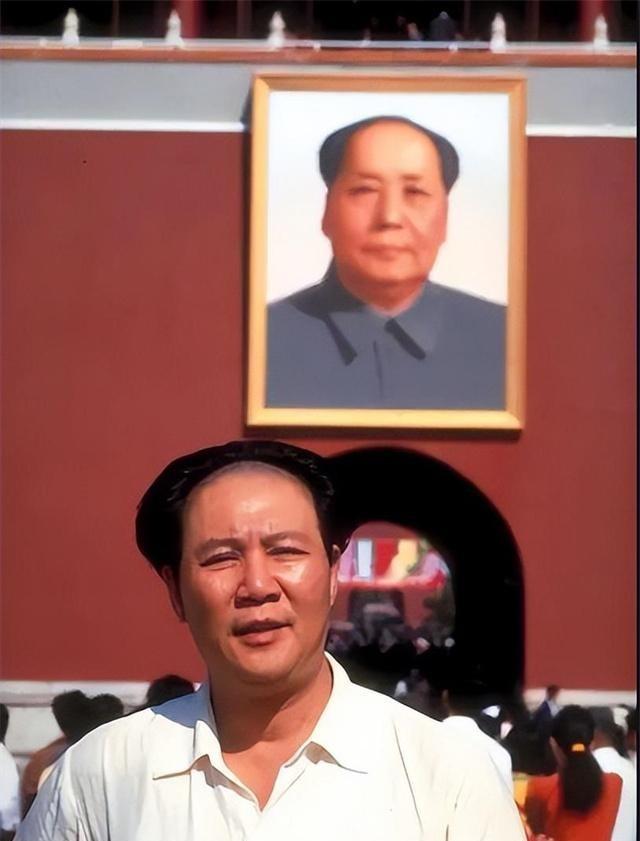

叶剑英看到胡诗学的照片时,眼中闪过惊喜的光芒:"像!太像了!"一个简单的圈字,让这个改名为古月的演员走上了特型演员之路。

为了完美诠释毛主席的形象,古月开始了艰苦的准备工作。他四处搜集毛主席的资料和照片,拜访曾在毛主席身边工作的人员。

为了掌握毛主席独特的湖南口音,古月特地前往湘潭生活。每天沉浸在当地人的语言环境中,反复练习一言一行。

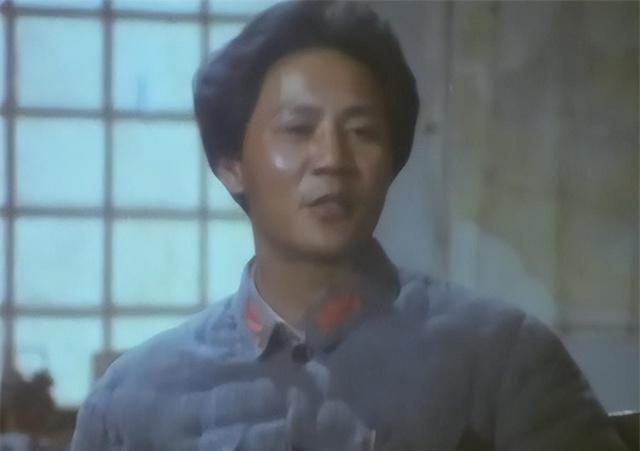

在《西安事变》的拍摄现场,导演的严厉指导让古月倍感压力。但他没有退缩,而是以更大的热情投入到角色中。

这部作品的成功为古月打开了新的大门。观众们在银幕上看到的不仅是一个演员,更仿佛看到了毛主席本人,许多人不禁潸然泪下。

在此后的岁月里,古月继续以惊人的毅力塑造着毛主席的银幕形象。他的努力得到了业内人士的一致认可,不仅在外形上与毛主席极为相似,就连个性和品质也颇有几分神似。

百花奖后话国宴 休息室见元勋

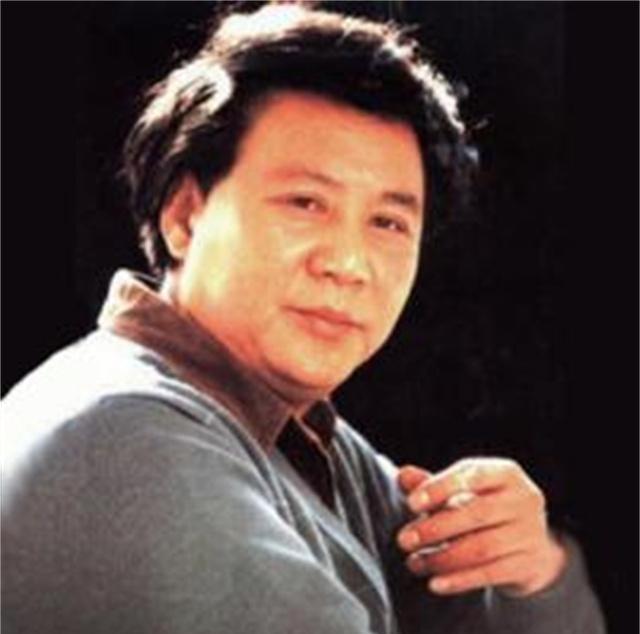

1988年,《开国大典》热映全国,古月凭借对毛主席惟妙惟肖的演绎斩获百花奖。这份殊荣不仅是对他多年来辛勤付出的认可,更为他打开了一扇通向更高领域的大门。

来自中央的邀请函很快送到古月手中。这一次,他将以特型演员的身份出席在人民大会堂举办的新中国成立四十周年国宴。

国宴当天,人民大会堂灯火通明,处处洋溢着喜庆祥和的氛围。古月身着整齐的礼服,与其他重要嘉宾一同步入宴会厅。

觥筹交错间,许多人认出了这位在银幕上完美演绎毛主席的演员。不少嘉宾围上前来,向他表达敬意和赞美。

酒过三巡,古月感到有些疲惫,便找了个借口离开热闹的宴会现场。他穿过长长的走廊,来到一间僻静的休息室。

休息室里显得格外清净,与外面的喧嚣形成鲜明对比。古月正准备找个座位歇息,门突然被推开了。

走进来的是两位身着军装的长者,正是军委副主席杨尚昆和军委秘书长杨白冰。原来他们得知古月在此处休息,特意前来一睹真容。

杨白冰看着面前这位与毛主席有七分相似的演员,突发奇想,决定开个善意的玩笑。他大步走到古月面前,庄重地举起右手。

"主席!我向你敬礼!"杨白冰的军礼标准而庄重,仿佛面对的真是当年的毛主席。这突如其来的一幕让古月措手不及。

"首长,我只是一个演员!"古月连忙从座位上站起来,神情局促地回应。这一刻,休息室里的气氛变得轻松愉快。

杨尚昆见状,微笑着走上前来化解尴尬。他向古月讲述起毛主席生前的一些往事,特别提到主席为人洒脱随性的性格特点。

这番话给了古月极大的启发,让他对毛主席的性格有了更深刻的理解。正是这样近距离的交流,为他后来塑造毛主席的角色增添了新的灵感。

休息室里的欢声笑语渐渐平息,但这段难忘的经历却在古月心中留下深深的烙印。这次与两位开国元勋的偶遇,不仅是一个有趣的插曲,更成为他演艺生涯中的宝贵财富。

国宴结束后,古月带着这份意外的收获踏上归途。这个特殊的夜晚,不仅让他收获了与历史人物面对面交谈的机会,更坚定了他继续精进演技的决心。

在往后的日子里,每当古月站在镜头前,杨白冰的那个军礼和杨尚昆的谆谆教诲都会浮现在脑海中。这段经历,成为他持续追求艺术巅峰的动力源泉。

艰苦钻研不言苦 形神兼备展风采

在《四渡赤水》开机前,导演找到古月谈了一个特殊的要求。他指出,长征时期的毛主席饱经风霜,身形远不如现在的古月健硕。

古月二话不说,立即开始了为期两个月的减重计划。他每天只吃素食,坚持运动,最终成功减掉了二十多斤。

拍摄现场的工作人员都被古月的敬业精神所打动。他不仅完成了体型上的转变,更将毛主席当年在长征途中的精神气质展现得淋漓尽致。

电影播出后,观众看到的是一个精神矍铄、充满领袖魅力的毛主席。这让古月更加坚定了自己的选择:为了完美诠释角色,再大的困难也值得克服。

为了更准确地还原毛主席的形象,古月开始了全方位的角色研究。他收集了大量关于毛主席的照片、影像资料和文字记录。

最令人印象深刻的是古月对毛主席吸烟动作的研究。他反复观看历史影像,一遍又一遍地练习,直到每个细节都与真实无异。

湖南口音的问题也成为了一个重要课题。毛主席浓郁的湘音是其个人特色的重要组成部分,而身为湖北人的古月深知这一点的重要性。

为此,古月专程前往湘潭生活。他每天和当地人交谈,融入他们的生活,用心体会当地方言的韵味。

在湘潭的日子里,古月经常一个人坐在茶馆里,静静地听着周围人的对话。他会把听到的音调和语气反复琢磨,直到完全掌握其中的精髓。

这种刻苦钻研的精神得到了意想不到的回报。1990年,在西柏坡拍摄《大决战》时,一位特殊的观众来到了片场。

这位观众就是毛主席的女儿李讷。当她看到装扮完毕的古月时,一时间泪如雨下。

李讷紧紧抓住古月的手,感慨着说他不仅外形酷似父亲,就连手掌的触感都让她找到了记忆中的温度。这一刻,在场的所有人都为之动容。

其他饰演朱德、周恩来等领导人的特型演员们也围拢过来,场面温情而感人。李讷望着这些与记忆中重合的面孔,不禁潸然泪下。

这次偶遇让古月获得了更多关于毛主席生活细节的第一手资料。他认真记录下李讷讲述的每一个细节,为后续的表演增添了更多生动的色彩。

正是这种孜孜不倦的追求和对细节的执着,让古月在银幕上塑造的毛主席形象越发丰满。业内人士评价说,古月不仅在外形上与毛主席极为相似,更难得的是把握住了毛主席的精神神韵。

古月常说,演员不仅要像,更要传神。这个信念支撑着他在特型演员的道路上不断前行。时光流逝,古月饰演毛主席的次数一次次增加,但他对角色的虔诚与热忱始终如一。

生命永驻八十七 精神永存天地间

随着名气的提升,越来越多的广告商找到古月,希望以重金邀请他代言产品。面对这些诱人的商业机会,古月始终保持着一个原则:决不利用毛主席形象赚钱。

到2005年时,古月已经在银幕上饰演毛主席达到了87次。距离他为自己设定的100次目标,还差13次。

这一年,中国电影基金会举办了一场盛大的活动,古月与其他几位饰演邓小平、朱德、周恩来的特型演员一同受邀参加。活动现场,几位老朋友相谈甚欢。

活动结束后,几人商议着一同前往附近的桑拿房放松。这本该是一个轻松的下午,却不料成为了古月人生的终点。

在汗蒸房里,古月突然面露痛苦之色,伸手按住胸口。同行的演员们见状立即意识到情况不妙,赶紧呼叫救援。

张燕接到电话后火速赶到现场,可等待120救护车到达的每一分钟都显得那么漫长。当医护人员抵达时,古月已经停止了呼吸。

从发病到离世,整个过程不到二十分钟。这位在银幕上为观众留下无数精彩瞬间的艺术家,就这样悄然离开了人世。

消息传出后,整个演艺界为之震动。军区领导闻讯后立即表示要参加古月的追悼会,众多市民也自发前往悼念。

追悼会现场布置得庄严肃穆,前来送别的人群络绎不绝。人们在古月遗像前驻足,回忆着他在银幕上的一幕幕精彩演绎。

有观众带来了古月主演的电影剧照,那是他们珍藏多年的纪念。照片上的古月神采奕奕,眼神中闪烁着毛主席才有的那种坚毅和睿智。

各大媒体纷纷发表文章,追忆这位将一生献给艺术的演员。他们写道,古月不仅是一个优秀的表演艺术家,更是一个有原则、有担当的人。

在古月的追悼会上,一位老艺术家动情地说:"他把最好的年华献给了银幕上的毛主席,让一代又一代的观众透过他的演绎重温那段峥嵘岁月。"

古月离世后,他的遗产在家人之间和平分配。这个结果证明了他生前教导子女们和睦相处的理念得到了传承。

张燕在失去丈夫后选择了独身生活,将全部精力投入到整理古月的艺术资料中。她希望能让更多人了解这位特型演员的艺术人生。

古月的三个子女也都选择了自己的人生道路,没有一个走上演艺事业。但他们都以身为古月的子女为荣,常常向人讲述父亲生前的故事。

时光流逝,古月的音容笑貌渐渐淡出人们的记忆,但他在银幕上塑造的毛主席形象却永远定格在了观众心中。这是他留给后人最宝贵的精神财富。