很多人都知道吴石最后牺牲在马场町刑场,却没多少人清楚,从他被捕到遇害的三个多月里,李克农为救他费了多少心、受了多少难。

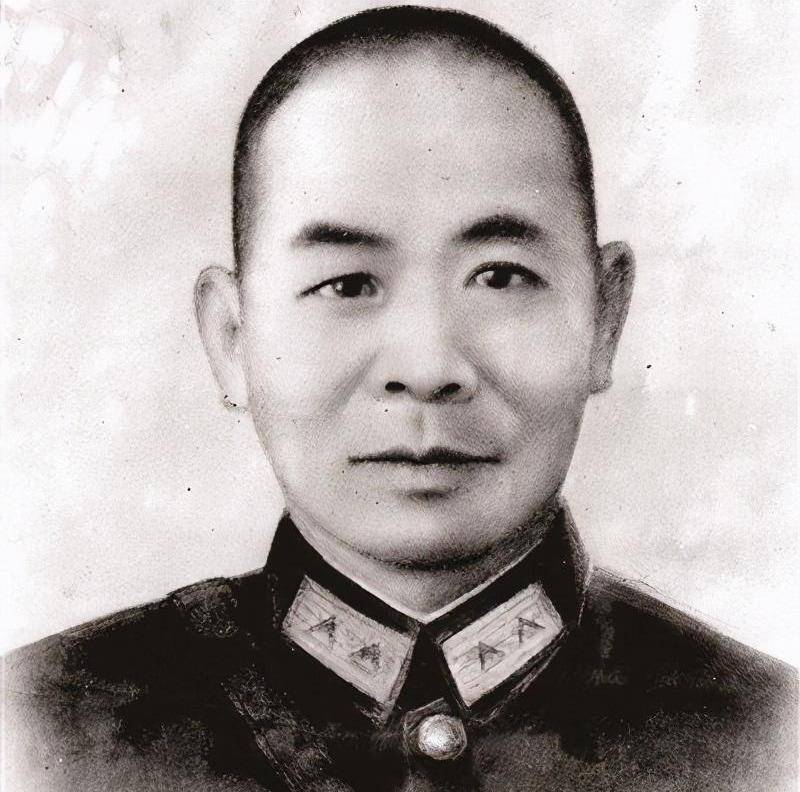

1950 年 3 月,北京情报部门收到一封从香港辗转捎过来的密电,就三个字:“鹰落网”。“鹰”是吴石的代号,这位我党在台湾潜伏人员里级别最高的同志,出事了。

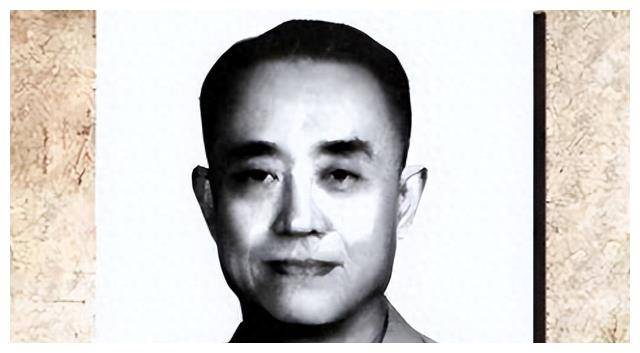

李克农看到密电的那一刻,手里的钢笔猛地一顿,笔尖在纸上洇出个小墨点,他好半天才缓缓把笔搁下。他比谁都明白吴石的分量——台湾最核心的军事部署,他门儿清;两岸情报传递的关键通道,也攥在他手里。

吴石一被捕,不光藏在他心里的机密可能保不住,整个台湾的潜伏网络说不定都得跟着塌。

当天下午,李克农直接把管台湾潜伏工作的核心人员全叫到办公室,把门一锁,一谈就是一下午。办公室里的烟一根接一根地抽,没断过,桌上的烟缸很快就堆得满满当当,连烟灰都溢了出来。

在我看来,李克农那顿住的钢笔、满缸的烟蒂,全是藏不住的焦灼。他急的不只是核心机密和潜伏网络,更急的是“同志”的安危——没先查漏洞、没先算损失,先把核心人员聚起来锁门议事,这份“先救同志”的本能,比任何战略考量都更见革命情谊。

而烟缸里的烟蒂,更照出了隐蔽战线的沉重:一句“鹰落网”,就是一场牵一发而动全身的危机,每一步应对都得踩着刀尖走。他反复跟大家说:“吴石同志是老革命了,对组织从来都是百分百忠诚,咱们绝不能看着他遇险不管!”

在我看来,吴石的牺牲让人痛心,但李克农这三个多月的奔走更藏着情报战线的“温度”。那时候两岸局势紧张,营救本就希望渺茫,可李克农没半点犹豫,这份“不能见死不救”的坚持,藏着革命队伍里最动人的情谊——不是亲人,却胜似亲人,为了同志安危,哪怕希望渺茫也绝不放弃。而这份无奈更让人体会到隐蔽战线的残酷,不是所有努力都有结果,但每一分坚持都算数,都是对信仰和同志的最好交代。

然而现实残酷至极。

几个月前蔡孝乾叛变,供出大半潜伏人员,能联系上的联络员不足十人,且只能暗中活动,传递消息都危险重重,营救更是难上加难。之前跟吴石对接的联络员,要么已经暴露了,要么吓得根本不敢露面。

有个联络员冒险想了个办法,把纸条塞给给看守所送报纸的人,结果纸条被特务搜了出来,送报员当场被抓,这个联络员也只能紧急转移,消息终究没能送到吴石手里。在我看来,这次失败的尝试,藏着隐蔽战线最真实的残酷。

谷正文的趋炎附势让人不齿,陈宝仓的牵连更添惋惜,而联络员传信失败的细节,更让人体会到当时每走一步都如履薄冰。

但最戳人的是李克农的心思——先问安危、再传牵挂,没有一上来就盘算利益得失,满脑子都是“不能让同志孤立无援”。哪怕路路不通,他的每一次尝试,都把“同志”二字的分量,刻得明明白白。

李克农每天都问“有无新消息”,得到的却总是令人绝望的回复。他也想过其他办法,可既无可靠人员执行,国民党又对吴石案格外重视,蒋介石批示“从严从快处理”,根本没拖延机会。

1950 年 6 月初,从台湾那边传来消息:吴石在法庭上压根不认罪,还写下了首绝笔诗——“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”。李克农拿着这份消息,沉默了好半天,脸上没什么表情,但谁都能看出他心里的沉重。到这时候,他再清楚不过,营救的希望已经微乎其微了。

6 月 10 日,坏消息还是来了:吴石和陈宝仓他们几个,在马场町被处决了。那天晚上,李克农办公室的灯,亮到了后半夜,窗户里的光映在墙上,好久都没灭。他坐在桌前,把吴石之前发过来的那些密电,拿出来一遍又一遍地看,末了,对着那些字迹轻声说了句:“吴石同志,委屈你了。”

后来有人问他,明知道当时的处境难如登天,为啥还一门心思要去营救。李克农没多解释,只是拿出一封吴石1949 年潜伏去台湾前写的信,信里有这么一句:“若有不测,此生为家国,值了。”

其实不用多说,大家心里都明白——不是不想救,是当时的环境根本不允许。隔着海峡,特务层层封锁,每一步都像踩在刀刃上,能做的努力都做遍了,可终究没能跨过那道天堑。

但我觉得,李克农这份始终没放下的牵挂,早就是对吴石最好的告慰。

他深夜亮着的灯、反复翻看的密电、那句轻声的“委屈你了”,都在告诉吴石:你的忠诚,组织记着;你的牺牲,从来都不是孤单一人。那满缸的烟蒂、亮到深夜的灯、对着密电的轻声念叨,从来都不是“明知不可为而为之”的执拗,是革命队伍里最真的“不丢下一个同志”的情分,也是对“家国”二字最沉的呼应——吴石为家国赴死,李克农为同志倾尽心力,他们都在用不同的方式,守着心里的那份信仰。